ゲームジャムで「面白いゲームを完成」させるために必要なこと

Global Game Jam 2019が近づいてきましたね。

2011年、私が札幌で学生をやっていた頃に「48時間で世界中で一斉にゲームを作るイベントがあるらしい」と聞いて、運営していた札幌ゲーム制作者コミュニティ”Kawaz”メンバーと共に会場の手配からオーガナイズ、配信、そしてゲーム制作も行って、日本国内のゲームジャム黎明期に手作り感満載のお祭りをやっていた頃からもう8年も経ち、すっかり大きなイベントになりました。

今でも札幌会場はKawazメンバーが引き続き精力的に運営を続けており、なんと最近は参加人数が毎年100名を超えて東京の会場を超える規模だとか。

さて、それだけ盛り上がっているGlobalGameJamですが、実際参加しても、「2日で面白いゲームが完成して楽しかったー!」なんてことには、簡単にはならないわけです。

それだけならまだしも、「初めて会う人とチームを組んだ結果良くない化学反応が起こり、内紛が勃発」とか、「チームの状況に絶望したメンバーが2日目に来なくなる」とか、「なんとか形にはなったものの、作っていたものが実装されずに発表会でギスギスコメントが暴発する」などなど、嫌な思い出になってしまうパターンもありえます。(※この話はフィクションであり、実在の人物、団体、イベントとは関係ありません)

何度かゲームジャムに参加して勘所を掴んだり良いチームメンバーに巡り会えればそういったことを避けてうまくゲーム制作を楽しめるのですが、初めて参加する方や、慣れてない方はどうしてもそういったリスクがつきまとい、可能性を秘めていたクリエイターがゲーム制作から離れてしまう危険性もあります。

ということで、なんと今年、札幌会場では世にも珍しい「GlobalGameJamの攻略本」が発行され、北海道コミティアなどで頒布されていました。

前置きが長くなりましたが、本記事はこちらの攻略本に寄稿させていただいた「ゲームジャムで「完成」を目指す」という記事を、許可を得て無料で公開させていただきます。上記攻略本は、そのうち通販や電子版で出る可能性もあるので、気になった方は是非チェックしてみてください。

また、自己紹介代わりに過去にゲームジャムで作って高い評価をいただいた「Space to go」という作品のリンクを置いておきますので、3分ほどお時間がある方は是非プレイしてから以下の記事を読んでいただくと、より説得力が増すと思います。

以下、寄稿した記事を、note向けに読みやすいように少し編集した上で掲載します。

==================================================

本記事では、平和にゲームジャムを終えることのみならず、2日という限られた時間の中で(その後の追加実装なしに)ゲームを完成させる、というエクストリームな目標を達成するために必要な事を解説する。

最初に知っておいていただきたいのは、「2日で遊べるゲームが完成するのは、とてつもない奇跡」だということだ。「動く」ところまでは行っても、「遊べる」ところにたどり着くにはさらなる試練が存在する。

Global Game Jamは完成品に近いゲームを作ろうという趣旨ではないので、全員がここまで意識する必要はないのだが、筆者がよく参加している

”LudumDare”というオンラインゲームジャムでは、完成したゲームを相互に採点して部門ごとにランキングを争うという文化のため、限られた時間で本当に面白く遊べるゲームを作る猛者たちがしのぎを削っている。

そういった中で培った攻略法を、3つのポイントにまとめてお伝えしよう。

1.テーマは無視して良い

いきなりルール違反のようなことを書いて申し訳ないが、これは本当だ。

ゲームジャムにはそれぞれ、「テーマ」というものが設定される事が多い。テーマがあると、特に目的意識がない人々が集まっても考える出発点になるし、何度も参加するような人が毎回違った制作が楽しめる……という意図なのかもしれない。私からしたら迷惑千万である。

私が最初に参加したゲームジャムのテーマは「Extinction(絶滅)」だった。

なんだ絶滅って。私は別にゲーム内の魔物種族を絶滅させたくて魔物と戦ってるわけじゃないし、絶滅という体験が面白いと思ったこともない。そこから捻り出したアイデアなんて、「だって、絶滅ってテーマだし……」という言い訳がついて回るに違いない。

テーマというのは、皆が日々感じている「このゲーム面白い!」とか「こんなゲーム作ってみたいな」とか「ここをこうしたらもっと良くなるのに」みたいなゲームに対する目的や問題意識を遠のけてしまう。何度も参加してる人が毎回違ったゲームを作れるように、という配慮なのだとしたら尚更、

初回参加者が無理に意識する必要などない。

テーマは後からこじつければいい。発表中に「テーマどこいった?」等と面倒な絡み方をしてくる人はいないし、万が一いても無視して良い。テーマはゲーム作りのヒントとなるために存在しているのであって、テーマに従うことが第一義ではないのだ。

というわけで、テーマは無視しても良い。

2.作りたいものを考えておこう

テーマを無視すると当日何を作ればいいのか?と悩むかもしれない。ただ、面白いゲームを作るには、当日考え始めてもまとまらない場合が多い。どんなゲームを作りたいか、事前に構想を練っておくのが理想的だ。

ただし、事前に考えるアイデアはできるだけシンプルに、そして抽象的にしておくべきだ。

例えば、「このRPGの会話システム、もっと選択肢あれば面白いのに」というのは立派なアイデアだが、2日でそれと同じRPGを実装するのが無理なのは目に見えている。そこでもう一歩進んで考えて、「会話はただ一方的に出すのではなく、こちらから質問を選択する形式なら、もっと能動的に興味を持ってくれるんじゃないか?」というアイデアの部品になれば、テキストを選ぶだけのシンプルなゲームが作れるかもしれない(筆者が実際に作ったアイデアで、GGJ2015の「Enter to ask」という作品です)。

ゲームを遊んだり、ゲーム以外でも何かを楽しんでいる時に、自分がなぜ楽しめるのか、自分ならどんなふうにそれを再現、あるいは改善できるのか、考えておくことがゲーム製作にも必ず繋がってくるだろう。

3.半分の時間でできるゲームを考える

ゲームジャムは2日あるが、2日あればできそう!というゲームを考えるのは危険だ。オススメは「1日でできそう」なゲームを考えること。

2日頑張ればギリギリ実装できそう……と思っても少し冷静になって、1日でできそうな内容にシンプルに落とし込むことが重要だ。なぜかというと、「2日で作りきった!!」と思っても、「実は全然できてないじゃん!」という事に陥るからだ。

一体何が足りないのか?まず、ゲームを作る流れを考えてみよう。

1.企画を考える

2.システムを組み上げる

3.グラフィックを用意する

なるほど、これで完成……できたら楽なんだけど、

素材を用意してもそれを「組み込む」ことをしないと意味がない。この作業の時間を甘く見てはいけない。最悪の場合、各自部品は用意したが、組み合わせてゲームとなることなく、時間切れとなってしまう場合がある。

次に、

4.アニメーションを作る

5.UIをデザインする

6.サウンドをデザインする

7.システムにグラフィックやサウンド、UIを組み込む

ここらへんは、ゲームに絶対必要なのに、忘れていると「座標移動だけで動きのないキャラクター」「テキストだけで表示されるUI」「音が無くて何が起こったのかわからない」というゲームが出来上がる。冗談ではなくこういうゲームは(特にゲームジャムで)非常に多い。

そしてさらに、

8.ステージや進行を企画する

9.ステージ編集用のエディタを作成する

10.ステージを製作する

11.ステージごとに必要なシステム、グラフィック、サウンドを追加実装する

ここまで出来ると十分凄い。ゲームが1ステージだけではなく、2ステージでも3ステージでも5ステージでも、何かしら進行があるものができれば大成功と言っていい。だいたい、ステージを作る時間は最後の1時間とか2時間とか、他の班が発表中も作ってるなんて光景はザラに見る。

さて、本当の奇跡はここからだ。実際、そんな終盤間際で咄嗟に作られたステージが面白いわけがない。大事なことなのでもう一度言うが、「咄嗟に作られたステージが面白いわけがない」のだ。面白かったらあなたが天才か運が良かったということだ。

理想的には、ステージの組み込みを終わらせて3時間くらい余っていると良い。そこからゲーム製作は最終段階へと移行する。

12.遊んでみる

13.難しい所を調整する(ステージ設計やプレイヤーのパラメータの調整)

14.わかりにくい所を調整する(UIやアニメーション、サウンドの強化)

ここまでで、「奇跡」といえる。ゲームジャム中にそのゲームを「遊んでみる」ことができたら、その時点でチームはかなり楽しい雰囲気になるし、「思ってたんと違う!」という感じでも諦めたりはしないはずだ。そこから数々のユーザーのための配慮を施すことで初めて、そのゲームを知らない人に渡しても「面白い」と言ってもらえるものになる。

遊んで調整する前というのは、「これルールわかっててやると面白いんだけどねー」という言い訳付きの、いわばゲームの赤ちゃんのような状態なのだ。それを理解してやるにはまだ親から「この子はこういう子なんです」という説明が必要で、ゲーム自体が「こうしてほしい」とか「こうすると楽しい」という事を表現できていない状態。それが、最後に調整することでゲームが自分からプレイヤーに価値を語りかけるものに「成長」していく。

まとめると、「ゲームってこれくらいで完成だよね」と最初に想像するのはせいぜい7.の組み込む所までで、具体的なステージを作る想定とか、それを遊んでさらに作り込む14.の調整するまで最初に想像するのは難しい。それは結局作ってみないとわからないので、見積もることができない。だからこそ、「半分の時間で完成できるもの」を考えて、1日で7.の組み込みまで行くと、14.の調整までを2日でやり切れる可能性が高い、という計画なのだ。

おわりに

筆者はこれまで10回以上ゲームジャムに参加しており、徐々に良いゲームが作れるようになってきたと思う。「良いゲーム」というのはもちろん人によるのだが、筆者の場合は「面白さが伝わるゲーム」だ。「実は面白いゲーム」じゃなくて、ちゃんと「伝える」ことが大切だと考えている。

しかしこれは、「伝わりやすいゲームが良い」という筆者の価値観での例だ。皆さんがどんなゲームを好むのかによって、そこには別々の価値観があって良いし、ゲームジャムはそういった多様性を育む場でもあると思う。共通の目標に向かって制作できる仲間を見つけるためにも、ゲームジャムに参加して経験を積んでいこう。皆さんの考える面白いゲームを楽しみにしております。

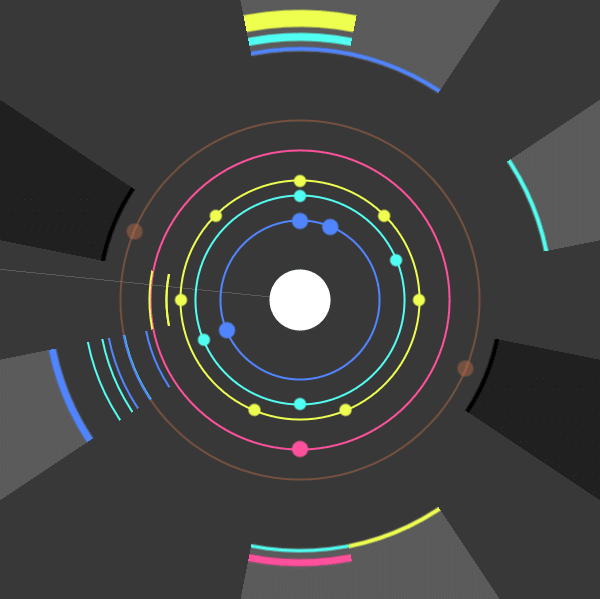

参考:筆者が今までゲームジャムで作った作品

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

偉そうに書きましたが、自分もほとんどのゲームジャム作品は未完成な感じです。そういった数々の失敗から導かれた考えがこの記事であり、失敗も含めた歴史がこちらです。太字のやつはかろうじて完成してて楽しめると思いますので是非どうぞ。↓に行くほど新しい作品です。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Doki-Doki MEMORIAL @GGJ2011

UNGEARS @GGJ2012

VOXHEART @WEGゲームジャム

KAXiON @サウンドゲームジャム

DISCLOSE @サウンドゲームジャム

Encounter @LudumDare27

ぶっ放すことの意味を考えるRPG @GGJ2014

Space to go @LudumDare29

https://geekdrums.itch.io/space-to-go

Enter to ask @GGJ2015

https://geekdrums.itch.io/enter-to-ask

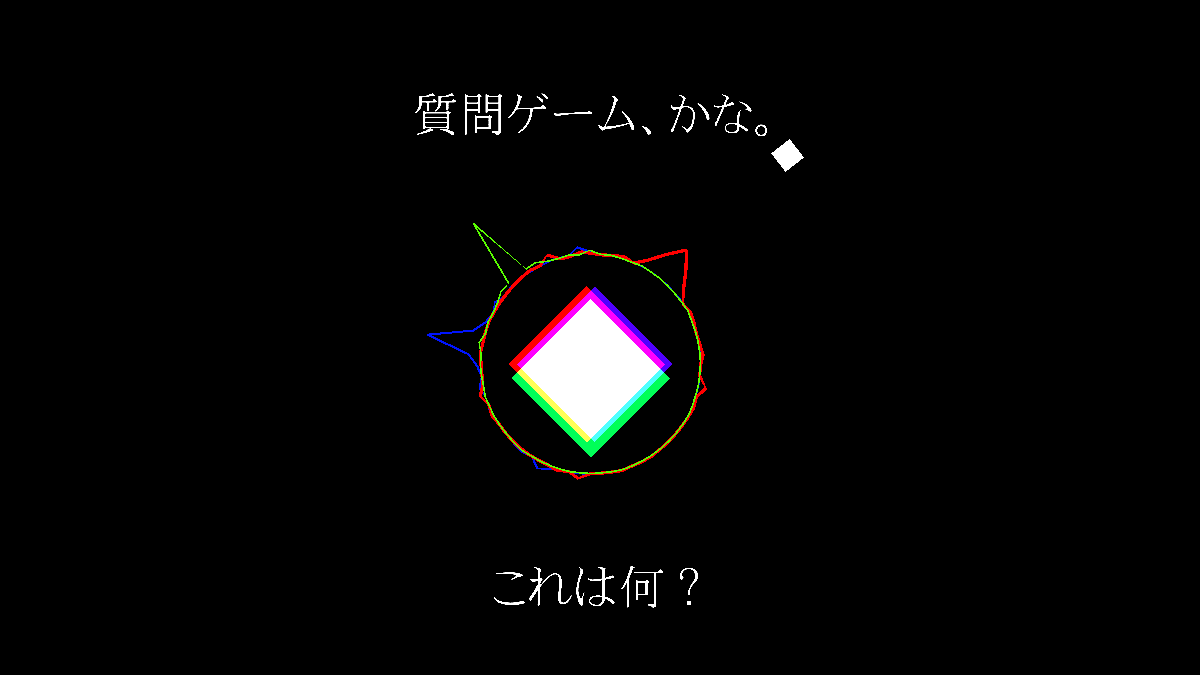

Kodama - frail echoes @LudumDare32

https://geekdrums.itch.io/kodama-frail-echoes

ShapeShiftSpaceShipSyncopation @LudumDare35

VOXSOLAR @LudumDare42

https://geekdrums.itch.io/voxsolar

いいなと思ったら応援しよう!