SIは見た No.41『流鏑馬』の場合

私たちは今、どんな時代を生きているのか──。サンデー・インタビュアーズ(SI)とは、そんな問いを探求するロスジェネ世代の余暇活動です。

月に一度の日曜日、7人のメンバー*は84巻あるホームムービー*をひとつずつ紐解きながら、オンライン上で話し、聞き、考えます。

今月(2021年8月)のお題は、No.41『流鏑馬』。さて、そこには何が写っているのでしょうか。メンバー7人の言葉を紹介します。

*本テキストはSIが毎月行うオンラインワークショップの記録です。

*2021年度は公募で集まった7名のメンバーで活動しています。

*ウェブサイト『世田谷クロニクル1936-83』をご参照ください。

No.41『流鏑馬』

撮影時期|昭和37年9月16日

撮影場所|鎌倉鶴岡八幡宮

鎌倉鶴岡八幡宮で毎年9月に実施される例大祭での流鏑馬。中学時に提供者が参加した行列を父が撮影。多くの同級生も参加。提供者によれば、八幡宮の中の幼稚園で装束を着付けてもらったという。撮影者の父は貿易会社に勤めており、戦前・戦中には台湾や香港に駐在。5人兄弟のうち、台湾で生まれた提供者の兄姉(乳児2名)は、栄養失調のため引き揚げ船内で亡くなる。(『世田谷クロニクル1936-83』より)

↓映像はこちらからご覧いただけます

00:02

「鶴岡八幡例大祭、木々がこんもりと緑にあふれている。ぼくは東京で生まれてすぐに逗子に移り住んだので、鶴岡八幡宮もなじみ深いところ。この映像はぼくが生まれる5年前。八幡様はこんなに緑に囲まれていたのかと新鮮な驚き。自分には緑に囲まれている印象は薄い」

「樹齢千年の “隠れ大銀杏”が写っている! この木は2010年3月10日に倒れたらしい。2019年に鶴岡八幡宮に行ったけど、映像の景色からは変わってしまった」

00:25

「うしろにいる青いシャツの人は外国人のようだ。昭和39年のオリンピック前、観光の状況はどうだったのだろう」

00:28

「咥えタバコの男性。巻きタバコだろうか」

00:32

「うしろにいるカメラ小僧たちは学生帽! 前回の『京王プール』(昭和36年)にも学生帽・学生服姿があった」

00:40

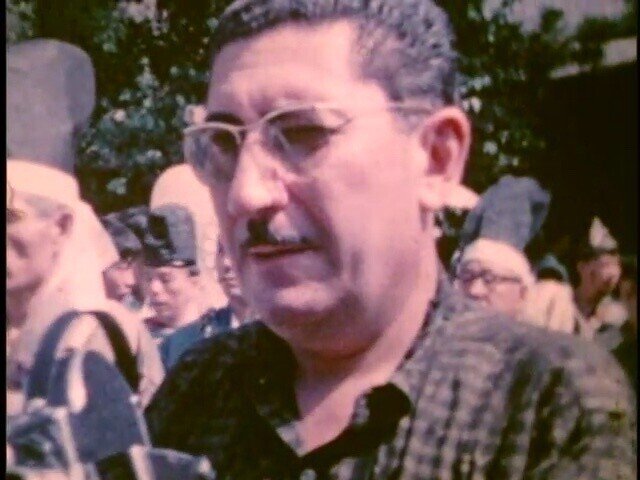

「8ミリカメラのようなものを構える男性は外国人? ほかにも白人の男性と思われる見物客が多数見受けられる。横浜や横須賀が近いからだろうか。なぜこの男性をアップで撮影したんだろう」

01:04

「赤い帽子の形がアメリカのカウボーイハットに似ているのは偶然? その形は実用的なのかな」

01:55

「手を振る男性の姿にクローズアップ。その前にいる少年がフィルム提供者の息子さんだと思われる。赤いかごを持ってる少年、それまでもメインで映されている。撮影者の気持ちが伝わるような気持ちになる」

02:29

「映像に出てくる男性の眼鏡フレームがおおむね厚い」

「眼鏡をかけている多くの人が鼈甲のロイド眼鏡。当時のスタンダードだろうか」

02:58

「行列のなか歩く稚児が下を向いて歩いている。疲れているのだろうか」

その他

「この映像の撮影日は、旧神奈川県立近代美術館鎌倉(鎌倉館)で開催していた『日本にあるパウル・クレー展』の最終日だった。流鏑馬の見物客はこのあと美術館にも立ち寄ったのかも。ところで、坂倉準三が設計した鎌倉館は鶴岡八幡宮の土地を借りていて『武家の古都にモダニズム建築は似合わない』という議論があったようだ」

「メインの行列よりそれを撮影するカメラが気になった。観光の対象となるものを記録するスタイルの変化。いまなら皆スマートフォンを向けているのだろう」

︙

次回(2021年9月)は、No.66『理容店2』をみんなで見ます。

サンデー・インタビュアーズとは

昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。

https://aha.ne.jp/si/

*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]