「赤と青のガウン」が教えてくれた、自分を見つめ直すヒント −30万部突破の感動エッセイ

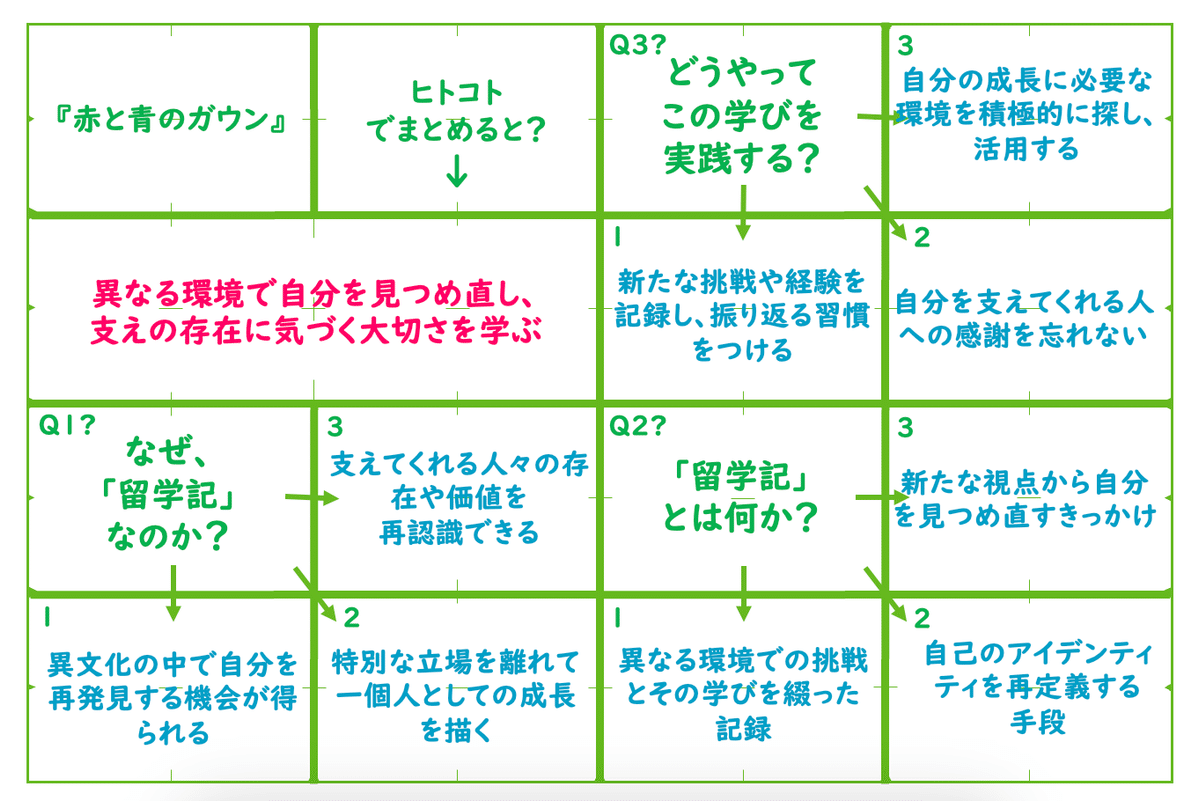

【超訳】異文化の中で自由と葛藤を経験し、自らのアイデンティティを再定義しつつ、支え合うことの大切さに気づいた女性皇族の成長物語

「Xの投稿が大バズり!プリンセスの日常が面白すぎる!」このキャッチコピーを見かけた方も多いかもしれません。このエッセイは2014年に刊行されたものが、10年を経て再び注目を集めています。私も電車広告で見かけて気になっていた一冊です。

著者は、皇族の彬子女王。彼女のオックスフォード大学での留学体験を綴ったエッセイで、父親から「留学記を書くこと」を条件に与えられたこともあり、細部まで丁寧に描写されています。彬子女王のオックスフォードでの学生生活で感じた緊張や冒険心が、生き生きと描かれていて、まるで自分もその場にいるかのように感じられる一冊です。

「赤と青のガウン(オックスフォード留学記)」(彬子女王)

−生まれて初めて一人で街を歩いたのは日本ではなくオックスフォードだった ー女性皇族による英国留学記

ツッコミどころしかなないでしょ!とにかく表紙もかっこいい。女性皇族としては初の博士号を取得された彬子女王。そもそも、皇族は「日本国民」ではないため、戸籍住民票もないことや、欧州への2週間以上の渡航には護衛がつかないなど、皇族ならではの特殊なルールの存在も初めて知りました。

日本では皇族としての特別な立場で扱われながら、オックスフォードでは「アキコ」という一人の個人として認識される経験を描かれており、彼女自身が感じた自由や葛藤、そして大きな学びが生き生きと伝わってきます。私たちも、自分のアイデンティティを再定義する機会を得ることの重要さを感じさせられるエピソードが満載です。今回は私にとっての学びを紹介したいと思います。

芸術との対話は人生の醍醐味

彬子女王が感銘を受けた人物たちのエピソードも印象的です。たとえば、「奇想の画師」伊藤若冲を再評価し、その作品を世界に広めたジョー・プライス氏との出会い。この出会いが、彼女にとって日本美術を新たな視点から見つめ直すきっかけになったといいます。

ジョーは、作品観賞の特別の部屋があり「画師が想定した環境下で作品を見なければ、作品の実力や当時、それを鑑賞した人々の感動を味わうことができない」と言う持論を持っていました。だから当時と同じ環境下の自然光以外の光で作品をジャッジするのはフェアではないという徹底ぶり。当時の条件や環境下で作品に向き合うこと。

さらにジョーは、「作者の名前にこだわりすぎて、目の前の素晴らしい作品を見逃すなんて失礼だ」という主張は、美術の作品観賞に限らず、本や人との出会い、古典読書でも同じことがいえそうです。

自分の考えを深めるためのフィードバック

もう一つ心に残ったのは、ティム教授とのやりとりです。彼女が発表準備のために原稿を送った際、返ってきたのはシンプルな一言でした

「大英博物館のウィリアム・アンダーソンコレクションがボストン美術館のアーネスト・フェノロサ・コレクションに比べて、平均的に様々な画派の作品を蒐集(≒収集)していると言うのは、19世紀にヨーロッパを設計したダーウィニズムの影響ではないか」

アンダーソンと日本との関わりばかりを考えていた彬子女王にとって、作品収集がヨーロッパの啓蒙思想を受けた発想には頭をガツンと殴られたそうです。日々考え続ける+適正なフィードバックがあわさったときの強靭な破壊力。誰に、どのようにフィードバックを受けるのかが、成長の鍵となることをこのエピソードから学びました。

孤軍奮闘の末に得た「支えの存在」

なかでも一番心に響いたのは、彬子女王が「生まれて初めての猛講義」と呼んでいる事件です。帰国の際、「博士号取得決定」の発表が見送られると知り、猛然と抗議されたそうです。しかし、それは多くの事務手続きの一つにすぎなかったのかもしれません。彬子女王が積み重ねた努力の結果が軽んじられたように感じられたのも無理はありません。

最終的には発表が行われ、関係者から温かな言葉をかけられたことで、彬子女王は「自分に説明責任が欠けていたこと」に気づきます。それは支えてくれていた人々の存在に、ようやく目を向けることができたからです。「なんでわかってくれないの?」と泣いていた過去の自分を、今では少し恥ずかしく思っていると語る彬子女王の姿に、だれしも自身を重ねてしまうはずです。

恵まれた環境をどう生かすか

この本を読んで、まるで自分もオックスフォードを体験したかのような臨場感がありました。一方で、何も達成していない自分の無力さにハッとさせられたのも事実です。でも、それ以上に考えさせられたのは「いまの環境で自分が何をすべきか」。

雇用クリーンプランナーの使命も、職場の中で支え合う意識を広げ、誰もが自分を発揮できる環境を作ること。人と繋がり、支えられてこそ本当の成長があることは本書の一番の学びです。鉄は熱いうちに。よし、英語の勉強のためにプログリットにでも通ってみようかしら・・・

「♡」は、誰でも(noteにアカウントを作っていない方でも)押すことができます。この投稿を「いいな」と思った方は、気軽に押してもらえると嬉しいです。もちろんフォローも嬉しいです!

いいなと思ったら応援しよう!