[ゲーム分析#3]人類が作った最も美しいゲームの一つ。Outer Wilds

今回のゲーム

日常をループしている皆様こんにちは。ハルです。今回とりあげさせていただくゲームは「Outer Wilds」です。

Outer Wildsは、開発元がメビウス・デジタルで販売元はアンナプルナ・インナラクティブ、2019年に発売されたSFアクションアドベンチャーゲーム。こちらのゲームは所謂インディーゲームというやつですね。インディーゲームですが、ゲームオブザイヤー(GOTY)にノミネートされる等、高い評価を受けています。

Dust off your space suit and hug a pine tree, because Outer Wilds has officially launched on Nintendo Switch!

— Mobius Digital Games (@Mobius_Games) December 7, 2023

Buy now on Nintendo E-Shop: https://t.co/KsYsNgNmQF pic.twitter.com/PJeHG2nriS

ゲームのあらすじ

Outer Wildsは、終わりのないタイムループに囚われた恒星系で繰り広げられるオープンワールドミステリー。

主人公は太陽系の地球にいる、新米宇宙飛行士。ゲームは、主人公の初飛行の前夜から始まる。そこからプレイヤーは、この太陽系にいた、滅びた古代文明Nomai達の遺跡を探索していく。しかし、22分後主人公は何かの理由で死に、22分前の初飛行の前夜に戻る。

何度やっても22分間を繰り返すタイムリープに囚われた主人公。滅びた文明Nomaiの謎とタイムリープの謎を紐解いていく。

※この先ネタバレあり。このゲームはネタバレを見る前にプレイすることを強くオススメします。

感想

このゲーム実は私が一番好きなゲームの一つです。プレイし始めはよくわからなかったんです。しかし、クリアした後はもう虜になっていました。感動して泣くことなんてなかなかないんですが、初めてゲームのエンディングで感動して泣きました。もう、エンディングは拍手です。スタンディングオベーションですよ。(拍手で地震起きたかも)

このゲームは何と言ってもワクワクが凄かったんですよ、SFや宇宙が元々好きな事もあって、探索の楽しさやワクワクは凄かったです。こんな星が宇宙のどこかにあるのかもしれない!なんて思ったり、なんといっても宇宙の目とかいうロマンのかたまり!!もしかして本当に僕たちの世界にもあるんじゃないかと。

まああと考察とか結構好きで、このゲームは断片的な情報を基に謎解きをしていくのですが、こういう話かとかもしかしてあれってこうか?みたいな考察をしながらゲームするのが楽しかったですね。毎日早く帰ってこのゲームがしたくてたまりませんでした。

定期的にプレイし終わった後も色んな動画や配信を見てしまいます。記憶を消して本当にもう一回やりたいですね。ループものっていうのもいいんですよ、好きなアニメがシュタインズ・ゲートなのでこのゲームはぶち刺さりましたね。

Outer Wildsを分析

それではここから分析をしていきます。分析の方法としては以下を参照。

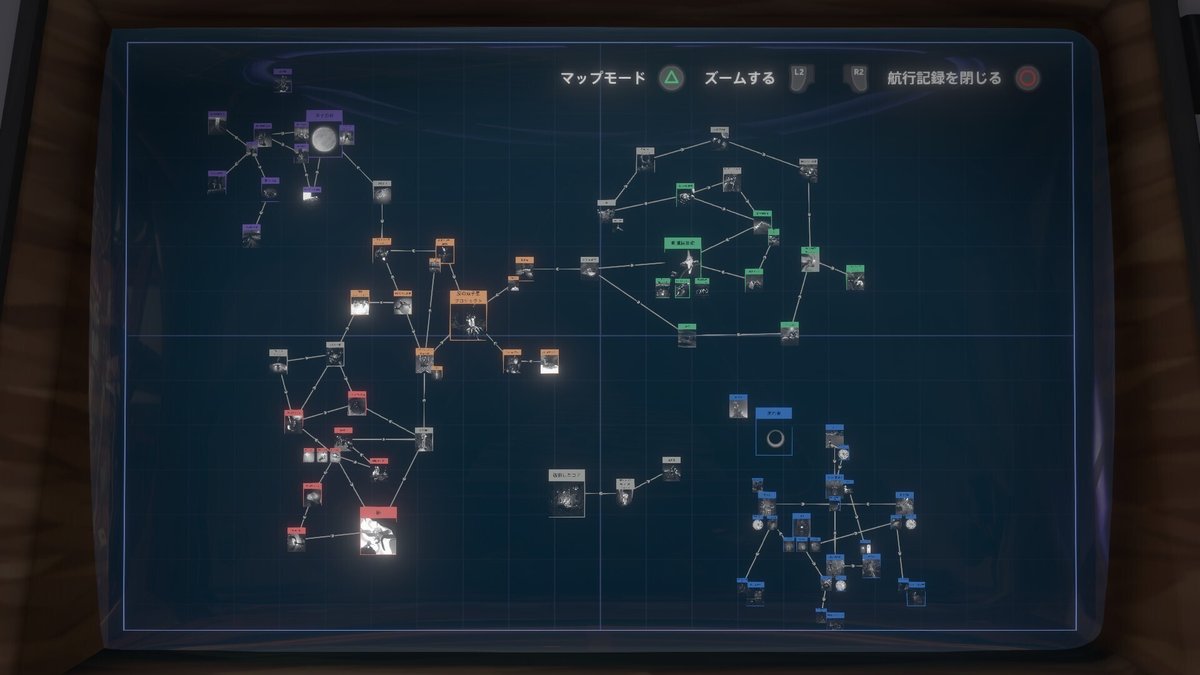

分解図になります。

次はグラフ。

今回から分解図の最後の合計の横にその点数の占める割合を表示してみました。

分解すると、このゲームは「playできない部分」の要素の方が大きい事が分かります。(というかそっちの方が優れすぎたといった感じです)

特徴的な部分は、ゲームの目的、ゲームルール、世界観、音楽、演出、テーマ、独創性・新規性といった所になります。

その中でも報酬要素がないのは珍しい点ではないかと思います。

やはりGOTYにノミネートされるような作品はどの部分もレベルが高い事が分かります。特に、音を利用した探索、時間経過によって変わる謎解きや、量子力学の話を利用したギミック、目を見張るような演出、唖然とする展開等、面白く感動する要素がたくさんありました。

ここで注目したい点は、Outer Wildsというゲームは独創性・新規性の部分を満点にした所です。独創性・新規性が高いというのは珍しいゲームなのです。類似性が少ないゲームや何かのパイオニアになるのは困難です。このゲームはその唯一無二な経験ができるゲームといっても過言ではないでしょう。

一見すると、Outer Wildsの要素って、謎解き、オープンワールド、SF、探索、ループもの、です。これってよくあるじゃんって思いますよね。ですが、このゲームは違うのです。

このゲームをクリアしたことがある人は分かると思いますが、クリア後の余韻が凄すぎて、他のゲーム実況者の動画を見まくるとか、感想を探しまくったりすると思います。(通称Outer Wildsゾンビと言うらしい)

そう、このゲームはそんな余韻が凄くなるくらいの唯一無二の体験ができるゲームなのです。

このゲームの唯一無二の体験とは、そのオープンワールドの謎解きと知識を集めることでクリアできるゲームシステムなのです。(このゲーム、謎解きゲームというより探索、情報集めゲームですが…)

断片的に集まっていく情報、見ていた光景が最終的に一つに繋がった時、なんともいえない感動と感覚に襲われます。その感覚はもはや言葉に表すのは難しいです。

そのような感覚のゲームは他ではなかなか経験できないものがあります。その唯一無二の体験がこのゲームの素晴らしさであり、その世界観と謎が一つに繋がるのが、もはや美しい、芸術作品といってもいいものなのです。(大げさではありません)

つまり、この記事のタイトルの通り、Outer Wildsは「人類が作った最も美しいゲームの一つ」なのです。

ちなみにこの「人類が作った最も美しいゲームの一つ」とはsteamに書かれていたレビューからきていて、まさにその通りだなと思い、使わせていただきました。

まだまだこのOuter Wildsの凄さはあります!ここからは一部分をピックアップして話していきます。

ここが凄い!①:オープンワールド謎解き

オープンワールド×謎解き。近年ではその自由度からオープンワールドのゲームって増えてきましたよね。

オープンワールドで謎解きをやらせるというのはとても難しいものなのです。オープンワールドってことは、開発側が狙ったような進め方やギミック、演出を見せることが困難になります。順番によってはそのゲーム内の仕掛けや謎解きがつまらないものになるのです。最悪なことはクリアまであっけなくいけてしまうことだってあり得ます。

その中でもミッション等の進捗状況でユーザーの移動範囲に制限をかけることは可能です。

ですが、このOuter Wildsではその制限はありません。最初から最後まで同じ全く同じマップなのです。その中でユーザーに「この場所、どうやれば到達できるんだろう」「この謎解きどうするんだろう」というのをうまく誘導し、マップ全体を使った謎解きを仕込んでいるのが、Outer Wildsです。

クリアした後に、重要な場所に偶然行けないよううまく作っているな…と感心させられました。

オープンワールドの謎解きで、プレイヤーは自由な場所から探索、謎解きをすることができます。その為、断片的な情報がだんだん一つになっていくという感動や面白い体験が可能になるのです。このOuter Wildsをプレイした中で一番面白い要素は、オープンワールドだからこそできたことで、その中でうまく謎解きを仕込んだのです。

ここが凄い!②:全体のギミックと自由度

このゲーム時間経過で、探索可能な場所が変わります。行ける場所がいけなくなったり、行けない場所が行けるようになったり。常に変化していきます。重要な仕掛けの配置や、行き方っていうのは、簡単に偶然いけてしまうものであると、このゲームでは味気ないものになります。

この時間経過で変わる全体のギミックは調整を間違えると、あまりにも難しいものになってしまったり、つまらないものになってしまったり、到達不可能になってしまいます。それが絶妙な調整がされていて、Outer Wildaの魅力の一つになっていました。

この開かれたマップとユーザーに託された自由な権利によってクリアまでの過程はそれぞれの体験によって変わるように作られており、その体験は自分だけのものになる。

そして、このギミックやステージが何故そこに配置されているのか、がストーリーとうまく噛み合うように出来ており、美しいものになっています。これをどうやって配置したのか、センスの塊すぎて、制作者は頭がおかしいに違いないと思う。(いい意味で)

そしてこのゲームの凄さは自由度もあるのです。ゲーム制作者のインタビューでもユーザーの自由度、能動的に動くことを大切にしたいと話されていました。好奇心駆動型の冒険と制作者は名づけています。(チュートリアルでさえ無くしたかったとか)

Outer Wildsのクリエイティブディレクターを務めたアレックスビーチャム氏の訳文をしてくれた方のリンクを貼っときます↓

プレーヤーは自由に探索できますが、興味をそそられるようなものではなくては、行きたいとは思えません。

しかしこのゲームではその”興味をそそる”というやり方が優れていると言っていいでしょう。

ゲーム全体のデザインや、配置、ゲームシステムで興味をそそったり、場所をチラ見せすることで、ユーザーに興味を植え付けています。(リトルスカウトやプロジェクションストーンでチラ見せし、プレイヤーの興味をもってもらう)

この自由でユーザーを能動的に動かす為に必要な、興味をそそるというのがOuter Wildaでは至る所に散りばめられており、探索の面白さを引き立てる役割として重要なものだったと思います。

ここが凄い!③:音楽

このゲームなんといっても音楽がよかったと思います。テーマ曲は何度もきいてしまう良さがありました。

メインテーマ曲↓

この音楽、仕掛けがありまして、ゲーム内でシグナルスコープという音を拾う装備があります。これを使って探索をするのですが、先輩宇宙飛行士からはそれぞれの楽器で何かを演奏しています。

それが最後のエンディングでは楽器の演奏が一つの曲となります。この仕掛けはキャラクターがただ楽器から音をだしていたのではなく、テーマ曲、エンディングにつながっていくという面白く、美しいものでした。

もう一つ音楽を使った演出で素晴らしかったのがあります。このゲーム22分という時間制限が存在しますが、その時間制限が近づくと音楽が流れるんですね。(プレイヤーはこの曲を何回も聞かされることになります)これがゲーム終盤の重要なアイテムを取ることでいつもの曲が変わり、アレンジされて流れます。

これでプレイヤーは重大なことをしてしまったことに気づくし、ゲームがエンディングに向かい、探索の長さから全体として伸びたストーリーが聞き慣れたいつもの音楽が壮大になることで盛り上がるという演出です。これはプレイヤーをハラハラドキドキさせ、ゲーム終盤の演出として興奮するものでした。

いつも聞く音楽を最終盤でアレンジして流すというのはプレイヤーをゲームの中にさらに引き込む演出であり、盛り上がる演出といっていいでしょう。

ここが凄い!④:演出、表現

Outer Wildaには面白い、美しい演出や表現がありますが、ここで取り上げたいのは最後の演出です。

とうとう最後に宇宙の目にたどり着いた主人公が、得体のしれないゾワゾワする空間がでてきて、「何が起こるんだ?何があるんだ?」とプレイヤーの興味が引かれた後・・・

たどり着くのは自分の惑星にあった博物館なのです。この瞬間の演出は今でもはっきり覚えており、今でも見た時に鳥肌が立ちます。

ゲームの中で死ぬほど出てきた宇宙の目。先人達の後をたどってやっとたどり着いた先に何があるのか。プレイヤーが一番気になる目的地で、自分の惑星にあった博物館がでてくるというのは誰もが驚かせられるものであると思います。

この演出と意外性は、プレイヤーをエンディングに引き込む演出として気持ち悪いくらいのものでした。(最初に必ず見ることになる博物館に戻るっていうのが凄くいい)

そしてもう一つ凄いと思った表現はその後の神秘的な場所です。

銀河がでかい木々の中で点在しています。この世ではない幻の世界の表現として目を見張るものがあり、先程からの意外性の連続でプレイヤーはさらにエンディングに引き込まれたと思います。

このような意外性の連続で、プレイヤーに「なんだ?」と興味を持ってもらうことでゲームのエンディング、世界観に引き込ませる演出、表現でした。

最後に

これで「Outer Wilds」の分析は以上になります。分析してみると、このゲームは、実際にプレイすることで最高な体験ができるよう、演出、表現、仕組みが緻密に設計されていたゲームだったのではないかと思います。まさにその緻密に計算されたゲームシステムと表現は、人類が作った最も美しいゲームの一つ、それがOuter Wildsだったのではないでしょうか。

是非面白いゲームですので一度プレイしてみてください。コントローラーでの操作がお勧めです。

年内にこの記事を出す予定でしたが、いつの間にかあけましておめでとうを超えて二月になってしまいました。今年は一カ月に二本くらいだせるように頑張りたいと思います・・・

次は「Vampires Survivors」を分析しようと思っています。コメントでご意見、感想お待ちしております。では、また。