レアル・マドリードにおいて欧州サッカーの市場独占が完了した理由

独占は、すべての成功するビジネスの条件である。

オンライン決済サービスペイパルの創業者であり、テスラやfacebookなど現代を代表する数多くの企業の初期からの投資家であるピーター・ティールは「競争は負け犬のためにある」とし、資本主義社会において企業は競争するのではなく独占を目指すべきであると主張している。欧州サッカーは2000年代以後ビジネス的に拡大し、他の大陸リーグの追随を許さないまでに成長した。リーグ全体の売上規模においてはプレミアリーグが群を抜いており、2023/24シーズンのラ・リーガのクラブ合計売上が約6,080億円なのに対し、約倍の1兆1,200億円である。一方、クラブの売上はどうだろうか。リーグ単位で見るとプレミアリーグが圧倒的に売上が高いが、全世界のクラブ売上ランキングTOP5に入っているプレミアリーグクラブはマンチェスターシティとマンチェスターユナイテッドの2チームのみであり、一位はレアル・マドリードである。レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ最多優勝回数を誇り、サッカーの歴史で最も成功したチームであり、今後もピッチ内外にてその独占的な立ち位置を占め続けるだろう。今回はなぜそう考えられるのかをビジネス的な観点から見ていこう。

サッカークラブの売上構造

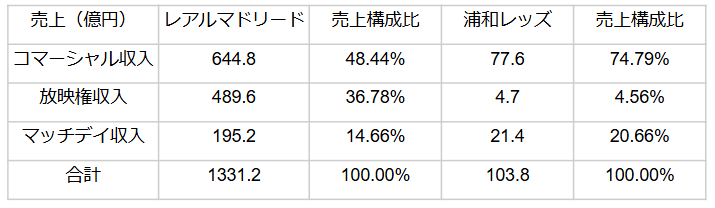

デロイトが毎年欧州サッカーを財務的な観点から分析し発表するフットボールマネーリーグでは売上の構成をコマーシャル収入、放映権収入、マッチデイ収入と分けている。コマーシャル収入はスポンサー収入に加え、物販やその他収入を含むが、莫大なスポンサーディールを複数抱える欧州のビッグクラブにとって構成比率ではスポンサー収入がほとんどだと考えられるため、コマーシャル収入はスポンサー収入として理解して良いだろう。下の表はレアル・マドリードと浦和レッズの売上構成比を比較したものである。目に見えて違うのは放映権収入で、浦和レッズの総売上の4.6%が放映権収入であるのに対し、レアル・マドリードは36.8%である。マッチデイ収入に関してはレアル・マドリードは構成比の14.7%がマッチデイ収入なのに対し、浦和レッズの20.7%となっている。ここからわかることはマッチデイ収入は会場のキャパシティやチケット単価などのトップラインがある性質であるため、サッカービジネスが成熟していくと構成比では少なくなり、代わりに放映権収入の割合が大きくなるということだろう。また、放映権収入が高騰するということはそれだけ需要がある、露出が増えるということになり広告宣伝効果が上がるため、スポンサーの単価も上昇するという関係性もある。実際に、レアル・マドリードのコマーシャル収入は約644億円と売上の約半分を占めており一番の稼ぎ頭となっている。それではこの最も大きな収入である放映権料とスポンサー収入はどのようにしたら多く稼ぐことができるのだろうか。

放映権料・スポンサー収入の稼ぎ方

放映権料収入とスポンサー収入には密接な関係がある。企業がスポーツクラブのスポンサーをする主な動機は広告宣伝効果とブランドの構築である。広告宣伝効果は文字通り、露出度が高ければ高く、多くの人が視聴する欧州サッカーリーグのクラブにロゴを掲載しているとそれだけ認知度が上がる。放映権料も人気なリーグであればあるほど額が上がるため、その所属しているリーグが世界的に人気であればあるほど放映権料もスポンサー対象としての魅力も向上する。また、ブランド力向上という観点は、スポーツクラブにスポンサーをしているクラブとして信頼を得ることを目的としている。チャンピオンズリーグ最多優勝を誇るレアル・マドリードはサッカークラブのブランドという観点では世界最高峰のものであるため、こちらの売上額も納得のいくものだろう。

放映権料の分配方法についても見ていこう。放映権料をより多く稼ぐ方法は全体の放映権料が高いリーグでなるべく高い順位を取り続けることである。先ほどレアル・マドリードと浦和レッズの比較で見たように、ラ・リーガとJリーグクラブでは放映権収入が大きな違いであるということから見たように、放映権料は全クラブに配分されるとは言え、もともとのパイが少なければ分配したらさらに少ない収入となってしまう。そのため、放映権収入は個々のクラブの経営努力というよりは所属するリーグ自体の需要によって大方のレンジが決められてしまうという性質がある。ラ・リーガの放映権料は欧州5大リーグのなかで2番目に高い水準となっており、これはレアル・マドリードとバルセロナが熾烈な優勝争いをしてきたため、魅力のあるリーグだと捉えられていることに寄与していると考えられる。放映権料はリーグの順位が高ければ高いほど高い額がクラブに配分されるため、より高い順位を目指すということは当然ライバルチームとビジネス的な差を作ることができる。さらには、チャンピオンズリーグの放映権料も得られれば2重で稼ぐことができるため、毎シーズン出場することは放映権収入を上げるうえで重要であると言える。そのためレアル・マドリードにとっては最低でもチャンピオンズリーグに出場することができるラ・リーガ4位以内というのが最低限のKPIとなるだろう。スポンサー収入の観点からも、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ両方で露出することができれば更なる広告宣伝効果が見込める。そして、レアル・マドリードはこの4位以内の地位を占めることに関してはほぼ心配する必要のないくらいの優位性を国内リーグで築くことに成功している。

レアル・マドリードの優位性

なぜそう言えるのだろうか。それを説明するためにサッカー経済学者のステファン・シマンスキーが自身の著書「Soccernomics」(SoccerとEcomonicsを合わせた造語)でサッカーをファイナンスの観点から分析し証明した成功するクラブの法則をもとに説明してみよう。彼が証明した法則は、スカッドにかける予算(移籍金や給与)が高ければ高いほどリーグでの順位が高いという相関の発見である。

こちらの表はラ・リーガの主要7クラブそれぞれの高給選手トップ10をまとめたものである。この表をみると、レアル・マドリードのビジネス的優位性がいかに堅牢なものかがわかる。まず、毎年優勝争いをするバルセロナとはトップ10選手の給与合計に約4,000万ユーロほどの開きがある。また、給与の分散を見てみるとバルセロナは1〜3番目に給与をもらっているレヴァンドフスキ、デヨング、ファティの間にそれぞれかなりの給与額の開きがある。また、レアル・マドリードのそれぞれ同じ順位同士の選手の給与を比べてみると、1位を除き広範囲にレアル・マドリードの選手の方が給与が高いのがわかる。例えばレアル・マドリードの7,8位のリュディガー、ミリトンとバルセロナの同じく7,8位のペドリとオルモの間には約500万ユーロの年間給与の差額がある。これは選手層という点においてもレアル・マドリードのほうが厚いということを示唆している。加えて、もしある選手がレアル・マドリードとバルセロナの両方からオファーをもらった場合、レアル・マドリードを選ぶ確率が高いため、より強固なスカッドを組むことができるのはレアル・マドリードであると言える。

3位のアトレティコマドリードとはそれぞれの高給トップ10選手の給与合計が約倍近く離れ、その他のラ・リーガ主要クラブとはそれ以上の差が開いているため、ラ・リーガ内でのチャンピオンズリーグ出場資格争いは、レアル・マドリードが圧倒的な優位性を持っている。このようなことからレアル・マドリードはほぼラ・リーガにおいて放映権収入をより多くもらう条件である高い順位に加え、チャンピオンズリーグ出場権をほぼ取り損ねることはないポジションを占めていることがわかる。

なぜ他のリーグではいけないのか

分散型のプレミアリーグとセリエA

また、レアル・マドリードが他のクラブと比べて優位性を築けている理由の一つにラ・リーガのリーグ特徴という偶然性も作用している。例えば、プレミアリーグはクラブ全体の売上規模で見るとラ・リーガよりも約倍の売上規模であり、プレミアリーグに所属するだけでそれなりの売上を見込むことができるが、いくら良いスカッドを組むことができても熾烈な優勝争い、チャンピオンズリーグ出場権争いにさらされる。BIG6という言葉はビッグクラブが6チームも存在しているということを表しており、プレミアリーグの魅力を支える大きな要因となっているが、クラブ単体でいうと最も稼いでいるクラブはプレミアリーグではないという皮肉な結果となっている。セリエAも比較的戦力が均衡しているリーグであり、2010年代にユベントスが築いていた覇権的な立ち位置が崩れてからは優勝チームが毎年変わるようになった。また、近年のイタリア国内の経済不調もあり、マッチデイ収入なども他のリーグに比べて低い水準であることなどもあり、欧州5大リーグの中でも4番目の売上規模であるため、リーグ全体の収益増加が必要であると考える。

バイエルン・PSG:ライバルチームの不在

それではなぜバイエルンやパリサンジェルマンではなかったのだろうか。一つあげられる理由は、ブンデスリーガやリーグ・アンにこれらのチームと優勝を争う有力なチームがないということだろう。リーグの放映権料はリーグがどれだけ面白いか、優勝の不確実性があるかということが重要であり、これらのチームには現状有力なライバルチームが存在せず、結果として放映権料が伸び悩んでしまっている。しかしラ・リーガにおいては近年バルセロナの財政難の影響でビジネス面、スカッドの充実度では差が広がって来てしまっているものの、ピッチ上では優勝争いを行うことができており、長く熾烈な優勝争いをしてきた歴史も相まって少なくとも不確実性のあるリーグであるということを演出することに成功している。そのためリーグ全体の放映権収入を維持することができ、優勝の確率が最も高いレアル・マドリードが今後も多くの収益を確保するだろう。

レアル・マドリードの新たな武器:フリー移籍

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?