通知表の評定とABC(観点別学習状況の評価)の関係【内申点】

通知表には成績の数字「評定」と、各項目のABC「観点別学習状況の評価」が記されています。評定は多くの場合、入試に使われる点数「内申点」になります。過去、ABCは評定のおまけ程度の扱いでした(過去の評価については、以下の記事をご覧ください)。

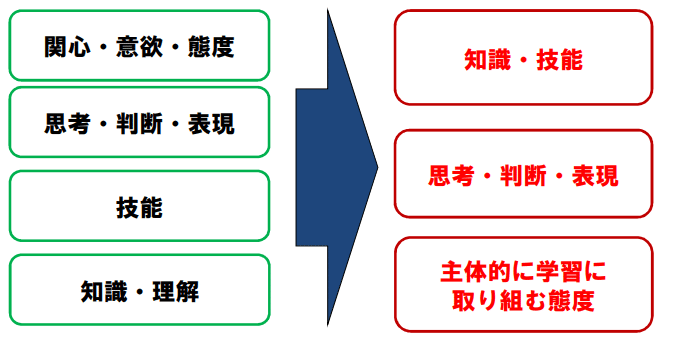

ところが2002年の絶対評価導入以降、評定とABCが関連づけられるようになりました。特に小学校2020年度・中学校2021年度から実施の学習指導要領で「観点別学習状況の評価」が4項目から3項目になったのを受け、3項目の平均から評定を出すという評価法が広まっています。

今回は、評定とABCの関係を解説します。なお、本文では評定の持つ影響力が強い(高校入試への影響が少なくない)中学校を前提とします。

1.数字とABCの意味:国の定義は曖昧(自由度がある)

評定「5」は90%以上などと言われることがありますが、国レベルでは厳密な割合は定められていません。

評定に関する国の方針は、文科省の「通知」という形で示されています(文献②)。以下は文科省の定義で、基本的な内容は2001年通知(文献③)から変化していません。

(1)観点別学習状況

中学校学習指導要領が示す各教科の目標に照らして、

A:「十分満足できる」状況と判断されるもの

B:「おおむね満足できる」状況と判断されるもの

C:「努力を要する」状況と判断されるもの

(2)評定

中学校学習指導要領が示す各教科の目標に照らして、

5:「十分満足できるもののうち,特に程度が高い」状況と判断されるもの

4:「十分満足できる」状況と判断されるもの

3:「おおむね満足できる」状況と判断されるもの

2:「努力を要する」状況と判断されるもの

1:「一層努力を要する」状況と判断されるもの

どんな知識・能力の獲得を目指すか=目標は学習指導要領で決まっています。しかし、どのくらいを「十分満足」と捉えるか、そしてABCと評定の関係性は、各学校が決めることとなっています。

評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり、「(1) 観点別学習状況」において掲げられた観点は、分析的な評価を行うものとして、各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際、評定の適切な決定方法等については、各学校において定める。

後述しますが、実際には、各教育委員会レベルで目安が示されており、市町村教育委員会によっては統一基準を定めている場合もあります。

2.評定の出し方:数字とABCの関係

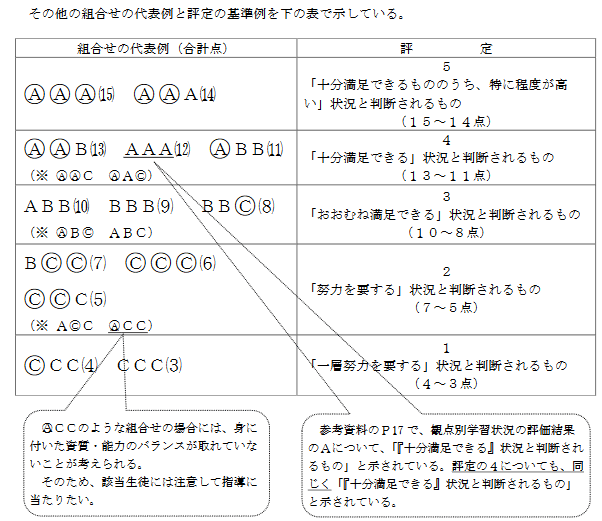

「通知」ではないものの、多くの教育委員会が参考にしており影響力のある国立政策研究所の解説では、AAAなら5か4、BBBなら3、CCCは2か1が適当と示しています。

中学校については,「BBB」であれば3を基本としつつ,「AAA」であれば5又は4,「CCC」であれば2又は1 とするのが適当であると考えられる。それ以外の場合は,各観点のA,B,Cの数の組合せから適切に評定することができるようあらかじめ各学校において決めておく必要がある。

しかし、この大まかな方針では評定5と4、2と1をどう区別するか決まっていません。県レベルの教育委員会の多くはもう少し細かい目安を示しています。(明確に統一基準と明示していない「目安」は、必ずしも各学校がそれに沿った評定を行っているとは限りませんが、参考にしている場合が多いと思われます)

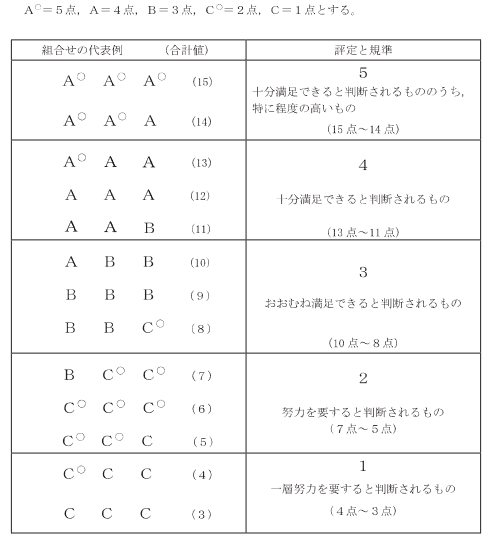

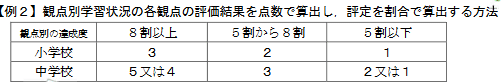

(1)観点別学習評価を内部的に5段階にして、3観点の合計から判定

多くの教育委員会が目安とする評定のつけ方は、観点別学習評価を内部的に5段階にして、3観点の合計から評定を出す方法です。通知表上は同じAでも5点のと4点のがある、同じCでも2点のと1点のがあるということです。以下のように、5点のAは内部的に「A丸」とされていることが多いです。

そして、合計が14点以上で5、13~11点で4、10~8点で3、7~5点で2、4~3点で1となります。

以上はあくまで例として示されていますが、那覇市(令和4年度から)のように上記の評定法を市立中学校の統一基準としている場合もあります(文献⑦)。

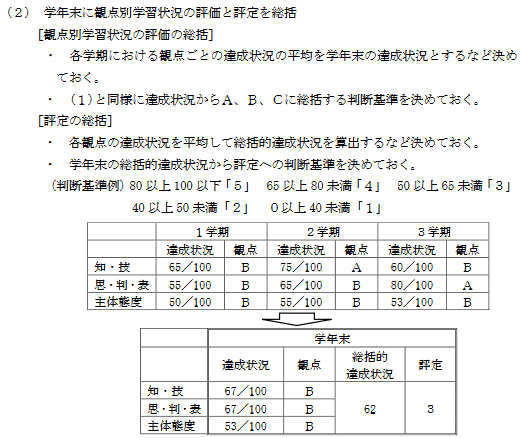

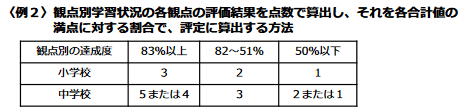

(2)観点別学習評価を各100点とし、合計300点満点の割合で判定

観点別学習評価を内部的に各100点満点として、その合計点の割合で評定を決める場合もあります。

観点別学習評価が基準になるのは(1)と同様ですが、(1)はBが一つでもあると評定5が自動的になくなるのに対し、(2)ではBがあっても評定5の可能性があります。以下の大阪の例なら、1観点が60点でも、他2観点が90点なら計240点=80%となり、評定5の基準80%以上を満たします。

ただし、合計が何%で評定5となるか設定は様々です。上記大阪の例は80%以上が5、80%未満65%以上が4となっていますが、80%以上を4or5という例示もあります。

また、83%以上が4or5というものもあります。一見中途半端ですが、これはABCをA:3点、B:2点、C:1点とした時のAB=5点/6点満点=83.3%、つまりCがなくAとBを均等に取った時を基準にしていると思われます。

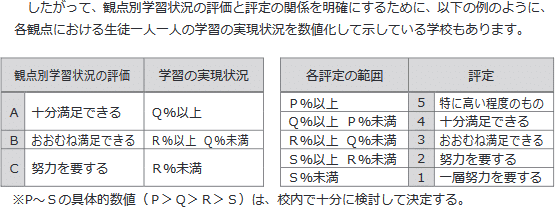

なお、東京都教育委員会は、以下のように具体的な割合の例示をせず、各学校で定めるものとしています。

(3)色々な評定の決め方があり、複合的なものも

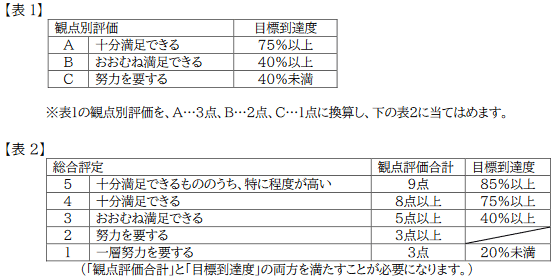

上述の評定基準はあくまで代表的なもので、色々な評定の決め方があります。例えば、大阪府枚方市は市内統一基準を定めており、観点別評価Aが3つ+目標到達度85%以上の2条件を満たした場合のみ評定5となります。(1)と(2)を合わせたような形です。

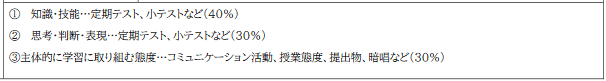

なお、目標達成度は以下の通り、必ずしも3観点を均等に1/3にはしていません。極端な偏りは国の方針から外れますが、多少の範囲なら教科や実施内容の特性などに応じて割合を変えてよいということです。

3.先生を忙しくするだけの評定にならないように

上述してきたように評定の方法は様々ですが、観点別学習状況の評価項目を重要視しているのは確かです。

しかし、評定は「内申点」という形で高校入試の判断材料にもなりますが、(少なくとも建前上、そして教育の本質上は)出来ている部分・出来ていない部分を把握してより良い指導・学習に活かすためのものです。あれもこれも評価しないといけないから忙しくて生徒と向き合う時間が・指導を考える時間が無い、となると本末転倒です。そんなことより目の前の生徒の疑問に答えることの方が本質的です。

評定は、各教科の観点別学習状況の評価を総括した数値を示すものである。評定は、児童生徒がどの教科の学習に望ましい学習状況が認められ、どの教科の学習に課題が認められるのかを明らかにすることにより、教育課程全体を見渡した学習状況の把握と指導や学習の改善に生かすことを可能とするものである。

この数値を児童生徒の学習状況について三つ(小学校)又は五つ(中学校)に分類したものとして捉えるのではなく、常にこの結果の背景にある児童生徒の具体的な学習の実現状況を思い描き、適切に捉えることが大切である。評定への総括に当たっては、このようなことも十分に検討する必要がある。

なお、各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法について、教師間で共通理解を図り、児童生徒及び保護者に十分説明し理解を得ることが大切である。

どのような評定法にしても、きちんと説明することは不可欠です。ぼかすことで何が評価されるかわからない状況にして学校生活全体にプレッシャーをかけることは、気を引き締めさせる効果より、不安感・不信感が学業や他学校生活に支障を与える影響の方が圧倒的に大きいです。

評定が先生や生徒を縛るものではなく、指導や学習に活かされるものであってほしいと思います。

★観点別学習状況の評価の具体的な方法については、また別に記事を作成する予定です。

【注釈】

※1 今回は『参考資料』の国語編から引用しているが、各教科で出されている『参考資料』の前半部分の記述(=評価や評定の基本的な考え方)は共通しているため、本内容は評定をつける全ての教科に当てはまる。

【参考文献】

①文部科学省初等中等教育局教育課程課「新高等学校学習指導要領と学習評価の改善について」令和元年度地方協議会等説明資料、2020年

②文部科学省初等中等教育局長 永山賀久「中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等」小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)別紙2、2019年

③文部科学省初等中等教育局長 矢野重典「中学校生徒指導要録に記載する事項等」小学校児童指導要録,中学校生徒指導要録,高等学校生徒指導要録,中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要ろう録,中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について(通知)別紙第2、2001年

④国立教育政策研究所教育課程研究センター『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料(中学校編)国語』2020年

⑤神奈川県教育委員会『カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価』2020年

⑥埼玉県教育委員会『埼玉県中学校教育課程指導・評価資料』2021年

⑦那覇市教育委員会「那覇市立中学校の学習評価について(お知らせ)」2022年

⑧大阪府教育委員会『新学習指導要領の趣旨を踏まえた「観点別学習状況の評価」実施の手引き』2021年

⑨鹿児島県総合教育センター『中学校学習指導要領解説学習評価Q&A 国語科』2020年

⑩岡山県総合教育センター『新学習指導要領の趣旨を踏まえた学習評価』2020年

⑪東京都教育委員会『指導と評価の一体化を目指して』2020年

⑫枚方市立中学校進路指導部「2021年度 シラバス集」2021年(枚方市HP:https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000034/34724/2021daiyonjh3g1s.pdf)

★過去の教育学解説記事一覧

いいなと思ったら応援しよう!