雨畑硯

この記事は、2019年にブログに掲載したものを加筆修正したものです。

私が本格的に書を学び始めた時、父からはじめて頂いた硯が雨畑硯でした。そのこともあり、今でも私が一番好きな硯は雨畑硯だと思っています。

当然、その硯を頂いた時には雨畑のことなど全く知らなかったですし、硯にいろんな種類があることも、硯でどうして墨がすれるのかも全く知りませんでした。

1.作硯のことを教えていただいた峯硯堂さん

書の仲間方のご紹介で、初めて訪問した硯工房が甲州雨畑硯製造加工業組合の組合代表もなさっている「峯硯堂」さんです。

硯職人の故・雨宮峯硯(あめみや ほうけん)さんは、2009年に現代の名工に認定された方です。峯硯堂の代表である兄の雨宮正美さんも2017年に現代の名工に認定され、兄弟揃っての認定は素晴らしいです。

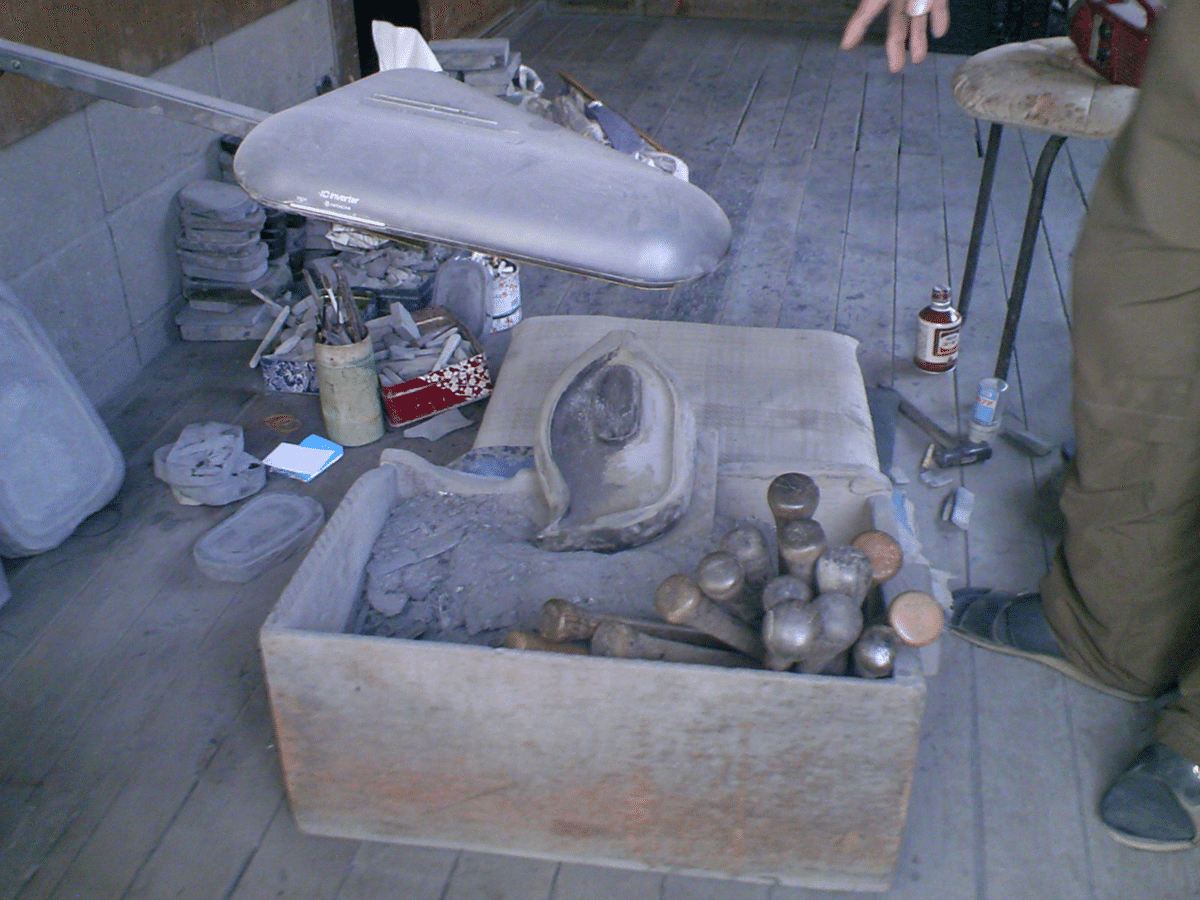

初めて峯硯堂を訪問したのは2008年のこと、翌年の2009年に再訪問したその日に雨宮峯硯さんの現代の名工認定の知らせが届き、お祝いムードとなったのを覚えています。その2008年、2009年と2度にわたって硯作りを体験させていただきました。

2.雨畑硯の歴史

雨畑の地名がつく「山梨県南巨摩郡早川町雨畑」には、この地で最後の1軒となった硯工房「硯匠庵」があります。硯匠庵の公式Webページには、雨畑の始まりとして次のような記載があります。

『地元の口伝によれば、今から約七百余年前の永仁5年(1297年)、日蓮大聖人の弟子であった日朗聖人が、師の言い付けにより七面山を開くため、赤沢を経て当地雨畑に入られた折、早川支流の雨畑川上流の河原で偶然に蒼黒の一石を発見し、その石で上質の硯が出来るとおっしゃったのが雨畑硯の歴史の発祥であると伝えられます。(http://amehata.suzurinosato.com/amehata.html)』

また、「山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢」付近には、峯硯堂を含む甲州雨畑硯製造加工業組合の7軒の硯工房があります。同組合の1軒である「甲斐雨端硯本舗」のWebページには次のような記載があります。

『雨畑硯は、初代雨宮孫右衛門が、元禄三年(1690年)身延山参詣の途次、富士川支流、早川川原にて黒一色の流石を拾い、これを硯に制作したことにはじまります。』

日蓮聖人の弟子の話は伝説に近いものと言えそうですが、少なくとも江戸時代には将軍に献上する硯になっていたということですので、日本の硯の中ではかなりの歴史を持つのが雨畑硯です。

3.雨畑硯の特徴

富士川の支流である早川(主に雨畑川)の上流に雨畑硯の坑道があります。そこから採掘される粘板岩が雨畑硯の材料です。早川沿いにはフォッサマグナの断層が縦貫していて、その地層の擦れ合いによって良質の粘板岩が形成されたと考えられています。緻密で粒子が細かいため、水をほとんど吸収しないことも硯に適しています。そして、硯の命である「鋒鋩」となる細かく均一な石英などの粒子が大量に含まれ、石自体に適度な高度があるために鋒鋩が長持ちします。この鋒鋩がヤスリのような働きをして、墨をおろすことができます。

雨畑石の色合いは落ち着きのある深い蒼みを帯びた黒で、稀に淡い青や紫の石もあります。

雨畑硯の生産は明治期に最盛期を迎え、職人の数も90人を超えるほどだったとのこと。この頃、生産が間に合わず雄勝などから玄昌石を購入して作硯していたこともあると峯硯さんが話してくれました。それらは質の悪いものが多かったようです。雨畑の原石はほとんど枯渇してしまったなどという噂は、この頃の状況なども影響してのことかもしれません。

これらの反省から、「雨畑硯製造販売組合」や「甲州雨畑硯製造加工業組合」などが設立され、本物の雨畑石には「雨畑真石」と刻されるようになりました。それでも近年はなかなか良い原石が採れないと峯硯さんはおっしゃっていました。

良い雨畑石は、美しい石紋が見られます。雨畑硯の良し悪しは、まず硯面の石紋を確認すると良いでしょう。高価なものほど、緻密で波打つような紋が見られます。また、雨畑の職人さんは作硯家として美的な造形の硯を作られる方が多くいます。現代の名工である峯硯堂のお二人もそうですし、雨宮静軒、雨宮弥兵衛など著名な作硯家が美しい作品を制作してきました。

しっとりと手に吸い付くような石の感触、眺めていても落ち着く蒼黒な石肌。そして、和墨と相性の良い緻密な鋒鋩。雨畑硯をこれからも私のお気に入りの硯として、大切に使わせていただきたいとおもいます。