竹久夢二と太田三郎:生方敏郎『挿画談』を読む

このタイトルで、今の知名度を考慮すると、竹久夢二はほとんどの人が認知できるが、太田三郎はほとんどの人が知らないのではないかと思う。

しかし、1910年前後では、このふたりは印刷された絵画の領域で活躍していた。

わたしは、このふたりがならべて言及されている事例を探していた。

竹久夢二、太田三郎は併称されるか

ブログ《神保町系オタオタ日記》の「竹久夢二や妖怪を愛した廣瀬南雄の『民間信仰の話』(法蔵館)——大阪古書会館で出口神暁の鬼洞文庫旧蔵書を発見——」という記事がある。そこで、大谷大学教授廣瀬南雄(1887-1926)の追悼本『月愛集 故廣瀬南雄教授詩歌集』(大谷大学短歌会・大谷大学詩話会、大正15年6月)を紹介している。その本に、大正3年の「私は愛する」という廣瀬の詩が掲載されていて、次のような一節を含んでいる。

夢二の絵、太田三郎の絵を愛する。魔幻的な絵を愛する。妖怪を愛する。

タゴールの詩を愛する。エピクタテスを愛する。懐疑派の哲学を愛する。

竹久夢二と太田三郎が併称されている。廣瀬は、20代前半の学生時代に夢二や太田の絵を好んだと思われる。もちろん、その「絵」というのは、雑誌や新聞に掲載された挿絵・コマ絵をさしているのだろう。

夢二、太田をともに好んだ廣瀬のようなファンはほかにもいたはずだが、文献としてはなかなか探し出せない。

夢二は、明治42年12月に洛陽堂から『夢二画集 春の巻』を刊行し、以後多数の画集(詩歌を含むものも多い)を刊行し、挿絵界のスターとなった。

太田は、明治38年頃から、雑誌『ハガキ文学』の挿絵や口絵を描き、雑誌『女学世界』の表紙画でも活躍した。

太田は、2冊のスケッチ画集『蛇の殻』(明治44年3月、博文館・精美堂)、『蘖』(明治44年6月、博文館・精美堂)を刊行している。

2冊とも書名に暗示があり、スケッチ画からは卒業するという太田の意志が現れているようだ。

すなわち『蛇の殻』は脱皮したあとのぬけがらのことであり、『蘖』は、切り株から出た若芽のことで、大きな樹木に成長することはない。太田は夢二の成功を見ながら、みずからはことなる道を模索していた。

夢二とは別の道を模索していた太田については改めて論じる機会をもつことにしよう。

さて、夢二、太田が並んで言及されている事例はそんなに多くない。

挿絵で活躍した人々にまじってであるが、ふたりが比較されている記事を一つ見つけることができた。

その記事を紹介してみよう。

生方敏郎「挿画談」

明治43年2月20日の「読売新聞」日曜附録に生方敏郎の「挿画談」という記事が掲載された。

生方敏郎(1882~1969)は、早稲田大学卒業後、朝日新聞記者、やまと新聞記者などをつとめ、評論、雑文をさまざまな媒体に執筆して活躍した。

この「挿画談」は、明治43年までに挿画の領域で活躍した画家たちを論評した記事である。

冒頭は次のように記されている。

▶昔の画家が描いた絵は富豪の蔵に眠り、今の画家の製作は画家自身のアテリエに大人しくしてゐる。そこで我々一般人の平日見得るのは新聞雑誌の挿画に限られた様なものだ。画家に云はせると「挿画なんぞが」と鼻であしらつてゐるが、其実彼等の多くは之れでお飯を喰べた上に、一文にもならぬ例のアテリエの傑作に貢いでゐるのだ。

ここでは、印刷された絵画と、画家が描いた絵画の違いが述べられている。展覧会に出品する画家が描いた絵こそが芸術で、挿画などは芸術ではない、というのが一般的な考え方であった。

しかし、生方はオリジナルの絵画は富豪の蔵や画家のアトリエに眠っていて、「我々一般人」が見ることができるのは新聞雑誌上の印刷された絵画、すなわち挿画だというのである。

また、生方は、多くの画家が挿画を描いて、生計の資としていることも指摘している。

挿画は印刷された絵画

生方は、印刷された絵画の方が人々の目に触れる点では、蔵におかれたままの絵画よりも優位にあると考えている。

ここには、印刷された絵画としての挿画の意義にふれる視点が示されている。

こうした視点は、絵葉書の普及によって現れてきた。

絵葉書は、印刷によって多くの人々に流通することが前提であった。ドイツで絵葉書の魅力を知った巌谷小波は、「平民美術」(明治38年3月22日、『はがき新誌』)という文章で、絵葉書の流行は国民の趣味嗜好を養成することに力があり、絵葉書は「平民美術」だといえると規定している。

こうした見方は、多くの人にとどけられる印刷された絵画の意義にふれたもので、その視点に立てば、挿画もまた、絵葉書と同じく平民美術のひとつだととらえることができる。

挿画の発展 一條成美、中村不折、小川芋銭

生方は、挿画の発展について、次のように記している。

▶雑誌の挿画は明星へ来てグンと新生面を開いた。 一條成美など云ふ人の使つた西洋木版はあの頃上田敏氏の文章を読むやうな心持であつた。爾来どの雑誌も皆な挿画に注意する様になつた。中村不折氏だの太田三郎氏だの竹久夢二氏だの小川竿銭(引用者注-正しくは「芋銭」)氏だの挿画で生命を繫ぐ専門家も出来た。

生方敏郎は、「挿画」という語で、小説などに付される〈挿画〉、本文と関係なく誌紙面の空白を埋める〈コマ絵〉、〈スケッチ画〉などを包括的にとらえている。印刷された絵画であるという共通性のもとに包括されているが、個々の性格は異なっているということに留意しておこう。

第一次『明星』で活躍した一條成美の木版を見て、生方は、上田敏の文章を読むようだったと回想している。

上田敏は訳詩集『海潮音』で知られるが、最新の外国文学の潮流を清新流麗な文章で紹介した。一條の木版にはそれと同様の清新な感覚が感じられたというのである。

『明星』第7号(明治33年10月、東京新詩社)掲載の《可憐》を紹介しておこう。

銅版画の緻密さにせまる表現で、細線を交差させて中間トーンを出している。木村徳太郎という彫刻の名手が彫りを担当した。こうした緻密な彫りは、短時間で彫り上げるコマ絵には向いていなかった。

細線による表現が初期一條の特徴であるが、彫刻に高い技能が必要で、それがコマ絵作家として活躍することのハードルとなった。一條は石版色刷りに可能性を見出してゆく。

中村不折は正岡子規の仲介により、明治27年、新聞『小日本』で挿画を掲載することになった。その後渡仏し、ラファエル・コラン、J・P・ローランスの指導を受け、明治38年に帰国後は太平洋画会に属して写実的作風を深めていく。

夏目漱石『吾輩は猫である』の挿画がよく知られているが、飄逸味がその特徴である。

写生文集『帆立貝』(明治39年3月、俳書堂)から、《小生の見た蠟燭》をあげておこう。

高浜虚子の写生文「蠟燭」の挿絵である。「蠟燭」は、家人が眠りについた夜に、一人で蠟燭をともして、炎を観察したり、蠟のしたたりを水を張った金盥に落としてみたり、さまざまに遊ぶ様を描いている。ある種の無為をとらえており、シュールな味わいさえある。

不折は説明的な挿絵は避けて、文章にあるシュールな味わいを受けて、蠟燭の芯の周囲を地獄の池に見立てている。鬼たちが船の後押しをして落とそうとしている。

蠟燭という主題にあわせながらも、書かれていない光景を描くというやり方には、合わせて外すという俳画の手法が生きている。また、見開きの大きな画面もおもしろい。

小川芋銭(1868−1938)は本名茂吉、はじめ本多錦吉郎の彰技堂に入って洋画を学び、のちに独学で日本画の技法を学んだ。『朝野新聞』や郷里茨城の地方新聞に時事風刺画を寄稿した。明治四十年前後には『平民新聞』や『国民新聞』などに農民生活を描くスケッチ画を寄稿している。

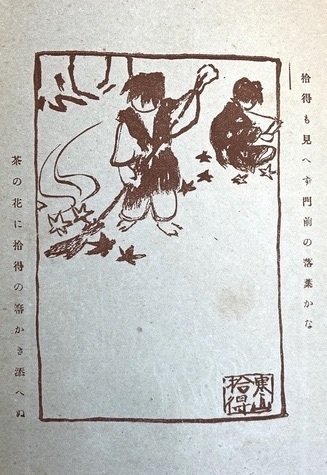

小川芋銭の『草汁漫画』(明治41年6月、日高有倫堂)は俳画を近代化する試みといえ、コマ絵と言葉の組み合わせは夢二画集に先行するものであった。『草汁漫画』から《寒山拾得》をあげておこう。書名の「漫画」というのはカリカチュアでもコミックでもなく、略筆でさっと描いた絵のことをさしている。

寒山、拾得は、ともに唐の時代の伝説の隠士、詩人で、禅画の主題とされた。寒山が経巻を読み、拾得が箒を持っているのは寒山拾得図の定番である。筆がきの線が木版によって再現されている。寒山拾得は子どもとして描かれている。

左右の枠外に付けられた活字の俳句「拾得も見へず門前の落葉かな」「茶の花に拾得の箒かき添へぬ」は、必ずしも絵を説明するものではない。

句は2つとも、拾得の不在を前提としている。絵は拾得を描いている。その齟齬もふくめて、絵に句をあわせている。

こうした俳画の近代化を示す『草汁漫画』は、夢二のコマ絵集の絵と言葉の組合せにヒントと影響を与えた。

竹久夢二と太田三郎の比較

生方が当時の挿画界の「売つ児」として名をあげているのは、竹久夢二、太田三郎、橋本邦助の3人である。

橋本邦助(1984−1953)は、明治34年に東京美術学校の西洋画選科に入学、明治36年に卒業している。明治40年の第1回文展(文部省美術展覧会)から3年連続で入賞している。『ハガキ文学』でスケッチ画を描き、コマ絵でも活躍していた。

コマ絵をまとめた『邦助画集』(明治44年2月、画報社)から、《牛肉店》を紹介しておこう。

写実的なスケッチは、時間がたつと風俗史の資料として価値があることがわかる。描かれているのは東京にたくさんあった牛鍋屋で、木炭燃料のコンロに鉄の平鍋を置いて割下で牛肉を煮た。110余年前の過去であるが、料理店の仕組みは意外に変わらないものだという感じがする。

▶竹久夢二氏と太田三郎氏と橋本邦助氏は当今挿画界の売つ児とみえる。夢二氏は重に其細君がモデルとして役立つ位な若い奥さんと女学生とを描く。いつも眼のクリクリ(引用者注-後半の「クリ」は「く」の字型の繰り返し符号)した削り落した様な撫肩の而して十一文半位の下駄を穿いてゐる仲々の美人だ。半古ほどの品はないがコツテリした女子大学的で其田舎的自然主義的なる処はよく今日の趣味と合つてゐる。彼が殆んど何等の修養なくして一時人気に投ずる事の出来たのは偶然でない。

「半古」とあるのは、梶田半古(1870−1917)のこと。日本画家で挿画の世界でも活躍した。

夢二が描く目のくりくりした撫で肩の女性は、最初の妻岸たまき(他万喜)をモデルにしており、いわゆる〈夢二式〉の絵として人気を博した。『夢二画集 春の巻』から《春坊の指》をあげておこう。

こどもが障子に指を詰めて母にすがりついていると、絵の左の文章で説明している。長田幹雄『初版本復刻竹久夢二全集解題』(昭和60年3月15日、ほるぷ出版)によると、初出(雑誌『少女』明治42年10月)では、蜂に刺されたという設定であるという。絵に言葉を添える時に編集的措置が加えられているわけで、こうした事例は他にも見られる。

母親の瞳はとても大きい。写実ではなく記号化された表現である。「の」の字を反転したかたちの空白部を黒く塗りつぶすと〈夢二式〉瞳ができあがる。

反転しない「の」の字形の瞳の例もあげておこう。『夢二画集 花の巻』(明治43年6月4版、洛陽堂*初版は43年5月)の多色木版である。

こうした瞳の描き方は、写実ではなく、まんがのように記号化された表現であることを示している。写実ではたどりつかない表現であるからこそ、〈夢二式〉と命名されたのである。着物の斬新な柄も〈夢二式〉である。

この記号化された描き方は、木版の彫刻家(彫師)にとっては、彫りの簡略化にもつながり、歓迎されたのではないだろうか。同時に写実的スケッチではない〈夢二式〉のスタイルの確立にも役立った。

生方は夢二と比較して太田三郎には「厭味」がないと指摘している。

▶太田三郎氏も亦た夢二氏と同じく素人上りと云ふ事だ。氏の画は夢二氏の如く圧し付けるやうな処がない、換言すれば厭味がないから僕は餘り多くの注意を払はなかつた。併し氏は女学生ばかりを描かない。最つと広く材料を取る而しておどけ(引用者注-「おどけ」に傍点あり)無い筆で皆相応にこなしてゐる。女学世界は昨年十二月から極めて細い線を使つた木版を掲げ出した。 三郎氏の筆になる銀座街なぞ一きは眼新しかった。氏の画はまだ夢二氏の如く世間から飽かれてゐない。

生方は、太田を夢二と同様に「素人上がり」ととらえている。「素人上がり」という言葉は、正式の美術教育を受けていないということを含意している。

太田は、美術学校には入学していないが、日本画は寺崎広業に学び、白馬会の溜池洋画研究所では、黒田清輝の指導を受けている。太田は、臨本模写や、石膏デッサンの訓練を受けている点で、「素人上がり」ではない。

夢二は、水彩画家大下藤次郎の紹介で岡田三郎助に会って、美術教育を受けることを相談したが、岡田に型にはまらない独自の道を行くことをすすめられた。

生方は、太田について「夢二氏の如く圧し付けるやうな処がない、換言すれば厭味がないから僕は餘り多くの注意を払はなかつた」と評している。

夢二の絵には主観的な装飾が加えられているが、太田の絵にはそうした装飾はなく、写実本位であることに由来する感想である。

『蘖』から、《セル着る頃》をあげておこう。

セルは梳毛糸で織った和服用の生地で、明治大正期には人気があった。セルはあいの季節に着る単衣の着物によく使われた。

このスケッチの季節は初夏であろうか。どこかの店先で休憩しているところであろうか。

着こなしのゆるみや、足先の表現に、歩いた後の疲れが感じとれるのは、この絵がスケッチ(写生)に基づいているからである。夢二式の女性もよいが、太田のとらえた明治の空気の中に実在したこうした女性の絵もよい。

太めの鉛筆デッサンのような線は、木版ではなく金属板(亜鉛凸版)を使っていると推定される。太田は、鉛筆の線のかすれを表現できる亜鉛凸版をよく使っている。

ここで少しまとめをしておこう。

生方の〈挿画〉概念は、挿画、コマ絵などを包括し、印刷された絵画という点に共通性をもとめている。

コマ絵には、客観的な写生と、主観的な装飾性や様式化という方向性の違いが見られた。夢二は後者の道を進み、橋本邦助や太田三郎は前者の道をとった。

絵のタッチと、版式(木版、亜鉛凸版)には関連性がある。

小川芋銭が『草汁漫画』で示した活字と絵の組合せは、夢二の画集の先駆形を示している。

〈夢二式〉という描き方は、女性の瞳の表現を見てわかるように、記号化された表現である。

さて、引用した記事で、生方敏郎は、雑誌『女学世界』に出た、細い線を使った太田の銀座街の絵がよいと書いている。

しかし、この絵は、夢二の作であった。

夢二はこの記事『挿画談』に反論を書いている。

そのことは稿を改めて書くことにしよう。

【付記】新聞引用のルビは適宜取捨選択した。

*ご一読くださりありがとうございました。