評判記から見た『スケッチ画集 第二輯』

1 評判記がついていた

このたび『スケッチ画集 第二輯』の状態のよいものが入手できた。明治43年10月28日の第3版である。日本葉書会編で、初版は明治43年5月23日である。

精美堂・博文館

本のかたちは20㎝×13.4㎝であるが、当時の二十切形(6寸3分×3寸8分)のスケッチブックの大きさに近いようだ。

綴じ紐が劣化せずによい状態で残っている。

奥付 *トリミングあり

第一輯(明治40年5月、博文館)は、『ハガキ文学』掲載のコマ絵があつめられたものであったが、第二輯もそれを踏襲していると推定している。表紙題字のロゴは同じである。

今回入手した本には、初版発行以降に出た紹介記事を集成したものが巻頭にあつめられている。

その紹介記事から『スケッチ画集 第二輯』の全容にせまりたい。

下記はブログで以前入手した版について書いた記事のリンクである。

2 「この書を公にしたる趣旨」

ブログ記事にも紹介したが、第二輯のまえがきである「この書を公にしたる趣旨」を引用しておこう。

この書を公にしたる趣旨

もしスケッチと云ふものが無かったならば、我々は如何して一時代の風俗を知ることが出来やう。 文は如何ほど巧みであっても、それのみでは確と思ひ浮べることは出來まい。何と云つても絵画である。 紀行を書いて其処に一枚スケッチを挿むことが出来たら、どんなに趣を添ゆることであらう。 其の折々の情や景や、それを一々写生して置いて、他日之を繙き見たならば、どんなに味あることであらう。

この書、何の為に公にされたかと問ふ人があらばこの旨を云つて答へん。

もしそれ、それ以上に世に吹聴せんとならば、明治現代の写生は之れと叫ばん。

一情一景、面白いかなスケッチ や、而も筆者は何れも當代の名手、爰にことごと(引用者注ー「ごと」は「ぐ」の字型の繰り返し記号)しく述べ立てんより は、見る人須くその一葉々々に就て味ひ給へよ。

コマ絵や挿絵と言わずに「スケツチ」ということばにこだわっているのは、「写生」、すなわち、現実を写すという絵画の機能を「一時代の風俗」の記録として生かすという考えに基づいている。

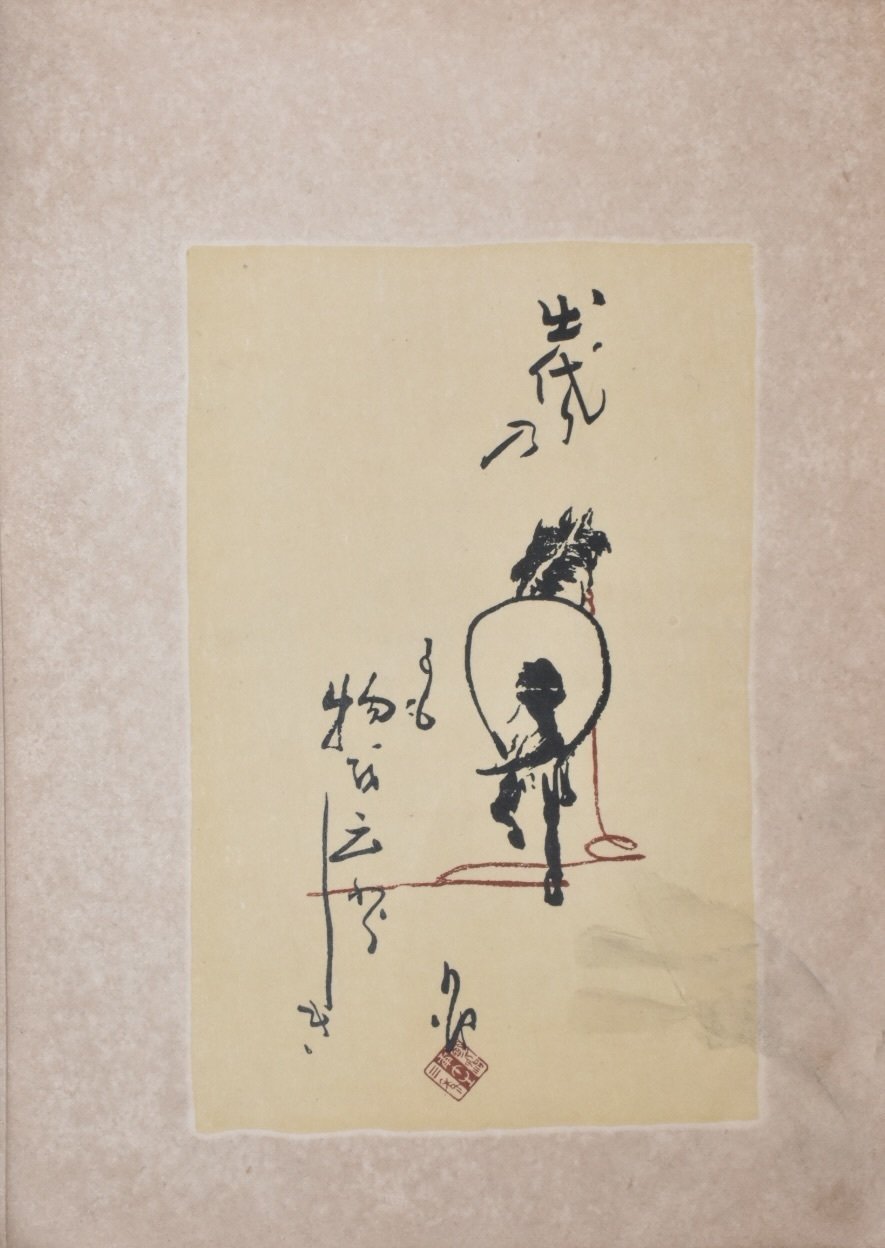

扉 絵は太田三郎か

明治期の書物では、初版刊行以後、重版刊行までに出た紹介、書評等の記事を付録として掲載するという慣行がみられる。

「スケッチ画集評判記」の一部

シリーズ化した書物でも、こうしたことが行われた。わたしが知っている事例では、竹久夢二の二冊目のコマ絵の画集『夢二画集 夏の巻』には、1冊目の『夢二画集 春の巻』の紹介、書評等の記事が掲載されている。その中には、恩地孝四郎が竹久夢二にあてて出したファンレターも含まれていた。

さて、今回、入手した3版の『スケッチ画集 第二輯』には、「スケッチ画集評判記」として、紹介記事が4ページにわたって巻頭に採録されている。

順次紹介していくことにしよう。

*紹介記事の原文にルビ(ふりかな)はないが、読者の便宜を考えて適宜ルビをふっておくことにする。ルビは現代仮名遣いとした。

3 俳句はむずかしい

六月四日東京朝日新聞所載

○スケッチ集(日本葉書会編) 第二輯也 当代の名家数十氏の時折のスケッチ百六十六葉木版あり亜鉛凸版あり何れも清洒たる色刷とせり スケッチの面白味に作家の感興の自然に流露して時代風俗の面影を伝ふる所にあり(価五十五銭、博文館発売)

『東京朝日新聞』の新刊紹介。こうした短文で新刊を紹介する欄があった。

「感興の自然に流露して」とあるが、当時の表現に関するコードとなっていたよく使われる言い方である。

「感興」という言葉は、作者の主観の関与をふくんでいる。ゆえに、客観重視の写生、写実の考え方に対して、主観の関与の問題を提起することになった。

中学世界所載

スケッチ画集(引用者注ー箱囲み) 日本葉書会編輯 春夏秋冬の四季に|別《わ

》けて、 通計三百個のスケツチが面白く、賑やかに排列されてある。すべて木版であるが、中には三度刷の洒落れた彩色を見せたのもある。筆者は、現今諸雑誌の上で屢々見る画家達ばかり。(五十五銭、小石川区久堅町精美堂)

『中学世界』は、明治31年9月創刊の、博文館の中学生向け投稿雑誌。

作品数について、『東京朝日新聞』は166葉とし、『中学世界』は「通計三百個」としている。

数えてみると、166作で、口絵が13作ある。口絵は巻頭と巻中に配されており、色刷りが多い。「通計三百個」はまちがいである。

「すべて木版」とあるが、石版、亜鉛凸版も含まれている。

よく読まずに紹介記事を書くこともあるようだ。

少女世界所載

▲スケッチ集 第二集

この書は、和洋画家の筆になつた趣味あるスケツチを集めたもので、 巻頭には巌谷小波先生の画も飾られてあります。さまざま(引用者注ー「ざま」は「ぐ」の字型の繰り返し記号)の画風を見るにはよい書物です、 定価五十五銭。(精美堂発行)

『少女世界』は明治39年9月に創刊された博文館の少女向け雑誌。

巌谷小波の絵は巻頭口絵の《俳画》という作である。

馬の後ろ姿を描き、その絵を「馬」という文字にあてている。句は「出代りの馬にも物を云ふらしき」である。調べると、雑誌『少年世界』第7巻第8号(明治34年6月)に掲載された「伯林独吟」中の一句である。

江戸中期の俳人吉川五明に「出代りの馬に物言ふ別れかな」という句があり、それを踏まえるか。「出代り」は奉公人が契約の期日をむかえて入れ替わることを示している。五明の句は、出代りの時期が来て奉公人が一緒に働いた馬に別れることになって、元気でいろよなどと馬に声をかけている情景をとらえている。小波の句は、それを踏まえて、奉公人が出代りの時には馬にも声をかけるらしいと応じているのだろうか。俳句の理解はなかなかむずかしい。

六月十五日文章世界所載

○スケッチ画集 現代諸家のスケツチを集めたも(引用者注ー「の」の脱字)で、この書を「明治現代の写生と云ひたい(引用者注ー「」」の脱落)といふ意味のことがはしがきの中に書いてあつた。よく本書の性質を示してゐると思ふ。四六判横綴一六六頁。 定価五十五銭。小石川区久堅町一〇八(精美堂発行)

『文章世界』は、明治39年3月創刊の博文館の文芸総合誌。

「四六判横綴」とあるが、いわゆる横本で、昔の奈良絵本などにも見られる判型である。また、明治の絵入本にも見られる判型でもある。

4 画用紙のおまけがついていた

秀才文壇所載

スケツチ画集 日本葉書会編

もしスケッチと云ふものが無かつたなら我々は如何にして一時代の風俗を知る事が出来やう。文如何に巧みなりとも、其のみでは確と思ひ浮べる事は出来まい。何と云っても絵画である 紀行を画いて其処に 一枚のスケッチを挿む事が出来たらどんな趣を添ゆるだらう。吾人は此書の明治現代の写生と云はうと序文にも云つて居る通り、不折、未醒、三郎、邦助、生巣、栄、晩霞 夢二其他十数氏の当代の大家の縦横に筆を行つた漫画スケッチ水彩画等を収めたもので、濃艶花の如きものあり、 清楚趣を添ふるものあり、皆とりどり(引用者注ー「どり」は「ぐ」の字型の繰り返し記号)に筆者の面目を発揮し、又当代大家の画風を窺ふに足る好画集である。加ふるに彩色刷石版刷の美麗なるもの十数葉添へ本文全部色刷、尚表装は麻クロースの瀟洒なるものなれば机上を飾るにも携帯にも頗る便 巻末十数葉ラフ白紙を添へたるは後学者の為に便をはかるものか 何処迄も親切な好画集である。 (四六形横綴定償金五十五銭日本橋博文館発行)

『秀才文壇』は、明治34年10月創刊の文光堂の文芸投稿誌。

「漫画スケッチ水彩画」とある「漫画」は速筆の絵という意味。後でもふれることにする。「水彩画」といっているのは着色木版のことをさしている。

不折は中村不折(1866−1943)で、洋画家として太平洋画会に属していた。書家としても活躍。『小日本新聞』に描いたのを皮切りに、挿絵作者としても活躍した。

未醒は小杉未醒(1881−1964)。洋画家として太平洋画会に属していた。晩年は放庵と号して水墨画に親しむ。日露戦争時に近時画報社員として従軍し、絵で戦況を伝える。自ら木版漫画と呼んだ独特のタッチのコマ絵を描いた。

三郎は太田三郎(1884−1969)。洋画、日本画を描いたが、一時『ハガキ文学』の編集部に属し、絵はがきやスケッチ画で活躍した。

邦助は橋本邦助(1884−1953)。文展に連続入選する洋画家で、コマ絵作家としても活躍した。

生巣は佐藤生巣(生没年未詳)。『ハガキ文学』で活躍した絵はがき、コマ絵の画家。

栄は岡野栄(1880−1942)で洋画家、光風会の創立メンバー、長く女子学習院の教員をつとめる。明治40年代はコマ絵の作者としても活躍。

晩霞は丸山晩霞(1867-1942)。水彩画家として活躍、コマ絵も描いた。

夢二は竹久夢二(1834−1934)。いうまでもないが、コマ絵界のスターとなった画家。

装幀についての興味深い情報が出ている。表紙は麻のクロース装、すなわち麻布を用いているという。

手に取ってみると、なるほど、薄い紙に麻クロースが貼られて、よい手触り感が出ている。

また、付録として巻末に白のラフ紙(表面にざらつきのある洋紙)が十数葉添えられていたという。このラフ紙は、読者のスケッチ練習用で、この本が絵手本、すなわちスケッチの教科書として使われることを想定していたことを示している。

こういう情報は、紹介記事がないと、なかなかわからないものだ。

5 スミレじゃなく、ヒナゲシだ

青年所載

○スケッチ画集第二輯 日本葉書会編輯

体裁が嬉しいスケツチ帖の型だ。表紙は洒落たクロースで素敵に高襟の物である、其の色のスクロースに菫が一輪咲いて居るのも振つて居る、口絵は俳画巌谷小波、雛祭斎藤松洲、伊豆の海岡野栄、野馬竹内桂舟、秋草梶田半古、新妻佐藤生巣、降るは降るは(引用者注ー後半の「降るは」は「く」の字型の繰り返し記号)斎藤松洲、関所跡小林鐘吉、花売橋本邦助、野崎村太田三郎、辻うら売橋本邦助、上野の金井中村不折、金魚売橋本邦助の諸大家で何れも面白く見られる、夫かと頁をくると春の部、夏の部、秋の部、冬の部 亜鉛凸版に分ちて紙数百六十六枚、之が現代の大家中村不折、 丸山暁霞、三宅克己、岡野栄、橋本邦助、太田三郎、小杉未醒、斎藤松洲、諸氏を初め十数氏が 腕を振はれて居るだから単にスケツチとして見ても好し、習画帖として見ても好い 尚巻尾にスケツチ用紙十数葉附けたのは注意深い事だ (価五十五銭、東京小石川区精美堂発行)

『青年』は、『ハガキ文学』が明治43年9月に改題した後継誌である。どこまで継続したかは不明である。

横綴じの判型がスケッチ帖を模しているとしている。冒頭でも言及したが、似たサイズのスケッチ帖は存在している。

「高襟」は「ハイカラ」と読ませるのであろう。

表紙の図柄を「菫」としているがどうだろうか。「スクロース」は「クロス」の誤植だろうか。

表紙図案拡大図

これはどうみても、ヒナゲシ(poppy)である。

フリー素材の写真を示しておこう。花のみならず、葉の様子も、頭を垂れるつぼみの姿も表紙図案に一致している。

見返しの模様を見てみると、これはスミレの花と葉に見える。

表紙に星が2つ描かれているので、スミレと星が呼応していると見ることができるだろう。

前節であげられていない未紹介の武内桂舟(引用文の「竹内」は誤記)、梶田半古、斎藤松洲、小林鐘吉、三宅克己について簡単に説明しておこう。

武内桂舟(1861−1943)は、尾崎紅葉、巌谷小波の挿絵画家として活躍した。

梶田半古(1870−1917)は、日本美術院で活躍した日本画家で、新聞掲載時の『金色夜叉』の挿絵なども描いた。

斎藤松洲(1870−1934)は、大阪出身で俳画を得意とした。

小林鐘吉(1877−1946)は東京美術学校出身で、白馬会原町洋画研究所で指導にあたった。

三宅克己(1874−1954)は水彩画家として活躍した。三宅については下記記事参照。

この紹介も「習画帖」、すなわち絵の教科書としての役割について指摘している。

6 口絵の紹介

評判記で紹介されている口絵を何点か示しておこう。

口絵は色版を加えた木版が多い。

まず、斎藤松洲の《雛祭》。

添えられているのは小林一茶の「片隅にすゝけ雛も夫婦かな」という句である。雛の絵を「雛」の文字の代わりにしている。

黒に、赤、緑の3版にすぎないが、色があるとはなやかな感じが生まれる。

武内桂舟の《馬》。伝統的な画法である。2版刷り。

橋本邦助の《花売り》。3度刷り。素朴で簡素なタッチが特色。

小林鐘吉の《関所跡》。

小林は風景版画を得意としていた。

略筆の筆の速さが木版に再現されている。

中村不折の《上野金井沢古碑》。

いまの高崎市金井沢にある、神亀3年(726年)に建立された、祖先や父母への菩提のため仏教ヘの入信を表明した碑を描く。

3度刷り。黄色をべったり入れているのではなく、石碑の周辺は色を抜いており工夫がある。

太田三郎の《野崎村のお染》。

これは多色石版である。

奥行き感は木版におとるけれども、髪の部分の重ね刷りなどは工夫されている。

略筆により描かれた軽い線は太田の特徴である。

大坂瓦屋橋の油屋の娘お染と丁稚久松の、宝永5年(1708年)の心中事件をあつかった世話物の浄瑠璃『新版歌祭文』(近松半二作、安永9年初演)の「野崎村の段」の一節が右に添えられている。

「勿体ない事ながら観音様をかこ付て逢に北やら南やら知らぬ在所も厭ひはせぬ」。野崎観音参詣にかこつけて恋しい人に会う、そのように北や南に、知らない土地でもいとわず出かけていく、という意味。

7 応接室に飾ろう

文藝俱楽部所載

▲スケツチ画集▼ 現代丹青界に覇を称する名家の写生画を蒐めたるもの 画手本としても紳士淑女応接室の装飾品としても、上乗なる物なり。(小石川久堅町精美堂発行定価金五十五銭)

「丹青界」は美術界のこと。

この記事も「画手本」の役割に言及している。

驚くのは、「紳士淑女の応接室の装飾品」としても「上乗」と書かれていることだ。推測するに、これは、口絵のページのところを開いて卓上に立てて置いておけば、鑑賞可能な飾りにもなるということをいいたのだろう。実際にそうした事例があったかはわからないが……。

8 コマ絵とスケッチ画、漫画

東京朝日新聞所載

▲スケツチ画集第二集(日本葉書会編纂) 新聞雑誌等に、諸家のスケツチを載すること一代の風をなし、スケツチ画家として聞えたる人も少からず出でたり、此等諸家の手に成れるスケツチを集めて一巻となせるもの、即ち本書なり、孰れも風情とりどりにして、多様多趣なる所に面白味あり口絵として色刷十数葉を掲ぐ、軽快にして瀟酒の趣、なかなか(引用者注ー後半の「なか」は「く」の字型の繰り返し記号)に捨て難し、(定価金五十五銭小石川久堅町百八精美堂発行)

『東京朝日新聞』は2度目の紹介であるが、売れ行きがよく話題にもなったからであろうか。内容は特徴がない記述であるが、新聞雑誌に「スケツチ」が掲載されるのが「一代の風」となったという指摘は重要である。

新聞雑誌に掲載される印刷された絵の一般的な名称は「コマ絵」である。このコマ絵という言葉は当時も使われていたのだろうか。

おもしろい資料を見つけたので紹介しよう。

長瀬宝(1912−1987)は、カット画やスケッチを描いた画家で、新聞挿絵を研究した書物を残している。『新聞の插絵 主として報道絵画の発展について』(私家本、刊行年月不記載)という本が国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている。「コマ絵」の章があり、コマ絵の起源が明治35、6年ごろのことだという指摘について、鏑木清方に質問したという記述が見出せる。

これについて鏑木清方先生に尋ねたところ、「コマ絵はその当時、細絵(コマエ)の意に解釈していました。私の控えには小間画ともあります。小間は小間物、小間使、小間紙と語系を等しくするわけです。私の手控明治三十四年の分からカット、コマ絵の依頼を受けたものを次々に見出しますが、この場合コマ絵がグッと多数です。この時分カットは文章のはじめに装飾的に意匠するもの、コマ絵は小説の挿絵と異なり、画家の自由な取材で四季風物意の趣くままに画くことも許され、或いは本文を扶けて説明の用途の有ったものもあります」とのことであった。

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1905016 (参照 2024-11-16)

鏑木清方(1878−1972)は日本画家であるが、印刷された絵画の領域、すなわち挿絵、口絵、コマ絵、絵はがきなどの領域でも活躍した。

清方の手控えによると、明治34年の依頼からコマ絵が増えていること、「カット」は記事の文頭におかれる装飾的な意匠で、コマ絵は、本文から離れて自由に描くことができ、また本文をたすけるものもあったと語ったというのである。

コマ絵に対して「スケッチ画」という言葉はどのような意味づけがされていたのであろうか。この『スケッチ画集 第二輯』は日本葉書会の編集であり、収録された絵も雑誌『ハガキ文学』からとられたものが多いと推定される。

『ハガキ文学』の巻末に載っている「懸賞募集規定」を見ると、明治38年2月の第2巻第2号では「本誌掲載用カツト図案」というように、「カツト」となっているが、明治38年12月の第2巻第18号では、「スケツチ画稿」となっている。おそらく、明治38年に太田三郎が編集陣に加わり、変更されたものであろう。太田三郎は応募画の選者を終刊までつとめている。

太田自身は、その著『スケツチ画法』(明治39年8月、弘成館)の巻頭で、スケッチは「実物を見、実物に対して其概要を速写した絵」のことだという定義を示している。あくまで、実物に即することが強調されている。

コマ絵の中には、想像的要素をふくむものがあるが、それとは一線を画するということなのだろう。

ただ、収録された絵の中には、想像によって構成されたものもまじっている。たとえば、小杉未醒の《心の鬼》という絵には、手紙を書く女性が頭を抱えており、その上に女性をそそのかす黒い鬼が描かれている。この絵は実物ではなく、心の鬼(悪いことへ誘惑される気持)という概念を描いているのだ。

みづゑ所載

▲スケツチ集(第二輯) 木版及亜鉛版の漫画を集むること百六十余図何れも現代挿画界知名の士の筆に成りしもの漫画研究の好参考書たり消夏の好伴侶たらん

『みづゑ』は、明治38年に水彩画家大下藤次郎によって創刊された美術雑誌。

この紹介で気になるのは「漫画」という語である。もちろんコミックという意味ではない。「漫画」は、気が向くまま即興的に描かれた絵を指している。小杉未醒は、『漫画天地』(明治41年1月、左久良書房)の「序」で、略筆による木版のコマ絵を独自に「木版漫画」と呼んでいる。

最近のコマ絵研究としてよくまとまっているのは、下記書物に収められている西山純子氏の「コマ絵雑考」である。紹介しておきたい。

9 スケッチ画紹介

いくつか、スケッチ画を紹介しておこう。

『ハガキ文学』の常連であった太田三郎、佐藤生巣の作は数が多い。

佐藤生巣《花の香》。

娘が道ばたに咲く花を摘んで髪に飾る。こうした何げない瞬間をとらえるのがうまい。

太田三郎《訪のふ声》。

待ち人が訪ねてきたのか、「あら、どなたでしょう』という感じなのか、来客の声に反応する瞬間。

竹久夢二は、7葉掲載されているが、そのうち2葉を紹介しよう。

まず、《冷風》。

署名のかたちや、背景を密に描いていることから、初期の作品だと思われる。

つぎに《ヴイオリン》。

署名のかたち、背景を抜く省筆のタッチから夢二式のスタイルができていることが見てとれる。

木版は黒白の対比が特徴だと言われているが、中間トーンを出すこともできる。

その事例として、大正昭和期に挿絵画家として活躍する斎藤五百枝(1881−1966)の《河口村月夜の富士》(*目次では《村の河》とあるが、版画内の題にしたがった)をあげておこう。

富士や水面は、中間トーンで表現されている。モノクロの表現に奥行きが感じられる。

10 貸したら返ってこない

少年世界 竹貫佳水君より

▲スケツチ集(第二輯) 春夏秋冬それぞれ(引用者注ー後半の「ぞれ」は「ぐ」の字型の繰り返し記号)の景や情やが当代名家の筆になつたそれを手際好く集めてゐる体裁の好い本である百六十余頁 悉く趣味あるスケツチ少年諸君には手本として恰好の書だと信ずる

竹貫佳水(1875−1922)は博文館の社員で、児童向けの小説も書いている。明治28年創刊の雑誌『少年世界』の編集にあたっていた。

この紹介でも「手本」としての意義が説かれている。

冒険世界記者 河岡潮風君より

熱海に転地して五十余日初め珍らしがつた濤の音も鼻——イヤ耳についてきた。と云つて固くるしい書物は読む気にならない。矢先へ市川三紅氏からスケツチ集の第二輯を寄贈された。数十名の伯の写生を集めたもので、宛然たる現代の縮図だ。千様万態、幾度見てもあかず頗る病床の徒然を慰むるものがあった。そのうちに給仕に罷つた女中が貸してくれと云って持ち去った儘四五日も返さない。催促する と宿の小娘が、敷き写しにして楽しんでゐると云ふ。此一小冊子なかなか(引用者注ー後半の「なか」は「く」の字型の繰り返し記号)の評判で僕は芸術の値を今更の如く感じた。敢て評と云はず ありのまゝを記す事然り。

雑誌『冒険世界』は明治41年に創刊された博文館の文芸雑誌。河岡潮風(1887−1912)は、『冒険世界』の記者であったが、当時熱海で病気療養していた。夭折後、遺文集『五々の春』(明治45年5月、博文館)が刊行された。この本には熱海での療養について記されている。

この紹介で興味深いのは、熱海の宿の女中に『スケッチ画集 第二輯』を貸すともどってこないというエピソードである。「給仕に罷つた」は、給仕にやってきたという意味である。聞くと、「宿の小娘」(宿の主人の子どもか)が「敷き写し」、つまり絵を写して楽しんでいるという。

絵手本として本が機能している実例が示されているのである。また、実物を見て描くとされるスケッチが、「敷き写し」されて学ばれているのはなんだかとても逆説的である。

梶田半古肚中、山内神斧、高木長葉氏より

一スケッチ画集(第二輯) は木版凸版色刷の小美本で有る 内に雑誌で見る諸青年書家の筆に成りし者百六十余図を面白く集めて賑かに編輯されてある 製版印刷装釘も市川三紅七作君の御担任とはなかなか(引用者注ー後半の「なか」は「く」の字型の繰り返し記号)骨の折れる事に御座候。

肚中は腹の中という意味で、梶田半古の門弟であることを示す。山内神斧(1886−1966)は本名、金三郎、画家で編集者でもあり、古書店吾八を開業した。

高木長葉(1887−1937)は画家であるが、大正14年に資生堂の意匠広告部に招かれた。

「木版凸版色刷」とあるのは、木版、亜鉛凸版、多色石版を指していて、印刷を正確に把握している。山内、高木の両名が、挿絵、コマ絵を描いており、印刷について直接ふれていたから、正確に版式を理解しているのだと思う。

『スケッチ画集 第二輯』の「製版印刷装釘」を担当したのが市川三紅七作だとされている。市川については最後にふれることとしたい。

スケッチ書集第二期 日本葉書会編輯

博文館写真製版所図案科 伊藤景助君より

現代画家のオーソリテーの妙手によつて成れるスケツチ画集、さすがは一葉毎に趣味湧き来つて尽くることを知らなかつた、詩は有声の画であつて、画は無声の詩なりとせば、此の一帖は確かに詩集としても見ることが出来る、而かも筆者独特の出色を発揮されてあつて、なほ余す処のないのは同じ道にある人もなほ斯道に入らむとする人の為めにも喜ばれることであらう、なほ画題によつて四季に分つたのは統 一した栄と云はればならぬ、

伊藤景助については、詳細は不明であるが、「博文館写真製版所図案科」の職員であったのだろう。

博文館は印刷を自前でできるように力を入れていた。『スケッチ画集 第二輯』の発行所である精美堂も博文館系列の美術印刷に特化された印刷所であった。

「詩は有声の画であつて、画は無声の詩なり」という一節は、漢籍起源やギリシア起源などといわれ、慣用句としてよく使われている(注1)。

四季の部立てによって絵を分類したことが賞讃されているが、これは歳時記などを踏襲したものかもしれない。

11 市川七作について

スケッチ画集編輯者 市川三紅

諸雑誌及各新聞にて此くも御批評を蒙り候は発行者は申に及ばず編者の身にとりては此の上もなき光栄と存じ候此れ偏へに各雑誌及新聞社又は太平洋画会、白馬会、各日本画会社中諸先輩の御助力の然らしむると深く感謝の至り不堪候。

奥付では、「日本葉書会編纂」とあるが、『スケッチ画集 第二輯』の編集実務の担当者は市川三紅であり、本名は七作であることが前節の紹介記事からわかる。奥付の印刷者の名は市川七作である。

奥付の印刷者名は、通常、印刷所の責任ある立場にあるものの名を記すことが一般的である。その観点から調べると、博文館印刷所で印刷された書籍の奥付に印刷者として市川七作の名が記されている事例を多く見出すことができた。

明治37年12月に火災をおこした博新社印刷工場は、再建されて博文館印刷所と改称したが、『共同印刷90年史』(1987年6月、共同印刷)を見ると、新生の印刷所の職員の一人として市川七作の名を見出すことができる(53ページ)。

また、雑誌『美術』第10巻第2号(昭和10年2月、美術発行所)に掲載された、田澤田軒の「日本美術界分野 太平洋画会(五)」という記事に、「市川七作氏は博文館の印刷部長として長く同館に在つた」と記されている。太平洋画会に属していた市川は、能狂言の分野でも活動しているとも記されている。「印刷部長」とは、市川が博文館印刷所の責任者であることを示しており、それゆえ博文館印刷所で印刷された本の奥付に市川の名が出ているのである。

『スケッチ画集 第二輯』の最後に「亜鉛凸版」の項目(本文では「ペン画部」となっている)が立てられているのは、市川が印刷の専門知識を持っており、木版と亜鉛凸版の感触の違いを具体的に示してみたいと考えたからだろう。

亜鉛凸版は、ジンク凸版、腐蝕凸版とも呼ばれ、線画の複製に適した印刷法である。亜鉛凸版は下記のようなプロセスで作成される。

1 原稿から写真陰板(negative)を作成する。

2 亜鉛板の表面を研磨したものにグリュー(膠)を塗布する。

3 亜鉛板に写真陰板を合わせて固定し、光線にさらす。

4 光線にさらすと、グリューの画線にあたる部分が固化する。

5 亜鉛板を洗うと固化した部分のみが残る。

6 メチルバイオレットという紫の染料をかけて画像を染め、細部を確認する。

7 確認が終われば、亜鉛板をガス火で強く焼き、画像部分ををエナメル化させる。

8 亜鉛板を希硝酸につけると、画像の部分のみが腐蝕されず残る。

石版にしてもこの亜鉛凸版にしても、木版の彫刻の過程が省略できるため、木版に代わって普及していくことになる。

木版でも練達の彫刻師なら、かなりの細線を再現できるが、岡野栄の《カンニング》に見られるクロスハッチングの複雑な線は亜鉛凸版によるほかないだろう。

そうした時代の技術の変化を示すために、市川七作は「亜鉛凸版」の項を設けたのである。

編集サイドが明確に亜鉛凸版であると言明した画像があることは、版面比較の際にたいへん役に立つ。

さて、長くなってしまったが、付録の評判記から『スケッチ画集 第二輯』について紹介してきた。『スケッチ画集 第二輯』という近代の絵入り本に対してさまざまな視線が注がれていたことを実感していただけただろうか。

注

(注1)よく引かれる文献は、河野李由、森川許六共編の俳論書『篇突』(元禄11年)における許六の「惣じて絵のうつらざる人は、風雅の上に欠たる事多し。古人も「詩中の画、ゝ中の詩」共いへり。又、「詩は有声の画」共かけり。許六が芭蕉庵の障子

にゑがく時、師、雪中の南天をこのまれたるは、是画中の詩也と云べし。」という記述である(引用は、『日本俳文学大系10』1970年、集英社、179ページによった)。許六の記述の典拠については、南信一『総釈許六の俳論』(1979年8月、風間書房)によると、黄潜「茗渓風雨詩」に、「君ガ為ニ此ヲ留ム有声ノ画、題シテ扁舟烟雨ノ図ト作ス」とあり、また『九州問答』(二条良基)にも、「詩は有声の絵ともろこしびともいひつるごとく、俳諧の一句も一紙の絵を書出たるがごとし」とあるという(449ページ)。ギリシアについてはシモニデスの言とされることがある(『深田康算全集』第2巻、昭和5年、岩波書店、所収「美の具象性」552ページ)。

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?