画文の人、太田三郎(5) 日本画について

今回は、太田の日本画を集成した『沙夢楼画集』を取り上げる。太田は、洋画とともに、なぜ日本画を学んだのだろう。書き進めるうちに一つの答えが浮かび上がってきた。

わたしには、洋画は展覧会で見る絵というイメージがあるが、日本画のイメージはどういうものだろう。ある時期まで、日本の家庭には掛け物の1本や2本あるのが普通だった。掛け軸、襖絵、扁額、屏風など、日本美術は生活空間に密接に関連していた。太田は日本美術の実用性と装飾性を認めていた。そのことが絵葉書やスケッチ画での活躍につながっていると思う。

太田三郎の肖像写真

さて、『沙夢楼画集』の著者近影(トリミングあり)をまずあげておこう。

太田の写真を見るまで、わたしは、絵の描線から大柄で太り肉の人ではないかと思っていた。それは勝手な思い込みで実際は小柄で少し神経質そうな感じがする。

この本が出た大正5年は、32歳であろう。家庭を持ち、スケッチ画家としても活躍し、文展でも三等賞を得て、新進画家としての地歩を固めた頃である。

『沙夢楼画集』

太田三郎の日本画を集めた『沙夢楼画集』(大正5年)という書物がある。

奧付の発行時期は「大正五年丙辰秋」、発行元は「三郎画会」、編纂者は「名鹽武富」となっている。「非売品」である。

原則として1頁2作ずつ、170点以上の作品がモノクロ図版で紹介されている。風景画、美人画、歴史画などが集成され、各作品には所蔵者名が付記されている。

所蔵者名があるということは、多くの場合、絵が販売されたものだということを示している。発行元の三郎画会は、太田が自分の日本画の展覧会を開催したり、販売したりする組織として立ち上げたものだろう。三郎画会の住所は太田の当時の居住先(東京市外中渋谷三〇九)と同じである。

《沈丁花》という作品(図版トリミングあり)は、椅子にかけた和服の女性を描いている。奥の背景には沈丁花が描かれている。手の指の様子や、スリッパから浮かせた足先に独特の情緒があり、瞳が大きく髪が豊かで均整のとれた女性像が捉えられている。瞳の大きな美人は、竹久夢二のいわゆる〈夢二式美人〉の影響を受けている可能性がある。

しかし、顔の下部がふくよかなのは太田の描く美人の特徴である。大和絵や浮世絵からの流れを感じさせる。

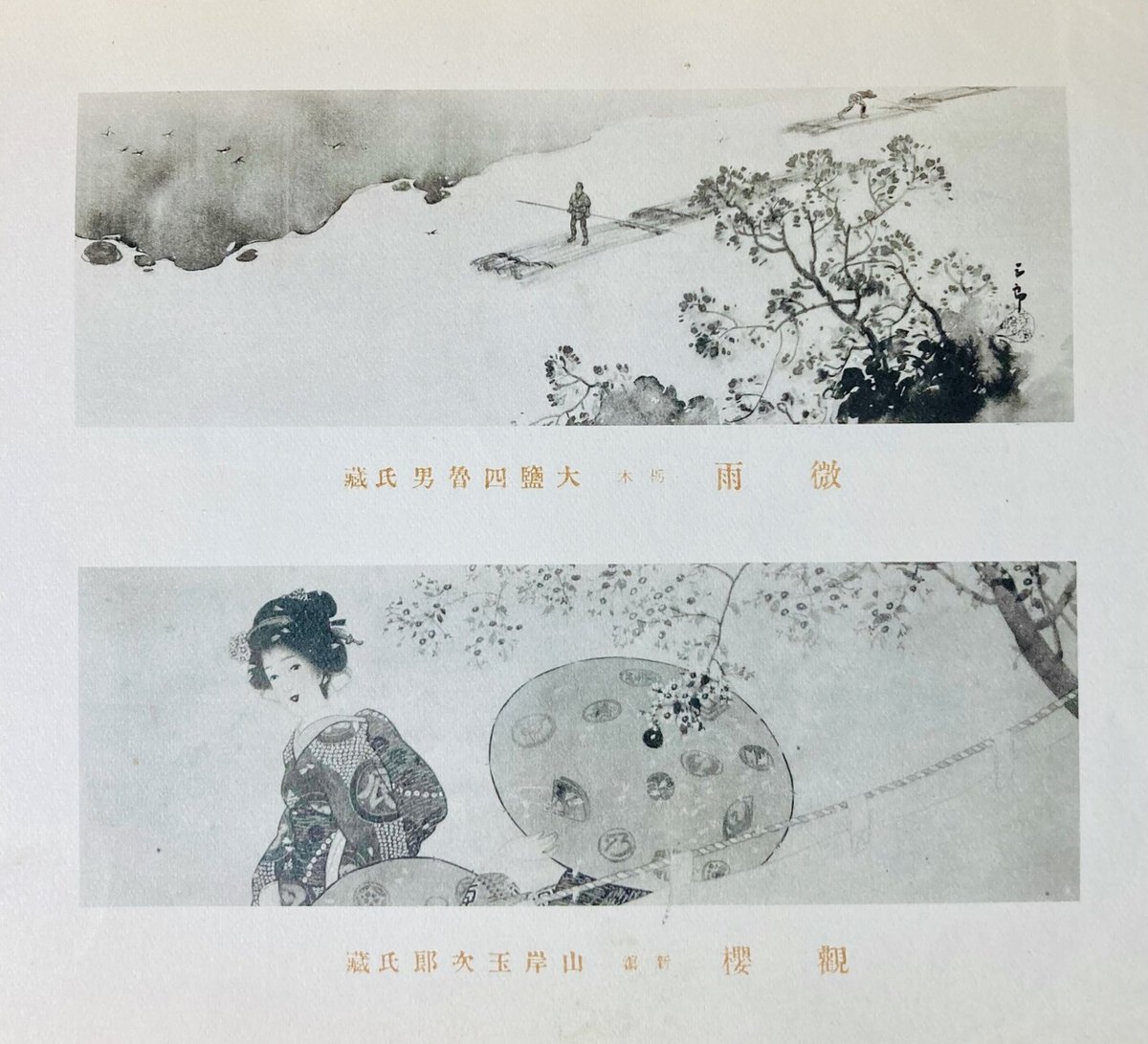

縦長の画面、すなわち掛け物に適した作品がほとんどであるが、横長のものを紹介しておこう。

《微雨》は、渓谷の川を進む筏を描く風景画で、俯瞰する視点から捉えられている。《観桜》は美人画であるが、これも視点を上方に置いて、行き交う人を傘で表現している。

こうした絵は、座敷の床の間に掛け軸として飾られたり、扁額に入れて飾られたりすることを想定して描かれている。

沙夢楼という日本画を描く際の雅号の意味を考えてみよう。「沙」は砂のこと、「夢」は文字通りの意味、「楼」は高い建物のことだ。砂で建てられた夢のような建築という意味でよいだろう。太田は実用的な装飾芸術として自らの日本画を捉えていたようだが、床の間を飾る掛け軸は、描き手にとっては「沙夢楼」であるというちょっとした屈折が雅号に表れているとも考えられる。

太田にとっての日本画とは

太田にとって、日本画と洋画の関係はどのように捉えられていたのだろうか。日本画を集めた『沙夢楼画集』の序文「巻頭に」には次のような記述が見出される。

我等は油絵を描く。 謂ふところの日本画を描く。——以下この所謂日本画を 単に日本画とのみ云ふ事にする。が、 それは煩雑を避けるため、仮りに世間の称呼を以て之に充つるのに過ぎない—— 又水彩画パステル画の類を描く。而も我等は 日本の国民である。 乃ち其描くところのものは総てみな 日本画——本統の意味に於ける日本画に外ならないのである。

太田は、世間で言う洋画と日本画の区別は無意味で、日本の画家が描くものはみんな日本画と言ってよいのだと主張している。

日本画と洋画の区別の歴史的な推移をたどった『〈日本美術〉誕生』(2021年10月10日、ちくま学芸文庫版)で、佐藤道信氏は、太田とほぼ同趣旨の菱田春草の発言(「画界漫言」『絵画叢誌』275、明治43年3月)を引用している。

佐藤氏は、菱田の言う「日本画」とは「日本絵画」を指すと指摘している。「日本絵画」と言う枠組には、西洋的絵画も伝統的絵画も包含されるが、「日本画」は、日本の洋画を排除した枠組である。

「日本画」という概念がどのような経過をたどったかについて、佐藤氏の要約の一部を引用しておこう。

まず江戸時代の和漢と流派が、明治初年の西洋化の中でいったん無機的な素材・技法名に分解されたのち、明治一〇年代なかばからの国粋主義の台頭によって、再び流派名にもどる。そして二〇年前後のナショナリスティックな「日本」意識の形成によって、伝統諸流派も大きなナショナリズムの枠に取りこまれ、そのまま「日本画」として統合されたのであった。

ナショナリズムの理念的な枠組と「日本画」という概念は切り離すことができなかったのである。

実質よりも理念が重視された「日本画」という概念は、定義が一定せず、さまざまな混乱を生み出すことになる。そのことは佐藤氏の『〈日本美術〉誕生』(前出)の「第三章 ジャンルの形成——「日本」をめぐる論争」に詳述されている。

装飾の小天地

太田自身は、「日本画」という概念よりも、自分がさまざまな手法で絵を描くという動機を重視していた。「巻頭に」で、次のように記している。

私は生平、私の感触をトワルの上へペンソウに含ませた油絵具を藉りて表現するのを主として居るのであるが、 また時折 日本の画筆を執って日本の絹や 支那の紙などの上へ絵を作ったりする事も無いではない。 併しそうした場合、 私は単に馴染の浅い顔料や、 其処から生れる偶発的な エッフエやに、 初心らしい好奇の情緒を揺るがされることはあつても、日本画を描くと云ふ行為その事に対しては、何等の異なつた感激をも誘われないのである。

トワルはキャンバスのことで、ペンソウは筆のことである。太田は油彩画を主として描いているが、描く場所の質、筆、顔料が異なるいわゆる日本画を描くこともある。その時、素材の違いや偶然生まれた表現効果に心を刺激されることはあるが、日本画を描くことを特別視することは全くないと、太田は述べているのである。

では、『沙夢楼画集』に集められた日本画が太田にとって持つ意味とはなんだろう。太田の描く日本画は掛け物として生活空間を装飾するという意義があった。

また日本画を売ることは、太田の生計を助けたのである。実用的な装飾として使われる日本画について太田は否定していない。

「巻頭に」には、次のような正直な告白が見出される。

此集の私は旧来の手法の裡に必然的に豊饒に保たれる装飾的の小天地を肯定して、其境地に低徊願望する私である。此集の作品は、彼の“とこのま”に向つて、ごくコンヴエンシヨネルな“かけもの”を将るべき役目に当るそれである。

「装飾の小天地」、すなわち、手慣れた美人画や風景画を、旧来の手法で表現してみせる熟練の技巧が披露されていて、それは、伝習的な床の間の掛け物にふさわしいのだと語っている。

美術館で鑑賞される絵画には、新規性と芸術への忠誠が必要とされるなら、床の間の掛け物には、それを飾る人を喜ばせるサービスが必要である。そのサービスは自足した「小天地」に閉じこもっていて、純粋なアートにはおくれをとるのだろうか。

いやいやむしろ、洋画とともに移入された、生活から分離された芸術の至上視こそが、生活の中で意義を持つ装飾美術の意味を見えなくしたのではないかと問うてみてもよいのではないだろうか。

太田は日本画の訓練は寺崎広業から受けたとされるが、日本画家たちは装飾芸術に参加することにもともと抵抗がなかった。寺崎は、絵葉書作家としても活躍している。

おそらく、太田が雑誌『ハガキ文学』や絵葉書作成に関わることになったのは、寺崎の存在が大きかったのではないかと思われる。

父、太田仙草

太田三郎にとって寺崎以上に重要な存在は父、太田仙草であった。

《UAG美術家研究所》というブログの「尾張の復古大和絵派、森高雅の門人たち」(2021年7月10日)という記事に、太田三郎の父、太田仙草についての記述がある。

太田仙草についての記述を引用する。

太田仙草

天保9年春日井郡下小田井村生まれ。青物問屋を営む。太田三郎の父。森高雅に土佐派を学んだ。日比野白圭、木村金秋、鬼頭道恭らと愛知同好会を組織して中京画壇で活躍した。明治24年、54歳で死去した。

仙草が亡くなった明治24年、三郎は7歳であった。その年齢では父の画業について理解することは難しかっただろう。

仙草についてもう少し詳しい情報がないか、試しに次世代デジタルライブラリーで検索すると、重要な文献がピンポイントでヒットした。

『西春日井郡誌』(愛知県西春日井郡 編、愛知県西春日井郡発行、大正12年)という地域史の書物に、太田仙草についての記述が見出されたのである。引用しておこう(533頁)。

太田仙草は西枇杷島町大字下小田井字問屋町の人、靑物問屋を業とす。森高雅に就きて土佐派の画を学び、日比野白圭、木村金秋、鬼頭道恭等其同友たり。退隠後骨董を娯しみ、傍ら揮毫を為す。同町中島に草庵を結び、風月を友とす。太田三郎は其子なり。

仙草は家業を傾けたが、趣味の人として晩年を送ったことが知られる。7歳の大田三郎は、父の心に去来した思いを知る由もなかっただろうが、遺された絵や書は成長した三郎にとって、進路を定めるにあたって大きな影響を与えたであろう。

家産を傾けた父には、趣味に生きる人としてのもう一つの顔があった。

子の三郎は、専業画家として自立することを目指した。それは父を超えることであった。しかし〈趣味〉の領域を拒むこともなかったのである。

『沙夢楼画集』の序文「巻頭に」の終わりには、次のような一節がある。

此集は私にとつては、かなりに鋭いペーヌを以て味覚に迫るアメールの一種であり、同時にまた、間食の軽い水菓子 などが舌端に残して行つたほのかな懐しみ、とでも云ひ得るきわのものでもあらう。

「ぺーヌ」はフランス語で peine、悲哀という意味。アメールはamerで苦味という意味。この頃、太田は洋行に備えてフランス語を学んでいた。

悲哀と苦さとともに、「ほのかな懐かしみ」が感じられるという『沙夢楼画集』の絵画。この「懐かしみ」は、太田の父が青物問屋の主人でありながら、土佐派の絵師として趣味に生きた世界につながるものであろう。

悲哀と苦さは、洋画家として自立しつつあった太田が、掛け物の絵とかかわることに由来するのであろう。

太田は「きわのもの」を排除しない。そのことは、ナショナリズムの理念に塗り固められてしまった「日本画」が、実際は生活空間につながった実用美術として存在していたことをわたしたちに明確に理解させてくれるのである。

*次回は「絵葉書」「ハガキ文学」を取り上げます。おそらく長くなるので、何回かに分載予定。

*追加情報

油彩画《カツフエの女》がカフェ・プランタンを描いたものであるという太田三郎の証言を見つけたので、ブログで紹介した。