雑誌『文庫』と一條成美 (上)

1 雑誌『文庫』と一條成美

雑誌『文庫』の明治34年の号を何冊か手に入れた。

明治34年は、1901年。いまから122年も前の発行である。虫食いはあるが、わりあいよい状態で保存されている。

一條成美は、『文庫』に挿絵を寄稿している。

過去記事《一條成美の写真》では、『文庫』の記者、選者と投稿読者の集いである松風会を紹介した。集合写真には挿絵を寄稿している一條や、編集部の記者、各欄の選者をつとめた文学者とともに、多くの無名の投稿読者たちが写っている。

『日本大百科全書』(1994年1月、小学館)から、大屋幸世による『文庫』の解説を引いておこう。

投書文芸雑誌。1895年(明治28)8月~1910年8月。通巻244冊。『少年文集』の後身。発行は初め少年園、のち内外出版協会。記者として河井酔茗 、小島烏水 、千葉江東 らが在社。青少年のための詩歌、俳句、漢詩、小説などの投書を中心とした雑誌。とくに詩に特色をもち、酔茗、横瀬夜雨 、伊良子清白 らの質朴な詩風が、文庫派と称されるに至った。ほかに烏水の文芸評論、山水紀行も特記される。寄稿家としては窪田空穂 、平井晩村 、三木露風 、北原白秋ら数多い。最晩期は俳句雑誌に変貌 した。

明治34年頃は、第1次『明星』や『新声』など競争誌も多く、『文庫』に勢いがあった時期である。

一條は『明星』の表紙画や挿絵で活躍し、与謝野鉄幹との摩擦から、『新声』に移動するが、図版の少ない『文庫』でも清新な画風を披露している。

2 「文星髙照」とは

入手した『文庫』から、一條の口絵を掲載している2冊を紹介しよう。

まず、書影をご覧いただこう。

左『文庫』第18巻第3号、定期増刊、明治34年9月1日、内外出版協会

誌名の『文庫』は、書物を入れておく蔵、ふみくらを指している。

判型は四六倍判、すなわち、四六判の倍のサイズということで、ほぼ、B5判に近い。第一次『明星』も同じ判型であるが、実際比較してみると、『明星』のほうが少し大きい。

ステープラーの2ヶ所どめであるが、120余年前ということで錆が出て劣化している。

表紙画の作者は未詳、風変わりな絵柄である。これについては調べているといろいろわかってきた。

左に「文星髙照」とあって、『文庫』のキャッチフレーズとして使われている。辞書を引くと、「文星」は北斗七星の北斗星以外の6つの星をさし、「文昌星」とも呼ばれるとある。「文昌星」を調べていくと、故事、伝承がいろいろあることがわかる。

大槻文彦の『大言海』第4巻(昭和7年10月、冨山房)の「文昌星」の項には次のような記述がある。

花徑樵話、二帙、六「文昌星、坊間ノ売本ノ帙標題ヲ題セシ右肩ナドニ、押印スル文昌星ト云物アリ、一鬼形ノ飛龍ノ如キ物二駕シ、隻手ニ升ヲ挈ゲタル形ナリ(或ハ硯ヲ挈ゲタルモノアリトイヘリ)、或ハ頭上二三連星ヲ画クアリ、或ハ文昌星ノ三字ノミ篆書刻セルアリ、各朱ヲ以テ押印シテ文飾トナス

『花徑樵話』とは、江戸後期の仙台の学者、大屋士由が著した書物である。

引用部分をわかりやすく言い直してみる。

世間の本屋では販売する本を収めた帙(書物を保護するおおい)の書名を記した右肩に「文昌星」という印を押すことがある。それは、鬼のような人物が飛龍のようなものに乗って、片手に「升」をひっさげ(硯を持っている場合もある)、その頭上に3連星を描いたり、「文昌星」の3字のみを「篆書」(秦以前の古い書体)の刻印にして押したりする図柄である。

大屋士由『花徑樵話』の説明は、『文庫』表紙画の図柄に一致している。頭上ではないが、左に3連星も描かれている。

さて、『大言海』の説明では、なぜ『文庫』の表紙画に「文昌星」の絵柄が使われているのかがわかりにくい。

じつは、『古事類苑』第2冊(昭和3年2月10日、吉川弘文館)の「天部 一」に「文昌星」が立項されていて、そこには『大言海』では省略されている『花徑樵話』の続きの部分も引用されている。続きの一節は次のようなものである。

或ハ云、此星ハ書籍ヲ守護スル職タリ、故ニ紙魚ヲ避ク又此図ハ鬼形ノ左手ニ、斗升ヲ高ク挈ゲタルハ魁ノ字ニカタドレルナリ、魁ハサキガケト訓ズル字ニテ此書ノ疾速ニ売レテ利ヲ得ン為ノ祝賀ナリト

文昌星は書籍の守護者であり、また、鬼のような物が升を持っているのは、「魁」の文字を画像化したものであり、本が素早く売れていくようにとの祝意が込められているという。

おそらく、書物を守る役目を持つという文昌星は、『文庫』、すなわち書物の蔵という誌名にふさわしいと考えられて、その画像化されたものが表紙画になっている。

「文星髙照」とは、書物の守護者の文昌星が高く輝くということであるが、文芸、文学の振興という意味もまた暗示的に含んでいるだろう。

ところで、表紙画に見られる東洋的教養とは、まったく異質なものを誌面に持ち込んでいるのが一條成美の絵である。

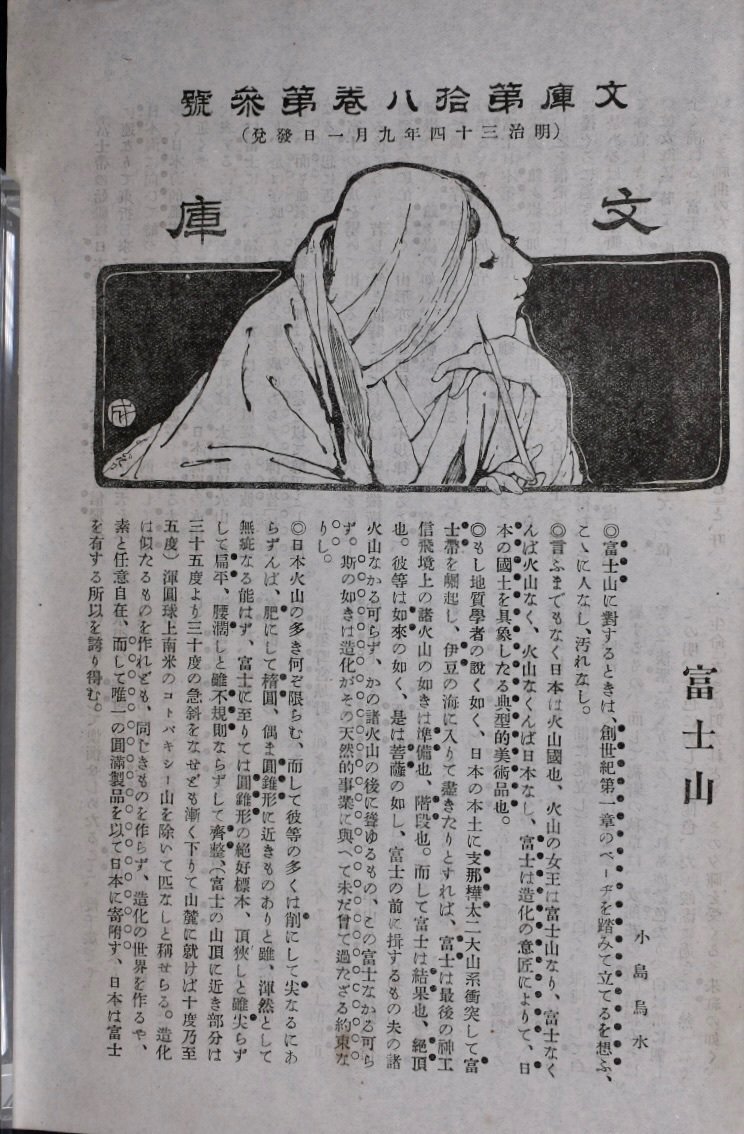

3 何、書こうかな?

わたしが、復刻版『文庫』を調べていたとき、感心したのが、一條が描いているプレート画であった。

目次が終わって、中扉に1ページとらずに、半ページにして、下段では小島烏水の巻頭随筆が始まる。

上部では、誌名、発行日、巻号数などとともに、筆を持って、何を書こうか考えている平安朝の女性が描かれている。

「何、書こうかな?」と思案している清少納言に見立ててもよいだろう。

衣装や顔は平安朝だが、女性のポーズはモダンである。

筆の端に右手の親指をあて、筆を立てて持つ様子。

左手を軽く開いてあごにあてて思案している手の表情。

まるで、平安朝の女性が、明治の女学生に融合したようなモダンな感覚があふれている。

発想のソースがあるのだろうかと考えて、筆と、あごにあてた手から、アルフォンス・ミュシャのサロン・デ・サン(「百選展」という意味で、パリで開かれたポスターや版画の展覧会)の1897年のポスターを思い出した。

ミュシャ自身の作品が展示された展覧会で、欧州にミュシャの名が広く知られるきっかけとなった。

英語版ウィキペディアの図版にリンクを貼っておこう。

このポスターの模写が、初期『明星』のプレート画として使われている。

『明星』7号(明治33年10月12日、東京新詩社)の「一筆啓上」欄を紹介しておこう。

これは、一條が模写した可能性がある。

*トリミングあり

筆とあごにあてた手という2つの要素が一致するが、画像の角度やテイストは異なっている。

先に挙げたプレート画は次のページの活字が裏写りしているので、黒い紙をはさんでもう一度撮影してみた。

*裏写り削減バージョン

ほんの少し、裏写りが減少した。

ミュシャ風の太い輪郭線を用いたのは、藤島武二の『明星』における挿絵であった。藤島と交代するように、一條は『明星』を去って行ったが、『明星』では、銅版画を思わせる細い線の木版の挿絵を提供していた。

『新声』『文庫』では、細線だけではなく、太い線も使うようになっている。プレート画では、女性のいちばん外郭の線が太くなっている。

黒の方形は絵が装飾デザインであることを示している。

女性が枠外に顔を出し、下の枠に指をかけているのは、ストーリーマンガにおけるコマ枠が絵の一部として扱われる場合を連想させる。

こうした装飾枠は、たとえば、島崎藤村の『若菜集』(明治30年8月、春陽堂)の中村不折の挿絵に多用されている。

細線の妙は、女性の襟あたりの影、着物のしわによく現れている。

睫毛の表現などは、ただ単なる写実というわけではなく、印刷によってどうすれば効果が出るかという工夫を感じさせる。

プレート画の左下部に、「成」のサインと、その下の着物の一部に小さく「よしだ刀」という文字が見出せる。 「成」はもちろん「成美」の作であることを示すが、「よしだ刀」は何のことだろう。 おそらく、「吉田」という彫刻師(当時は木版を彫ることを彫刻と呼んだ)の彫りによる版画であるということを示している。 (下)編では、彫刻師と、『文庫』の口絵がある単行本の口絵からの転用であることについてふれることとしたい。

【編集履歴】2023/11/12

訂正 「『文庫』の口絵、その単行本口絵への転用についてふれることとしたい。」→「『文庫』の口絵がある単行本の口絵からの転用であることについてふれることとしたい。」

付加 (下)のリンクを付加した。

*ご一読くださりありがとうございました。