数学教師のための「気持ちが楽になる授業のつくり方」~ ICT活用の考え方・見極め方 ~ / 2024.10.26(土)講座参加レポート

こんにちは!

G-Apps.jp 公式 note 担当の伊藤です!

本日は、2024年 10月 26日(土)に開催された「数学教師のための『気持ちが楽になる授業のつくり方』~ ICT活用の考え方・見極め方 ~」の講座参加レポートをお届けします!

講師は、近畿大学附属広島高等学校 教務部長(数学)の鳥生 浩紀(とりう ひろき)先生です。Google for Education 認定トレーナー , GEG Hiroshima City リーダー, GEG Japan Mentor (中四国)2023,2024 , Google for Education AI+Edu Fellowship など、Google 関連の資格を多数保有する、まさにICT活用推進の第一人者です。

そんな鳥生先生による、ICT活用に悩む先生方に向けて、豊富な実践例を交えながら、数学の授業をより楽しく、生徒を巻き込むためのヒントを解説された講座です!

なぜICT活用に悩むのか? その根本的な理由

GIGAスクール構想が進む中で、個人端末の導入やリモート授業の浸透が加速し、いろんな授業でも「ICTを使わなきゃ」という声が増えていますよね。

一方、我々教師には「そもそも数学とICTって本当に相性がいいの?」とか、「ICTを使うといいの?」という疑問が常につきまといます。

鳥生先生によると、まずは次のように整理して考えると良いのではということでした。

前者なら使う必要はないし、授業によって、後者の要素があるなら、使えばいいのではということです。

全てにおいて活用することを前提とするのではなく、しっかりと教育効果を考えて整理すると、スッキリしますね!

また、教員側としても、

上記のように、"変化が期待できる" のではあれば、使わない手はないですよね!

ポイントは "「なぜ_を教えるのか」という原点に立ち返ること" かなと感じました。

生徒が「なぜ学ぶか」「どう学ぶか」を自分で考え、答えを導き出す“面白さ”を体感するところにあると思います。

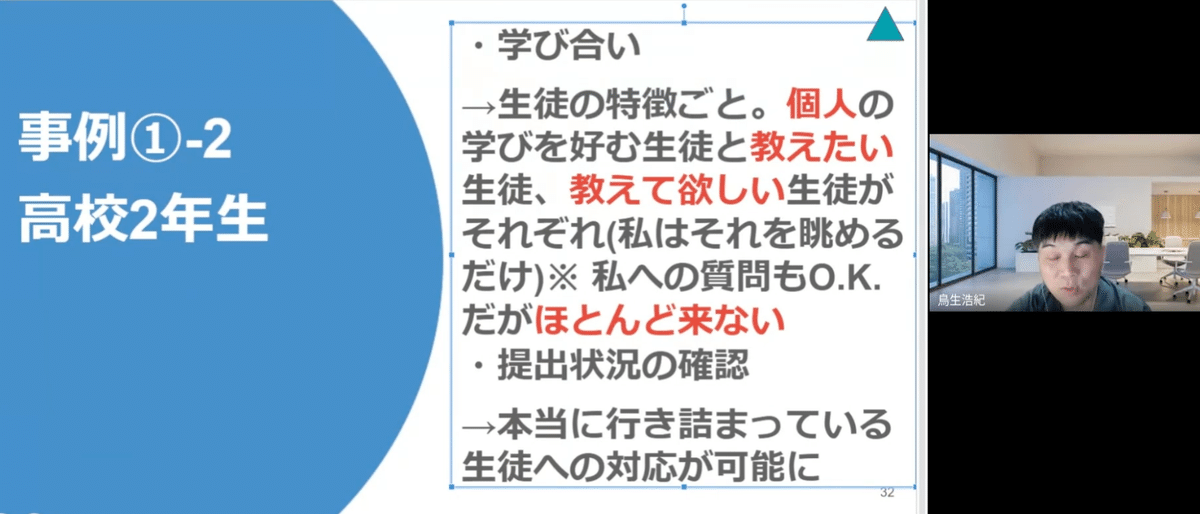

講座では、数学教師の鳥生先生が実際に行ってきた取り組み事例がいくつか紹介されました。

教師主導をやめてみた

授業冒頭にミニレクチャーを行い、それ以降は生徒が演習や確認テストを自主的に進めるスタイルへ変更。

分からない部分は YouTube などの解説動画を使い、グループ学習や質問タイムで深める。

定期テストの平均点は従来とほぼ変わらなかったが、生徒の「学ぶ時間」が増え、教師は個別フォローに専念できた。

個人端末でゲーム感覚のクイズ大会

Kahoot! を使ってクイズ形式の演習を実施。

問題数を適度に区切って Google Classroom に投稿し、自主学習を促す仕組みに。

先生が「教え込む」ことを減らしたにもかかわらず、定期考査の正答率が上がり、生徒のモチベーションも向上。

Google スライド を活用したシェアタイム

生徒同士で1つのスライドを共有し、解答や考え方をそれぞれ書き込む。

「他の生徒の解法をリアルタイムで見られる」「個別フォローしやすい」一方で、「全スライドが見えてしまう」という危険性もあるため、事前のルールづくりが大事。

いずれの例でも、“教師がすべてをやってあげる”のではなく、“生徒が学習プロセスを主体的にコントロールする”仕掛けが重要になっていると感じました。

つまり、ICTを使うのはあくまでも「生徒に数学の本質的な楽しさ・学ぶ意義を伝える」ための手段で、使えば何でもうまくいくわけではなく、授業デザインと結びついて初めて効果を発揮することを改めて学ことができました。

ICT活用の効果を最大限に引き出すための考え方

講座で印象的だったのは、「アナログ VS デジタル」の二項対立をやめようという視点でした。

ICTを使ったからといって、必ずしも画期的な効果が出るとは限りませんし、従来型のアナログ授業が絶対に良いわけでもありません。

要は、"どちらを選ぶか"ではなく、次のような問いを自問することが重要ということを感じました。

この単元・この内容で生徒の学びが最も深まるのはどんな方法か?

教師にとって負担が少なく、生徒にとって“主体的に学べる仕掛け”があるか?

反復練習や経験など、数学学習に欠かせない要素をきちんと押さえられているか?

実際、ある先生は「パターン演習や定着を図るときはアナログ中心、複雑な図形やデータ分析ではICTを駆使」というふうに場面ごとに使い分けをしているそうです。

そこに“生徒自身の学びの選択肢を広げる”発想を加えると、より効果的な活用ができそうだなと感じました。

分類のヒントを解説されている様子はこちらからご覧いただけます。

事例紹介

GeoGebra の活用

次の具体例も、ICT活用による視覚化のメリットを活かした活用でした。常にそれを使うことで、どのような効果があるのかを意識するだけで、活用のハードルは下がるのではないかと感じます。

この関数のグラフも、紙の上だけよりも理解がしやすくなっているのかもしれませんね!

授業後の理解内容の確認

現在は、Google Classroom の演習セットを活用されているようですが、Google フォーム のような機能を使えば授業の理解度を確認、集計することは容易になりますね!

どの使い方も、その冒頭で整理された"根本的な理由"を意識されていることがよくわかりました。

その他にも数学ならではの面白い授業例が紹介されていますので、ぜひご覧ください!

活用事例の紹介はこちらからご覧いただけます。

まとめ

今回の講座を通じて、「数学とICTは必ずしも相性が悪くない」という希望を持つことができました。

アナログ VS デジタル の二項対立をやめ、授業デザインの選択肢を広げる

生徒の学びの意義や目的を明確化し、ネガティブな印象を与えない

教師主導を減らし、生徒が手を動かす・試行錯誤する余地を増やす

その上で、ICTが補える部分(図形の動的表示、クイズ感覚の演習、共同編集など)を取り入れ、授業をバージョンアップしていく

こうしたプロセスを踏むことで、“気持ちが楽になる授業”が実現し、生徒の学びにも好影響をもたらすのではないでしょうか!

私自身も、「ICTを活かせる場面はどこか?」「従来のやり方で十分な場面はどこか?」を改めて整理してみようと思います。

みなさんも、まずは小さなチャレンジから始めて、「教え方」をバージョンアップしてみませんか?

さらに詳しい内容や活用事例は、教員限定の Facebook グループで公開していますので、ぜひ G-Apps.jp Community ~ 教育現場での Google for Education 活用コミュニティ~ にご参加ください!