「かしこさの階段」取り扱い説明書

【追記】

「かしこさの階段」の実践についてまとめた書籍が

出版されました。タイトルは

マイナスからの学級経営

〜気になる子も引き上げる「かしこさの階段」〜

です。こちらの説明書よりもより詳しく解説しております。

そちらもぜひお読みください。

「この図なんか好きになれない」

以前、ある会である人に言われた言葉です。

左に行けば行くほどかしこくない

右に行けば行くほどかしこい

そのような考え方に違和感があるという意見でした。

その方のいうことはもっともだと思います。

そのように捉えてしますと、この表は子どもの成長を阻害するものになってしまうでしょう。たとえば、この表を使いながら、子どもにこんな言葉をかけたらどうなるでしょうか?

先生:おい。✖️男!お前は今、となりの席の子のじゃまをしていたな!

この「かしこさの階段」見てみろ!お前は下の方にいるな!全然だめだ!

○子を見てみろ!1人で一生懸命やってるぞ!○子はもう「できる」の階段

にいる。○子はかしこいな!それに比べてお前はなんてダメなやつなんだ!

✖️男くんの、くもった表情が浮かんできますね。

左に行けば行くほどかしこくない

右に行けば行くほどかしこい

このように捉えてしまうからこのような使い方をしてしまうのです。

このような使い方をした時、かしこさの階段は本来の力を失っていきます。

では、「かしこさの階段」どのような使い方をすればよいのでしょうか?

この章では「かしこさの階段」を使う際にどのような言葉かけをしていけばいいのかについて詳しく説明していきたいと思います。

1 頭がいい子はかしこい子?

新年度、子ども達に出会って「かしこさ」の話をする時、一番初めに子どもたちと一緒に考えることがあります。それは

「かしこさ」と「頭の良さ」の違いについてです。

「学校はかしこくなるためにくるところだよ」

と子どもに話した時、クラスの中にこのようにいう子がいます。

「えー。じゃあぼくはムリだな。だって勉強苦手だもん…」

このように言う子は素直ですね。

このような子どもたちとどのように対話して「かしこさ」の考え方を伝えていけばいいのでしょうか?

子どもたちと話している場面を思い出しながら書いてみたいと思います。

古T:

みんな。学校って「かしこくなるため」に来るんだよね。

今日はもう少しふみこんでみようか?

「かしこい」っていう言葉を深く考えてみよう。

わかりやすくテストのことを例に出してみようか。

みんな。「テストでいつも100点取れる人」ってかしこいかな??

子どもたち:

「すごいよね!」

「かしこいと思う!」

古T:

なるほど。つまりこういうことだね!

じゃあさ。

テストで0点を取る人ってかしこいと思う?

子どもたち:

「かしこくなーい」

「0点はまずいよねー」

古T:

なるほど。なるほど。

つまりみんなの考えはこうだね。

古T:

じゃあさ。もう少し考えてみようか。

もしもね。この右の「100点をとっている人」が

「えっ?お前50点なの??めちゃくちゃバカじゃない?」

なんて人のことをバカにしたとするよね。

この100点を取った人って「かしこい」かな?

子どもたち:

「えー。そういう人はいやだなぁ」

「そんな人はかしこくないよね」

古T:

そうなんだ。じゃあさ。

さっきみんなが「かしこくない」って言った0点を取った人いるよね。

その人が

次こそは少しでも出来るようになりたい!

みんなちょっと教えてもらえないかな?

って本気で学んでいたら、その人は「かしこい」?「かしこくない」?

子どもたち:

「そういう人はかしこいと思うな」

「うんうん」

古T:

あれ??

さっきみんなは

「100点の人はかしこい!」「0点の人はかしこくない!」

って言ってたよね?それってどうなの?

古T:

でもみんなの話によると

「100点を取ってもかしこくない人がいる」し「0点でもかしこい人がいる」

っていうことになるよね?

そう考えるとさ。

「かしこい」ってテストの点数がいい(頭がいい)

っていうことなのかな

子どもたち:

「かしこさに点数は関係ないんだね」

「頭がいいっていうことだけが大事じゃないんだなぁ」

古T:

うんうん。そういうこと。

つまりこういうことだね。

「僕はかしこくない」「私はかしこくなれない」

何ていう人がたまにいるけどさ。

それって

「勉強が得意か・苦手か」

「点数が取れるか・取れないか」

ということに縛られてるんじゃないかな。

大切なのは点数じゃないよ。

今の自分より少しでもかしこくなろうとすること。

それが大切なんだよね。

2 人は「安心感」の中で成長する

問題行動をする

やる気がない

そんなかしこさの階段の「ホップ期」にいる子ども達。

彼らに足りないものは「自信」です。

「ホップ期」にいる子どもたちは、基本的に他の子どもたちと同じ歩調で何かに取り組むことが苦手です。

「僕はみんなと違う…」

「なぜ私は同じようにできないんだろう?」」

そんな風に感じる日々の中で、子どもたちの自信は削ぎ落とされていくのです。

先ほどの「✖️男くんと先生」の会話のように、

「右へ行くほどかしこい」「左やりに行くほどかしこくない」

と考えてしまうと子どもたちを「右に→右に→」押し上げていくことにとらわれてしまいます。

しかし、本当にそれで子ども達は安心して学び続けられるでしょうか??

右へ右へと押し上げていく中で、必ずこぼれ落ちる子がいます。

その子達は次第に自信を失い、自らの足で階段の左の方へ降りてしまいます。

大切なのは

「子どもたちは1人1人、得意なことも苦手なことも違う」

ということをしっかりと理解することです。

それはつまり

「1人1人のかしこさの階段のスタートラインが違う」

ということてす。

「逃げ出す」の階段がスタートラインの子もいます。

「やろうとしない」の階段がスタートの子もいるでしょう。

またはすでに「できる」の階段からスタートしている子もいるかもしれません。

スタートラインの右の子が「かしこい」ということではありません。

今いる場所から一歩を踏み出すことが「かしこい」ということなのです。

この「かしこさの階段」は

「お前はかしこい」「お前はかしこくない」

と先生が子どもたちをジャッジするためのものではありません。

確かにこのように誰かにジャッジされることで伸びる子もいます。

しかし

「ホップ期(逃げ出す・いやがることをする・じゃまをする・やろうとしない)」の階段にいる子はジャッジされ続けてきた中で自信を失ってきたのです。

そのような子に大切なのは「階段の上に登りつめること」ではありません。

今いる場所から一歩踏み出すこと。

その一歩の中に「かしこさ」があると感じさせてあげることです。

うまくいっても、いかなくても踏み出す一歩に「かしこさ」がある。

そんな風に伝え続け、

挑戦することへの「安心感」を胸に刻んであげることが大切なのです。

3 子どもを成長させる「3つの言葉」

この「かしこさの階段」の使い方のポイント。

それは「子どもたちにメタ認知をさせる」ことです。

誰かに「お前はこの段階だ」と決められる環境で人は成長しません。

「わたしは今ここにいる」と自分自身で自分のいる段階が感じられた時、人は成長し始めます。自分自身を外側から見つめる。これを促していけるようにこの「かしこさの階段」を活用していくことが大切です。

ではこの「かしこさの階段」を実際に使っていく上で、子どもたちにどのような声かけをしていけばよいのでしょうか?

「かしこさの階段」を使う時、私が子どもたちに問いかける言葉は3つだけです

その言葉とは

① 今どこにいるの?

② どこに行きたいの?

③ じゃあどうする?

の3つです。

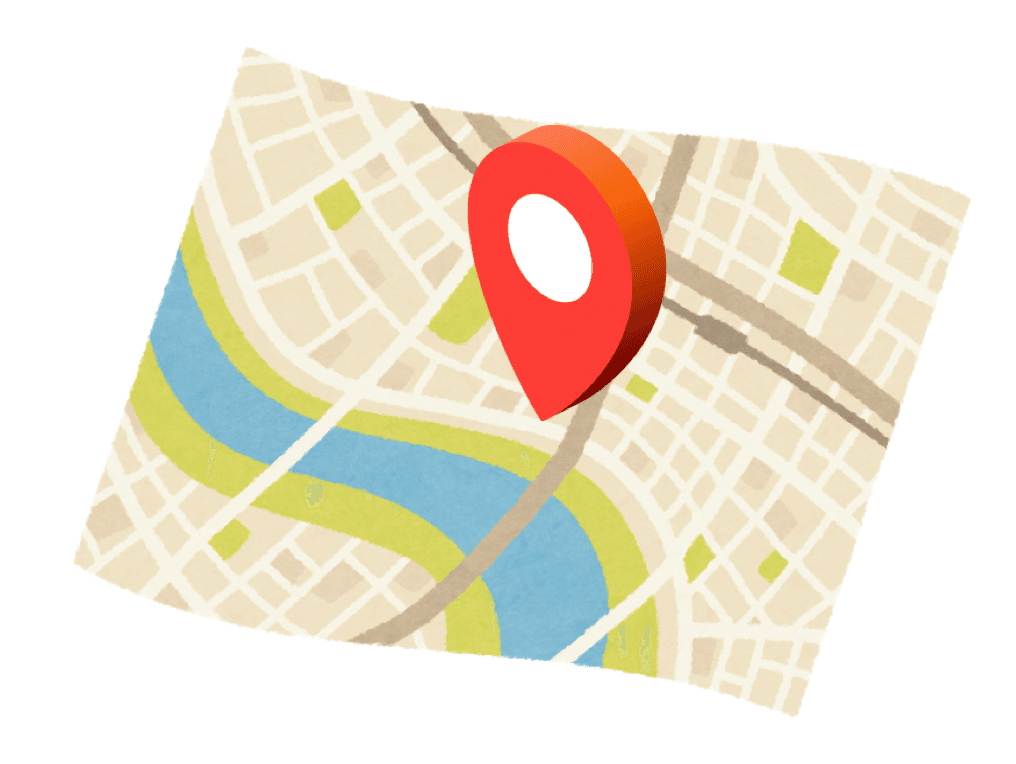

この3つの言葉がなぜ大切なのか?

「地図アプリ」の例をあげて説明していきたいと思います。

(1) いまどこにいるの?

「地図アプリ」を起動すると一番初めに表示されるものは何でしょうか?

そうです。もちろん現在地ですね。

子ども達が成長していくために大切なこと。

それはまず自分の現在地を知るということです。

森の中で道に迷った時、人はパニックに陥ります。

それは「今自分がどこにいるのかがわからない」からでしょう。

もしも自分が今どこにいるのかが分かっているならば、人はパニックには陥りません。現在地がわかっていればどの方向に進んでいけばいいのかわかるからです。

現在地がわかるだけで人は安心できるものなのです。

それは子ども達も同じです。

問題行動を起こす(ホップ期)子ども達は皆混乱をしています。

自分が今どういう状態なのかが分からないからパニックを起こしているのです。

そのような子ども達に現在地を示す言葉。それが

「今どこにいるの?」

という言葉なのです。

この言葉で子ども達は「自分の外側」から自分を見つめ始めます。

それができたとき子どもたちはようやく成長のスタートラインに立つのです。

(2) どこに行きたいの?

道に迷ったあなたが「地図アプリ」を開きました。

アプリが起動した後、あなたがすることは何でしょうか?

そうです。

あなたは「どこに行きたいのか」目的地を入力するでしょう。

森の中で道に迷った時、たとえ今いる場所(現在地)がわかっていたとしても、どこに行きたいのか(目的地)が分からなければ先へ進むことはできません。

子ども達も同じです。たとえ自分の「現在地」が分かっていても、

「自分がどんな風になりたいのか?」

「どんな学びをしたいのか?」

「どんな時間を過ごしたいのか?」

という学ぶ「目的地」がはっきりしていなければ前へ進むことはできません。

「どこへ行きたいの?」

という言葉はこの「目的地」を子ども達に考えさせるための言葉なのです。

今、自分はどこにいて、どこへ行きたいのか?

これを明確に考えるということが子どもたちが成長する上で大切なことです。

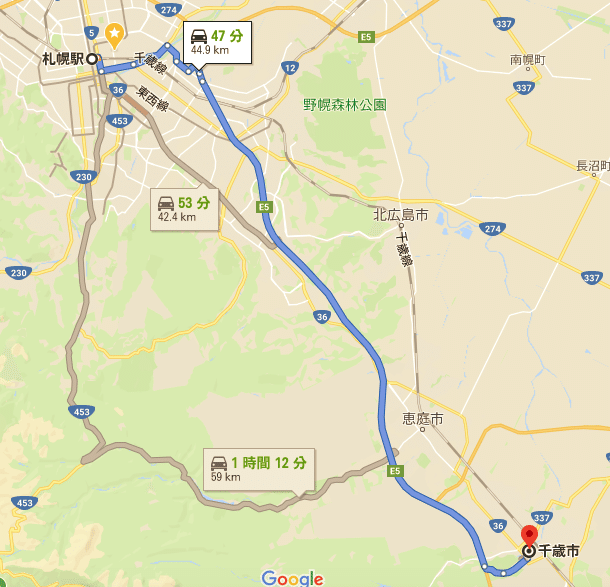

(3) じゃあどうする?

現在地が表示された。

目的地も入力した。

すると地図アプリはいくつかの経路をあなたに教えてくれるでしょう。

「Aという道」にしますか?それとも「Bという道」にしますか?

地図アプリはあなたに問いかけ、あなたはその中から進む道を選択します。

子どもたちの学びも同じです。

今自分がどこにいるのか?(現在地)

どこへ行きたいのか?(目的地)

がはっきりした時、子ども達は自分がどのような行動をすれば目的地にたどり着けるかを考え始めます。

「じゃあどうする?」

という言葉は導き出されたいくつかの経路の中から自分で道を選択する行為なのです。

このように

① 今どこにいるの?(現在地)

② どこに行きたいの?(目的地)

③ じゃあどうする?(経路)

という3つを質問を投げかけ、子どもたちに考えさせていくこと。

それが子ども達の

「自分という存在を外側から見つめ、成長へ向かって一歩踏み出す力」

を育むのではないでしょうか。

4 「かしこさの階段」を使って実際に話してみよう!

① 今どこにいるの?(現在地)

② どこに行きたいの?(目的地)

③ じゃあどうする?(経路)

この3つの言葉を子どもとの対話の中でどのように使っていけばいいのでしょうか?E君と会話を例に見ていきましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

E君は集中が途切れやすい子です。

しかし素直にアドバイスを聞くことができる男の子です。

算数の時間のことです。

始めはがんばっていたE君。

しかし、20分後。

自分の席でだらっとし始めたE君。

消しゴムで遊び始めました。

私の視線に気づき「まずい」という顔をしました。

古T:E君。だいじょうぶ?何か困っていることある?

E君:べつにこまっていることはないんだけど。なんかつかれちゃって…。

古T:そうかぁ。疲れちゃうことあるよね。

でもあと20分。かしこくなってこの時間を終われたらいいね。

E君:うん…

古T:ちなみにE君は今、「かしこさの階段」でいうとどこにいるの?

E君:「やろうとしない」かなぁ…。

古T:そうか。でも席には座っているから

「やろうとしない」の階段でもレベルは高いね!

E君は残りの時間でどこまで登りたいと思ってるの?

E君:この問題を一人でもできるようになりたいな。

古T:そうなんだ。それにしてもよく見えてるね。

「自分のいる場所」と「行きたい場所」がはっきりしてる。

それってとてもすごいことだと思うよ。

じゃあさ。「できる」の階段に登るために、残り20分どうしようか?

E君:とりあえずこの問題を集中して終わらせて丸つけまで行きたいな。

古T:いいね!残り20分。階段登っていけそうだね!

応援してるよー。困ったことがあったら言ってね!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

① 今どこにいるの?(現在地)

② どこに行きたいの?(目的地)

③ じゃあどうする?(経路)

先ほどのE君との会話の中でこの言葉が見つかったでしょうか?

「かしこさの階段」を指差しながらこの3つの言葉を問いかけてみましょう。

ポイントになるのは

決して怒ることありません。

この質問は子どもたちの心に響くはずです。

大人にあれこれ指示されなくても、子どもたちは自分の足で歩み出すことができます。

ここでポイントになるは今いる場所を認めてあげることです。

古T:そうか。でも席には座っているから

「やろうとしない」の階段でもレベルは高いね!

このような言葉です。

消しゴムをいじっていたら普通は怒られます。

でも、ここで「きみは逃げ出してはいないよね」と認めてあげることです。

この言葉があるかないかは大きいです。

今いる場所を肯定してあげること。それがとても大切。

子ども達が「現在地」と「目的地」を見つめられるように声をかけましょう。

それができれば子どもたちはきっと自分で歩みだすことができるはずです。

<前の記事についてはこちらをどうぞ>