『アリスとテレスのまぼろし工場』感想その2 「園部裕子の消滅」

物語の世界観を構成する神話要素ばかり書いて来ましたが、それは小休止して、登場人物について書いてみようと思います。

実はその部分、観て聴いて感じたものをそのままにしておきたいとか、下手にまとめて言語化するとそれが壊れるのが嫌だったというのが大きかったので…。

とは言いつつX等で、都度都度の話題で書き散らかしたものの文量もそこそこ溜まって来たので、それを整理しながら少しずつまとめてもいいかなと感じ始めました。

そこで手始めに、消滅してしまった幻の人々について書いてみようかと。とりわけ強い印象を残した園部裕子を中心に。

☆変わったから消されたのか

「園部だけ気持ちに変化が起きたら速攻で消されたのは何故か。正宗も睦美のこと好きって気持ちになった段階で消されるものではないのか」

このような疑問に対して、

「変化したら消えるとする考察が多いが、描写的には絶望して消えるという方が合っている」

と答えているのを掲示板上で読んだことがあり、この問いと答えにある程度、凝縮されていると思う。ただし、絶望だけかというと、それもまた違うとは思う。

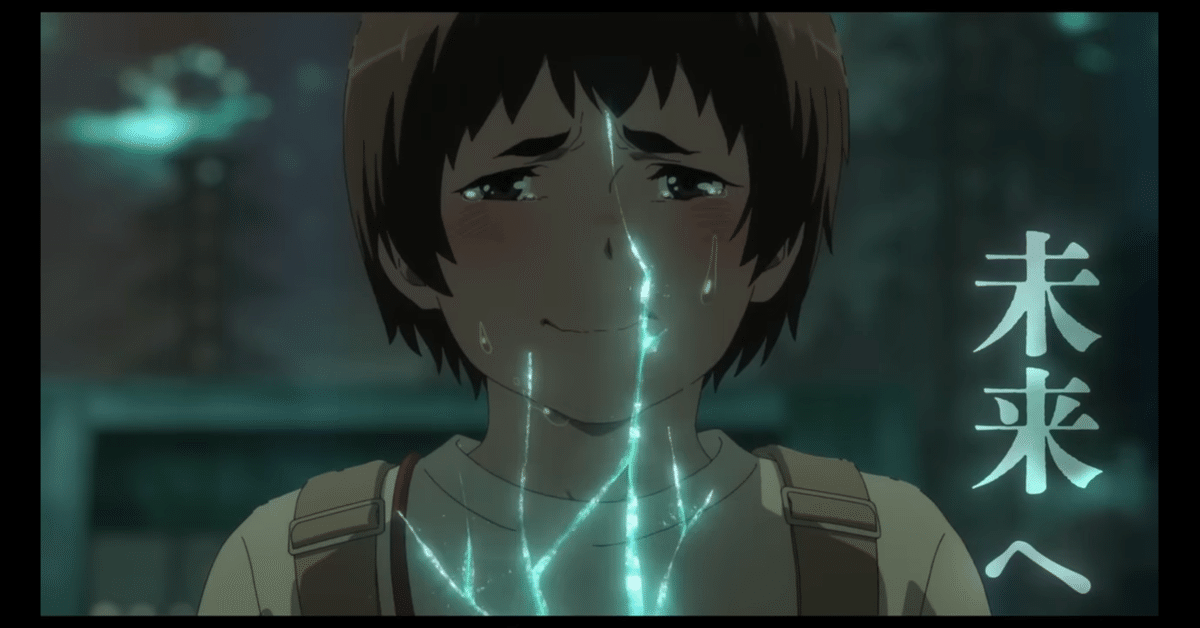

自己存在への強い否定感情が、自我の崩壊を招く(佐上衛の言う「心に亀裂が入る」)。それが消滅の原因だと考えます。そして、少なくとも園部裕子については完全に消滅してしまう寸前に“神機狼”が呑んでしまう描画でした。

“神機狼”がそのようにするのを、ヒビ割れを埋めようとするからだと衛は説明してます。

また正宗の父・昭宗もまた、神にこそ言及しないがほぼ同様に考え日記に書いていたことが小説に記述があります。

昭宗が衛の考え方を自分なりに解釈したのか、逆に昭宗の考え方を衛が自己解釈したのか、そこはわかりませんが。

ともかく真実を知る幻の人の側からは、そのような理解になるのでしょうが、神の側では果たしてそうだったろうか?

見伏の神からすれば、己が作った幻影の人々が壊れてしまう時に、消え失せてしまう前に己の中へと回収(吸収)しているように個人的には思えるのです。

☆自治規則

園部裕子は、この世界から「逃げたい」と強く願ってしまったから消えたのでした。逃げ場の無い世界から逃げるとは、消えることにほかなりません。

変化を禁じていたのは、あくまで佐上衛が主導して役所が設けた自治ルールでした(役所というのは小説版で書かれている)。「変化は禁止」というのは、時宗が甥の正宗に打ち明けた「失望させないための嘘」に基づいて作られたルールに過ぎません。

あの幻の世界を創った見伏の神が、そのように定めたわけではなかった。

言うなれば“自治厨が勝手に決めたローカルルール”のようなものだと言って良いと思います。

だからその嘘がバレて、誰もルールを守らなくなったのですが、ルールを破っただけが理由で消えた人なんていなかった。

それをよく表しているのが、新田への原の恋の告白です。原は恋を打ち明け、新田はそれを受け入れましたが、2人とも消えはしない。

付き合ってもいいよ

— 映画「アリスとテレスのまぼろし工場」公式|大ヒット上映中 (@maboroshi_2023) October 3, 2023

本気?#まぼろし工場 🏭 #まぼろし工場見学

明日はお得に観れるサービスデー𖤐´-https://t.co/0JCzfZX34S pic.twitter.com/dBzeyOG9rE

☆仙波康成

そもそも変化なら、仙波が将来DJになりたいと希望するようになったことこそ変化の好例でしょう。

彼もまた後に消滅してしまうのですが、それは大人になった時の夢、それを絶たれたからでした。

佐上衛「作り物、否、儚き幻だからこそ、我々の命は永遠に続いていけるのですよ!」

仙波康成「そんな永遠なんていらない!」

※この衛の言葉については、彼を語る回に語りたい

ところで小説版では「それは、ゆるかな自殺だった」との記述もあるのですが、これはもちろん比喩ですね。第三者目線での比喩。

自殺願望や希死念慮が昭宗や園部にあったかというと...?

仙波も同様です。彼は死を望んだわけではない。

「死にたい」「死んでもいい」が消滅のトリガーになるわけではないと思えます。

彼の場合は、まさに絶望。そして消える前の小説版での描写(「実感が欲しくて」と言ってみたかと思うと「意味は、俺たちの方がないよね」「何も意味もないのに...」など)から浮かぶのは、虚無。

消えた人ではありませんが、睦実を比べたい。自分だけに任されていた沙希の世話に正宗を誘ったのだって、大きな変化であり、自治ルールへの重大な違反だったはずですが、そこで睦実は消滅などしない。

睦実は、幼女の沙希を紹介され世話をするよう養父の衛から言われた時点で「変化は禁止」の嘘を知っていたでしょう。だから大胆な行動を起こせたのだと思えます。

※ちなみに映画本編では、睦実と正宗はほぼ無人の製鐵所内でも誰かに見つからないよう隠れながら行ったが、小説版では多くの従業員が居る中で堂々と行っていた。2人を見ても誰も気にしなかったとあります。

☆菊入昭宗

正宗の父、昭宗もまた、変化が原因ではなかった。「ずっと逃げて来た」と語る彼ですが、いわば押しかけ女房の里美が妊娠したので、製鐵所での勤務からは逃げなかったのではないかと思えます。そこは男の責任という感じだろうか。「後悔してないよ?…」と、飄々として息子に語っていましたが。

しかし、現実世界では夜勤の際の爆発炎上事故で死んでおり、幻影の自分だから「皮肉なことに」出逢えるはずのなかった孫娘に出逢えた。

だがその孫娘を第五高炉に軟禁して未来を奪ったことへの罪悪感、そこからは逃げられなかった。

園部裕子とは逆なんですよ。逃げ場のない幻の世界から逃げようと強く願ってしまったのが裕子だった。それゆえ壊れてしまう。

菊入昭宗は逃げ場のない写し世を維持するために、現し身の孫娘を犠牲にした罪悪感から逃げようもなかった。逃げようも無い罪悪感から、それでも結果的に逃げることになった。それゆえ壊れてしまった。

※昭宗の具体的な苦悩や世界把握は小説に詳しいが、ここでは触れないでおきます。

☆割れる空

正対称な裕子と昭宗だが、全く同じ現象も起きています。

この2人の時だけ、夜空全体に大きなヒビ割れが生じていた。他の消えた人たちの時には、そのような現象は起きていない。

例えば釣りをしていた中高年とおぼしき男性。この人の心の内はわからない。あるいは幼い子連れの若い母親。道端に立つ彼女の虚ろな視線は、その心に虚無が満ちていたことを感じさせるが、幼い息子はもう、彼女にとっても生き甲斐ではなく無意味な幻だったのではないか。

仙波もそうですが、この両者とも、大空が割れることは無かった。

おそらく、裕子の場合は“場”が理由かと。見伏の神の神体山である上坐利山、その山を貫く上坐利トンネルの中で彼女の心は壊れた。言うなれば神の腹中です。そして不気味な音が響き渡った。裕子の壊れゆく心の痛みがとりわけ大きく作用したのではないか、夜空全体を割るほどに。

昭宗の場合は“人”が理由だろう。その人とはもちろん“五実”こと菊入沙希を巡ってです。現し身の人の激しい情動は、写し世を守る結界をぼろぼろに破壊してしまう。

そのことを予見しつつ昭宗は衛に同調してしまった。

☆消滅と失踪

そこで、ふと気付く。それまでにも空の全体ではなく部分的にヒビ割れが生じていたことは、何を意味していたのだろう?

正宗が空を見上げ「またか」と呟いたこともあった。昭宗が「今日は2回目か。最近多いな」と言ったこともあった。

結界がもともと弱いものであって、それが時を経て更に脆くなったように始めは観ていたのですが。弱っていた神の貼った結界が、現実世界での参拝者も減り続け、結界の補修に追われ続け、遂に地下尽きたと。

でも次のようにも考えるようになりました。

目撃者もなく、人知れず消滅してしまった人々が居たのではないか。その中には、いわば孤独死のような人も居たろうし、昭宗のように家族が居ても失踪と受け止められた人も居たろう。

ここで重要なのは、園部の時のように目撃者がいないと失踪で終わって、役所も家族も(劇中に存在感は無かったが警察もたぶん)、特に捜索も何もしなかったということ。

正宗の言う「あやふやな感覚」、自分は認識阻害や認知バイアスのような事柄をまず思い浮かべました。

もしくは幻影の人々ゆえ、生物学的実体(物理としての肉体)が無いので深く考えるような大脳を持っていなかったではないか、とも考えてしまう。そのどちらでもあるかもしれません。

☆君の「名」は

正宗が園部のことを、恋愛対象としては全く眼中に無かったのことは最初から描かれていました。

屋上で園部の上履きを見つけた時に「園部裕子」とフルネームではっきりと書かれていた。

にもかかわらず、相合傘の時に「裕子って誰?」と尋ねる。むごいシーンですね。

佐上「睦実」の名も、その字も、正宗がしっかり覚えていて、「ふぅん、私のこと気になってたんだ」と言われるのと対照的になっていた。

園部が正宗への想いを全く胸の内に秘めていたので、正宗もそれに気づけるはずもないから、相合傘で告白されて狼狽(うろたえ)た。彼女の名が「裕子」だなんて意識したことも無かったということ。

消えた園部の自分への失われた恋心を受け入れられなかった自責の念で、自己確認表に書き殴っていた。

そしてそれは逆に、睦実のことを「嫌いだ」と思って来た正宗が、はっきりと「実は、好きだ」と自覚したことでもあった、残酷な形で。

※こうして文字にして「狼狽」と書くと“おおかみ”が今作との関連で頭に浮かぶが、それはさすがに考え過ぎだろう。ちなみに「狼狽」の語源については下記の解説が楽しいので、ことのついでに紹介しておく。

☆デスゲーム

一方、園部は振られることを考えていなかったのかと言えば、そうでもないだろう。

正宗と睦実が、互いに名で呼び合っていることに「やっぱり2人、そうなんだ」と言っていたし、告白が散る時にも「やっぱり、睦実が好きなの」と顔を歪めていた。

しかし自分の恋心が誰かに冷やかされるかも...と考える心の余裕が無かったとか、想いが通じて両想いになれることばかり念頭に浮かんだとか、もしかしたら皆なに祝福されるかもとか、睦実に勝てるかもしれないとか... そんな気持もあったのかもしれません。

彼女の「恥ずかしくて恥ずかしくて」は、ただ冷やかされたからではないでしょう。小説版には、冷やかしの描写はなく「気まずい雰囲気」とあります。

それでもやはり「好きな気持ち、見せ物になった」と言うのが最後の言葉になったのは同じ。

ここは映画本編と小説版とを合わせて捉えたいと思います。ただ冷やかされたからではない。むしろそれはあまり関係ない。

そして睦実との意地悪のし合いという「退屈をごまかす遊び、逃げたい気持ちをごまかす遊び」への、ひとつの終止符を打つ賭けのようにも感じられます。

その賭けは、無惨なまでの敗北になった。

園部自身が睦実に対して消滅寸前に言っていた「退屈から逃げる遊び」。

最初は、どういう遊び方をしていたのかはわかりません。

正宗たち男子は身体的な“痛み”でもって、自分たちの実存性を無意識に行っていたのに対し、女子の睦実と裕子は精神的な“痛み”でもって同様のことをしていたように思われる。上履きの隠し合いのことを、睦実は正宗に、こう言っていました。

でも退屈しのぎではなくなってしまい、お互いの傷つけ合いがエスカレートして行って、まさかのデスゲームになってしまった。

この遊びはそもそもアンフェアでした。睦実は自分たちが幻影であることを知っていたのだから。

裕子に何をされても“痛み”を感じることも無かったでしょう。無意識な行為とはいえ、その“痛み”で実存性の確認などしたつもりでもそれは無意味だから。

しかしこれがデスゲームになってしまったことへの睦実の衝撃は極めて大きかった。それは佐上睦美を語る回で書きたいと思います♪

☆裕子はどこまで正宗を好きだったのか

正宗のことを好きだったのは睦実の方がずっと前からでしょう。対して裕子はどうでしょうか。

映画の印象だけからは何とも言えない。小説では、その前にひとつのきっかけとも思える描写があるが、その引用は割愛します。

映画と小説、そのどちらも、“菊入君のことが好きかもしれない、菊入君は睦実のことが好きみたいだけど...”

そのような感じだった。

いつからどれほどかはわかりませんが、小説版は言葉で、映画本編は表情で、裕子の正宗への想いはそれなりに真心のものだったように感じられます。

意を決したきっかけが、車に乗せて送ってくれたことにあるのは本人の言うとおりでしょうが、それは告白のトリガーを引くことではあっても、恋心の銃弾は装填済みだったと思います。

裕子は「睦実に勝てない」という屈折した想いを抱いていたことは小説に詳しく言及があります。

その劣等感を更に包み込むように「嫌いとかじゃないんだよ、だけどあの子といると気持ちが焦るっていうか」と言う。また別の場面でも繰り返し「私はね、睦実のこと嫌いってわけじゃない」「だけど、どうしようもなく焦るような気分になるんだ」と言った。

その気持ちとは裏腹に...いや、それゆえに、正宗を射止めることで睦実に勝ちたいという、焦る気持ちもまた芽生えたのではないか。

劣等感は時として、過剰防衛的に強い反動を生むことがある。劣等感ゆえの反動、焦る恋への挑戦、そして惨めな敗北と恥辱から奈落の底へ。

※なお睦美の方でも、正宗に恋心を抱いた園部を恋敵のように見ていた節も感じられるが、それも睦実の回で書きたい。

☆孤悲

長くなりましたが、最後に彼女に捧げたい和歌があります。『万葉集』からですが、同書はまだ、ひらがなカタカナの無い時代の歌集なので、漢字を使って表記していました(万葉仮名)。

音読みも訓読みも交えて、時には文字遊びもしているのですが、あえて訓読みではなく音読みの当て字を用いて独特の情感を出そうとしている場合も多く、原文じゃないとそれが伝わらない歌も多い。

そのような歌だから、謡う歌ではなく読む歌だと言われることもある(“読む”と“詠む”が同音であるのは、初の歌集『万葉集』がそうだったからではないかとも思う)。

そんな文字使いの中で、「恋(こひ)」をわざと「孤悲(こひ)」と書いてある歌が多いのは、新海誠監督の映画『言の葉の庭』のキャッチフレーズで知る人も少なくないでしょう。

そんな歌から選んでまとめているサイトがあったので紹介する。

この中から自分が園部裕子に挽歌、鎮魂歌として送りたいのは、巨勢郎女(こせのいらつめ)の次の一首。

原文;玉葛 花耳開而 不成有者 誰恋尓有目 吾孤悲念乎

読み下し;玉葛(たまかづら)花のみ咲きて成らざるは 誰(た)が恋ならめ 吾(あ)は孤悲念(おも)ふを

読み下しで孤悲をも恋と書いてしまうと、この歌の真意はわからない。わざと、恋と孤悲とを書き分けているのだから。

「花だけ咲いて何にも成らないのは誰の恋なのでしょうね、私のは孤悲を念うだけ」

そういう歌。ただ「思う」のではなく「念じる」のである。この歌だけ読むと悲痛な歌のようにも感じさせますが、実は求婚者の大伴安麻呂(おほとものやすまろ)から贈られた歌への返し。

そこには複雑な女心の想いがあるようにも感じられます。二人の恋路がどのようなものだったかはわからないのですが、彼女は安麻呂と夫婦となりました。

せめて現実世界の園部には幸せになって欲しいという意見は多いし、自分もそう願います。

幻影世界では悲劇的結末に終わってしまったけれど、現実世界の裕子と睦実は心を交わせる友人になれていたらいいとも思う(腐れ縁の悪友でも良い)。

裕子は睦実の身の上も知っていたし、永遠不変ゆえのボタンの掛け違えがなければ、親友になれたのではとも思う。幻影世界では裕子と睦実は恋敵になったが、それ以外の感情も互いにあったと感じるし。

裕子が消えるその時に絶叫して駆け寄り、吹き飛ばされたのは睦実でした。