防災ブラチャリリ5 〜下筌ダム•松原ダム見学〜

気象予報士の加藤史葉@WeatherDataScienceです。

防災に関する設備や記念碑などをめぐり、防災・減災に関する知識・興味を広げていく『防災ブラチャリリ』シリーズをnoteで公開しています。

今回は特別編の第2弾として、私の育ち故郷、福岡県久留米市のシンボルであり、九州最大の河川である “筑後川” をメインテーマにしたブラチャリリを、前編・後編の2回に分けて公開します。

前編は、筑後川の上流部にある下筌ダム・松原ダム、2基のコンビダムの歴史と、令和2年7月豪雨の際のダム運用について。

後編は、筑後川流域の治水利水設備や、治水利水に奮闘した歴史を伝える石碑をめぐります。

それでは、防災ブラチャリリ 〜下筌ダム•松原ダム見学〜 行ってみましょう!

下筌・松原ダムへ行こうと思い立ったきっかけ

オタク気質な私の類友で、いつもお互いのオタクぶりを披露し合い、好奇心を刺激し合う地元の旧友ミヨシ。

ミヨシは、久留米で街の電気屋さんを営んでおり、家電のことはもちろん、飛行機やダムのことまで、知識の範囲が広すぎて、いつもいろんなこと教えてもらってます。

2020年7月6日のお昼頃、ミヨシから、久留米の中心部を流れる池町川が溢れそうな写真とともに、ひどい雨の様子について伝えてくれるLINEを受け取りました。

筑後川流域における令和2年7月豪雨は、その時すでに始まってました。

翌7日、下筌ダム緊急放流についてミヨシからLINEがあり、以降、私も気象レーダーを監視しつつ、夜までずっと情報交換してた記録が以下の通り。

このとき初めて、下筌ダム・松原ダムの存在を知り、素人には分からない繊細な運用によってダムをコントロールしているのであろう様子を思い浮かべると、現地現物現場で見て触れて知りたいと興味が湧いたのです。

下筌ダム=ドラマチックな生い立ちを持つエモいダム

行くと決めたらまっしぐら。

まず、下筌ダム・松原ダムが一体運用で治水対象としている筑後川について、そして、ダムそのものについて、本で少し勉強することにしました。

筑後川まるごと博物館を読み進めていくと、下筌ダムの歴史が記されていました。

下筌ダムは、1958(昭和33)年、建設予定地の地区住民が室原知幸氏をリーダーに、「公共事業は法にかない、理にかない、情にかなうものでなければならない」と主張してダム反対決議を行い、「蜂の巣城闘争」がはじまった所である。

このダム計画は、その5年前に起きた未曾有の大災害、つまり「昭和28年の筑後川大水害」を切っ掛けに計画されたものである。

翌年、室原たちはダムサイト右岸に闘争のための砦「蜂の巣城」を築造し、アヒルや牛も反対闘争に参加させ、機動隊に対して糞尿をまき散らしたりしたほか、水中乱闘事件にまで発展していった。

その後、法廷闘争、代執行を経て、1970(昭和45)年に室原氏が死去したことで遺族が和解受諾し、13年に及ぶ室原氏の闘争はようやく終結した。

この反対運動は、その後の公共事業の進め方に大きな教訓を残している。

引用:筑後川まるごと博物館

本の中で、蜂の巣城闘争を描いた演劇『砦』について紹介されていて、調べてみると、なんと幸運なことに東京公演が間近に予定されていたので、強いご縁を感じながら2020年12月24日の公演を観に行きました。

ちょっと話が前後しますが、蜂の巣城闘争のリーダー室原さんについて先に知っておくと、ダム見学の話がスムーズに進むので、『砦』で描かれていた室原さんの人柄について、ダム見学レポートに先行して共有させてください。

資料引用:演劇『砦』パンフレット(トム・プロジェクト)

室原さんは、下筌ダムのある熊本県阿蘇郡小国町の山林地主で、先祖から受け継いできたその土地を大切に手入れし、愛していた方。

1953年の筑後川大水害(昭和28年西日本水害)を機に持ち上がった、筑後川治水のためのダム建設計画に際し、室原さんをはじめ水没予定地の住民に対する説明会で、九地建(現在の国交省九州地方整備局)が投げた

「日本は戦争に負けた、それを思えばこれくらいの犠牲がなんです!」

という言葉に不信感を抱き、室原さんを中心として住民が反対運動に立ち上がりました。

反対住民は九地建を監視するため、下筌ダム建設予定地に『蜂の巣城』を築造し、ここに結集して生活するようになりました。

資料引用:国交省九州地方整備局筑後川ダム統合管理事務所パンフレット

激しい反対運動に遭いながらも、九地建は補償の拡充をもって交渉を重ねるうち、反対住民は徐々に立ち退き要請を受諾し、蜂の巣城を次々に去って行く…

しかし、室原さんは最後のひとりになっても信念を曲げず、蜂の巣城を降りませんでした。

室原さんのこの強い意志は、反対することが目的となっている単純な駄々こねではなく、住民に寄り添わない公共事業の在り方に日本の将来を憂い、自分たちと同じような人たちを二度と生ませないという思いから来ていることを九地建側が理解するようになり、「敵ながらあっぱれ!」と室原さんに敬意を持ちながら対峙を続けるという、ドラマのような展開。

ダム建設が進む中、撤去されても撤去されても、新たに小さな蜂の巣城を築き抵抗を続けるも、志半ばで命燃え尽きた室原さんの葬儀には、九地建トップが涙ながらに弔辞を捧げたエピソードも描かれていました。

命を掛けた室原さんの行動は、公共事業のために犠牲となる住民に対し、生活の安定を補償すべきという考えへ国政を改めさせ、ダム完成の同年「水源地域対策特別措置法」施行にまで至らしめるという、日本の公共事業の在り方を良き方向へ導く偉業となって実を結びました。

下筌ダム見学

コロナ禍が落ち着いてGoToトラベルが盛況していた10月頃、下筌・松原ダムのHPには、コロナの影響による見学受け入れ休止の案内が出ていたものの、ダメ元で電話してみると、見学OKの回答!

ちょうど11月以降は見学受け入れ再開を予定していたとのことで、本当にGOODタイミングでした。

11月下旬、ミヨシの運転で久留米から筑後川沿いを上流に向かって進み、下筌ダム管理支所へ。

見学申込み時刻より少し早く到着したので、下筌ダムを挟んで管理支所の対岸にある展望台からアーチ式の下筌ダムを一望。

展望台には、下筌・松原ダム建設の殉職者慰霊碑もありました。

水の恩恵を受けつつ水害からも守られながら生活できることに、ダム建設に関わってくださった全ての技術者に改めて感謝、合掌。

管理支所建物前にて。

ダム湖の名前は、蜂の巣城闘争に由来する「蜂の巣湖」。

管理支所エントランスにて。

蜂の巣城の写真が掲げられていました。

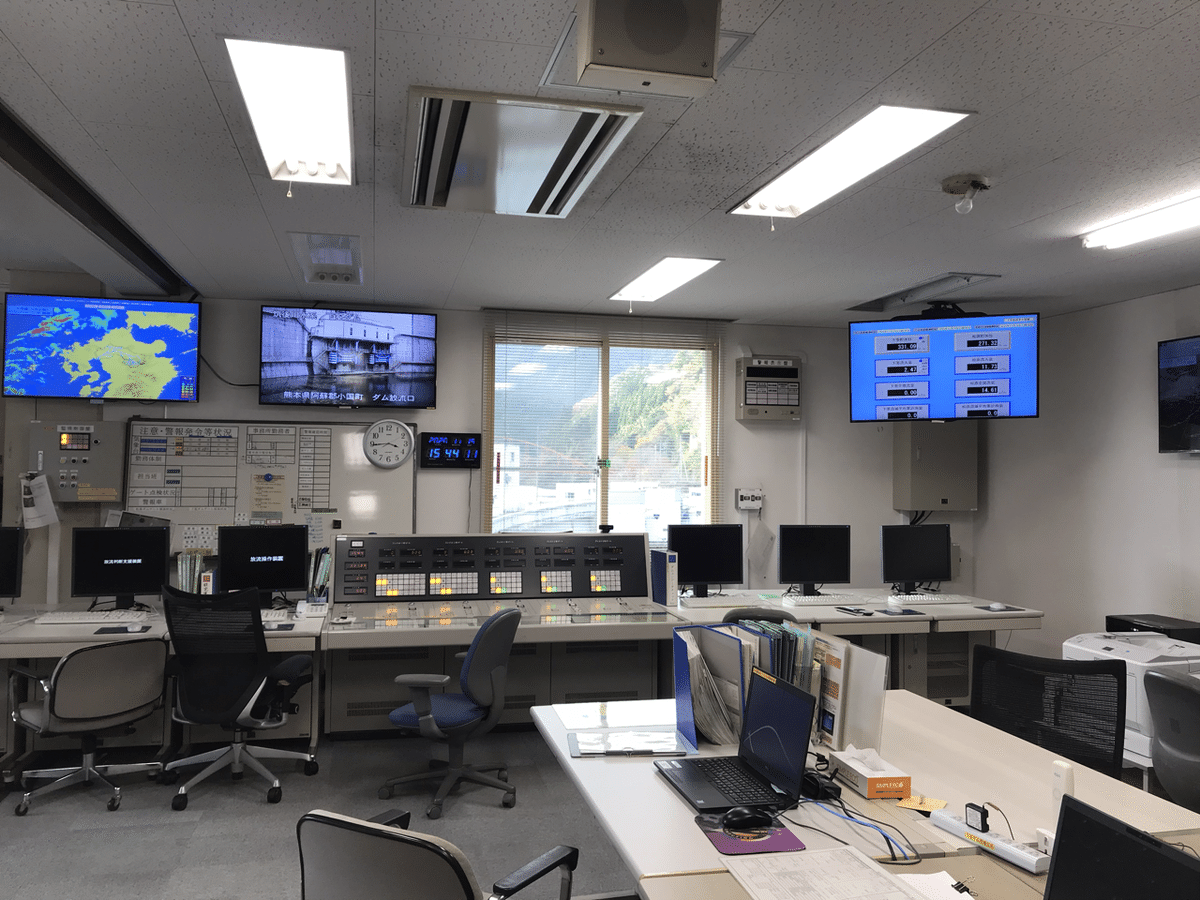

窓越しに下筌ダムが監視できる制御室へ案内いただき、ダムの役割や季節で変わる運用について、長田所長からレクチャーいただきました。

そして、令和2年7月豪雨の際の異常洪水時防災操作(ただし書き操作)実施時の緊迫した現場の様子についても…

令和2年7月豪雨のとき、下筌ダムは7月6日16:06から、松原ダムは7月6日18:12から、通常の防災操作(洪水調整)を開始しました。

『防災操作』とは、規定量以上の水がダムへ流れ込んでいる状況のとき、流れ込む水の一部をダムに貯めながら放流することで、下流に流れる水量を減らす操作こと。つまり、放流量<流入量で運用することです。

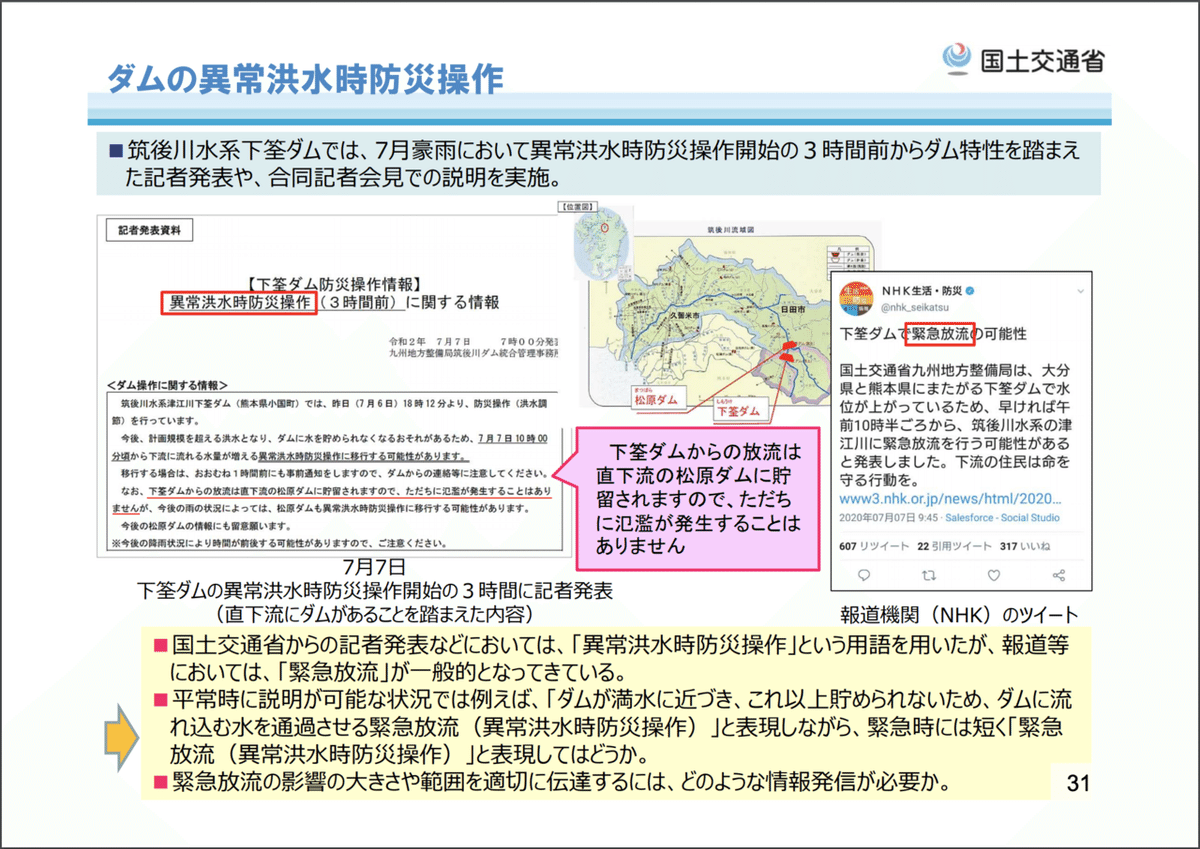

国交省の資料(下図)によると、7月7日7時の時点で、

「3時間後の10時頃から、異常洪水時防災操作に移行する可能性がある」

ことと、

「下筌ダムの異常降水時防災操作により放流する水は、松原ダムのダム湖へ放流するのであって、川の氾濫へは直結しない」

ことが国交省より発表されています。

この発表を受けて多くのマスコミより、異常洪水時防災操作は「緊急放流」という言葉に置き換え、「緊急放流により河川氾濫の可能性があります」という間違った情報となって報道されていました。

『異常洪水時防災操作』とは、ダムの貯水量が満杯近くになり、これ以上水を貯め込むことができなくなることが予見されるとき、ダムに流れ込む水量と等しくなるまで放流量を増加させる操作のこと。『ただし書き操作』 とも言われます。

下筌ダムでは、7月7日の10:30、運用史上初の異常洪水時防災操作を実施。

21時頃からまた強雨エコーが通過し始め、ダムがいよいよ満杯に近づいてきた23時頃、下筌ダム運用史上初のクレストゲート(非常用洪水吐き)からの運用放流を実施しました。

異常洪水時防災操作への判断は、洪水調節機能の放棄とか、河川氾濫リスクの黙認とか、そんな短絡的なことではなく、

放流を受ける松原ダムがまだ容量に余裕があり、さらに、8日へ日付が変わる頃以降は、これ以上強雨エコーの接近・通過の見込みがないことを確認したうえで実行されたのであって、

ダムの満杯をギリギリまで監視し、気象状況の推移を見極め、松原ダムとの連携を取りながらベストを尽くし、最善の打ち手を講じた、というのが現場で起こっていたことです。

なお、通常の防災操作では、コンジットゲート(常用洪水吐き)からのみ放流します。

下筌・松原ダム制御室では、気象予報により、前日6日の段階で、7日朝に下筌ダムが異常洪水時防災操作へ移行する見込みとなる前提で、筑後川ダム統合管理事務所(筑後川水系のダム管理中枢)と、運営体制について話を進めていました。

豪雨が始まり、管理支所へ通じる道は全て土砂崩れで寸断され孤立状態に陥ってしまい、更には、停電発生で外部との通信手段は唯一、筑後川ダム統合管理事務所との専用回線のみという状況下で、張り詰めた現場だったと伺いました。

下図右下部にある、それぞれのダムの運用状況を示す2つの時系列グラフをよく見ると、何度も襲って来た豪雨の中での制御室の奮闘ぶりを窺い知ることができます。

下筌ダムでは、7月7日10時過ぎ頃、貯水位(青線)が異常洪水時防災操作開始水位(黄線)を超えたため、10時半に異常洪水時防災操作へ移行。

午後はいったん雨が落ち着いたものの、21時以降、再び強エコー群が接近。

8日に日付が変わって以降は、新たな豪雨の接近は無い見込みであることを確認し、貯水位が333.7[m]に達した23時頃、ここで初めてクレストゲートを開き開度をコントロールしながら放流したことが、

下筌ダムのグラフで全放流量(黒線)が24時のピークに向けて急上昇し、それを受け止めた松原ダムのグラフの貯水位(青線)が24時以降急上昇していることから分かります。

また、松原ダムの容量に大幅な余力を持たせる操作をあらかじめ完了させ、豪雨に備えるというオペレーションもなされていたのだろうと想像し、現場の高い技術力を感じます。

関東の利根川(坂東太郎)、四国の吉野川(四国三郎)とともに、日本三大暴れ川のひとつである「筑紫次郎」こと筑後川。

筑後川では昔から大きな水害が頻発し、流域で生活する人たちを苦しめてきました。

令和2年7月豪雨は、筑後川流域の多くの地点で観測史上最大雨量・観測史上最高水位を記録し、大分県日田市をはじめ浸水被害の発生があったものの、下筌・松原ダムの存在と、その的確な運用によって、水害を最小限に食い止めることができました。

下筌・松原ダムのこの大活躍と、上図の写真で見える、ダムが大量の流木を補足したことで、下流域の構造物等への物理的損壊を最小限に抑えることに貢献したことを室原さんに伝えることができたなら、どんなに喜ぶだろう、と思い巡らしながらお話を伺っていました。

上図資料や、下筌・松原ダムの豪雨当時のオペレーションについては、以下リンク先の詳細解説資料をご覧ください。

令和2年7月豪雨の概要と松原ダム・下筌ダムの防災操作について(国交省九州地方整備局筑後川ダム統合管理事務所)

制御室を出て、いよいよダム堤体の中へ!

クレストゲートのすぐ下まで行ける、キャットウォークと呼ばれる点検用のほそ〜い通路。

キャットウォークから梅林湖(松原ダム湖)を望む。

ダム放流側が、さらに別のダムの貯水湖となっている、つまり、下筌松原コンビのような2基ダム一体型運用は珍しいのかな??

キャットウォークを引き返し、再び堤体内へ。

戻る途中、階段の隙間からクレストゲートとコンジットゲートを覗く…

ドアを開け、堤体の中の深いところへ通じる通路を進みます。

コンジットゲートの構造。

堤体から外へ出て、コンジットゲートの真上。

さっき見下ろしてた堤体を下から見上げる。

コンジットゲート、デカい。

コンジットゲート前からだと梅林湖の水面が近い…

管理支所建物前に帰還。

ダム建設当時の九地建が、反対運動を主導した室原さんの健闘を敬慕し、室原さんによる『下筌ダム』の筆跡をダムの銘板としたものを囲んで、所長も一緒に記念撮影。

公共事業の在り方を変えようと、命尽きるまで闘い抜いた室原さんに思いを寄せつつ…

ちなみに、演劇『砦』を観に行く予定であることを所長に伝えると、すごく羨ましがられました。

室原さんは、現在の下筌ダムを守る技術者からも敬慕されていることを窺い知り、なんとも胸熱でした。

下筌ダムを後にし、次の目的地へ。

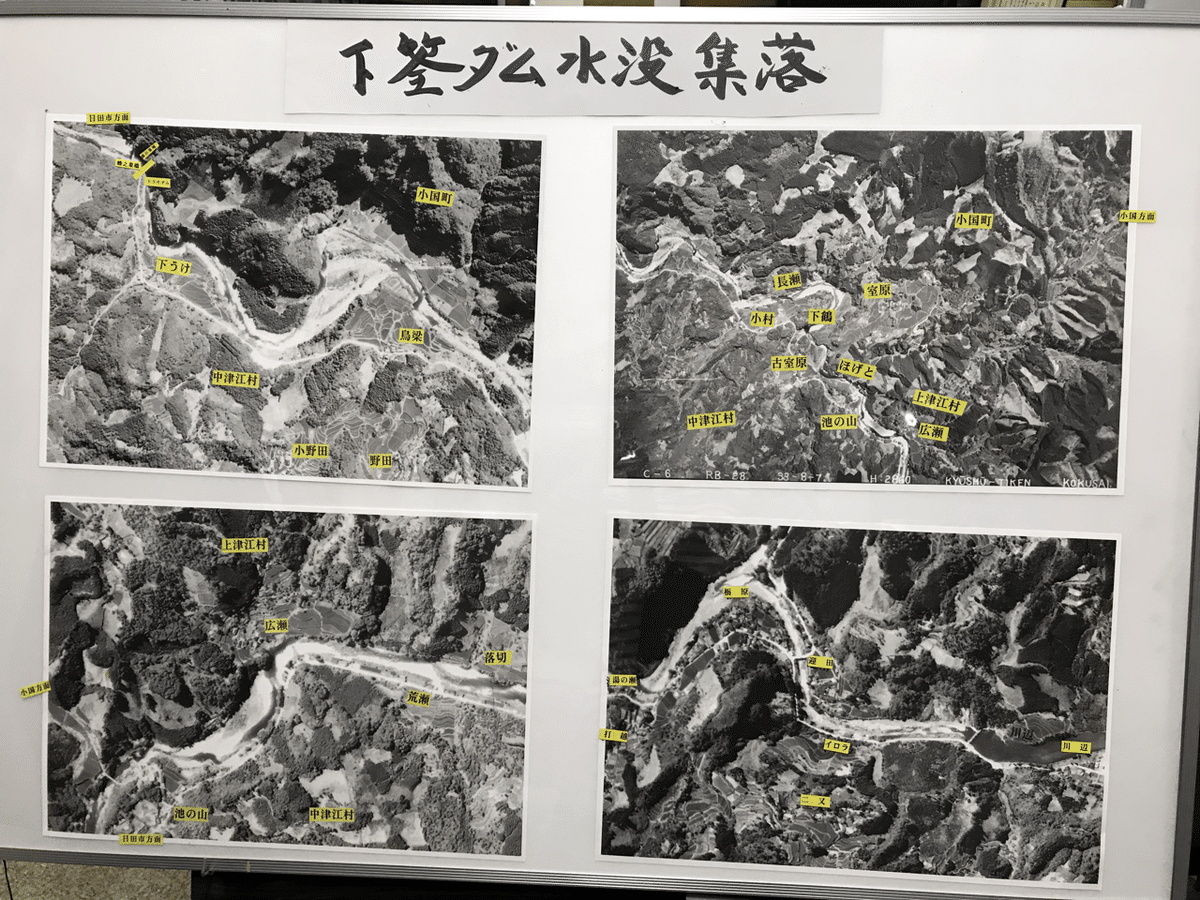

下筌ダムの歴史を見る@しもうけ館

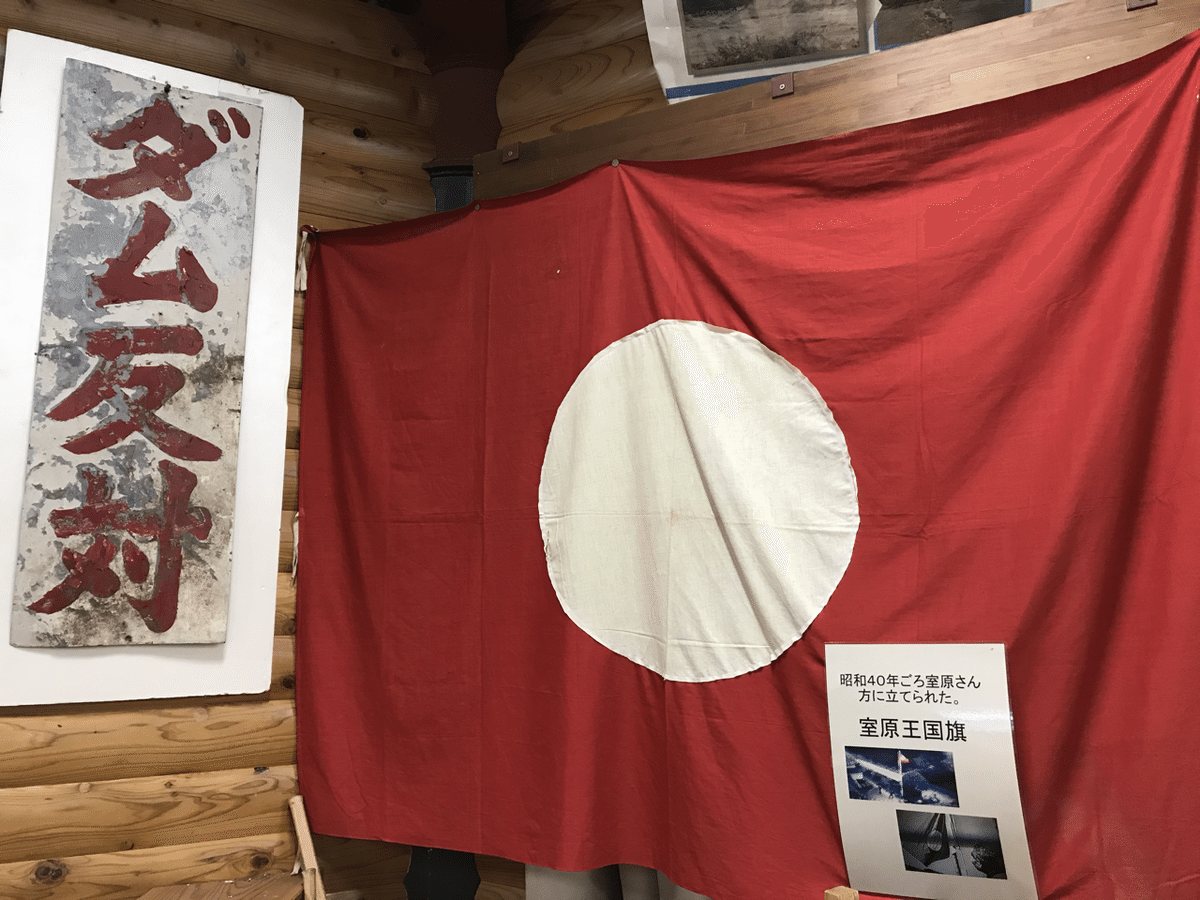

下筌・松原ダムの建設過程や蜂の巣城闘争の記録資料が展示されています。

日の丸の色が反対になっている室原王国旗。

「権力が国民を取り囲んでいる日本の国旗が日の丸なら、室原国はその逆で、国民が権力を包み込んでいる」

という意味が込められているそうです。

拡声器を持っているのが、在りし日の室原さん。

しもうけ館の外から蜂の巣湖の景色。

松原ダムへ向かいます。

松原ダム見学

ダム見学はしご。

下筌ダムの僚友、松原ダム到着。

松原ダムのダム湖、梅林湖をパノラマ撮影。

堤体付近には、令和2年7月豪雨で流れ込んだゴミがまだ少し残っていました。

段階的に除去作業を進めているそうです。

堤体のすぐ下に松原発電所がありました。

下筌・松原ダムは、九州電力管内へ電気を供給する水力発電所でもあります。

水が吐き出されている口の奥にタービンがあるそう。

2020年4月に入社したばかりの新人技術者(18歳!)にアテンドしていただきました。

松原ダムに着任して間もない時に、ダム運用開始以来の最大量を放流する防災操作を経験したそうです。

コンジットゲートの内部。

堤体の深いところへ…

急勾配の階段、めちゃ怖い。

左端に見えるメーターが付いてる物は、貯水湖深部の水圧を示す機械。

右端に見える赤い栓が付いてる物は、堤体内へ僅かに漏れ入ってくる水を排出する機械。

外から堤体を見上げながらパノラマ撮影。

堤体上部に見える緑色の部分がクレストゲート、下部に見える放流口がコンジットゲート。

ダム湖へ放流する下筌ダムと違い、松原ダムは川へ注ぎます。

ブラタモリ風味な記念撮影。

背後には、重力式ダムのどっしりフォルムな堤体と、威圧感あるクレストゲート。

松原ダムのクレストゲートは、ダム運用開始以来まだ一度も運用放流されたことはありません(つまり、まだ一度も異常洪水時防災操作は実施されたことがありません)。

再び堤体内へ。

様々な測定器で監視することで、ダムが管理されています。

こちらは、たわみ計。

堤体頂部から底部へピアノ線を張り、これのズレを測定することで、堤体の変形を監視しています。

こちらは地震計。

おっ!九州地方建設局=九地建。

松原ダム本体の工事着手は昭和41年3月、昭和45年3月竣工。

2021年現在、松原ダム51歳。

ダムは適切に管理されている限り、寿命は無いそうです。

下筌ダム•松原ダム見学、終了!

自ら実現する防災・減災

ダムを管理している方々のお顔を拝見し、会話し、短い時間ご一緒させていただき、

筑後川流域の100万人以上の暮らしを守り、水源の乏しい福岡市へ水の安定供給をコントロールしている、当たり前の日常は、目の前にいるこの方々によって支えられている!

ということに心の底から感激しました。

そして、令和2年7月豪雨の際も、ギリギリの状況下で適切な判断を下しながら最善を尽くした運用をされていたことが強く伝わってきました。

災害が迫る非常時には、ダム等のインフラを管理する人たちや行政も、ベストを尽くして任務にあたっているのは当然のことです。

一方的に行政やインフラの責任にしたり過剰に依存したりせず、私たちは彼らが現場で最善を尽くしていることを信じ、彼らから受け取った警報や避難の指示を素直に受け止め、自身や大切な人の命を守るため、すぐ行動する。

防災・減災は、自らも最善を尽くした行動しなければ実現し得ないことを思いました。

おまけ:ダムカードいただきました!

ダム見学、ハマりそう…