技術を探す旅〜古のコンピュータを求めて博物館を巡る〜

技術という営みは、眼前のパソコンのモニターから見えるものだけとは限りません。手の下のキーボード、本体の中にあるCPU、メモリ、ストレージ。バッテリーから電源、その先の電線、変電所、発電所。私たちの身の回りを眺めてみても、テレビやラジオ、電子レンジ、プラスチック、ガソリンエンジン、鋼鉄、化学肥料、合成染料、機械織りの衣服、保存食、電池、鉛筆、車輪から食器に至るまで、無数の技術の産物があります。そしてそれらはいずれも興味深い技術史を持っているのです。

目の前の仕事で使う技術に縛られず、さまざまな技術に目を向けてみましょう。外に出向き、技術的なものを探してみましょう。今回はその足がかりとして、東京近郊の博物館を周り古い計算機を見ていきます。

九元連立方程式求解機

九元連立方程式求解機は1944年に製造された戦前のアナログ機械式計算機です。1944という年が示すように、軍事用に開発されたものでしょう。国内最初の大型計算機と言われています。もちろん現在のコンピュータと多くの点が異なりますから、コンピュータ(computer)ではなくカリキュレータ(calculator)と呼ぶ方が適切かもしれません。

外観からわかるように、本計算機が現在のコンピュータと大きく異なる点は、いくつものバーが動いてアナログ計算を行うことです。アナログ計算とはなんでしょうか。現在のコンピュータはデジタルコンピュータであり、デジタル(離散量)で計算を行います。つまり、1, 2, 3, ...といった数値を扱います。それに対してアナログ(連続量)では、理論上無限に細かい数値を扱うことができます。一般に、アナログは古くデジタルは新しいような印象がありますが、扱う数値の違いなのですね。たとえば昔ながらのデジタル計算機として「そろばん」が挙げられます。

このように、古い計算機ひとつを眺めることで、コンピューティングのさまざまな側面が見えてきます。

T型自動交換機

戦前の日本には、現在のコンピュータに繋がるような電子的あるいは電気的なデジタルテクノロジーは存在しなかったのでしょうか。もちろんそうではありません。T型自動交換機は1940年に開発されたステップ・バイ・ステップ交換機、つまり電気式の電話交換機です。現在、電話は電話番号を押していくと自動で任意の相手とつながります。しかし電話ネットワークのはじまりにおいて、電話機同士をつなげるのは電話交換手が人力で行っていました。しかし電話が普及し、長距離電話のニーズも高まってくると、それを人力で行うのは困難となっていき、自動化されていったのです。T型自動交換機はそれからしばらく後に開発されており、間も無く戦況の激化により普及しませんでした。

ここで注目したいのは、T型自動交換機をはじめとしたステップ・バイ・ステップ交換機は継電器(リレー)を用いて開発されていることです。戦後になると、国内でも電子計算機の開発がはじまります。そしてその初期においては、論理素子にはリレーが用いられました。戦後のコンピュータ開発は、電話交換機を開発していた人々が従事し、そして電話交換機で培われた技術が使われていたのです。

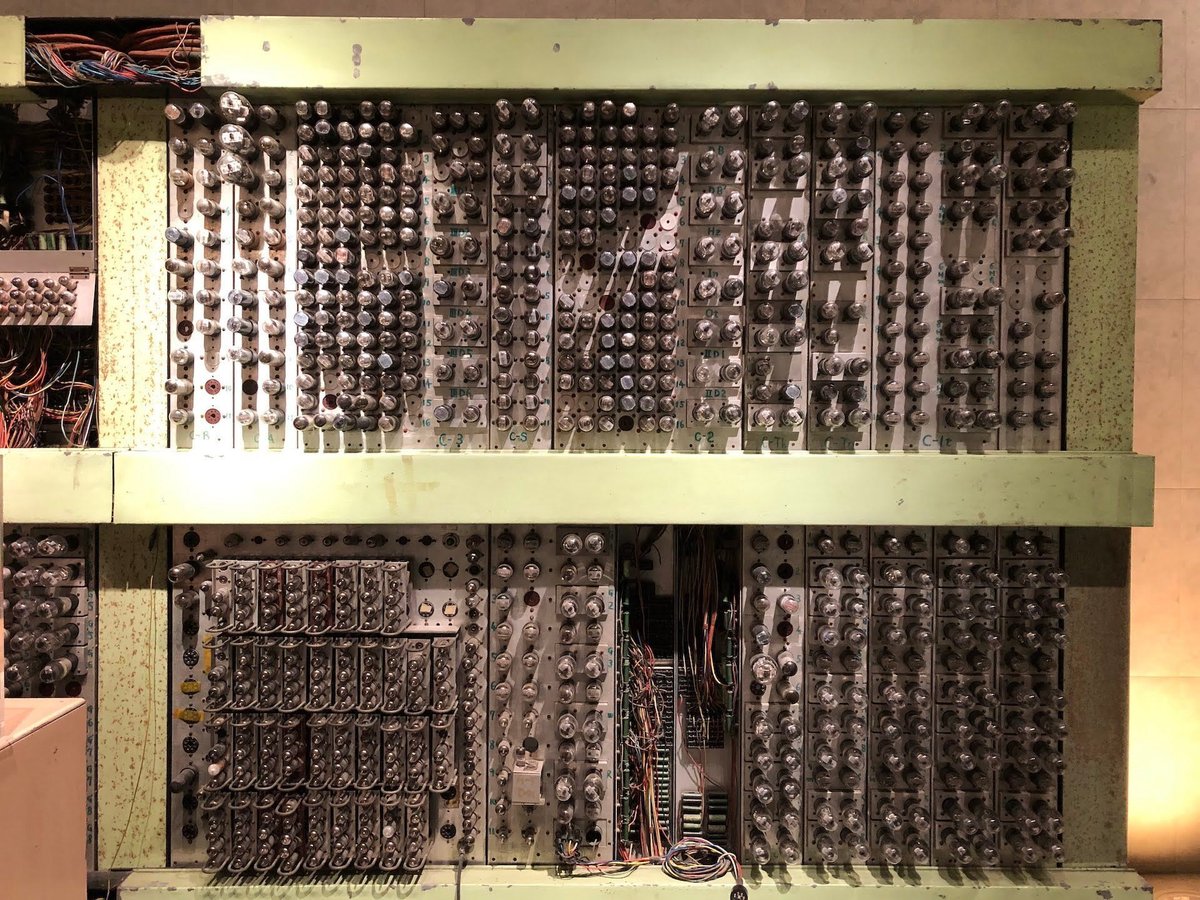

ETL-Mark II

戦後になると、イギリスのColossusやアメリカのENIACの成功を受け、国内でも電気式あるいは電子式の大型計算機の開発が進んでいきます。そのひとつ、ETL-Mark IIは1955年に開発されたリレー式の大型電気計算機です。ColossusやENIACは論理素子に真空管を用いました。しかし、ETL-Mark IIや富士通の池田敏雄が1954年に開発したFACOM 100をはじめとする、日本の初期のコンピュータはリレーが論理素子に採用されていました。これは真空管が高価であったことや扱うのが難しかったこと、それに対してリレーは安価で動作が安定し、それに習熟した技術者が日本にも多かったことが理由だと考えられます。

FUJIC, TAC

FUJICは富士フィルムの岡崎文次が1956年に完成させたコンピュータです。ノイマン式と呼ばれる現代のコンピュータの要件を満たす、最初の国産コンピュータとして知られています。その外観からわかるように、真空管を論理素子に使っていることが特徴です。1957年に東芝で開発されたTACも真空管型です。

ここで補足として、日本のコンピュータの開発予算がどこから出ていたのかを見ていきましょう。広く知られているように、アメリカやイギリスではコンピュータは弾道計算をはじめとした軍事利用が想定され、その開発予算も軍事予算から出ていました。しかし戦後の日本は軍を持っていません。それではどのように開発予算を捻出したのでしょうか。

FUJICを例にとると、富士フィルムのレンズの曲率の計算を行うために開発され、実際に利用されました。したがって、はじめから産業利用を目的として開発されたと言えるでしょう。また、富士通のFACOM 100では、競輪業界から研究費用が出ているのです。つまりギャンブルのレートの計算が目的の一つとされていました。これは不思議なことではありません。コンピュータの源流の一つに、オーストラリア人技師ジョージ・ジュリアスが1913年に開発したトータリゼータがあります。これは競馬のレートの計算を素早く行うためのものでした。広く知られる言説に「コンピュータは戦争のために作られた」というものがあります。しかしいま見てきたように、そうと一概には言えず、より人々の生活に根ざした、言うなれば通俗的なコンピュータ開発の系譜があるのです。

CASIO 14-A

最後に1957年にカシオ計算機から発売されたCASIO 14-Aを見ていきましょう。CASIO 14-Aは一般販売された世界最初の世界初の小型純電気式計算機として知られます。カシオ計算機は樫尾 忠雄、俊雄、和雄、幸雄の「樫尾四兄弟」が創業した会社です。かれら兄弟は、それぞれ考案、設計、機械工作といった特有の技能を持ち、協力して本機の開発にあたったと言われます。なかでも昭和の大発明家の一人とも評される樫尾俊雄は、戦時中は逓信省に務めており、電話交換機の開発に携わっていました。そのためCASIO 14-Aもリレーを用いて開発されています。その後トランジスタの導入により小型化した計算機は、電子式卓上計算機、略して電卓と呼ばれるようになりました。そして電卓は汎用コンピュータと並んで、その後の日本の半導体産業を築いていくのです。

これらの計算機が見られる博物館と参考資料

以上紹介してきた各種の計算機は、東京近郊の博物館で実物を見ることができます。

九元連立方程式求解機:国立科学博物館

T型自動交換機:NTT技術資料館

ETL-Mark II:国立科学博物館

FUJIC:国立科学博物館

TAC:東芝科学未来館

CASIO 14-A:国立科学博物館、樫尾俊雄発明記念館

また各計算機の解説は、主に田原総一朗著『日本コンピュータの黎明―富士通・池田敏雄の生と死 (文春文庫)』、遠藤諭著『日本人がコンピュータを作った! (アスキー新書)』、樫尾忠雄著『兄弟がいて』を参考にしました。

また、以下のサイトから平易な解説を読むことができます。

九元連立方程式求解機 - コンピュータ博物館 http://museum.ipsj.or.jp/heritage/kyugen.html

T形自動交換機 - 産業技術史資料データベース https://sts.kahaku.go.jp/sts/detail.php?no=906690820008

ETL Mark II - コンピュータ博物館 http://museum.ipsj.or.jp/heritage/ETL_Mark_II.html

FUJIC-コンピュータ博物館 - 情報処理学会 https://museum.ipsj.or.jp/computer/dawn/0010.html

(本記事執筆者:林田)