フロイト「シャルコー」+Makari, G. (2008) A Mind for Science.他――今月のフロイト系5本

フロイト「H・ベルネーム著『暗示とその治療効果』への訳者序文」(1888, SE Ⅰ 75-85; 全1、167-181)、「催眠(事典項目)」(1891, SE Ⅰ 103-114; 全1、257-269)、「シャルコー」(1893, SE Ⅲ 11-24; 全1、377-391)

Makari, G. (2008) A Mind for Science. In Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis. Harper, Ch1, New York.ジョージ・マカーリ『心の革命 精神分析の創造』第一章 心の科学、みすず書房、2020.

Lepoutre, T. , Villa, F. (2015). Freud with Charcot: Freud's Discovery and the Question of Diagnosis. Int. J. Psycho-Anal., 96(2):345-368.

この臨床講読ワークショップでは、フロイトの著作を三期に分けて、概ねフロイト原著を取り上げながら、それに対する解説・討論論文と、関連主題についてのより現代的な問題意識からの論文を絡めて、古典にも特定の学派にも極力偏らずに読み進めている。既に6周目でフロイト自身の著作以外は重複なく選んでいるので、代表的な註解はカバーしたと言えるだろう。フロイトの新たなテクストが見出されることは稀になり、症例の予後研究もほぼ出尽くしているように見える。それでも新しい寄与が、専門誌掲載の論文の形でもアンソロジー例えばOn Freud's ~のシリーズでも出ており、それから選択することで結果的に、最近の動向を読むことになっている。

三期に分けるのは、キノドス『フロイトを読む 年代順に紐解くフロイト著作』に従っている。第Ⅰ期は、精神分析が臨床的に整備された時期である。『夢解釈』の1900年は綺麗な区切りに見えるが、この最初の大著は「自己分析」の産物である。1910年前後は、その延長で行なって発表しようとした「ドーラ症例」での挫折を越えて、神経症を安定して治療するようになっている時期である。キノドスは第Ⅰ期を「精神分析の発見」と言い、第Ⅱ期を「成熟の時代」、第Ⅲ期を「新たな展望」と名づけている(ワークショップはそれらを副題にしている)。これらの命名には一定の妥当性があるが、特徴は、フロイトを主語にしていることである。フロイトの著作を読むというスタイルだから当たり前だが、キノドスで中心にあるのは伝記ではなく、考察であり概念でありそれらの継起的発展である。

フロイトが書いたものに限らず、誰が何について書いたものであろうと、どう読むのも自由ではある。しかし妥当性や説得力がなければ、普通は顧みられないし、それ以上に、かなり共通する理解がないと、対話も討論も生じない。キノドスによるフロイト読解は、共通の基盤となりうるものを提供していると思われるが、学派が異なると、細部に関して擦り合わせができても、明言されていないスタンスに受け入れ難いものがあるかのように、学び合うのが困難なことがある。逆に学際的というのか、臨床と直接関係ない人のフロイト読解を読むことは、実用性への期待がない分、普通の読書と同じで意外性もあれば、時にアクロバティックでもある。従来から〈臨床講読〉と銘打つことで、文献に関しては或る種の選別を行なってきた。それは時間経済の観点からであって、本来はどれだけどこまで読んでも構わない。思考の自由と多様性の受容こそ精神分析のユートピア的な理念だろうから、誰しもに発揮してもらいたいところである。

しかし臨床的に精神分析的アプローチについて学ぶことに話を絞ると、系統講義セミナーの主題には、おそらく以下の4つの軸を挙げられるだろう。

1.フロイトからフロイト以後の諸学派の展開

2.精神分析的精神病理(ヒステリー・神経症・ナルシシズム・精神病・メランコリー・倒錯・・・パーソナリティ障害・自閉スペクトラム・・・)

3.精神分析/心理療法のプロセス理解:転移と逆転移

4.他領域への関与:医療・教育・福祉・司法・社会・・・

これは英語の総合的な能力向上のために、学習科目を英文法・英文解釈・英作文・・などと恣意的に分けるようなものである。最終的には精神分析的に考えられることを目指すにしても、系統的なセミナーの現実的な目標は、専門家としての常識を踏まえて発想するようになることだろうか。

1年目の第1回は、どこから始めたものか――決まりはないが、今期はマカーリの著述に合わせて、精神分析が姿を現す前の、フロイトとシャルコーとの関わりから始めたい。この時期のフロイトの記事「H・ベルネーム著『暗示とその治療効果』への訳者序文」「催眠(事典項目)」「シャルコー」を読んでも、何が起きていたかのは捉え難い。その結果、歴史の解説や誰彼による伝記的な記述に頼りがちになる。だが、果たしてそれで精神分析がどのように生まれたかを理解できるだろうか。マカーリによる科学史的な再構成には、この点を考えていくよすがにできることが期待される。

現代の論考を選ぶためにPEPでCharcotの一語だけで検索すると、Charcotに言及した論文は2000超あっても、論文タイトルにCharcotを含むという条件にすると英仏独語でフェレンツィ・フロイトの論文5本を入れても10本になり(この論文の英仏版を一つに数えて)、英語論文はAguayo, J. (1986). Charcot and Freud. Psychoanal. Contemp. Thought, 9(2):223-260と、このLepoutre, T. , Villa, F. (2015). Freud with Charcot2本しかない・・もう一つ、ブロイアーの伝記を始めとしてこの時期と主題について多数書いているHirschmüller, A. (2020). Freud bei Charcot. Zur Entstehungsgeschichte der Studie »Quelques considérations …«. Luzifer-Amor, 33(66):92-116.は手堅そうだが、去年刊なのでPEPでは要旨しか読めず、”Psychoanalysis and History”に英訳が出るのを待つ。

"Freud with Charcot"は、24ページあるのに驚くほど情報量が乏しく冗漫なので、簡単に済ませたい(著者の一人François Villa氏はProfesseur de psychopathologie, Université Paris DiderotでFrench Psychoanalytical AssociationのTraining Analyst(IPAメンバー)とある)。曰く、診断という行為には、一般化と個別性の把握の間の緊張がある。非定型や特異的事実は、むしろ定型を確立する助けとなる。――しかしこれらは、フロイトがシャルコー個人から数カ月の滞在の間に教わるようなことでも、シャルコーだけがしていることでもなく、自然法則を発見していく科学一般の特徴ではないだろうか。例えば、リンゴの木からリンゴと葉が落ちたとする。着地までの時間差を、それぞれに掛かる重力の差と考えるのは悪手で、重力は一定でも空気抵抗の強さの違いが反映している、と考えるのが普通だろう。

むしろシャルコーがしたのは、身体(神経)医学で威力を発揮した方法論の、ヒステリーという別の性質のものへの適用である。身体を基盤にした現象と想定して研究を進めたら、患者の模倣はより迫真的になった――冒頭の絵の右側では、供覧されている症例らしい女性が崩れるように背を反らして支えられているが、彼女の視線の先、絵の左奥には、やはり反り返った女性が描かれている。注目を浴びるシャルコーを描いたこの絵は、期せずして症例がヒステリー患者の図解に従っていたことを表すものとして知られている。

そう振る舞わせしめるものを、これからフロイトは無意識あるいは転移、欲望と呼んでいくだろうか。少なくともそれが神経系でも鉱物mineralでもなかったところで、精神分析は始まっているだろう。

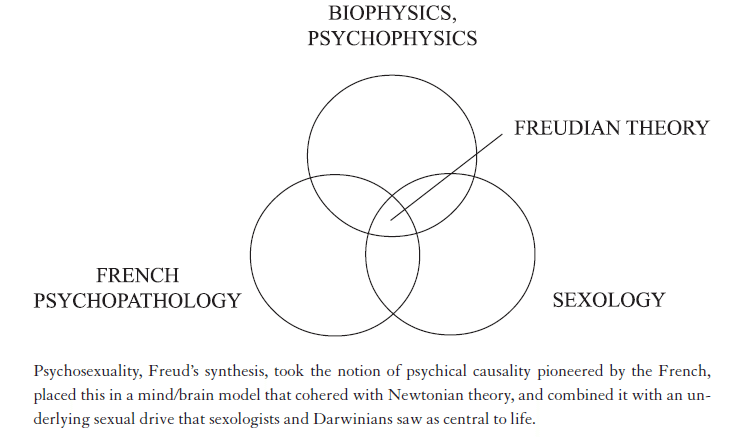

ジョージ・マカーリ『心の革命 精神分析の創造』は、精神分析を「主観性に関する客観的な科学」を志向するものと捉えた上で、その進展を

(1)フロイトによる一九世紀の心に関する諸理論の統合

(2)フロイトを中心とした研究者たちの集合離散

(3)会員資格規約と臨床設定の共有によって組織化された国際的共同体

の三つの段階に整理した。これの大著は、この基本的な見取り図の下で書かれている。

第1章「心の科学」は、(1)の三分の一、下の図(Makari, G.原書p.120)の左下部分、「フランスの精神病理学」をフロイトがどう処理したかを扱っている。彼は伝記的事項もコンパクトに述べているので、この章の4つの節が何を論じているのかを、項目のみ確認しておく。副題は適当に付けてみた。

Ⅰ.新心理学からシャルコーへ

記述は、内的生活を扱う心理学を哲学の一部門から引き離して、自然科学の方法論を採用すべしという新心理学を代表した、テオデュール・リボーから始まる。科学の範は、オーギュスト・コントの実証主義である。外的観察の重視は骨相学の評価という誤りにも結びついたが、内的観察の設定は認識の機械論的モデルによって用意され、イギリス経験論に由来する連合心理学は心理学的実験の枠組みを提供した。リボーは、経験論の「白紙」に対して、進化と遺伝が内容を規定するとした。彼は実験場として精神疾患に注目した。シャルコーの登場。神経学で業績を挙げてきた彼は、ヒステリーに関心を寄せ、「精妙な四段階の発作」を順序づけた。彼は催眠もまた「神経学的な錯乱の結果」とした。こうした「身体から心へ」の因果関係に対して、暗示は心から身体へを論じる心理学を必要とした。フロイトがサルペトリエール病院に留学したのはその頃だった(1885)。

Ⅱ.シャルコーに近づこうとするフロイト

1856年5月6日の誕生から1882年マルタ・ベルナイスと出会い婚約するまでの小史。フロイトは研究職を諦め、ウィーン総合病院で内科を経てマイネルトの精神医学教室に入った。コカインへの関心、熱狂と恐るべき嗜癖性。非難をかわすパリ留学の機会。シャルコーに感銘を受け著作を翻訳(後に長男にMartinと命名)。

Ⅲ.催眠法とシャルコー学説の瓦解

ベルネームの批判は、シャルコーの「遺伝性神経障害」説を無効にする。それは実証的に確認される。ベルネームも翻訳したフロイトは、ベルネームの指摘は受け入れつつ、彼のように「人と人の間の暗示」を云々するのでなく、暗示を受け入れやすい状態にある患者の条件として「自己暗示」を抽出し、考察の舞台を整える。シャルコーのもう一つの説明原理である病因の遺伝性は、脊髄労が梅毒の症状であることが明らかとなって、もはや成立しない。「退化」以外の、心理学的な説明が必要である。

Ⅳ.『ヒステリー研究』とフランス精神病理学の乗り越え

代わって、「心的外傷」と「無意識的自己暗示」の力が台頭する。ブロイアーと「アナ・O」症例の紹介。「心的葛藤」の中心化と「防衛」および「誤った結合」の概念の導入と、治療の可能性の提示。「転移」概念の登場。周回遅れとなったピエール・ジャネ。

いよいよフロイト(1888,1891,1893)の小編だが、まだ精神分析前夜である。これらは、マカーリの構図にそのまま収まるものだろうか、それとも、それ以上/以外の何かを含んでいるだろうか。