フロイト『性理論のための三篇』とMakari, G. (2008) The Unhappy Marriage of Psyche and Eros.ほか

フロイト『性理論のための三篇』(SE Ⅶ, 123-243; 全6、163‐310)

Van Haute, P. and Westerink, H. (2016). Sexuality and its Object in Freud's 1905 Edition of Three Essays on the Theory of Sexuality. Int. J. Psycho-Anal.,

97(3):563-589.

Blass, R.B. (2016). Understanding Freud's Conflicted View of the Object-Relatedness of Sexuality and its Implications for Contemporary Psychoanalysis: A Re-Examination of Three Essays on the Theory of Sexuality. Int. J. Psycho-Anal., 97(3):591-613.

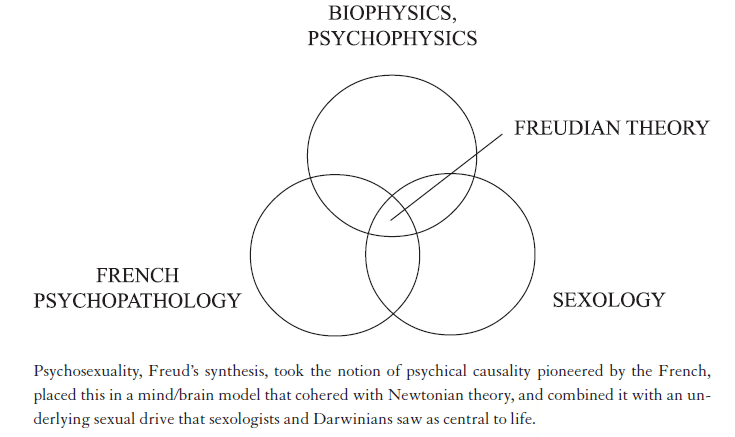

Makari, G. (2008) The Unhappy Marriage of Psyche and Eros. In Revolution in

Mind. The Creation of Psychoanalysis. Harper, Ch3, New York.ジョージ・マカーリ『心の革命 精神分析の創造』第三章 心とエロスの不幸な結婚、pp124-179、みすず書房、2020.

マカーリは、フロイト理論の三つ目の源である性科学を主題とする第三章の題を、「心とエロスの不幸な結婚」とした。エロスは、身体・動物的欲望・種に通底する何かである――マカーリは、本文ではそれ以上を言わないが、本当は、神話と最も結びついているのだろう。

第三章の題辞:”It is a raging serpent she must wed..."は、アプレイウス『黄金の驢馬』中の、『アモールとプシュケー』から採られている。これは散文調の英訳で、ペンギンクラシックスでは以下の一節に当たる:

On mountain peak, O King, expose the maid

For funeral wedlock ritually arrayed.

No human son-in-law (hope not) is thine,

But something cruel and fierce and serpentine;

That plagues the world as, borne aloft on wings,

With fire and steel it persecutes all things;

That Jove himself, he whom the gods revere,

That Styx’s darkling stream regards with fear.

「高い山の嶺に、王よ、その少女を置け

死に行く嫁入りの、粧いに飾らせて、

婿として人間の胤から出た者をでなく

荒く猛しく 蝮のように悪い男を待ち設けるがよい

翼をもって虚空を高く飛行しあるき、万物を責め

焔と剣をもって すべてのものを痛め弱らす男

そのものをユピテルさえも懼れ 神々も彼には恐れをなし

三途の河の暗闇さえも怖じ気をふるう男なのだ。」

物語の中心人物、プシュケー〔プシューケー=心〕は、或る国の美貌で崇拝されていた姫だが、嫉妬したヴェヌスは息子のクピードーに、「あの小娘が世界で一番卑しい人間と、この上もなく激しい恋に陥るように、」そしてその男は「世界中を探してもこれほどみじめな者はあるまいというくらいな(ひどい)人にしておくれ」と依頼していた。未婚の末娘を案じ父王は、イオニアの神であるアポローンに宣託を仰いだ。そこで神が言ったことが、上記である。

エロスは、元々ギリシア神話に登場する、愛と性を司る神である。ローマ神話では同じ人物たちが別名で現れ、また時代によって違う物語となっている(https://en.wikipedia.org/wiki/Eros)。しかし、その顛末は必ずしも不幸だとばかりは言えない。『アモールとプシケ―』は、ユング派のエリック・ノイマンが彼女に降りかかる試練を取り上げて、女性の心理的発達を論じる素材としている。アモールあるいはエロースは単にリビドーのような衝動ではなく、元型として人物のように振る舞う。ここでも、「元型」が「内的対象」とほぼ等しいことが示されている。ヴェヌス=ヴィーナス自身は美人いや美しい神であるはずなのに、人間が神に並ぶのが許し難く、息子を使って嫉妬の呪いを掛ける。これもまた、娘に嫉妬する母親の一面だろうか。

マカーリが「心とエロスの不幸な結婚」と言う際には、こうした含みではなく、ただ心がraging serpentを受け入れる困難を指していそうである。しかし、心を狭義のエロスすなわちリビドーに直結させたフロイト理論は、早晩行き詰まる。マカーリの言う第三段階では、フロイト自身が、精神分析の理論として、エロースを性限定ではなく生の欲動へと拡張していく。

Ⅰ.フリースとの交流の中で:1887-

この頃のフロイトは、研究の主題を変え、惚れ込み対象を変え、病因論という理論の根幹を変え、と試行錯誤をしているように見えるが、「単一の原因を追及する」という態度においては、揺らがなかったようである。本人による自慰でも父親による性的虐待でも、「幼年期の過剰な性的刺激」という着眼点は維持されている。ブロイアーは「絶対的で排他的な定式」に心を奪われなかった分、フロイトのような理論の構築と修正を続けることはなかった。

Ⅱ.性科学の発展と性倒錯論

通常のイメージでは、性病・性犯罪の横行と偽善的な性道徳が性科学の原動力だったとされてきた印象があるが、マカーリによれば第一義的には、ダーウィン主義に後押しされた自然科学的視線によるものだったという。クラフト=エビングによる四つの主な倒錯について記述し、フロイトに基礎を提供した。シュレンク=ノッチングは、催眠・暗示法による性倒錯の治療を提示したことで、その由来に生物学的変異と退化した遺伝以外の以外の余地を生み出した。

Ⅲ.1896年のフロイトの極論と1897年の放棄

この時期に、フロイトが病因論を変転させて、性的白昼夢つまり空想辿り着く経緯は、類書でよく叙述されている。マカーリは、フロイトの転向の契機として、従来からのフリース物語や父の死の喪の物語にも、ほとんど触れることがない。彼の議論は、既にサロウェイで取り上げられていたが、科学的反証としてのフェリック・ガデルによる調査を重視する。フロイトは原因として性的虐待の道を絶たれたことで、自慰self-abuseを選ぶ。そこで加わる新しい力が「空想」である。外側からの力は、外界の誰かによる行為によってではなく、身体という心の外側からもたらされる。その前身は、「自体性愛」と呼ばれる。

Ⅳ.症例としてのドーラ

マカーリは別の論文でドーラを論じつつ、フロイトにおける「転移」理論の展開を述べている(Makari, G. J. (1997) Dora's Hysteria And The Maturation Of Sigmund Freud's Transference Theory: A New Historical Interpretation. Journal of the American Psychoanalytic Association 45:1061-1096)。1905年に発表された「ドーラ」論文の「後記」には、1900年にはなかったものを含んでおり、それはドーラ再考で得たものだった、と。それ以前のパラダイムのみでつなげると、ドーラという個人性は失われる。フリースは思ったという、「ドーラの夢にフロイトが発見したように見える奇異な病因学的公式は、この女性に会うはるか前から彼が考案していた試論と全く同じである」と。その試論とは、口唇域を過度に刺激した親指しゃぶりという自慰=自体性愛が先にあり、それが近親姦的な空想を伴う自慰空想となって抑圧され、ヒステリー症状が生じた、というものである。フロイトは、1905年に公表すると決めたときに、治療終了直後の二週間で書いた部分にほとんど修正を加えなかったとのことだが、それの最初の方では、「彼らの純粋に人間的・社会的な事情に対して注意を払う義務がある。中でも特に、私たちの関心は患者の家族事情に向けられるだろう」と書いている。マカーリが言うように、フロイトは「もはや彼自身が信じていないことまで多くの読者を最後は納得させてしまう仕儀と」なったのだろうか。

Ⅴ.『性理論三篇』

この論考の怜悧さは、性科学者たちが性欲動と呼ぶものを、「それを構成する諸要素にいったん分解してから分析」して見せたところにある。詳しくはまたの機会に譲るとして、問題は、そのように因数分解できたからと言って、概念の産物は、どれも根本原理だ、と言えたりしないことである。

Ⅵ.フロイト理論の成立