軽率にやってみたらVRと建築が生み出す新しい未来が見えてくる─「第0回VR建築コンテスト」レポート〜はじまるまで編〜

こんにちは。

FUKUKOZYです。

先日2018年12月16日に結果発表が行われ、大盛り上がりのうちに幕を閉じた「第0回VR建築コンテスト」。

僕もこのコンテストの運営を末席で微力ながらお手伝いしていました(そして、しれっと作品も出しました)。

VRと建築が生み出す新しい未来に軽率に触れてみようとの思いで開催された本コンテスト。

運営メンバーや出展者の方々などさまざまな人が協力し合って、無事コンテストを終えることができました。

運営参加メンバー

いつもは雑な備忘録を書いてたりしていますが、今回は「第0回VR建築コンテスト」がいかにして企画・運営されたのか、そういった点に焦点を当ててレポートを書いてみようと思います。

だいぶ長くなりそうなので、本レポートは「はじまるまで編」、登録・提出受付が始まってからの「はじまってから編」、ワールドが公開された後の「VR建築の未来をみた編」の3編でお届けできればと思います!

まずは「はじまるまで編」。

お品書きはこんな感じです。

「xRArchi」って?

まずは「第0回VR建築コンテスト」を運営した謎の集団「xRArchi」について説明しなければなりません。

「xRArchi」は

「xRと建築の未来を考えよう」

の考えのもと、さまざまな人たちが集い、情報交換しているコミュニティです。

メンバー間にヒエラルキーはありませんが、キャプテンを松本ちなつさん、委員長をバーチャル建築家・番匠カンナさんが務めています。

普段はゲーマー向けチャットである「Discord」を利用して、分野を問わずさまざまな情報を交換している、みんなでわいわいxRと建築の未来について考えるコミュニティです。オンライン上だけではなく、オフラインでもメンバーが集まって勉強会をしています。

Twitterでもメンバーが色々情報発信しているので、興味があったらぜひ見てみてください。

キャプテンの松本ちなつさんのツイートによれば、xRArchiのウェブサイトができたのが2018年8月頃。

xRArchiはまだ誕生して4カ月あまりのコミュニティです。これからどんどんさまざまなことが仕掛けられればと考えています。

「第0回VR建築コンテスト」って?

そんなxRArchiが仕掛けたのが、今回レポートする「第0回VR建築コンテスト」です。

メインビジュアルポスター

(ポスターデザイン:sabakichiさん、

メインビジュアル:wanimationさん)

「第0回VR建築コンテスト」は、

VR空間を複数人で楽しむことができる無料のソーシャルVRアプリ「VRChat」上にみんなでつくった「VR建築」でまちをつくる

というコンセプトの公募型コンテストです。

従来のコンペの形式を取りながら、応募された3Dモデルデータでそのままひとつの「まち」ができあがる点がこれまでにない特徴だと思います。

第0回のテーマは「バーチャルな家」。

それぞれの方が思い描く自由な「バーチャルな家」を応募してもらいました。一応、コンテストということで最優秀賞と各審査員賞も設けています。

はじまるまではどのくらいの人が興味を持ってくれるのだろうとハラハラしていましたが、終わってみれば

登録者数:107名

作品数:61作品

という驚きの大盛況の結果となりました。

応募作品一覧

公開されたワールドの様子

発案者である松本ちなつさんからxRArchiのメンバーに企画が発表されたのが2018年9月9日、そしてコンテストが公にされたのが2018年10月28日。

本記事「はじまるまで編」では、企画からわずか1カ月半あまり、驚くべきスピードで組み上げられた「第0回VR建築コンテスト」公開までの模様をレポートしていきます。

「第0回VR建築コンテスト」で目指したこと

まずはxRArchiがなぜ「第0回VR建築コンテスト」を開催したのか。

このコンテストで目標となったのは

初心者にもVRの楽しさを知ってもらって、建築×VR人口を増やす

ことです。

今回、審査員長を務めた番匠カンナさんの言葉を引いてみましょう。

この「VR建築」コンテストは、誰もが軽率に空間をつくる未来を先取りするもの!!

とにかく自由に家をつくって、集まった家で好きの詰まったVRのまちを作ろう

現実では不可能なアイディアもよし、リアルな表現を求めるもよし、学校の課題でつくった3Dモデルでも、過去につくった何かでも、真面目も、お遊びも何でもよしだよ〜

そしてVRやゲームエンジンに触れたことのない人にこそ、チュートリアルをたくさん用意したから、ぜひこのコンテストを通して学んでほしい!簡単だと知ってほしい

これを機にVR空間に飛び込んでみたら、未来の空間がきっと見えてくるよ

「第0回VR建築コンテスト」HPより

番匠さんがこのコンテストで目指しているものがよくわかります。

VRはまだはじまったばかりだからこそ、未来が広がっている。そんなVRの可能性を一緒に模索するためのきっかけとなってほしいという思いで開催されたのがこの「第0回VR建築コンテスト」です。

VRの面白さはいくら言葉を紡いだとしても十二分には伝わりません。

番匠さんがこちらの記事で

「どんなに言葉で書いてもVRは実際に体験しないとわからないってのが紛れもない真実」

と書いているように、まずは体験してもらわないと始まらない。

なら、体験したくなるように自分たちが楽しんでる姿を見せちゃおう。

それがこのコンテストの意義だったのではないかと思います。

後述しますが、体験したくなった人がすぐにVR建築の制作・VRを始められるようにするために、今回利用した「VRChat」には必須のゲームエンジン「Unity」の使い方、各種モデリングソフトから「Unity」へのエクスポート・インポートなど、さまざまなチュートリアルを充実させることがこのコンテストでは意識されました。

みんなで組み上げた「第0回VR建築コンテスト」

企画スタートからわずか1カ月半あまりで組み上げていったこのコンテストですが、xRArchiのメンバーが要項やワールドのデザイン、チュートリアル、ビジョンなどを議論しながら決めていきました。

コンテストをスタートするまでにどのような部分がポイントとなったか書いていければと思います。

●テーマについて

テーマについては、今後を見越した「第0回」であるからこその分かりやすさとインパクトが重要でした。そこで、建築の人に限らず、一般の人にも親しみのある「家」を主軸のテーマとすることがスタートとなりました。

はじめは「リアル・バーチャル・住宅」「リアル/バーチャルな住宅」「未来住宅」など、VRに縛られず現実の住宅においても新しさを求めるような解釈の広いテーマ、が検討されました。

しかし、最終的には誰でも軽率につくって応募できるという親しみやすさを意識した

バーチャルな家

がテーマとなりました。

「家」という親しみやすいキーワードが入ったことで、幼少期の思い出を込めたものなど、それぞれの人の思いがこもった印象的な作品も提出されたのではないでしょうか。

●各種チュートリアルの充実

上述のように、「第0回VR建築コンテスト」の目標ははじめての人に軽率に参加してもらうことでした。

しかし、参加はしたいけど、提出の仕方がわからない...なんて方も一定数いるのではないか。そんな方のために提出までのチュートリアルを充実させることを意識しました。

具体的には、コンテストのHPで「VRChat」には必要な「Unity」のダウンロード、各種3DモデリングソフトからUnityへのインポート・エクスポート、提出用のデータの作成まで、これを読めばモデリングさえできれば誰でも提出できるようになるチュートリアルを公開しました。

公開されたチュートリアル

チュートリアルの作成は松本ちなつさんが中心となってまとめていきました。

このチュートリアルには今回のコンテストへ軽率に参加してもらいたい、という考えのほか、建築の人にはまだ馴染みのないゲームエンジン「Unity」に触れてみてほしいという思いも込められています。そこで、3Dモデリングソフトからのインポート・エクスポートのチュートリアルの中には、建築系では親しみのある「SketchUp」も対象となっています。どちらも無償版が用意されているため、パソコンさえあればすぐに触れることができます。

本コンテスト終了後でもチュートリアルは公開されていますので、ぜひ気軽に自分のモデルを「Unity」に入れて遊んでみてください。

●提出データのギミックについて

今回のコンテストでは「VRChat」上のひとつのワールド内で応募作品を配置しひとつのまちをつくる、というコンセプトであったからこそ、処理負荷の問題が浮上しました。

この点については技術進歩などによっていずれは解決する問題ではあると思います。

しかし、現在のスペックでどの程度までのものを許容できるか。はじめてのコンテストであることから提出される作品数も予測できず、どのくらいの負荷になるのか想定できませんでした。

そこで、作品内のギミックをどのくらい許容するか、sabakichiさんが作成した大枠の要項をもとにして、慎重に検討が重ねられました。

本コンテストと同様にさまざまな出展者がVR空間上にモデルなどを展示する形式のイベント「バーチャルマーケット」なども大いに参考にしています。

たとえば、負荷をかなり要してしまう鏡の効果の制限、ライトなどはベイクした状態で提出してもらうなど。

「VRChat」上でさまざまなギミックの実装が可能になるSDK(開発に必要なプログラムをまとめたもの)の使用については、詳細な項目を設け、使用可能なもの、非推奨なものが一覧できるように「作成/提出時の注意点やSDK等の詳細」を公開しました。また、シェーダの利用については出展者の方と調整しながら負荷が大きくなく提案に必須であれば利用可としました。

想定以上の作品数が提出されワールド公開までには軽量化の作業などさまざまな苦難がありました。しかし、事前に詳細に要項を設定したことで、終わってみれば、訪れた人たちがストレスなく楽しめるワールドを作成することができました。

また、SDKについて詳細に記載したことで、制約が多いながらもVR建築ならではのギミックを持つ作品が多く提出されました。

最優秀賞や審査員賞を獲得した作品の多くもSDKやシェーダーなどのギミックを上手く活用したもので、VRならではのギミックをうまく利用し居心地のよい空間をつくることが「VR建築」には重要なのだということが分かりました。

しかし、ギミックの制約によって、やりたいことを泣く泣く諦めてしまった応募者の方もいるかと思います。その点はこれからのVR建築コンテストで考えていければと思います。

●ワールドデザインについて

爆 速 で 決 ま り ま し た

というのは冗談ですが、ここでxRArchiの圧倒的なスピード感が発揮されました。

まず、ワールドのデザインについて意見を募ったところ番匠さんから

アイデアスケッチが出されました(9月14日)。

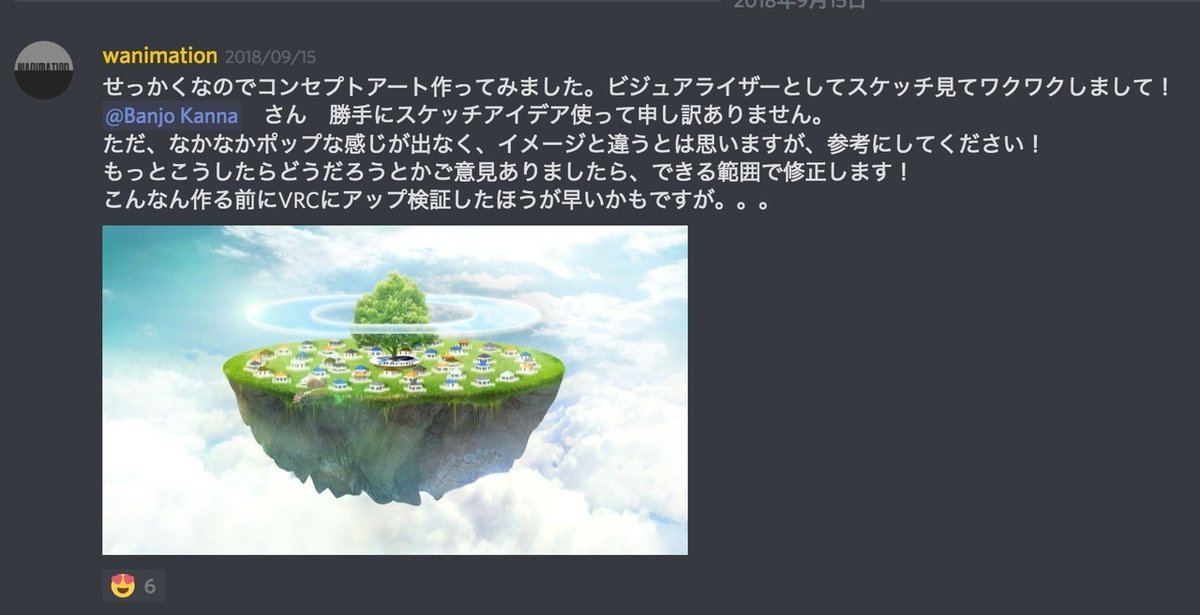

そして、

建築ビジュアライザーのwanimationさんから現在のメインビジュアルにほぼ近いパースが上がったのが9月15日。

この間、、、

1日!

xRArchiのメンバーのつよつよさに歓声が上がった瞬間でした。

驚きの声を上げるxRArchiメンバー

さらに畳み掛けるように明らかにされたのが、これがパースではなく3Dモデルであったこと。

ワールドの原型が誕生した瞬間です。

もう一度言いましょう。

アイデアスケッチからワールドの原型ができるまでの期間、、、

1日

です。

とはいえ、実際にワールドとして運用するためにはいくつかの課題もありました。

●ワールド制作について

ワールドとして運用するための課題として

●データの軽量化

●skyboxをどうするか

●中央の大樹どうするか

...etc

など多くの課題がありました。

最大の課題はさまざまな作品をおけるようにワールド自体の容量を軽くすることでした。

最初のモデルのポリゴン数は約70,000、このままではワールドとして運用するには負荷が重すぎます。そこで、まずはポリゴン数の低下が図られました。

それでも容量はまだ重め。岩や樹などの小物のポリゴンが影響しているのか、それとも島の自体が重いのか。

いろいろな要因が模索された結果、

と思いも寄らないとこが負荷の要因だったり、四苦八苦しながら容量を軽くするも、今度は

ワールドの印象が変わってしまう。

あっちを調整すればこっちが立ち行かず、そんな難しい調整を担当したのも松本ちなつさん。

最終的には応募作品をしっかりと受け止めるワールドができあがりました。

●ポスターデザインについて

要項やワールドデザイン・制作が終わると、いよいよ公開に向けて広報物の準備。今回はwanimationさんのすばらしいビジュアルがあるので、それを存分に活かした広報物を作成することとしました。

メインポスターのデザインはsabakichiさん。

わちゃわちゃ感がありつつ未来感、Tech感も感じられるようなデザイン。コンセプトシートも作成し、HPなどと合わせてコンテストの広報物はすべてデザインの統一を試みています。

メインポスター

sabakichiさんによるコンセプトシート

SNS用広報素材(筆者作成)

浮島のワールドにみんなのVR建築でひとつのまちをつくる、というコンセプトは広報物のデザイン統一のおかげもあり、出展者の方にも上手く伝わったのではないではないかと思います。

このように「第0回VR建築コンテスト」の広報では、コンテスト自体のコンセプトをどうやって上手く伝えるか、ということも意識されました。

いよいよ発表・登録受付開始!

ほかにも審査員の選定や告知用ハッシュタグの検討など...

数えきれない項目をコンテスト公開までに詳細を詰めていきました。

ハッシュタグを検討するxRArchiメンバー

準備期間は2018/9/9〜2018/10/28の約1ヶ月半でした。

そして、2018年10月28日に「第0回VR建築コンテスト」の概要が世に発表されました。

「第0回VR建築コンテスト」発表の告知画像

xRArchiは獣率が多いです

発表は「VR建築コンテスト」らしく「バーチャルキャスト」を利用して「VR発表」をしました。

録画もあるので、興味ある方はぜひ見てみてください。

そして、満を持して「第0回VR建築コンテスト」が公開、登録・提出受付が開始されたのです。

登録・提出受付開始後も、質問の対応や途中経過動画の配信など、軽率に参加してもらうためのアクションを積極的に起こしていきました。

その辺りは次の記事で触れられればと思います。

「第0回VR建築コンテスト〜はじまるまで編〜」所感

ここで小休止的に、末席でお手伝いしていた私がコンテストがはじまるまでの動きについて所感を述べられればと思います。舌休め的にお読みいただければ嬉しいです。

お仕事で建築関係のコンペの運営のお手伝いをすることが個人的にあるのですが、今回の「第0回VR建築コンテスト」までの準備の様子を見ていて驚いたのが

●誰かの意見を押しつけるわけではない合議制の組織体制

●アイデアから実行までの異常なスピード

●バーチャルミーティング

といった点でした。

●誰かの意見を押しつけるわけではない合議制の組織体制

「第0回」ということで、前例もないこのコンテストは模索しながら色々なことが決定されていきました。

最終的な判断は発起人・xRArchiキャプテンである松本ちなつさんに決定してもらいましたが、基本的にはみんなで意見を出し合いながら内容を詰めていきました。普段の仕事ではなかなかできない理想的な組織体制だったのではないかと思います。

これは

初心者にもVRの楽しさを知ってもらって、建築×VR人口を増やす

という今回のコンテストの目標が運営メンバーで明確に共有されていたからでしょう。

●アイデアから実行までの異常なスピード

「●ワールドデザインについて」で触れたようにアイデアが出ると基本的に1日でラフが出てくる驚異的なスピード感を持つ運営チーム。

これは普段からモデリングやデザインなど、ものをつくることを楽しんでいるメンバーが集まっているxRArchiだからこそ持ち得たスピード感だったのではないかと感じました。

知識やアイデアを共有し合いながら、すぐに実行に移すある種の「軽率さ」はコンテスト自体の目標に限らず、xRArchiメンバーがもともと持っていて、メンバー内で暗黙的に共有されている姿勢だったように思います。

●バーチャルミーティング

最高でした。

僕自身はVR機器を持っていないので、参加はできなかったのですが、メンバーがVR上で集まり議事録が共有されてくる状況は異空間でした(そして、結構色々なことがちゃんと決まっている)。

各々、自分の日常を持ちながらコンテスト開催に向けて協力し合えたのはさまざまなツールを駆使しながら情報共有をできたからでしょうね。

現代社会万歳!

登録・提出受付開始後も運営チームの手際の良さに舌を巻くばかりでしたが、それはまた次の記事にて。

いいなと思ったら応援しよう!