【授業】タンタンの冒険旅行『青い蓮』の中国

自分が子供のころに読んだ本は、果たしてどれくらいの人が知っているのだろう。タンタンの冒険旅行シリーズ、筆者が子供の頃には図書館の児童書コーナーに置かれていたので、児童文学界隈ではそれなりに知られていると思っていた。

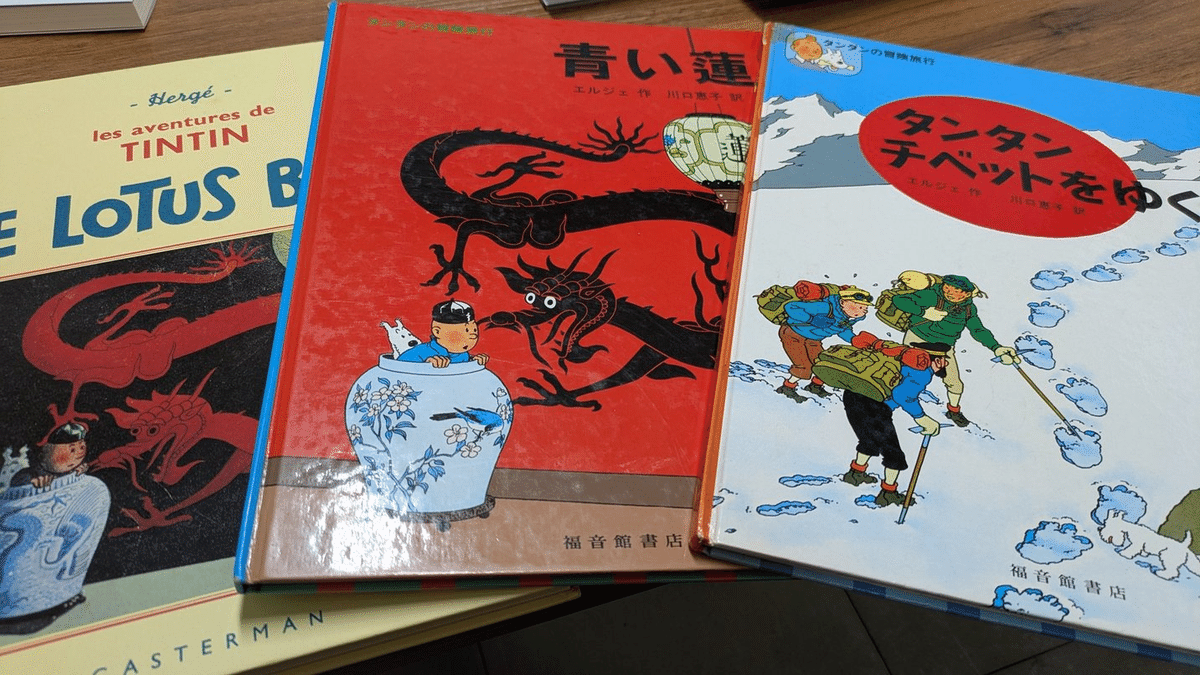

ベルギーの漫画家エルジェによって1924年から連載を開始した同シリーズは、未完の作品も含めて合計24冊が出版され、日本でも福音館書店から翻訳が出ている。

スリルと冒険に満ちた少年漫画のようなストーリーでありながら、冷戦や奴隷貿易など時事問題を扱いつづけ、細部まで丁寧に描き込まれた全ページカラーの絵はそれ自体が絵画のような魅力を備えている。子ども時代にまだ見ぬ異国へのあこがれをかきたてられたものだ。いつかきっと、自分自身もタンタンのように世界を冒険したいとあこがれながら。

大学で講義を担当するようになって、「中国文学特殊講義」の最後の授業では、タンタンの冒険旅行シリーズの中国編『青い蓮』を紹介した。

タンタンの冒険旅行『青い蓮』

1934年に連載を開始した『青い蓮』で、タンタンは国際麻薬密輸組織を追ってインドから上海へ渡る。西洋列強が支配する「租界」に根城を這った日本人実業家ミツ・ヒラトの陰謀を暴き、組織を一網打尽に追い込む。

作中では日本の陰謀による鉄道爆破事件――すなわち柳条湖事件から着想を得た事件が描かれる。日本人を悪役にするだけではなく、作中の西洋人についても、美化することなく中国人に対して横暴で無理解な存在として、批判的に描かれている。

しかし、そこにあるのは、悲惨な現実を暗いままに描くのではなく、漫画的な笑いのなかに誤解を笑い飛ばす姿勢、笑いのなかに風刺を込める姿勢だ。

たとえばタンタンの知り合いの刑事デュポンとデュボンは中国人にまぎれこむために中国服を着て登場するのだが、じつはその衣装が清代の旧い衣装で、ごていねいに辮髪のかつらまで付けている。街中の人が笑いながら後をついていく。「ふりむかないで!どうもさっきからだれかにつけられてる気がするんだ!」

この場面など、子供の頃にはただ笑っていた。デュポンとデュボンが民族衣装を着て笑われるシーンは、シリーズのなかにたびたび登場する。ほんとうの外国は、本の中のようなお仕着せの衣装を着た世界ではないかもしれない。外からのイメージと、その国の実際が違うということが、子供心にもわかった気がした。

QRコードで漫画のコマを紹介

原作の美しい絵できるだけを授業でも紹介しようと思ったが、印刷するとページがかさみ、白黒になってしまう。そのため、授業では紹介したいシーンをグーグル・スライドにまとめて、QRコードからアクセスできるようにした。

……のだが、当日の授業では機材トラブルのため教室のスクリーンが頻繁に消えるという事故が起こる。しっかり画像と映像資料を準備してきたのに、まともに映せなかったのは残念だ。しかし、QRがなければ学生には画像を一つも見せることができなかったので、やはりQRを準備してよかったのかもしれない。

二人の「チャン・チョンジェン」

海外に行くたびにその土地の人々と友達になるタンタン。『青い蓮』では、チャン・チョンジェン(張仲仁)という少年がタンタンと知り合い、助け合う。

このチャン・チョンジェンは、エルジェの協力者であった中国人青年をモデルにしている。

上海の郊外に生まれ、当時ベルギーで美術を学んでいたチャン・チョンジェン(張充仁)は、知り合いの神父の紹介でエルジェと出会い、中国に関する情報を提供し作品の執筆にも加わった。

それまでのエルジェは、海外について十分に理解しないまま連載を開始することもあり、中国人に対しては当時のヨーロッパのメディアが伝えていた誤解をそのまま信じていた。しかし、チャン少年との出会いにより、エルジェは中国の社会と文化に関心を抱き、以降は外国について詳しく調査してから作品を執筆するようになったという。

『青い蓮』が完成すると、エルジェは本をチャンとの共作として出すことを提案したが、チャンは断り、代わりに「張仲仁」というサインを本の中に五か所書き込んだ。

やがてチャンは帰国するが、中国の政治的混乱に伴って連絡の取れなくなったチャンのために、エルジェは続編『タンタン チベットをゆく』を執筆する。

友情はこのシリーズの大きなテーマだ。特にチベット編では、タンタンは飛行機事故に遭ったチャンの生存を信じて、ヒマラヤの雪原を捜索する。チャンとは一面識もないハドック船長や、ネパール人の山岳ガイドのタルケも、命の危険を賭してタンタンに協力する。

チャン・チョンジェンの足跡を尋ねて

かつて中国に旅行したとき、チャン・チョンジェン生誕の地を訪ねたことがある。チャンが生まれた上海郊外の七宝鎮は、街中を水路が行きかう美しい街だ。現在では古い街並みを活かした観光地になり、上海市内から地下鉄でアクセスすることができ、週末ともなればかなりの人出でにぎわう。

チャンは中国に帰国したのち、一時は迫害を受け、芸術家としての活動ができなくなったが、政治的混乱が終結するとともに再評価されるようになり、現在では中国にも彼の作成した銅像が展示されている。

数年前、春の上海を訪れたとき、上海図書館の周辺を散歩していて、小さな公園のまんなかで意気揚々と片腕をあげる若い男の銅像に気がついた。中国国家の作曲者、聶耳(ニエ・アル)である。

ふとどこかで、チャンが聶耳の像を作ったという記事を読んだことを思い出した。彫刻の台座を見ると、確かに『青い蓮』にもあるあの署名があった――張充仁。

溢れんばかりの若さに満ちた銅像の表情は、まるで今にも歌い出し、歩き出しそうに見える。チャンもまた、苦難を乗り越えて芸術家として再生することができたのだ。

参考文献

・エルジェ作、川口恵子訳『青い蓮』福音館書店1993年(カラー版)

・エルジェ作、川口恵子訳『タンタン チベットをゆく』福音館書店、1995年。

・マイクル・ファー、小野耕世訳『タンタンの冒険 その夢と現実』サンライズ、2002年。

・エルジェ作、川口恵子訳『タンタンの冒険 青い蓮』ムーランサールジャパン、2005年。(白黒版)