5年間やってわかった、BtoBマーケターがやるべき仕事の全体感

こちらのnoteをベースにした書籍を、翔泳社さまより出版させていただくことになりました!

<書籍>

最高の打ち手が見つかるマーケティングの実践ガイド

3つのマップで戦略に沿った施策を実行する

「マーケティングの実践ガイド」というタイトルの通り、かつて、なにもかもが手探りで進めるしかできないことに頭を悩ませていたあのころの自分に向けて「BtoBマーケティングの全体像を把握し、実践の解像度を上げること」を目的に書きました。

ベテランのマーケターの方にとっては”思考の整理”の一助に。これからマーケやるぞ!って方には”学習と実践のサポート”に。インサイドセールスやセールスのみなさんにとっては、”マーケティングに関する理解度向上”と”組織の連携強化”のお手伝いができる内容を目指しました。

ぜひ、手にとっていただけるとうれしいです。

富家(ふけ)と申します。

いつもお世話になっているみなさん、ありがとうございます。

BtoBマーケティングに関わる仕事をさせていただくようになって、2023年で6年目を迎えました。たくさんの人に支えられて、なんとかここまでやってこれました。

3人でスタートしたマーケティングチームが、5人…10人…30人…と人数が増え、やがて部となり、メンバーを持たせもらうようになりました。私個人としても1つのサービスのマーケティング担当者からスタートし、事業全体、全社マーケ…と、マーケターとして少しずつ見させてもらう範囲も広がってきました。

まだまだまだまだ……諸先輩方には遠く及ばない未熟者ですが、すべてが手探りだったあの頃から今をふりかえって、これまでの経験や学んできたことをnoteにまとめてお伝えしたい!少しでもみなさんの仕事につながるひらめきのヒントになれば…とキーボードをたたき始めました。

というのも、自分自身がいちばん苦労したのが、BtoBマーケティングやBtoBマーケターがなにをすべきかの全体感をつかむことでした。横文字だらけの小難しい本や、本質に近いとされる本ほど分厚くてなんだか眠くなってしまう。かと言ってデジタルマーケティングに特化すると、Webまわりや広告についての言及が多くなんだかそれじゃない感があり、BtoBマーケティングと呼ばれるものの全体感をなかなか掴めない…という悩みがありました。

なのでこのnoteは、「BtoBマーケティング」というとてつもなく奥が深く幅が広いテーマに対して、「とりあえず実践に必要なことをざっくりと掴む」ことを目的に書きました。

拙い文章なのはご容赦いただきつつ…今まさにBtoBマーケティングに携わっている方や、これからマーケティング組織を立ちあげるぞ!という方に読んでいただけるとうれしいです。

それでは、よろしくお願いします。

自己紹介

1990年生まれ、大阪出身の2児のパパです。

コニカミノルタジャパン株式会社で、BtoBマーケティングに携わる仕事をしています。入社時は、BtoBマーケター兼プリセールスとして、リード・商談機会創出を目的としたマーケティング施策の企画・実行と、BtoBマーケティング支援事業の立ち上げ、中堅~大手のお客様を担当している営業への営業活動・提案のサポートを行っていました。

2021年12月からは、マーケティングサービス事業全体のマーケティングを統括させていただくようになり、2022年10月からは新設された”マーケティングセンター”の一員として、全社マーケ組織の立ち上げおよび、事業マーケ組織の立ち上げ/機能強化に取り組んでいます。

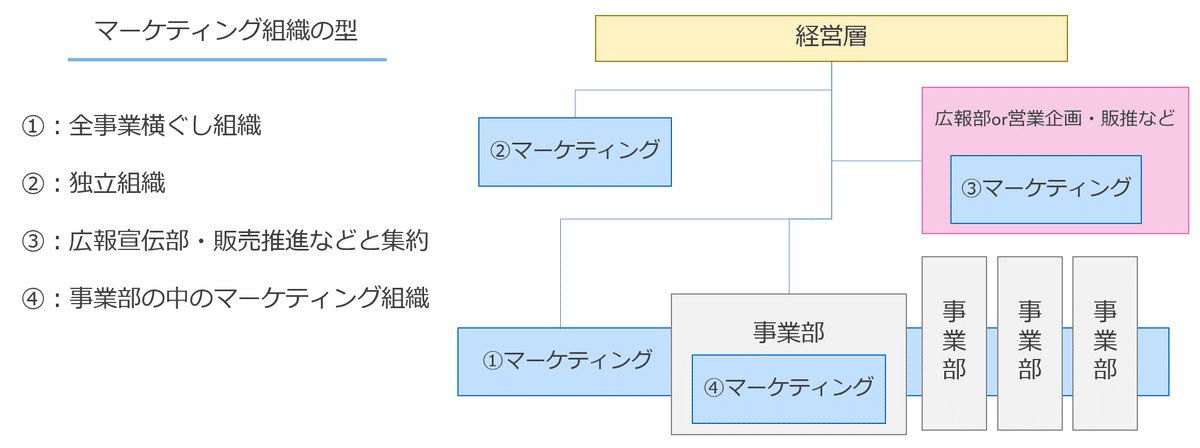

下記の図で言えば、マーケティングセンターは③の位置にいて、私は④→③に立ち位置が変わりました。

たくさんの方とご縁をいただき、イベントやセミナー等でお話させていただくことも増えました。いつもお世話になっているみなさん、ほんとうにありがとうございます。おかげさまで、2022年もたのしく過ごせました!

2022年をまるっとおさらいしました!

— 富家 翔平|BtoBマーケター (@fuke_tomiya) December 14, 2022

組織や個人としてだけでなく、たくさんの方との「共創」にチャレンジできました。日頃、お世話になっているみなさまにこの場を借りてお礼申し上げます。

マーケ施策を企画する側であり、話す側でもあるからこそ、"たのしい"を提供する重要性を感じた1年でした。 pic.twitter.com/Ylnd0N6yJg

また、BtoBマーケティングを推進していきたい企業や担当者の「まずはちょっとやってみよう」のお手伝いがしたい、自分もスキルシェアのプレーヤーとして参加したい!という想いから、個人事業主としてもBtoBマーケティング支援の仕事をさせていただいてます。

会社からも認められて複業として活動しています。複業に関してのリアルな感想もまとめていますので、よければこちらもご覧ください。

■Twitterアカウントはこちらです

https://twitter.com/fuke_tomiya

BtoBマーケティングに関連して、なにかご一緒できそうなことがあれば、お気軽にご連絡ください!

■活動内容やご支援できることをまとめています

https://www.notion.so/tomiya/BtoB-Marketing-Support-e033533b47e94d04ad680e4cad3ea34e

前置きが長くなってしまったのですが、さっそく本編です。

第0章:章構成について

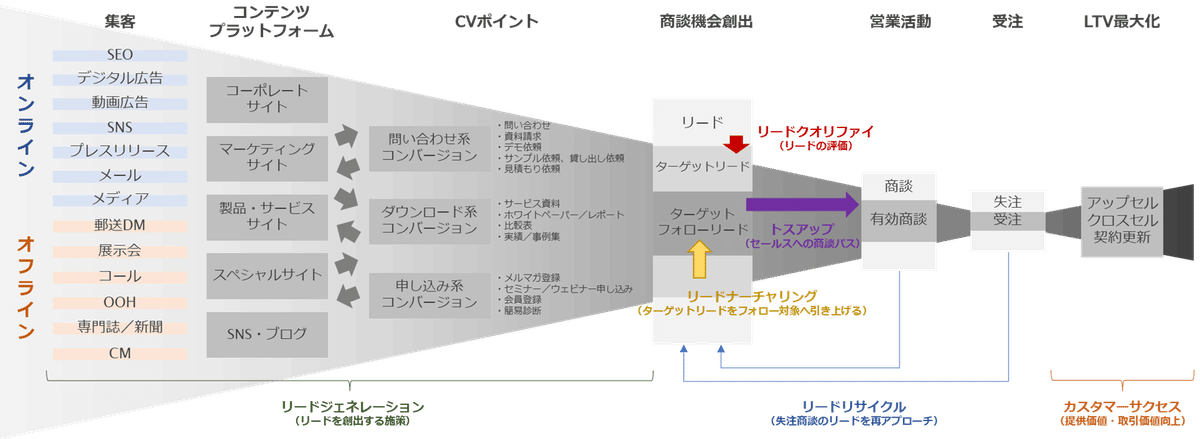

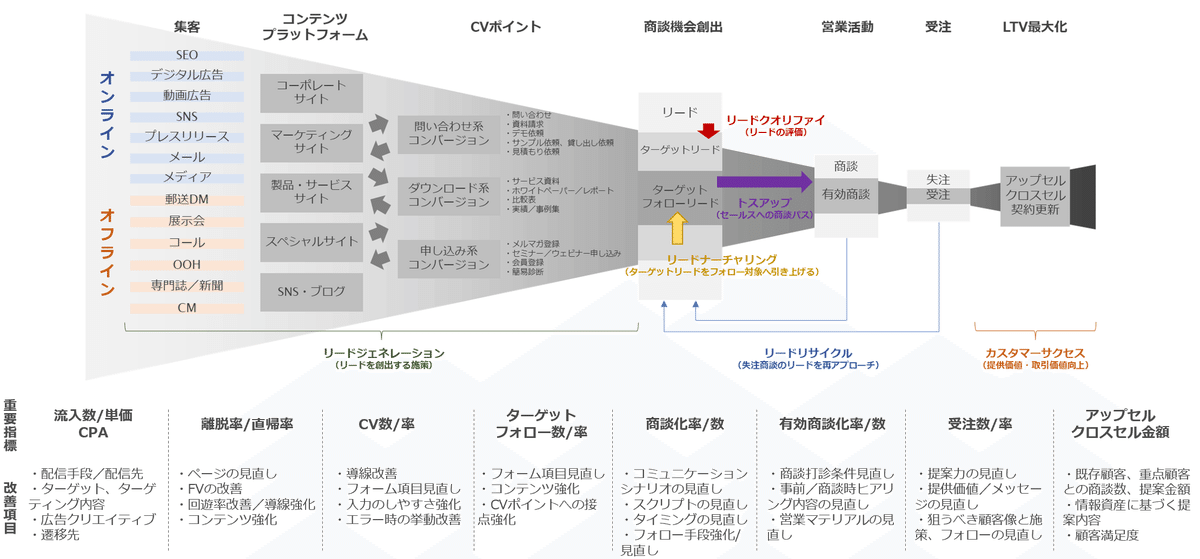

BtoBマーケターに必要な知識の全体感を掴む、という目的を果たすために、リード創出~LTV最大化までの全体マップを基に各章ごとに解説していきます。

下記の図はよく目にするファネルではありますが、BtoBマーケティングを理解する上では押さえておくべき内容だと思っています。

章構成とざっくりとした内容は下記の通りです。

■第1章:マーケティング組織の役割とKGI・KPI設計

マーケティング組織が担うべき役割とはなにかを考え、そこから担うべきKGI・KPIについての考え方と具体例を記載しています。KGI・KPIを掲げるにあたって、なにが必要なのかを網羅できるように書きました。

もっとも大事な、マーケティング組織が利益に向き合うべき理由についても解説しています。

■第2章:マーケティングプランを描き、戦略と戦術を宣言する(リードジェネレーション)

リードジェネレーションパートの解説として、戦略と戦術をまとめた「マーケティングプラン」の中身と書き方について解説しています。

戦略なき実行が成果を生まないのと同様に、実行なき戦略もまた意味がありません。具体的なマーケティング予算(販促費)の使い方や試算等について記載しています。

※リードジェネレーションとは?

コンテンツプラットフォームにある魅力的なコンテンツを通じて、リードとなる個人情報を得る施策や取り組みのこと

■第3章:商談機会を得るためのターゲットとフォローリードの考え方(リードクオリファイ)

リードクオリファイパートの解説として、「ターゲット」と「フォローリード」の考え方を書いています。特に「リードが足りない…!」と悩んでいる方には、違った視点で自社の状況を見るにあたって参考にしていただけると思います。

根拠なくただリード創出施策を実行するのではなく、ターゲットとなる企業やリードの条件を明らかにし、獲得したリードやハウスリストと突合することで、現状を正確に把握することがなにより大切です。

※リードクオリファイとは?

リードの評価のこと。獲得したリードが自社にとって顧客となりうるのかの評価を行い、商談機会の打診を行うかどうかを判断すること

■第4章:信頼と期待を得るためのコンテンツによるアプローチ(リードナーチャリング)

リードナーチャリングパートの解説として、コンテンツについて記載しました。コンテンツはBtoBマーケティングの実行において非常に重要な役割を持っています。それはリードの創出や商談機会を獲得するための信頼と期待に寄与するためです。

また、特に迷ってしまいがちなコンテンツの企画における目的や軸の考え方についても整理しました。

※リードナーチャリングとは?

コンテンツを通じたアプローチを通じてリードからの信頼や期待を醸成し、ターゲットとなるリードをフォローする対象に引き上げること。

■第5章:トスアップと相互コミュニケーション(トスアップ/リードリサイクル)

トスアップやリサイクルの解説です。ターゲットフォローリードをどのようにインサイドセールスに渡すのか、あるいは、商談機会をいただいたリードをどのようにセールスへ引き渡すのか…

また、それらを円滑に行い、改善に向けてどのようにコミュニケーションを取るべきなのかについて記載しています。どんなにきれいな青絵図を描いても、実行するのはそこに居る人たちです。結局のところ避けては通れない、コミュニケーションについて記載しました。

※トスアップとは?

フォローリードに対するアプローチを通じて得た商談機会をセールスへ引き渡すこと

※リードリサイクルとは?

失注やCloseとなった商談のリードに対する再アプローチを行う施策や取り組みのこと

■最終章:全体を俯瞰してマーケティング戦略を練る

第1章から5章までの内容をふまえ、マーケティング組織が実行すべきことはなにか?戦略はどのように考えるとよいのか?について、深堀をします。

マーケティング戦略を練るにあたってもっとも重要なのは、全体を俯瞰し、ボトルネックを解消するためにやるべきこと、できることを組み立てていくことだと思っています。その具体的な考え方について解説しています。

※このnoteでは、カスタマーサクセスについては言及しません!ごめんなさい!

それではさっそく、第1章からです。

第1章:マーケティング組織の役割とKGI・KPI設計

マーケティング組織としてまずやるべきは、マーケティング組織としての役割と戦略・戦術を宣言することです。これは、5人のマーケチームでも、1人マーケであっても例外はありません。「マーケティング」という言葉の定義や期待することがそれぞれで違っているからこそ、当事者たちから文字におこし、宣言することが大切です。

では、マーケティング組織の役割はなにか。それはずばり「事業貢献(受注・売上・利益)にコミットする。事業貢献を目的に、戦略を練り施策を積み上げる。」です。むしろ、これ以外はない!と思ってます。

もちろん、あくまでも「事業貢献」を目的に、マーケティング組織として「リード創出」だけに焦点を当てて目標設計を行うことはあると思います。ですが、あくまでも「事業貢献へのコミットメント」は忘れてはいけないと思っています。

とはいえ、簡単なことではないと思っていますし、そのむずかしさを実感する日々です。

なぜむずかしいのか、要素ごとに分けて考えたいと思います。

KGI・KPIを決めるのがむずかしい3つの理由

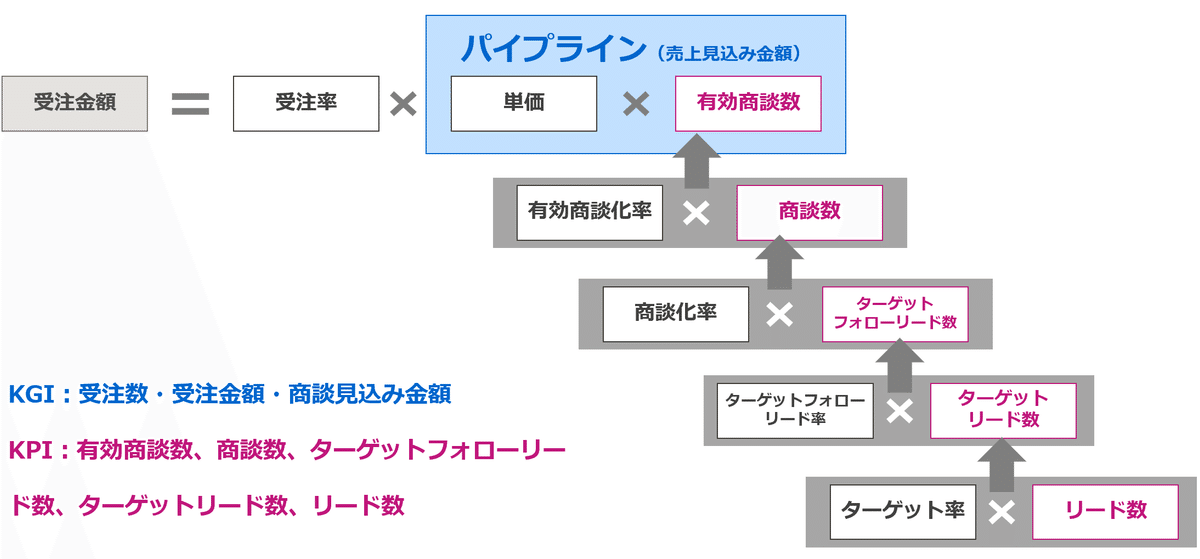

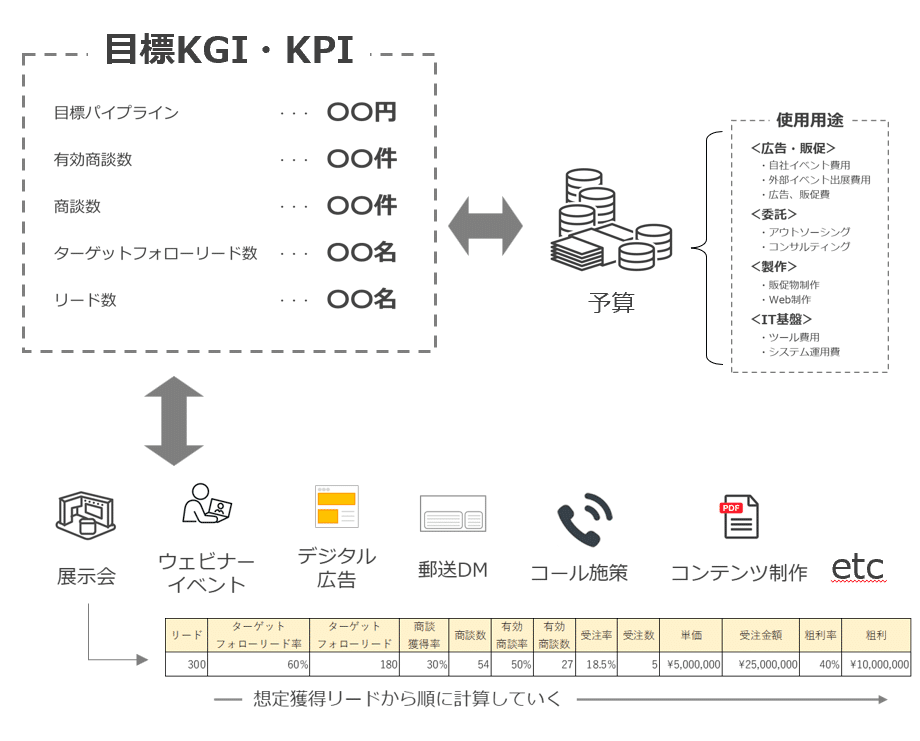

マーケティング組織として掲げるKGI・KPIは、目指すべき「受注」から逆算すると考えやすいです。

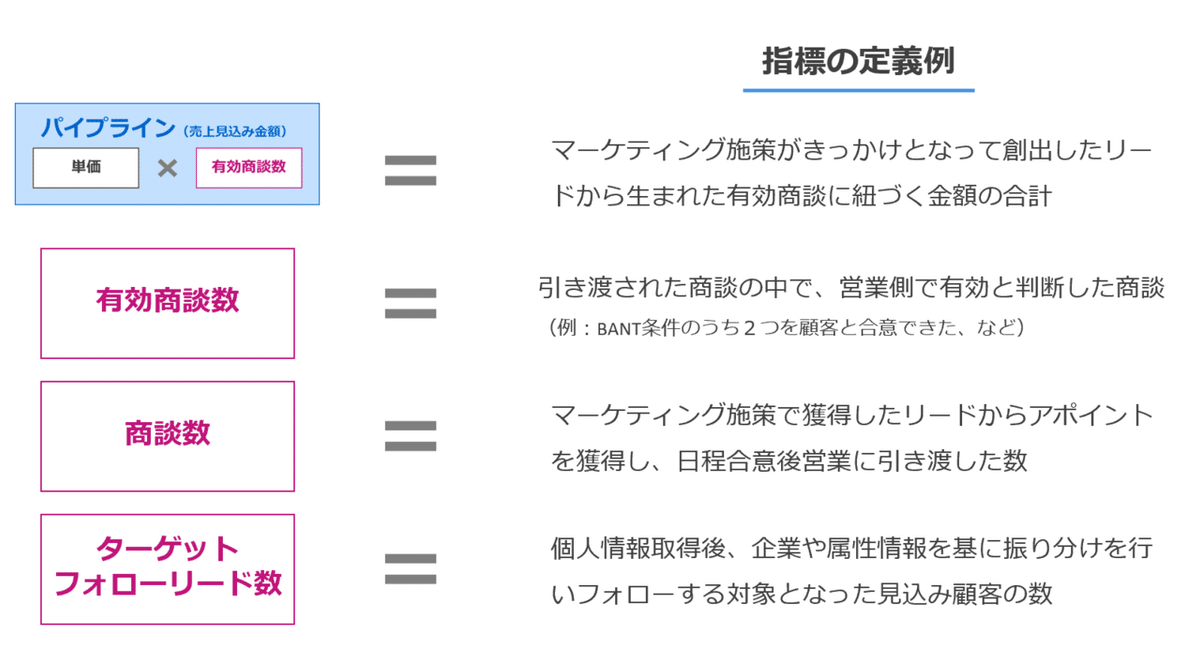

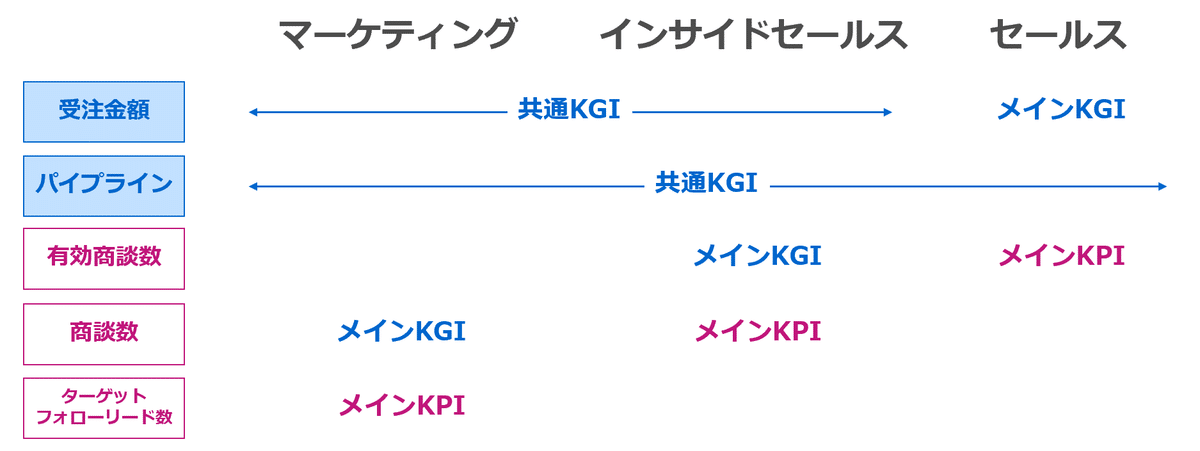

KGI・KPIをなににセットするかについて、下記の図はそのままつかえると思います。なにをセットすればいいかわからない!という方は、まずはそのまま数字をはめてみてください。

KGI=受注数、受注金額、パイプライン(商談見込み金額)

KPI=有効商談数、商談数、ターゲットフォローリード数、ターゲットリード数、リード数

すごく簡単そうに思えますが、「事業貢献にコミットして、受注から逆算してKGI・KPIを決める」というのは、とてつもなくむずかしいことです。

理由は3つあると思っています。

1:定義を決めて数字として報告するのがむずかしい

「商談」や「有効商談」の定義はどうやって決めるの?ターゲットってなに?関係各所と調整して合意するのなんて無理!面倒!

2:環境をつくり、運用を回すのがむずかしい

そもそもどうやって計測するの?ツールの導入や成果計測の運用はいったい誰がやるの?という話の整理と実行がたいへん

3:勇気がいる

受注を目標として宣言するなんて勇気がない。そもそもそこまでする必要ある?受注は営業が考えることでしょ?とした方がラク

実際にチャレンジしてみたけど、壁にぶち当たって挫折された方も多いのではないでしょうか。

それぞれについて、解説していきます。

1:KGI・KPIの定義を決めて、環境をつくる

マーケティング組織としてのKGI・KPIをセットし、さらには計測して数字で報告するためには「指標の定義」と「計測方法(抽出条件)」を決める必要があります。

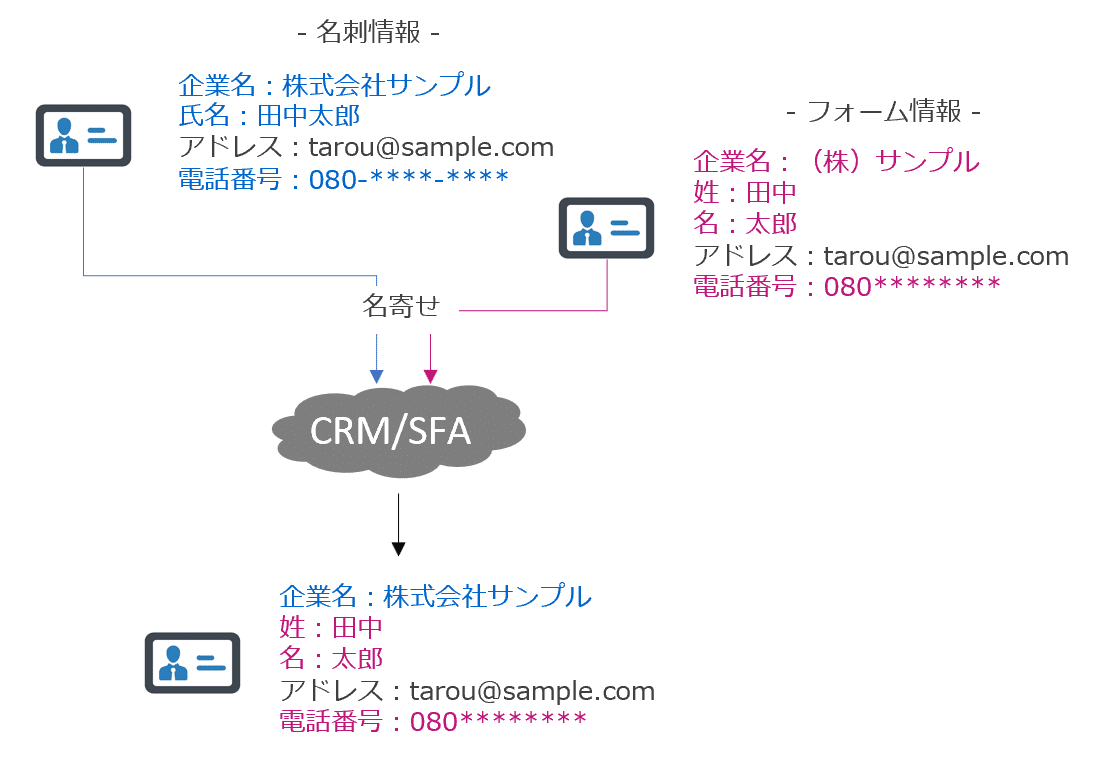

「指標の定義」は文字通りの意味ですが、計測するためのデータベース(CRM/SFA)の計測方法および抽出条件ともリンクさせる必要があります。

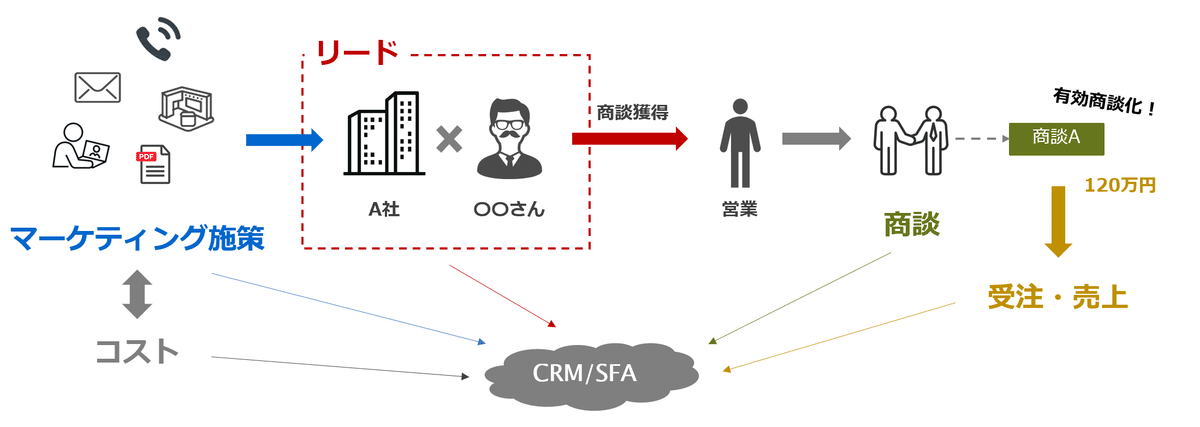

まず、マーケティング施策の成果を数字で可視化するためには、「マーケティング施策」と「顧客(リード)」と「商談情報」、加えて「受注・売上」、「コスト」を紐づける必要があります。

例えば、ウェビナーで接点を持ったA社の〇〇さんにセールスが商談を行って120万円のパイプラインとなり最終的に受注した。そのセミナーの集客コストは〇〇円だった、という情報が紐づく感じです。(下記参照)

上記のデータが紐づいている状況をつくれたら、あとはCRM/SFA上で、その数字を抽出する工程になります。

指標の定義とほぼ同じになりますが、CRM/SFA上でのフラグやステータスなどの条件を明記する点が異なります。文字に起こすのは大変だと思いますが、「この数字がいったい何の数字なのか」を関係者全員が正しく理解するために必要です。がんばりましょう。

上記を実現するにあたって、ツール(たとえばSalesforceのような…)があれば良いのは間違いないですが、ツールがないとできないわけではありません。Excelだってスプレッドシートだっていいので(もちろん手作業の負担はとても大きいですが)、きちんと数字で出せるように紐づけようとすることが大事です。

もし、今この瞬間になにもツールがないなら、ツール導入からプロジェクトをスタートするのではなく、成果が可視化できた事実をつくるところからスタートできるといいと思います。決裁者の人たちは「なぜそれが必要なのか」がみなさんよりももっと想像しがたいというのを忘れずに。(可視化できた事実をつくったらつくったで、すでにできてるからいらないのでは?って言われたら…)

2:オペレーションをまわす

KGI・KPIの定義が決まり、環境が整ったら、あとはオペレーションをまわすだけです。

具体的に言えば下記の1~5のプロセスです。

1:マーケティング施策によって創出したリードにマーケティングきっかけであることがわかる情報(キャンペーン情報)を持たせる

2:コミュニケーションログを紐づけしつつ、商談機会を獲得したらセールスへトスアップする

3:セールスが商談ログを残しながら商談のステータスをメンテナンスし、最新の状態を保つ

4:上記のデータがきちんと紐づけられているか、メンテナンスがされているかを確認する

5:ツール上で抽出条件にしたがって計測し、レポートにまとめる→1に戻る

ポイントとなってくるのは、コミュニケーションログと商談情報の入力・メンテナンスです。

そうです。

マーケティング施策の成果創出および可視化においては、最後に受注を決めてくれて、その情報をCRM/SFAに入力してくれるセールスの協力が絶対に必要!、ということです。この「自分たちだけで完結しない」という部分がBtoBマーケティングという仕事のむずかしさにつながっているとも言えますね。

セールスの協力なくしてマーケは成果を出せないので、責任をなすりつけあったり、ただ主張をぶつけ合うなどして、ケンカをしている場合ではありません。

もうひとつ大事なポイントは「オペレーションを回す責任はなににおいてもマーケ側であるという主体性を持つこと」です。

トスアップした商談の管理責任がセールス側にあるからと言って、メンテナンスがされていない課題を、セールスに一方的に押し付けてはいけません。

もちろん本来で言えば、商談情報のメンテナンスは彼らの責任のもとで行われるべきことです。CRM/SFAに商談のログや案件の情報を入力し、パイプライン管理を行うことはセールスの方にとってメリットもあります。

ただ、立ち上げ時はそれを実感してもらうことはむずかしく、セールスからするとどうしても受注から遠い仕事のひとつになってしまいます。マーケティングと営業の立場が対等でなかったり、お願いベースでの依頼だとなおさらですしね。

だからといって放置するのではなく、立ち上がり時期こそしっかりとマーケティング側が取り組みをリードすることでオペレーションを構築していくことが重要です。

具体的な活動として、マーケきっかけで渡したすべての商談を週次でチェックする、などがあります。

その際は、下記の項目を確認するところからはじめましょう。

・商談のログを入力してくれているか

・商談ログからトスアップしたリードの質を確認する

・商談が放置されていないか

└ 次回アクションが設定されているか

└ 前回のアクション(商談・TEL・メール)から30日以上経過しているか

・インサイドセールスへ戻すか、Closeにするか

またその際は、セールス責任者との会話だけでなく、セールスひとりひとりと話をする機会を積極的に設けてください。トップダウンで進めるのと同時に、現場の方ひとりひとりと会話と対話を重ねることで、そもそものマーケがやりたいことやこの活動の目的や意図に対する理解と協力を得ていくことが大事です。

新たな取り組みとして進める場合とは別に、CRMやSFAの導入は先行していたが、現状としてまともに商談管理がされていない場合もあると思います。

そうしたケースは、根本にあるマネージャーのマネジメントスキルや方法、統制上の問題などの根本課題の解決が必要なのは言うまでもありません。ただ、その課題解決の責任がセールス側にあるからといって、その解決を待っているとそれだけ時間がかかってしまいます。

まずはマーケティング(あるいはインサイドセールス)がトスアップした商談の管理をマーケティング主導で進めることで、商談情報のメンテナンスやマネジメントにおける根本課題の解決に着手していきましょう。

スマートでかっこいい青絵図とは程遠いかもしれませんが、結局ひとつひとつの事実の積み重ねが大事だと思っています。

3:マーケティング組織が勇気を出して利益に向き合う

マーケティング組織が事業貢献までをコミットする「勇気」が必要です。

『そもそも勇気があるとかないとか、そんな話じゃないよね』というのはおっしゃる通りです。ですが、勇気が出ないというその気持ちもわかります。

事業貢献にコミットすると、とにかく大変です。責任を果たすためにやらないといけないこと、報告しないといけないこと、調整しないといけないこと、言いたくないことも言わないといけません…あれやこれや、なんでもかんでも「それってマーケティングの仕事だよね」と言われ始める…などなど、たくさん出てきます。

リード創出の目標だけを掲げて、獲得したリード数を報告し、受注についてはそれっぽいべき論を並べてセールスの責任にする方が絶対にラクです。

それでもなぜ、マーケティング組織が勇気をもって事業貢献にコミットするのか。それは、組織やひとりのマーケターとして事業貢献に向き合うことでマーケティング戦略や戦術の幅や奥行きを広げることにつながるからです。

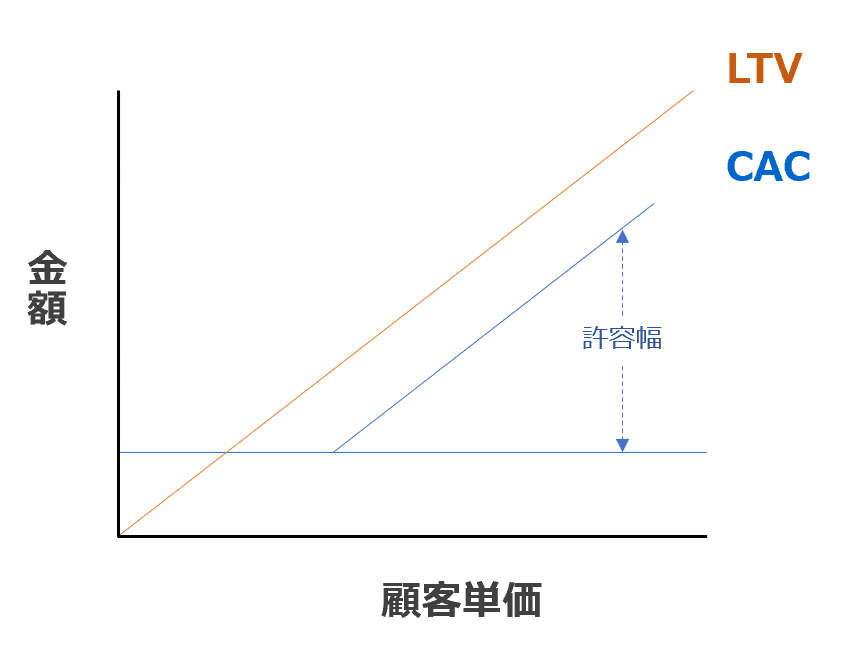

これらはCACとLTVの関係を見れば理解しやすいと思います。

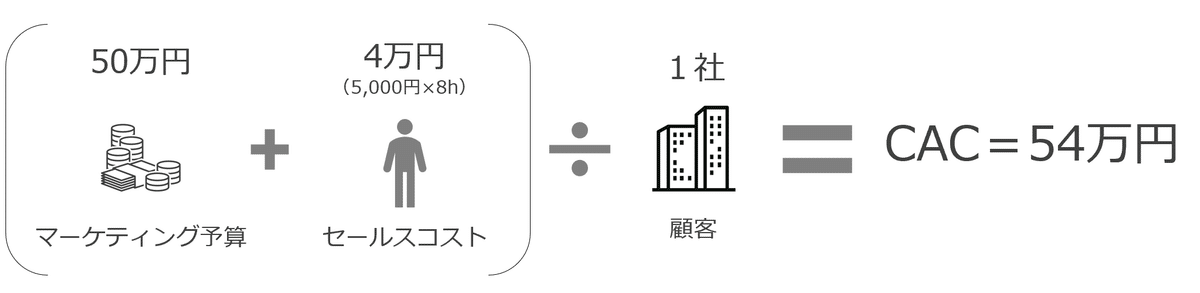

「CAC(Customer Acquisition Cost)」は顧客獲得コストのことです。

新規に受注を獲得した顧客と新規顧客を獲得するために掛かったマーケティング施策のコスト+営業コストで割ることで算出できます。

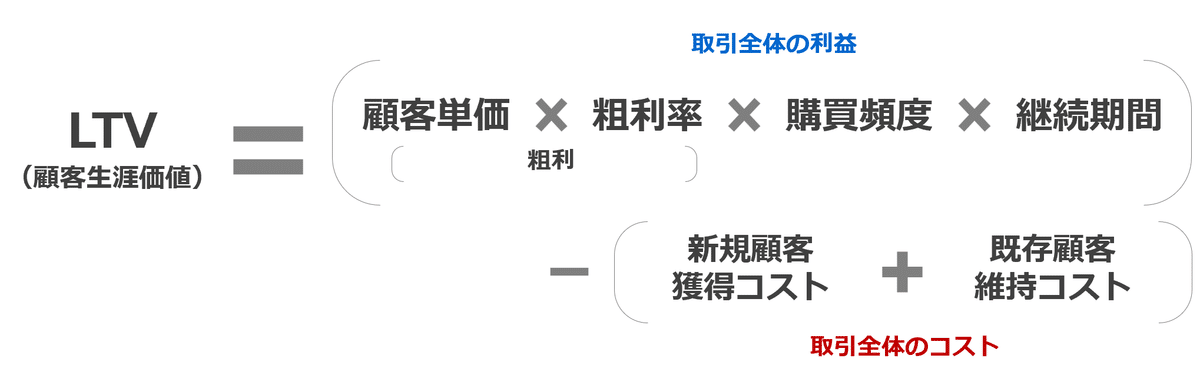

LTV(Life Time Value):顧客生涯価値、つまり1社あたりの生涯利益のことです。取引全体の利益から、取引全体のコストを引くことで計算できます。

仮の数字として、下記の参考数値の場合の計算結果は下記です。

■参考数値

顧客単価:100万円

粗利率:30%

購買頻度:12回/年

継続期間:3年

新規顧客獲得コスト(CAC):100万円

既存顧客維持コスト:300万円

100万円×30%×12回/年×3年=10,800,000円ー(100万円+300万円)= 6,800,000円

この場合、LTVは「6,800,000円」となります。

LTVが高ければ高いほどCACにコストをかけられるようになります。一方で、LTVが低い場合は許容幅が少なく、CACに大きな予算を投下することはできなくなります。

事業貢献にコミットすることは、つまりは利益創出にコミットすることともいえるので、マーケティング組織としてどれだけ利益を創出できているかまでを見るというのは当然、という結論に至ります。

とはいえ、勇気が必要なのは間違いありません。組織の習熟度で見れば宣言しない方がいいこともあると思います。ですが、しっかりと利益に向き合う、事業貢献にコミットすることだけでは忘れないでください。(自戒も込めて)

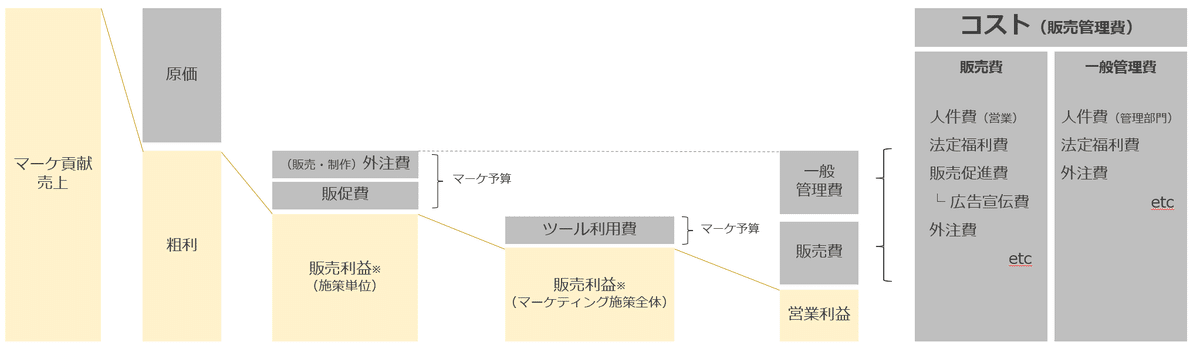

上記の利益についての考え方についての捕捉です。

マーケティング施策の販売利益(マーケティング施策から生み出した利益を算出するための造語)を分析する際は、施策実行に発生した「外注費」「販促費」を粗利から引くことで計算できます。「ツール利用費」はマーケティング施策全体で創出した粗利から引くことで、施策全体の販売利益※を集計できます。

営業利益算出には「人件費(営業・管理部門)」の算出が必要なため、単価と工数の集計が必要になります。

なお、こちらの考え方は「売上最小化、利益最大化の法則」を参考にさせていただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

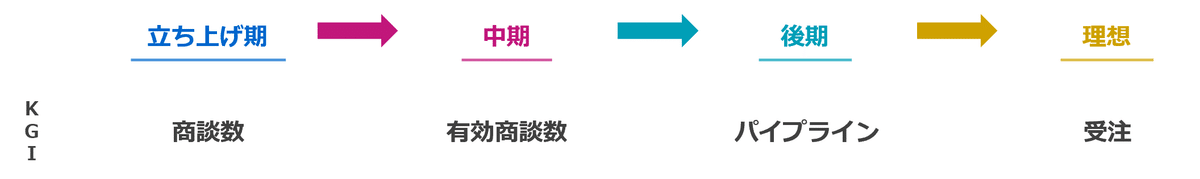

マーケティング組織の習熟度合に応じたKGIの設定

これまで書いた通り、マーケティング組織としては「受注」をKGIに置きたいところですが、はじめから受注を掲げない方がよいこともあります。

組織が未成熟なのに受注を掲げてしまうことで、以下のような弊害が発生してしまいます。

・リードタイムがあるので、短期的に受注に貢献できない状況の方が長い(もちろん扱うものによりますが…)

・組織としての成果が見えづらくなりPDCAサイクルがまわしづらい

・「受注がない=成果がない」というふりかえりになってしまい、でき始めていることに目を向けにくい

・受注を取ることだけに主眼を置いた取り組みや施策に(無意識に)偏っていってしまう

→結果として、強引な商談機会の打診や商売っ気の強いメールの乱発などにつながる

・マーケティング組織に対する周囲の評価がネガティブに寄っていく

・自分たちもどんどん自信を無くしていく

なので、立ち上げ期はハンドリングしやすく短期的に成果が出やすい「商談数」から始めるのがいいと思います。組織の習熟度に応じて、少しずつ受注に近づけていくのがいいと思います。

やはり大事なのは、自分たちに必要なKGI・KPIがなにかを自分の頭で考え、自分たちの言葉で宣言することですね。

■立ち上げ期:商談数

マーケティングのKGIはリード数ではなく、商談数を置きましょう。商談数はマーケティング側で完結しやすく、短期的に成果を上げられやすいです。この目標を宣言し、達成することから始めましょう。

■中期:有効商談数

有効商談の定義を営業と合意する必要がありますので、営業とマーケの連携が取れていないと立てることが難しいKGIです。

この目標を共通で持つことの合意が目指すべき一歩目です。

■後期:パイプライン

受注に近い目標として、パイプラインを設定しましょう。

その際、営業部や事業部が持っている目標受注金額に対して、足りていない金額を埋めるための見込み金額のうち、〇〇%の創出責任をマーケティングが負う、という考え方だと合意を得やすいと思います。

■理想:受注

KGIとして受注を置くことで、営業と同じ目線での施策の企画や実行、振り返りを行うことができます。

マーケティング組織として、より受注につながる顧客を見つけるためになにができるか?という思考にもつながります。

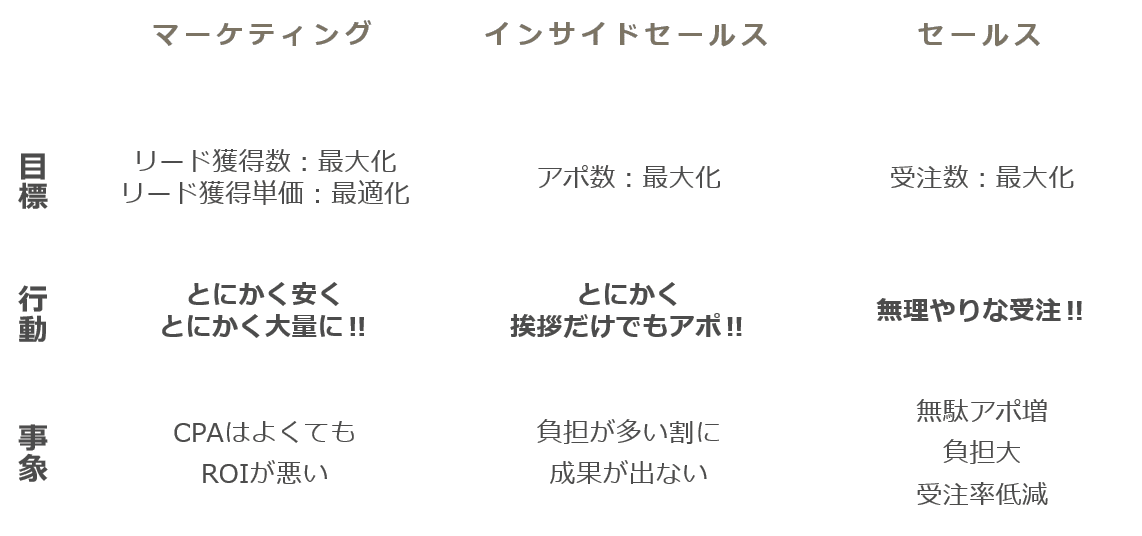

個別最適化をうまないためのKGI・KPI設計

マーケティング、インサイドセールス、セールスという分業モデルを進めていくと、個別最適化の弊害を生んでしまうことにつながることが良くあります。

例えば、こんな会話が出始めたら黄色信号です。

■マーケティング

インサイドセールスにパスしているリード数はクリアしています。有効商談化率、受注率が低いのは、セールス側に課題があるのでは?

■インサイドセールス

目標としている商談数クリアの為には、ゆるくてもアポイントを打診します。サービスに関する詳細なことはセールスが説明するので、私たちはとにかくコールを積み上げていきます。

■セールス

インサイドセールスからトスアップされる顧客は、どれもホットじゃないから受注にはつながらない。今すぐ見積もりが欲しい!みたいなお客様だけをトスアップしてくれない?いっぱい渡されても、そんなに対応できないよ。

もう少し具体的に見てみると下記のような行動です。

それぞれの役割や目標がはっきりしており、意識した行動を重ねてしまった結果、全員が苦しい状況が生まれてしまいます。

こうした個別最適の弊害を生まないためには、マーケティング、インサイドセールス、セールスで共通で持つKGIと、それぞれのメインKGI・メインKPIを持つ設計にすることが大事です。

具体的には下記のようなイメージです。

ポイントは、自分たちのメインのKPIよりもひとつ後ろを意識することです。上記で言えば、マーケティングはリード創出ではなく商談数をメインで追いかけるKGIとすること。インサイドセールスであれば、商談数ではなくセールスへ引き渡した後に有効商談化した数をKGIに置くことです。

後工程までを意識した設計にすることで「とにかくリード数だけを意識したマーケ」や「有効商談化率が低いアポを量産するだけのインサイドセールス」が誕生してしまうことを防ぎます。

もうひとつの効果としては「合法的に相手に文句が言える」ことです。インサイドセールスは有効商談数を目標に置いているので、有効商談化率が低い場合に、自分たちに非があることは認めつつ、セールスとして有効商談化率を引き上げる取り組みはなにをしているのか、なにをしようとしているのかについて、対等に議論することができます。

これがかなり効果的です。どうしてもセールスの立場が強くなってしまう側面があり、それぞれが対等に必要な議論を行える関係と設計を行うことがとても重要になってきます。

マーケとセールスはどっちが偉いのか問題

とあるウェビナーで視聴者約400人に向けて、こんな質問をしたことがあります。

マーケティングに関わる人向けのウェビナーでした。

設問は下記の通りです。みなさんもぜひ、考えてみてください。

■設問

1:マーケ

2:セールス

3:どちらも対等

ちなみに、そのウェビナーでの回答は、「どちらも対等」が約7割ほど、マーケが1割とセールスが2割くらいでした。質問が粗すぎるので、ここからなにかを導き出したいわけではありません。

言いたいことは…マーケもセールスも「ただの役割の違いでしかなく、そこに上下関係はない」ということです。ただ、厄介なことに、上下関係を付けたがったり、あるものであるという思い込みが邪魔をして、うまくいかないことも出ています。(普通に会話しているつもりが、なにやら偉そうと言われたり…)

無駄に下手に出る必要もないと思いますが、そういったことがどこかにある前提でコミュニケーションを図り、取り組みを進めていくことが大事なんだと思います。

第2章:マーケティングプランを描き、戦略と戦術を宣言する

KGI・KPIの定義を決め、計測の環境やオペレーションをつくり、宣言する勇気を持ったら、マーケティングプランをつくりましょう。

マーケティングプランというと仰々しく聞こえますが、「マーケティング施策を企画・実行していくための戦略や戦術、目標や予算の使いみち、計画や想定成果がまとめられたもの」だと思っています。

・体制図

・KGI、KPIと指標の定義

・目標KGI、KPI

・ペルソナとカスタマージャーニーマップ

・ターゲット

・マーケティング予算(販促費)

・実施施策と施策別成果シミュレーション

・年間施策スケジュール

・結果と振り返り

└ 全体

└ 施策カテゴリ別

└ 詳細施策別

マーケティングプランというきちんとした「モノ」に落とし込んで宣言することがとにかく重要です。マーケティング組織として「なにをゴールに(KGI・KPI)」、「なんの施策を」、「どんなスケジュール」で実施するのかを説明できてはじめて、他部門との協力要請や調整ができるようになります。

以前、下記のようなツイートをしました。

「上司や周囲がマーケティングに対する理解がない」という悩み…よくわかります。投資や施策の承認、協力をもらえないのはもどかしいですよね。

— 富家 翔平|BtoBマーケター (@fuke_tomiya) March 1, 2022

ただ、判断に足る情報を渡せているか、説明責任を果たせているかは、客観的かつ冷静に見た方がいいです。伝えることすらできてないこと、あると思います。

自分は説明責任を果たせているかを省みること、そしてそれができていないならまずはそこから…ですね。

マーケティングプランに書くべきことを、KGI・KPIは除いて①~⑧にまとめました。

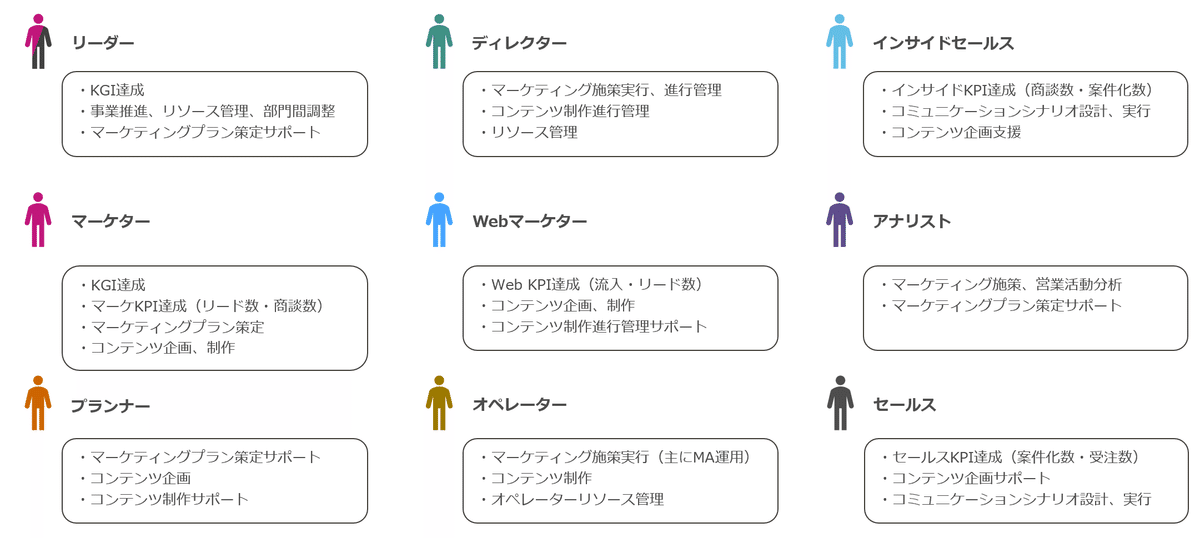

①体制図

描いたマーケティング戦略を実行していくための体制はとても重要です。役割を明確にしながら、誰がどの役割を担うのかを考えながら記載しましょう。

ただ、人数が少ない時は、それぞれがなんらかの役割を兼ねている場合がほとんどだと思います。そういう場合でも体制図はしっかりと明記し、足りない役割やスキル、リソースはなにかを意識して体制を組むことが大切です。

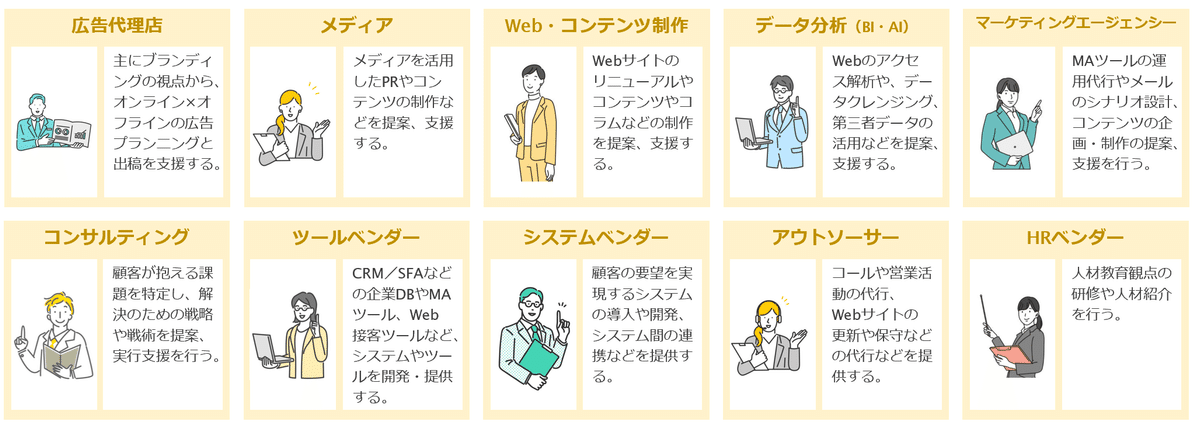

また、体制図を書く時は、パートナー企業からサポートをしてもらう部分も明記するのがおすすめです。足りない部分をどのように補ってもらっているのか、最終的に内製化するのか、そのまま支援をもらうのか・・などを組織内だけでなく経営層とも会話できているといいですね。

少し別の話ですが、パートナー企業との組み方がうまいかどうかは、とても重要なスキルだと思います。同時に、すべてを内製化にこだわりすぎないことと、適切なパートナーを見つけしっかりと手を組むことが重要になってきています。

そこで意識すべきことは、パートナー任せだとうまくいかないと覚悟を決めて、仕事を依頼する自分たちに戦略や意思を持つことだと思っています。「餅は餅屋」と言いつつ得意なことでなければパートナー企業と組んで十分な成果をあげることは難しいです。自分たちがお願いしようとしていることが、彼らの得意なことなのかを判断することも大切です。

②BtoBマーケティングにおける3つのペルソナ

耳にタコができるほど聞いたかもしれませんが、ペルソナの話です。みなさんはペルソナをつくってますか?BtoBマーケティングの戦略策定や施策の実行にあたって、顧客視点に立ったプランを策定するためにペルソナは必須です。ないなら絶対につくりましょう!

ペルソナは3種類あります。それぞれ「企業ペルソナ」「組織ペルソナ」「個人ペルソナ」です。ペルソナというと「個人ペルソナ」を連想されるかと思いますが、BtoBマーケティングにおいては、組織→個人の順に作成を進めてください。

理由は、BtoBの購買プロセスにおいて、イチ個人で購買を進めることはあまりなく、基本的には組織としてのミッションとしてなにかを動かしており、そのミッションを果たすために、各個人が動いてくような構図だからです。

■企業ペルソナ

・売上高、従業員数などの規模

・業種/業態

・所在地

・事業内容

・事業が抱えている課題

・業界の特徴など

■組織ペルソナ

・組織やプロジェクトのミッションや目標

・KGI、KPI

・検討のきっかけ

・組織として解決したい課題

・責任者と個人同士の相関

■個人ペルソナ

・所属部署/所属部署遍歴

・勤続年数

・決裁権の有無(決裁者との関係)

・情報収集源や関心事

・組織における役割

・業務の責任範囲やミッション

ペルソナは精緻なものを作ることに必死になりすぎず、「顧客像の可視化」と「認識の共有化」をゴールにペルソナを作成しましょう。重要なのはペルソナを見ながら施策やコンテンツを設計し、ペルソナを改善し続けることです。

■ペルソナ作成のアプローチ

1:セールスへの間接ヒアリング

2:アンケート、調査

3:ユーザーインタビュー

4:アクセス解析などのデータ

ペルソナを作成するにあたってすぐにやれることは、セールスへの間接ヒアリングです。まずはここからはじめましょう!

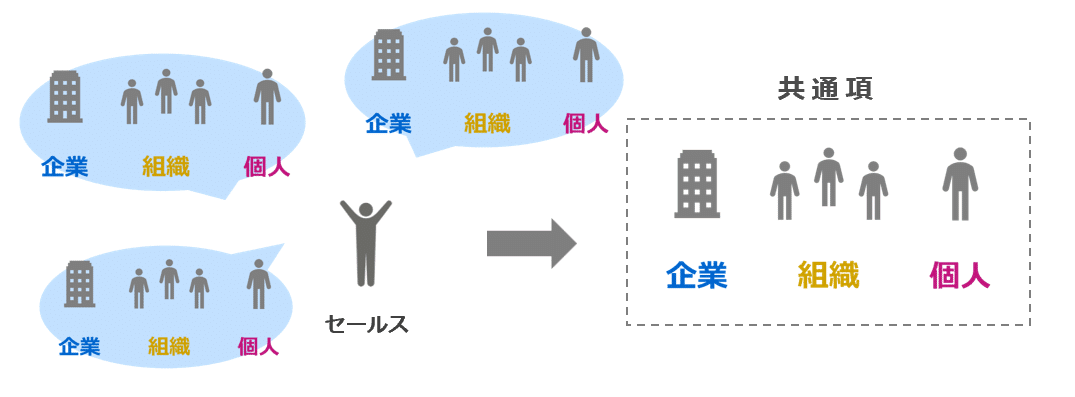

セールスに具体的なお客さまの事例を話してもらい、マーケター側で共通項を抜き出しまとめていくのがおすすめです。セールスに最初から共通項を話してもらうような進め方をしてしまうと、そのセールスの方が気を利かせて情報を加工したり、情報の取捨選別をされることがあり、実は存在しない理想的なペルソナを話してしまったりするからです。

セールスの方にヒアリングする時は、「〇〇株式会社の△△案件の担当だった××さんについて聞かせて欲しい」くらい具体的に聞くことがコツです。できるだけ具体的な事実を集めて、その中から見えてくる共通項がなにか、自社を選んだ理由はなにかを抽出していきましょう。

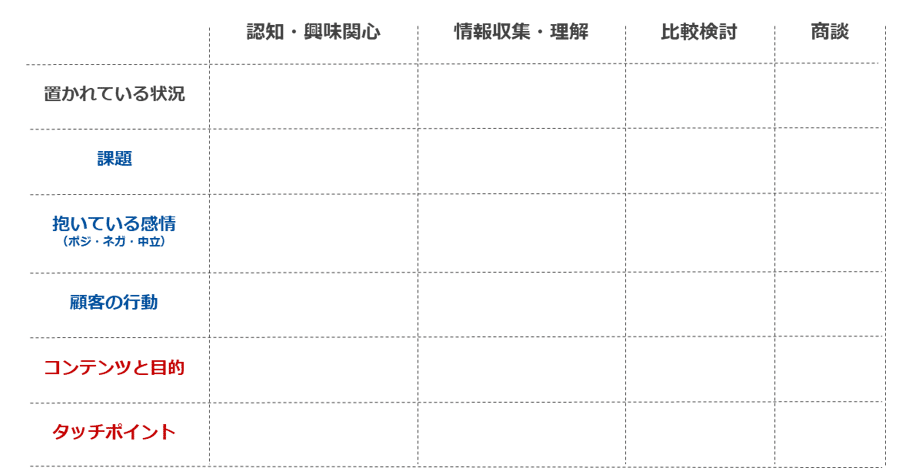

③カスタマージャーニーマップとコンテンツマップ

作成した組織や個人ペルソナを基に、BtoBの購買プロセスの特徴を念頭に置きながら購買プロセスをマップに落とし込んでいきます。カスタマージャーニーマップ作成の狙いは「顧客の購買行動の把握・認識の共通化・施策の優先順位決め」です。

作成にあたっては、マーケティング、インサイドセールス、セールス、プロダクト(サービス)の開発者やデリバリー、カスタマーサクセスなど、さまざまな関係者とともに作成しましょう。購買プロセスにおける各フェーズごとに、顧客が抱える課題や行動を整理するなかで、それぞれの役割の人でしか知らないことや気が付かないこともたくさんあるからです。

マップが作成できたら、そのフェーズにいる顧客が抱える課題解決につながるコンテンツとしてなにがあるのか、それを得る/届けるためのタッチポイントとして何があるかを整理しましょう。

タッチポイントを洗い出す際は、あくまでも顧客目線で進めます。業界紙を見ているだろうけど、自社は広告を出していないから書かない、ではなく、だからこそしっかりと書く、という感じです。

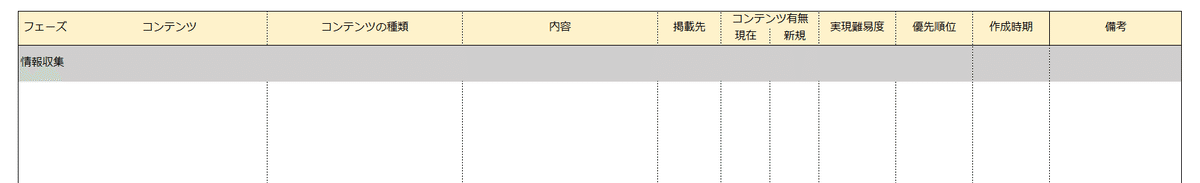

④コンテンツマップとキラーコンテンツ

カスタマージャーニーマップを作成したら、次は購買プロセスのフェーズごとにコンテンツを整理します。

1)必要なコンテンツ

2)今あるコンテンツ

3)これから作るコンテンツ

これらを一覧にして整理し、作成計画を立てます。進め方は下記の通りです。

1:フェーズごとに今あるコンテンツを整理する

2:必要なコンテンツを検討する

3:実現難易度と優先順位を決める

4:具体的に作成する時期を決める

なお、コンテンツの制作における優先順位は「より受注に近いところのコンテンツから」が鉄則です。リソースは有限ですからね。

ペルソナやカスタマージャーニーから、顧客の検討状況を読み解ける「キラーコンテンツ」を見定め、予算やリソースを必要なコンテンツ作成に充てましょう!

キラーコンテンツの代表例は下記です。なにがキラーコンテンツとなるかは、扱っている商材や業界、事業形態によって異なりますので注意です。

■キラーコンテンツ例

比較表

導入フローや契約手続き

参考費用

見積もりシミュレーション

操作などのデモ動画

事例(予算や効果などが数字で記載されている)

お客様インタビュー・導入実績

保守サービスなどの具体的な内容

実現難易度や優先順位を見ながら、顧客の購買ステージごとに必要なコンテンツの制作スケジュールを立てることをおすすめします。しっかりと年間計画を立てられるのが理想ですが、まずは6カ月くらいでもいいと思います。

ここまで長々と説明してきましたが、ペルソナやカスタマージャーニーマップ、そしてコンテンツマップの準備は”絶対に”必要です。

そもそもこれらの準備がなければ、獲得したリードに対して適切なコミュニケーションを継続的に行い、商談機会獲得につなげていくシナリオが考えられないからですね。これらの準備はどうしても大変ですが、がんばりましょう!

⑤マーケティング予算の使い道

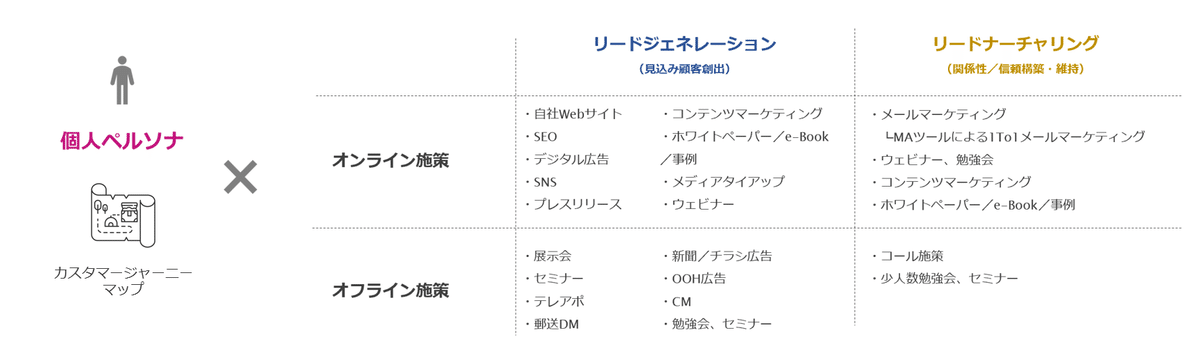

続いて、リードジェネレーション施策のプランニングにはいっていきます。

まずは、マーケティング予算(販促費)についてです。

マーケティング予算の使いみちは大きく「販促・広告」「委託」「制作」「IT基盤(ツール)」の4つにわけるとわかりやすいと思います。

<販促・広告>

・自社イベント費用

・外部イベント出展費用

・広告、販促費

<委託>

・アウトソーシング

・コンサルティング

<制作>

・販促物制作

・Web制作

<IT基盤>

・ツール費用

・システム運用費

マーケティング予算の使い道を決めることは施策のプランニングをすることとも言えます。準備したペルソナやカスタマージャーニーマップをもとに、どの施策に予算を投下するかを検討しましょう。

上記は、あくまでもプロモーションや施策実行に関わる費用ですが、ツール利用料や制作費用などもきちんと管理しましょう。最終的なマーケティング組織としてのROI算出に必要になります。

これらはあくまでも使いみちの管理であり、そこからどれくらいの成果を見込むのか、見込めるのかは別のテーマです。

次は施策のシミュレーションについてです。

⑥施策のシミュレーション

マーケティング組織や施策がどの程度の成果を見込むのか、見込めるのか、目標を達成するためにどれくらいの施策量や活動が必要なのかのシミュレーションが必要です。できるだけ精度の高いシミュレーションを目指すべきですが、帳尻を合わせる必要が出たり、改善幅を込みでの宣言となったりすることもあるので、ある程度の割り切りや思い切りも必要だと思います。

具体の方法ですが、大きくわけて2つあります。

1:成果目標からの逆算

成果目標から逆算して、必要な有効商談数や商談数などを試算し、目標達成に必要な施策量を試算していく方法があります。こちらはリードジェネレーション施策全体の大枠を考える際に必要です。

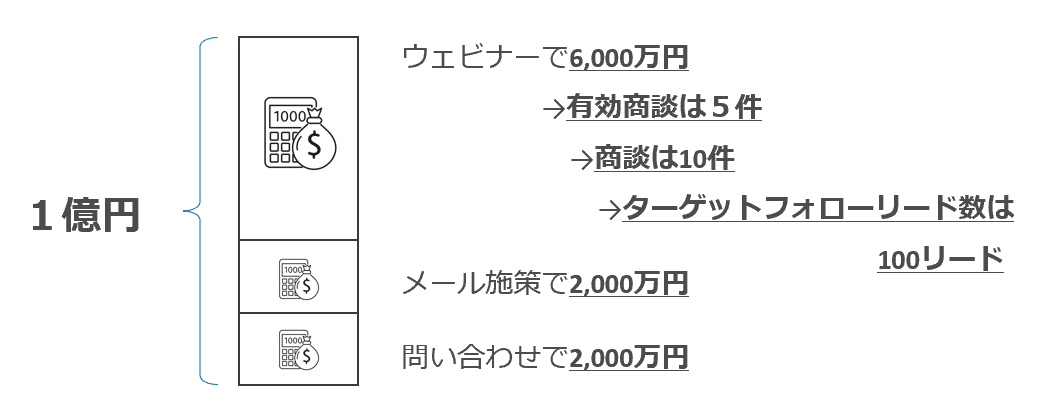

たとえば、1億円のパイプラインをつくるプランニングの場合です。

仮に、1億円のうちウェビナーで6,000万円、メール施策で2,000万円、問い合わせで2,000万円のパイプラインをつくる見立てを立てたとします。

ウェビナーで6,000万円のパイプラインを創出するには、有効商談が5件、商談は10件…であればターゲットフォローリードは100リード必要になるな、と計算できます。

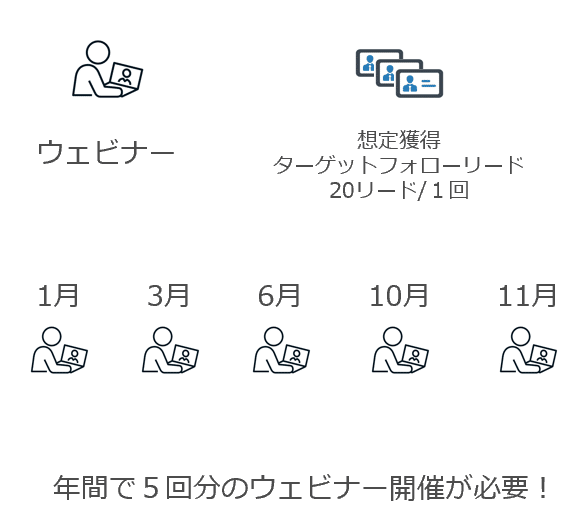

ウェビナー1回あたり20のターゲットフォローリードが獲得できる想定だと、下記のように年間で5回のウェビナー開催が必要となります。

数字通りにうまくいけばいいですが、実際はそんなにうまくは行かないことばかりです。ただ、この試算方法で目標達成にどれくらいの施策量が必要なのかの算段はつけることができます。掲げた目標を達成するために、隔月でウェビナーを開催する必要があるのか、毎月開催する必要があるのかがわかっているだけでも相当ちがいますからね。

2つ目の「想定獲得リードからの試算」と組み合わせながら、リードジェネレーション施策の全体をプランしていきます。

2:想定獲得リードからの試算

施策からどれくらいのリードを創出できるのか、から最終的な成果を試算します。試算に必要な数字は下記の通りです。マーケティング側だけで勝手に決めるのではなく、関係者と合意したうえで試算しましょう。

■試算に必要な数字

・ターゲットフォローリード率

・商談獲得率

・有効商談率

・受注単価(商談単価)

・受注率

・粗利率

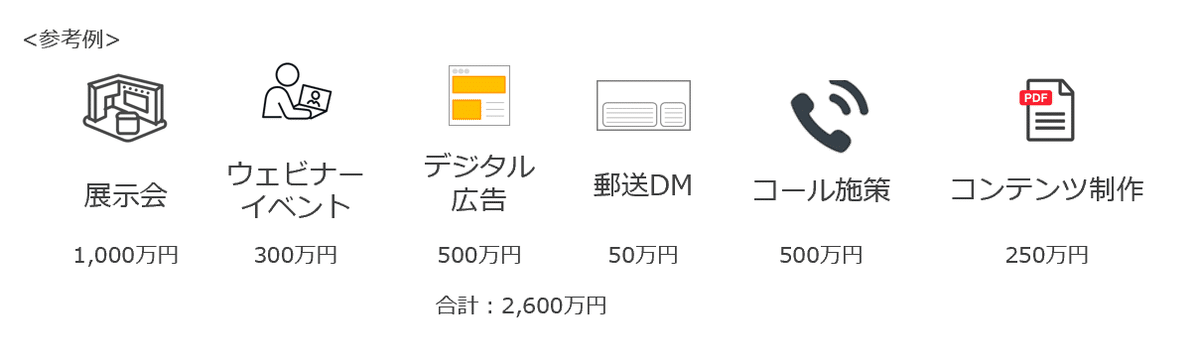

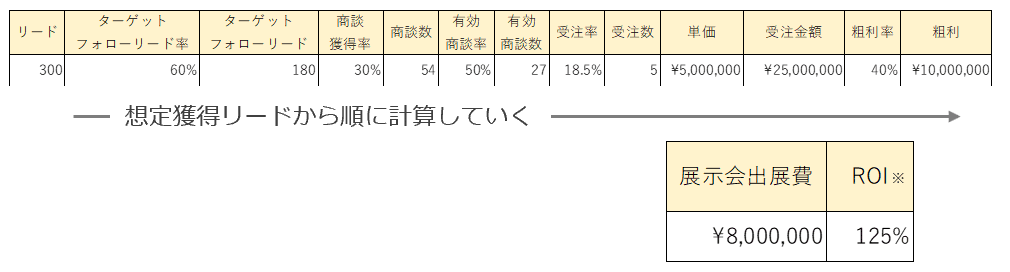

例えば、展示会に出展することで得られる成果の試算です。

展示会出展:800万円

ターゲットフォローリード率:60%

商談獲得率:30%

有効商談率:50%

受注単価:500万円

受注率:20%

粗利率:40%

上記の通り、計算上はROI:125%が見込めそうです。

ただ、気になってくるのは「この数字、ほんとか?」ですよね。商談獲得率30%と有効商談率50%は相当あやしい数字です。

これらの数字については、きちんとした実績をもとに試算すべきであることは言うまでもありません。もっともよくないのは、マーケだけで勝手に宣言し、試算している場合です。試算に使用する商談獲得率はインサイドセールスと、有効商談化率と受注率はセールスとしっかり合意する必要があります。

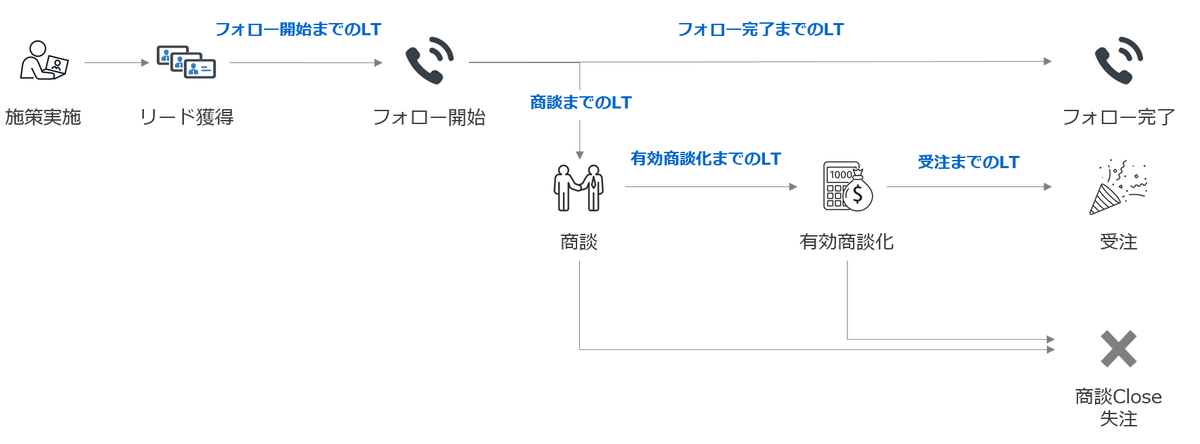

⑦リードタイムの考慮

上記の「想定獲得リードからの試算例」では、受注金額は2,500万円という試算になりました。ただ、この展示会に出展しリードを獲得してから商談を行い受注に至るまで、それぞれリードタイムがあります。

リードタイムの考え方は下記の図が参考になると思います。

✓ フォロー開始までのリードタイム

✓ フォロー完了までのリードタイム

✓ 商談までのリードタイム

✓ 有効商談化までのリードタイム

✓ 受注までのリードタイム

ここで重要になってくるのは、マーケの施策によって生まれるパイプラインは「いつ受注見込みのパイプラインなのか」を、事前にセールスの責任者とすり合わせておくことです。

セールスは、目標とする受注や売上が達成できるかどうか、と日々戦っています。理想的なセールスであれば、パイプライン管理が徹底され、売上予測から自分の行動計画を立てていくことができますが、そういうセールスばかりではありません。目の前の案件に夢中になっている、ならないといけないからこそ、すぐに受注にならない商談はどうしても優先順位が低くなってしまいます。

だからこそ、マーケがこの施策で生み出そうと思っているパイプラインはいつ受注する見込みのパイプラインなのか、を事前に会話する必要があります。セールスの立場に寄り添いながら意図や意思を伝える工夫と努力は必要ですね。

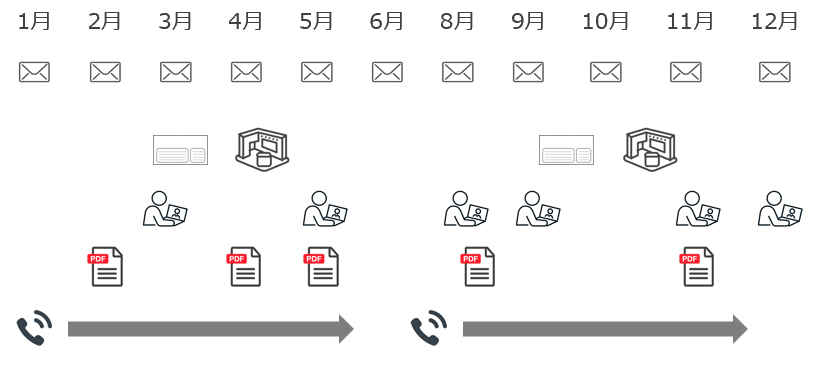

⑧年間のスケジュールに落とし込む

これまで整理してきた「目標KGI・KPI」「マーケティング予算」「施策ごとのシミュレーション」を整理します。

下記の①~④の工程を踏まえながらマーケティング施策の全量とスケジュールを明らかにします。

①目標を達成するために必要な施策量や頻度を試算する

②施策それぞれの想定成果を試算し、目標とすり合わせる

③予算の中で実施可能か追加の申請は必要か、を考慮する

④目標を修正すべきなのかを検討する →①にもどる

予算確保の考え方や進め方は企業によってマチマチだと思います。完全にトップダウンで予算が決まるパターンや、現場からのボトムアップで申請するパターン、上限はざっくりとはありながら都度、稟議申請を行うパターン・・など。

とはいえ、①~④を繰り返し関連部門とすり合わせながら計画を立てていくことに変わりはありません。

施策の実施スケジュールは下記のように年間計画に落とし込めるとよいです。

年間スケジュールに落とすことで、関連部門に対して必要な情報を渡し、事前の準備も依頼しやすくなります。例えば、大型のイベントであれば企画含めて3カ月くらい前からの着手になると思います。このあたりも事前に計画できているといったんそのことを忘れられるっていう意味で、気が楽ですしね。(どうせ時期が来たら「あああーやらなあかんかったー!」ってなるんですけどね)

ここまでは主にリードジェネレーション施策としての戦略や戦術、具体的な数値目標等をまとめるという意味でマーケティングプランを作りましょう、という話をしてきました。

ここからは、リードを創出する以外の具体的な取り組み内容について解説していきます。

第3章:商談機会を得るためのターゲットとフォローリードの考え方

『リードが足りない…!』そうおっしゃる方は多いです。私自身も常にある悩みの一つです。ただ、本当にリードは足りないのでしょうか?

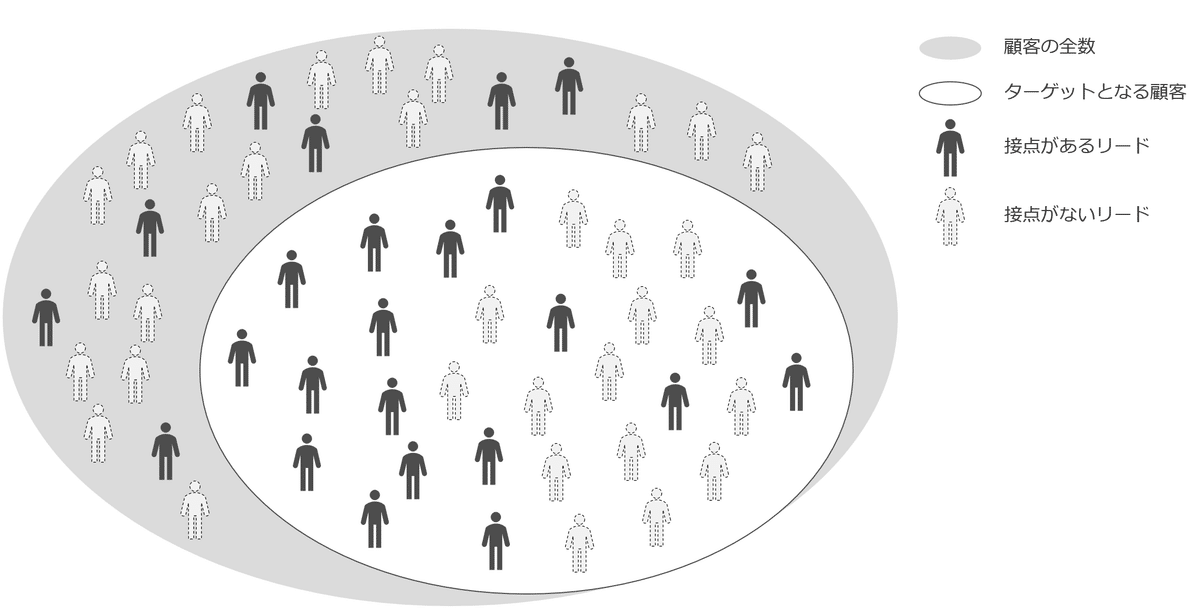

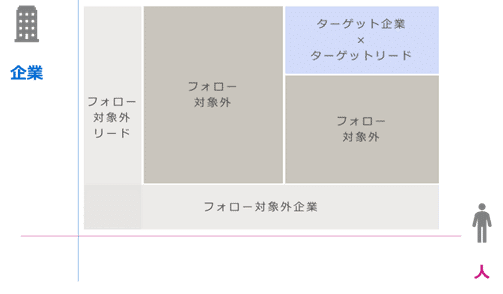

そもそも「リードが足りない」という状態は、下記の図の通り、ターゲットとなる企業・リードが明確なうえで、接点があるリードが少ない状態を指します。

リードが足りないと思った時に気を付けないといけないことがあります。それは、ターゲットとなる企業・リードが明確じゃないのにただ漠然と「リードが足りない」と思っていないか?です。

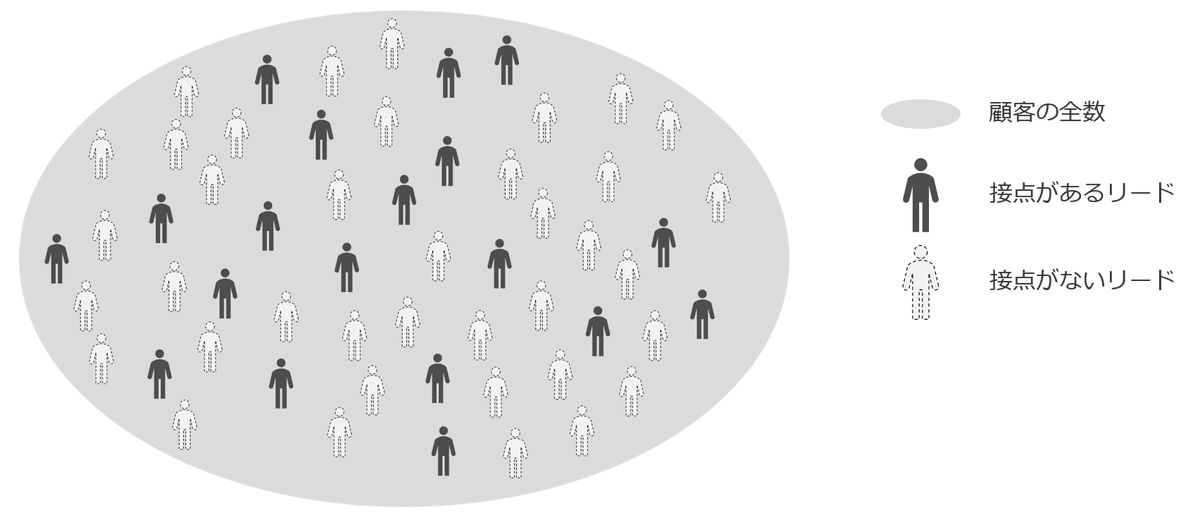

下記の図がまさにそうです。上記の図と比較しターゲットなる顧客が決まっていないので、リードが足りないと言えない状態になっています。

本当にリードが足りない状態なのかを確認するために、ここからはリードの考え方についてステップごとに分けて解説します。

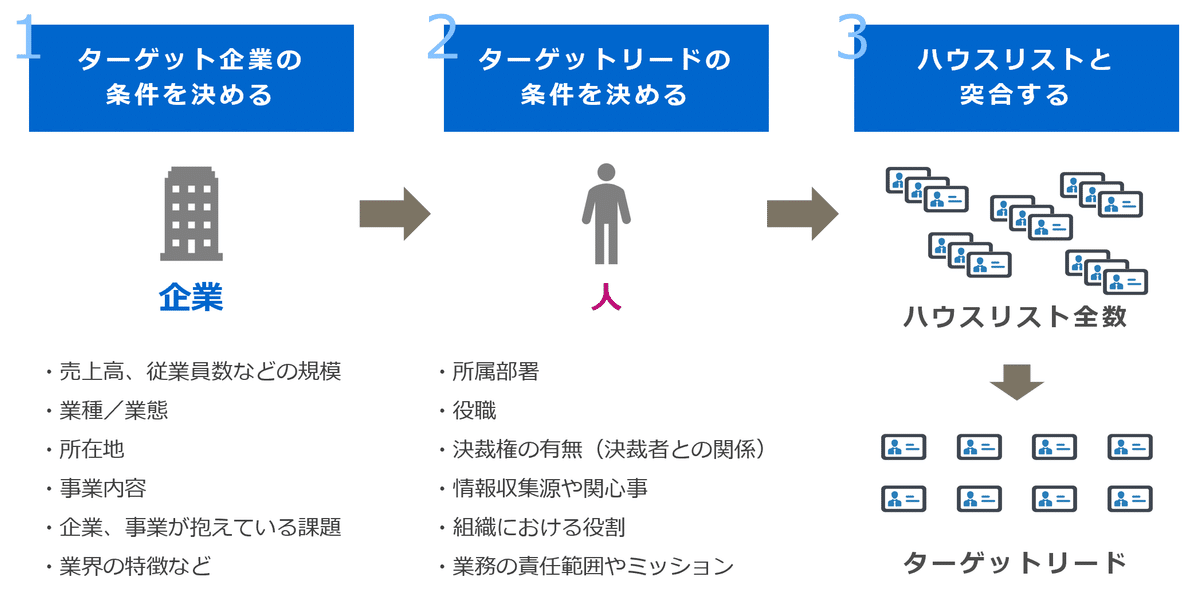

下記の図をご覧ください。

最終的にハウスリスト(自社が保有するリードリスト)と突合し、ターゲットとなるリードをどれくらい保有しているのかを見る流れになります。

上記の通りですが、企業→リードの順に要素を洗い出し、最終的にその条件に合致するリードがどれくらいあるかを確認しましょう。

STEP1:ターゲット企業の条件を決める

STEP2:ターゲットリードの条件を決める

STEP3:ハウスリストと突合する

では、STEP1から見ていきましょう。

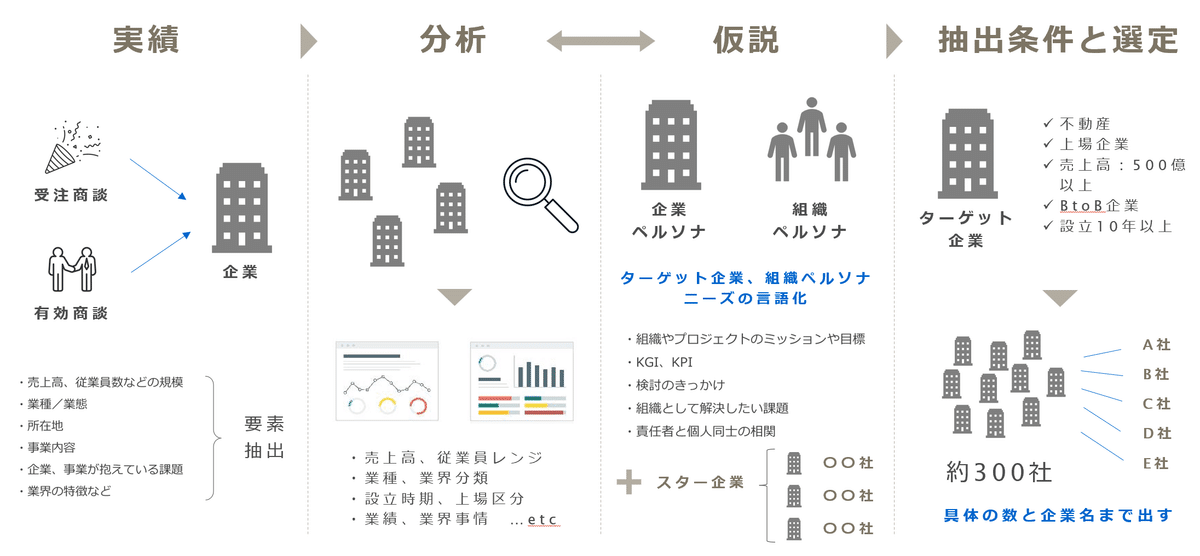

STEP1:ターゲット企業の条件を決める

上記の通り、実績を基に分析し、そこから仮説を導き出し、最終的に抽出条件と選定を行う流れになります。

①実績からの要素抽出

受注や有効商談となったものからターゲットとなる企業の条件を抽出します。売上高や従業員数、業界、事業内容、商談化や受注に至った背景などの情報を集めます。

②分析→③仮説、③仮説→②分析

抽出した要素を並べ分析をかけます。分析して出てきた要素をもとに仮説を立てて、さらに分析を行います。仮説を立てる場合は、組織ペルソナを踏まえながらその背後にあるプロジェクトや組織のミッション、検討のきっかけを言語化していきましょう。

また、「スター企業」としてバイネームで企業名を挙げることも、具体性を持たせるという意味ですごく効果的です。

④抽出条件と選定

そこからはターゲットとしての抽出条件と選定に入ります。重要なのは「具体の数と企業名」まで落とし込むことです。ただ、「具体の数と企業名」までピックするには、なにがしかのデータベースから抽出する必要があります。

ひとりのユーザーとして利用させていただいているのが「FORCAS」です。

ITreviewでレビューも書かせていただきました。

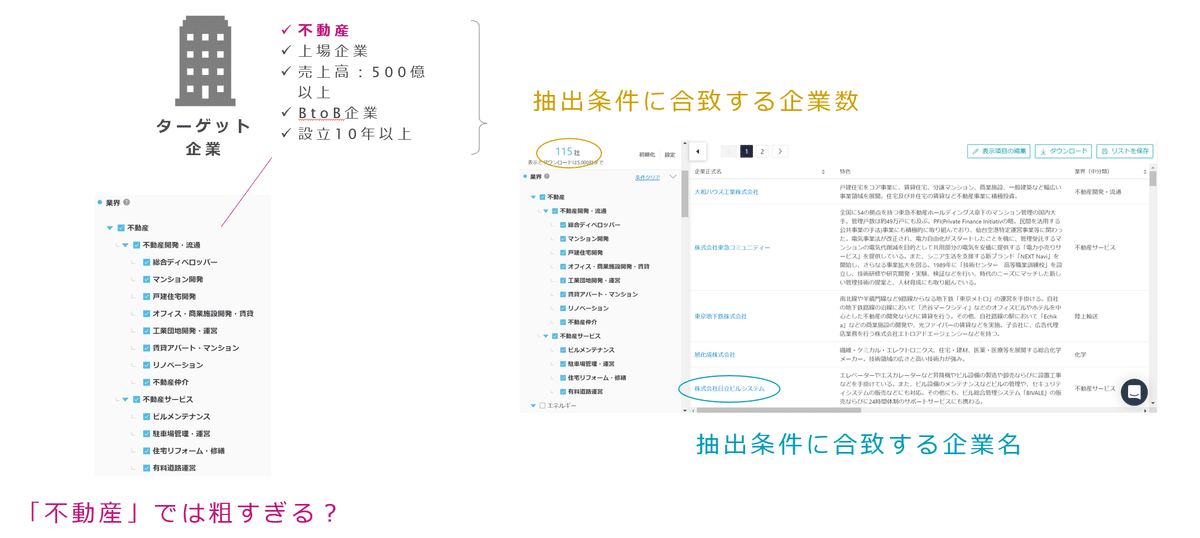

例えば、ターゲット企業の条件を下記にセットしたとします。

✓ 不動産

✓ 上場企業

✓ 売上高:500億以上

✓ BtoB企業

✓ 設立10年以上

この条件に合致する企業が一体どれくらいあって、具体的になんの企業なのかを知るためにFORCASを使います。2022年時点の画面になりますが、下記の通りです。

見てもらえればわかるとおり、不動産という大きな業界分類の中に「不動産開発・流通」や「不動産サービス」という中分類があります。小分類であればさらに細かく…。とすると、「不動産業界」というターゲティングは粗すぎる可能性があります。そして、FORCASであれば、抽出条件に合致する企業数(上記であれば115社)とその企業名を一覧で確認することができます。

ここまで具体的に進めることができれば、STEP1のターゲット企業の条件を決めるは完了です。

STEP2:ターゲットリードの条件を決める

続いてターゲットリードの条件を決める工程に入ります。

ターゲットリードの条件に使う要素は下記の通りです。

・所属部署

・役職

・決裁権の有無(決裁者との関係)

・情報収集源や関心事

・組織における役割

・業務の責任範囲やミッション

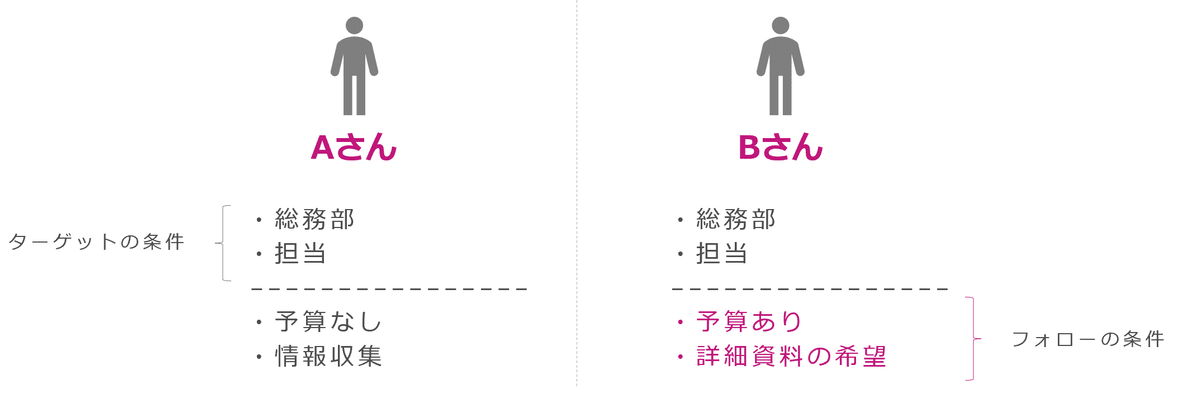

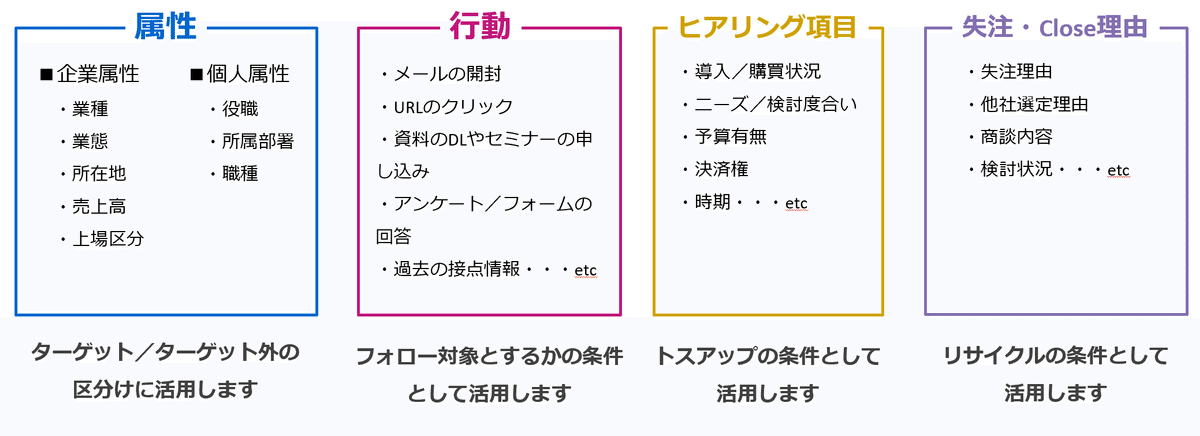

重要なのは「ターゲットの条件」と「フォロー対象としての条件」は別ものとして扱うことです。

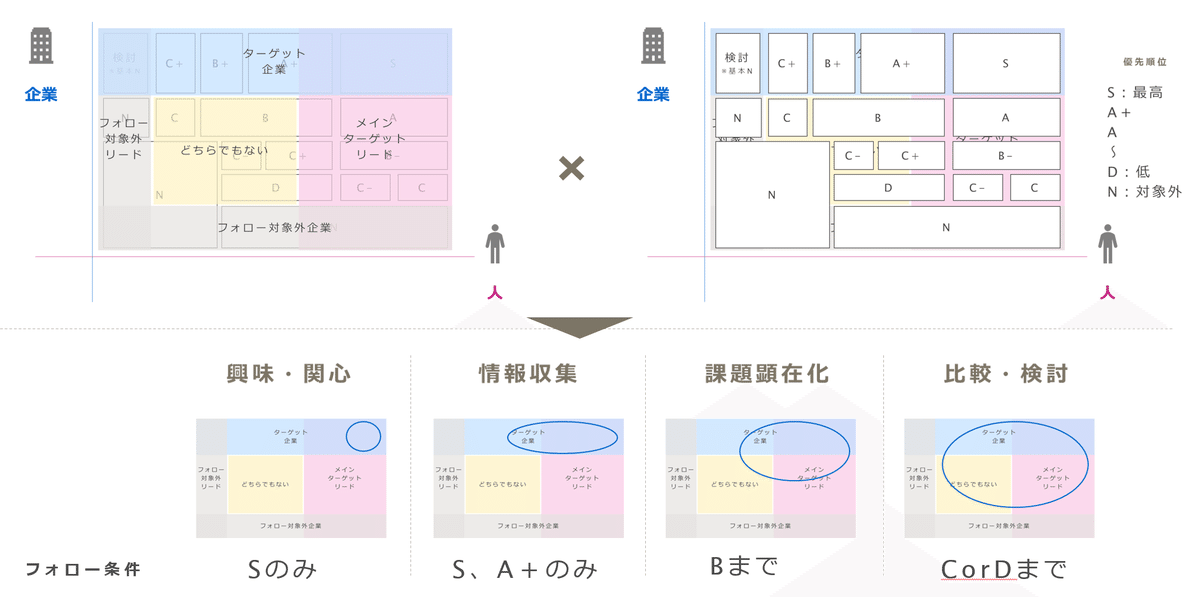

例えば下記の図で見てみましょう。

ターゲットの条件は「所属部署区分(総務部)」や「決裁権の有無(担当)」です。ターゲットの条件に合致するからといって、すべてのリードをフォローするわけではないですよね。(戦略的にそうする場合は除いて)

であれば、ターゲットの条件とフォロー対象としての条件はわけて考えるべきです。ターゲットリードかどうかは「その時の属性情報」のみで判断し、フォローするかどうかはアンケートの回答結果や複数のデジタル行動を検知した場合などに限定する、などですね。

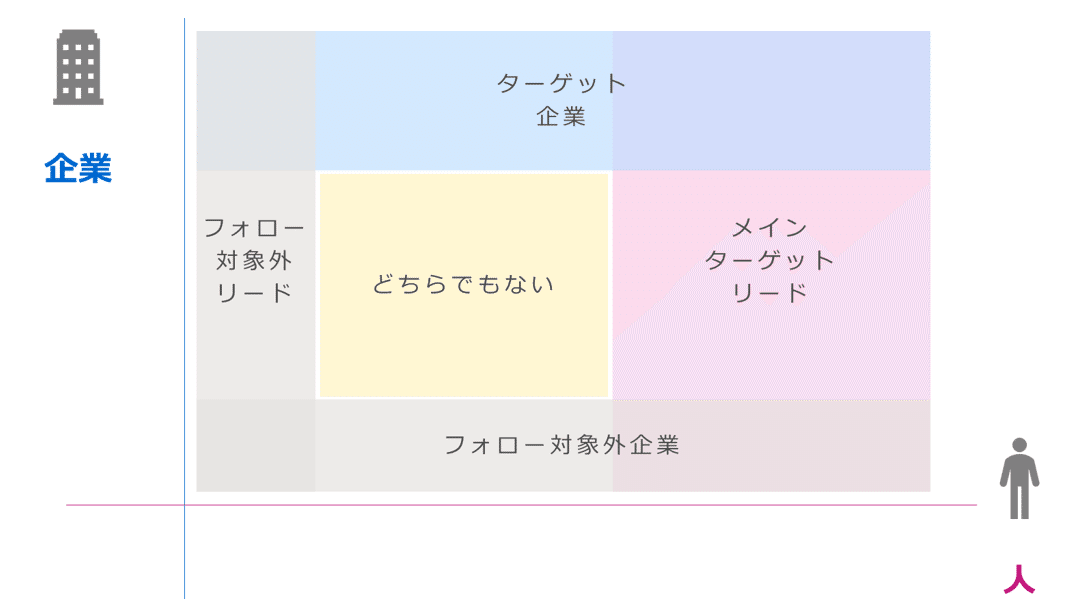

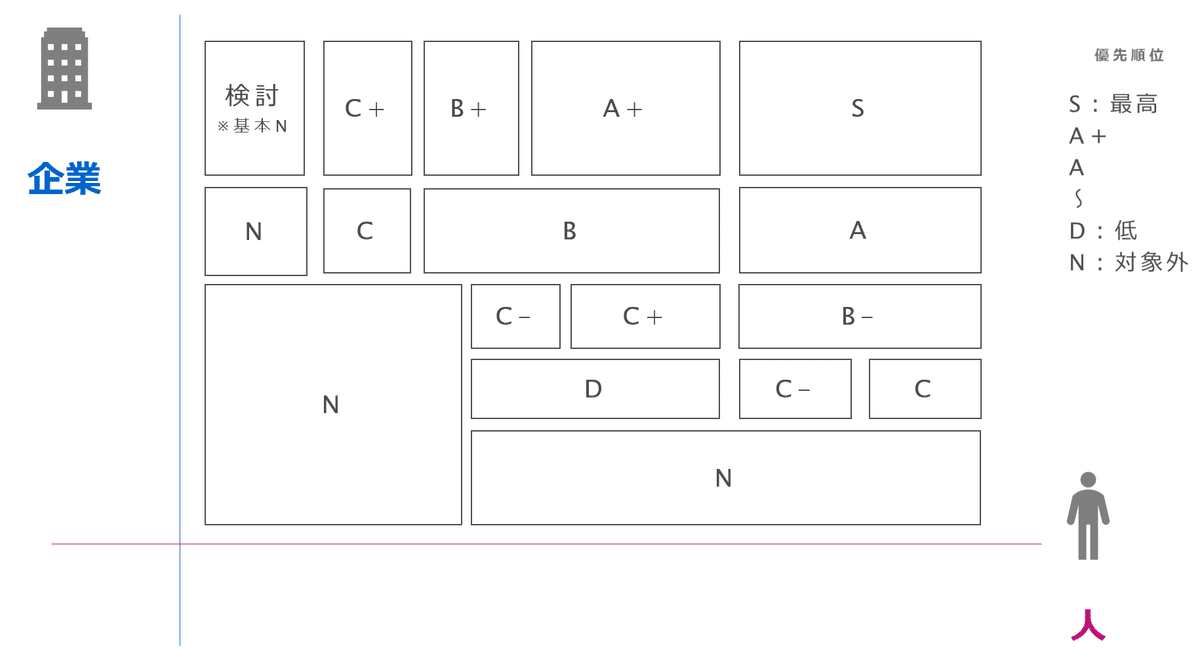

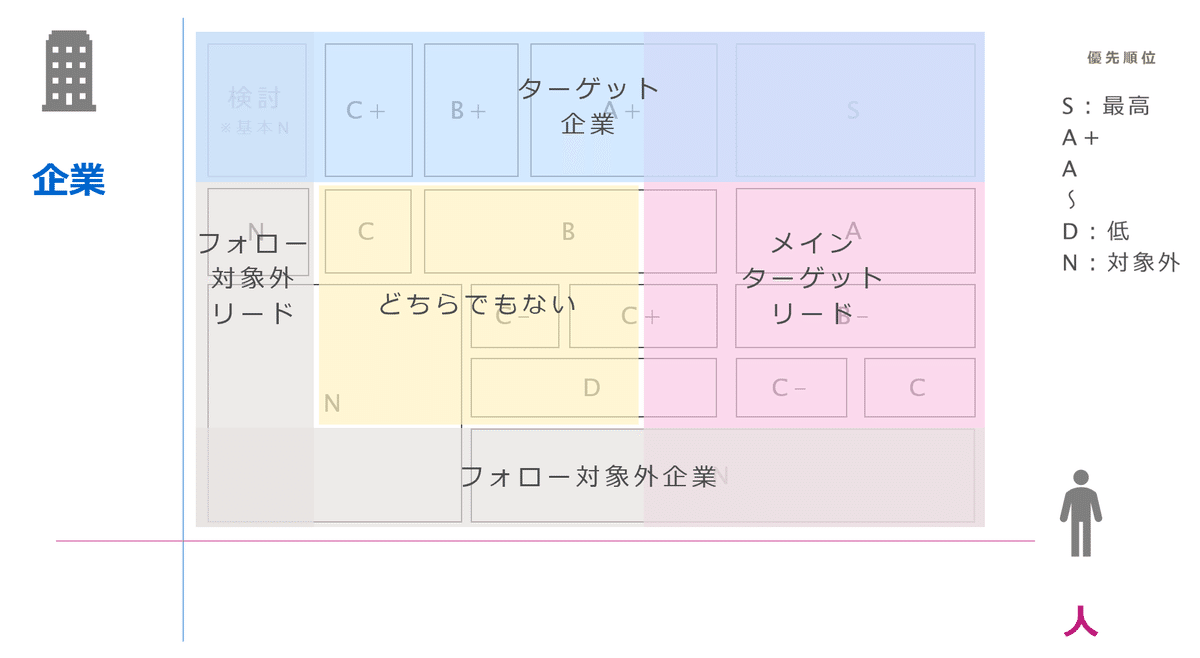

こういったターゲットの話をすると「ターゲットか対象外か」の2つにパキッと分けることをイメージされる方が多いですが、そうではないと思います。

ターゲットを決める際は「ターゲットか対象外か」だけではなく、グラデーションがかかるということをイメージした方がいいと思います。

下記がイメージです。

縦軸が企業に対するターゲット条件とのマッチ度合いで、横軸とリードとのマッチ度合いです。

ターゲット企業だが、フォロー対象外リードは存在するし、メインターゲットリードだが、企業規模とマッチしないこともあります。どちらでもない企業・リードがボリュームゾーンになることも多々あると思います。

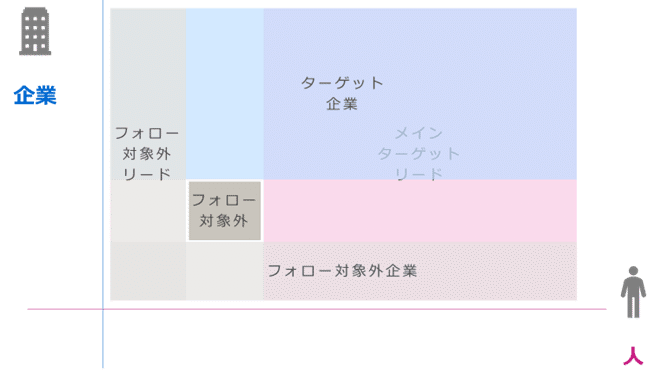

もちろん、どちらでもない企業があるかどうかはマーケティング戦略に依存します。例えば下記は、「条件を緩めて許容幅を広げつつも、フォロー対象外は明確にするパターン」です。

あるいは、下記のように条件を厳しく特定の顧客のみを追うパターンもありますね。

自分たちがどういった考え方で進めるのかも含めて、現状と理想を考えてみてください。

フォローリードとリードの質の考え方

前述の通り、ターゲットリードの条件とフォロー対象とするかの条件は異なると伝えました。

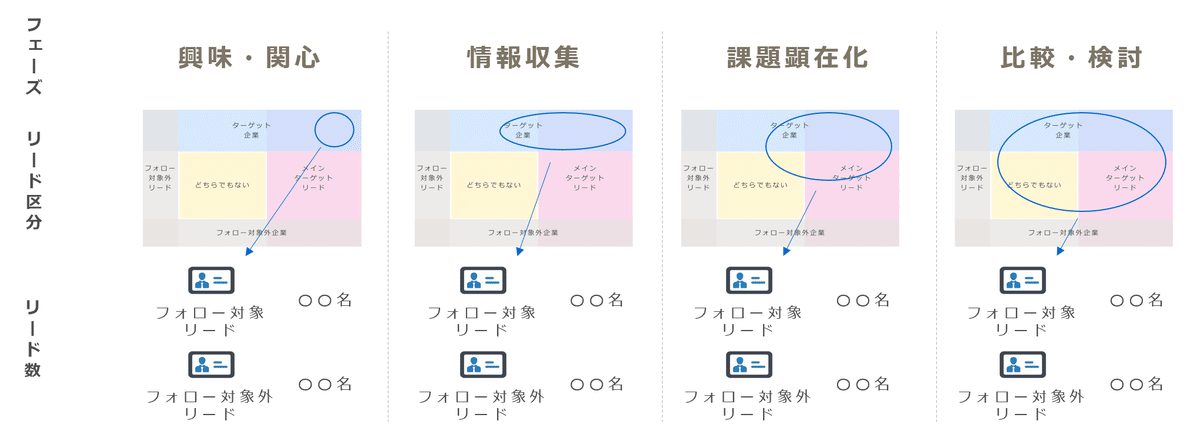

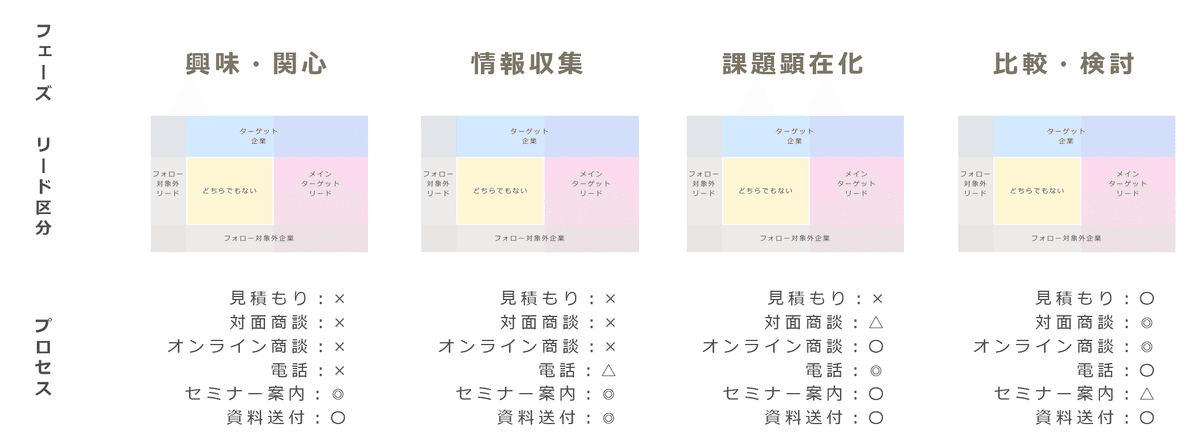

フォローするかどうかは、顧客のフェーズ(想像や検知、データなど)と自社の基準と”意思”で決まります。例えば、興味・関心フェーズにいるリードについては、ターゲット企業かつターゲットリードであればフォローする。比較検討フェーズであろうリードについては、ターゲット企業とターゲットリードとのマッチしていなくても積極的にフォローする、などです。

ポイントはフェーズごとに分けたうえで、優先順位をもとにフォロー対象とするか否かを判断することです。

優先順位の付け方としては下記のイメージが参考になると思います。

実際には企業の方が重みづけが高くなります。ターゲット企業ではないターゲットリードよりも、ターゲット企業でターゲットリードではない方が実際に商談化していく可能性は高いからですね。

上記の①と②を組みあわせると、下記のように「興味・関心フェーズ」にいるリードについては、「Sのみをフォローする」といった考え方ができるようになります。

改めて「質のいいリード」とはなにかを考えると、顧客が欲しいタイミング(フェーズ)で、双方が望む購買と商談のプロセスに至れることのできるリード、と言えます。

とにかくなんでもかんでも電話を掛けるのはよくないですが、もしかしたらお客様は望んでいないかもしれないけれど、自分たちが自信を持って価値を提供できそうであれば、積極的に電話を掛けることは正しい営業活動だと思います。

繰り返しになりますが、「リードの質」は顧客の購買プロセスにおけるフェーズに基づきます。一方的な「比較・検討フェーズのリード=質が高い」という考え方や、その瞬間”だけ”を切り取ってリードを判断することは、BtoBの購買プロセスにおける顧客の態度変容の変化を考慮したマーケティング施策の設計になってないと言えますね。

また、自社の基準と”意思”によってリードの質の定義は変わるのは、「フォローするかどうかの条件」や「トスアップするかの条件」に複雑な要素が絡み、インサイドセールスやセールスの肌感覚も重要となってくるためです。

加えて、事業やセールスの状況によっても判断が変わってくることも考慮する必要があるためです。(事業としては商談の経験数が圧倒的に少ないので戦略的にPUSHで商談機会を打診する、など)

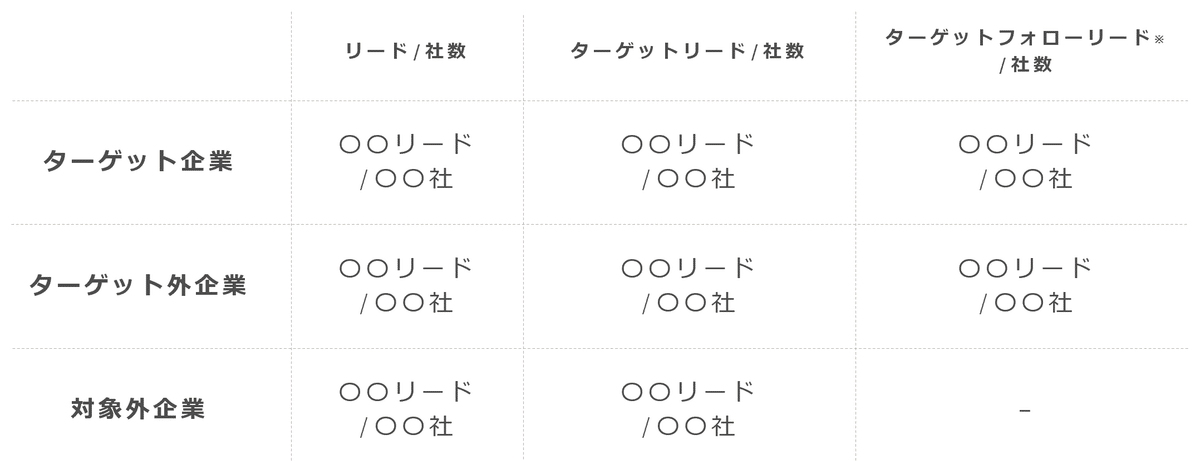

STEP3:ハウスリストと突合する

条件が決まったら、自社が保有するハウスリストとの突合へと入っていきます。

ターゲット企業、ターゲット外企業、対象外企業それぞれにおけるリード、ターゲットリード、ターゲットフォローリードの数とその社数を明らかにしましょう。

それらを実現するには、企業単位や顧客単位で取引情報や接点情報、活動情報、商談の内容などが蓄積・閲覧・更新できるデータベース(CRM/SFA)の準備と名寄せが必要です。

これまでのSTEPを踏むと、ターゲットとする企業を分母にし、そこから自分たちが保有しているリードの社数が何社あるか、そこにあるリードの中に、ターゲットとするリードが何人いるかがわかるようになります。

こうした数字を基にすると、自分たちはリードが足りないのか、リードはあるけど、商談が足りていないのか、などがわかるようになります。こうした数字の把握なく、ただ漠然と「リードが足りない」と嘆いていたり、「マーケティング組織はリードを創出するのがミッションだ!」と盲目的に取り組んでしまっていないか?は客観的に見た方がいいですね。

第4章:信頼と期待を得るためのコンテンツによるアプローチ

BtoBマーケティングにおけるコンテンツはとにかく重要な役割を担います。マーケティング戦略を実行していくにあたって、コンテンツを企画し、制作し、顧客に届く方法で届けることが自分たちのメインミッションになります。顧客との接点創出のきっかけとなったり、信頼醸成のソースとなったり、態度変容を促すカードとなったりします。

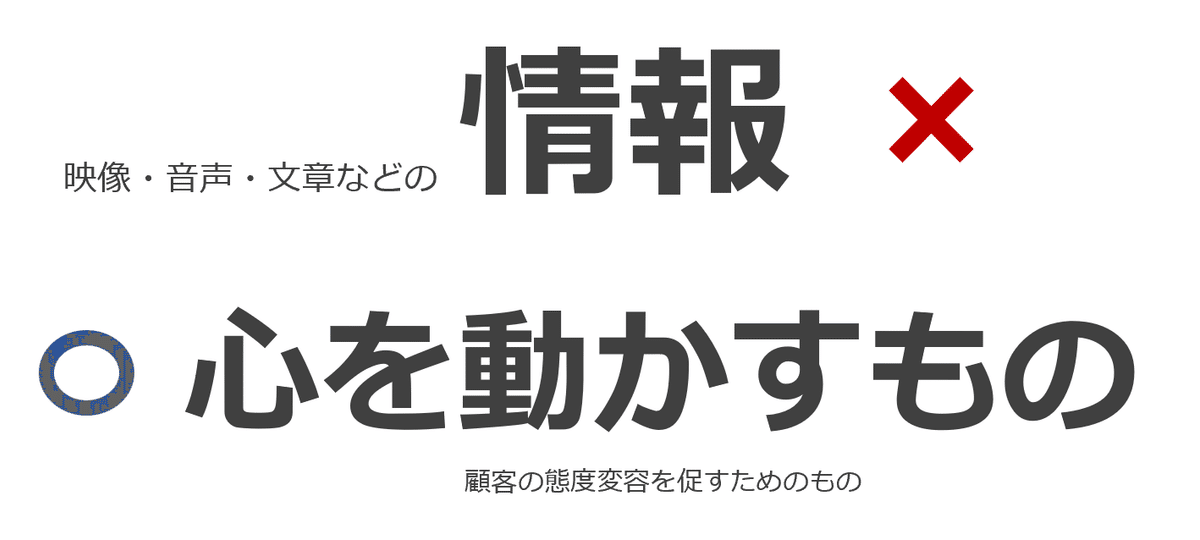

コンテンツは情報ではなく、顧客の心を動かすもの(態度変容を促すためのもの)として理解した方がいいです。顧客は稟議申請のために情報収集していることを念頭に置きコンテンツの中身を考えます。

発信したいことではなく、顧客視点に立った「顧客が知りたいこと」を軸に検討しましょう。

コンテンツの考え方

コンテンツを構成する要素は「対象」「目的」「種類」「形式」「ネタ」の5つの要素で分けられます。これらに加えて「リーチ手段」があります。

■対象

顧客像

企業像

抱えている課題

ステージ

■目的

企業認知

サービス認知

課題啓蒙/課題提起

商談獲得

リード獲得

■種類

事例

HOW TO

インタビュー

ニュース

■形式

テキスト/ブログ/コラム

e-Book/ホワイトペーパー

動画

ウェビナー/セミナー

メディアタイアップ

Web

DM/チラシ/カタログ

■ネタ

提案資料/社内事例

メーカー資料

営業ヒアリング

技術・SEヒアリング

顧客インタビュー

調査/アンケート

つい”形式”ばかりを検討しがちですが、対象とネタの両軸からコンテンツ案を検討しましょう。

また、コンテンツと集客するための手段は別なので、両方をセットで考えましょう。マーケティングの仕事にかかわったことがないと「コンテンツを創ればみんなが見に来てくれる」と、なぜか思っている人が居ますが、そんなことはありません。なんなら、基本的には興味を持ってもらえないくらいの認識の方が正しいと思います。

■リーチ手段

メール

電話

SNS

自社Webサイト

オウンドメディア

郵送DM

メディア掲載

デジタル広告

マス広告

OOH

コンテンツの目的と軸の整理

コンテンツの目的と軸は、気を付けていてもブレブレになってしまうものです。特に、他社がやっている「かっこいいイベント」や、「スマートなテーマを扱ったウェビナー」をただマネをしようと背伸びをしているだけだと見失ってしまうこともあると思います(自戒)

だからこそ、指差し確認しながら自分たちが提供するコンテンツの目的と軸をはっきりさせることが大事だと思っています。

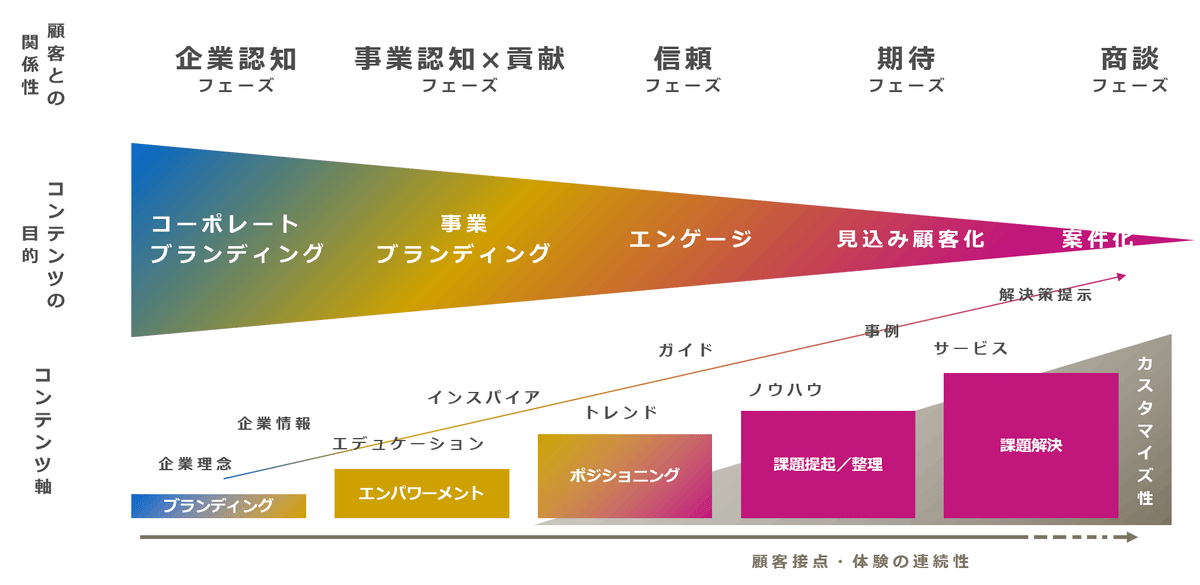

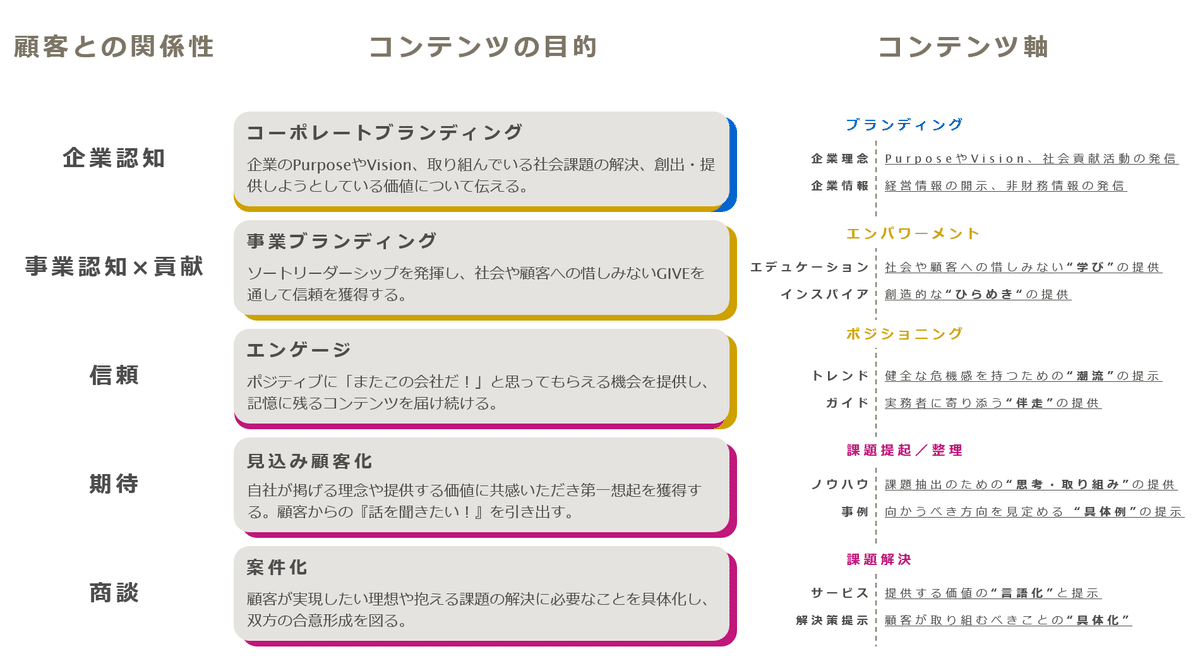

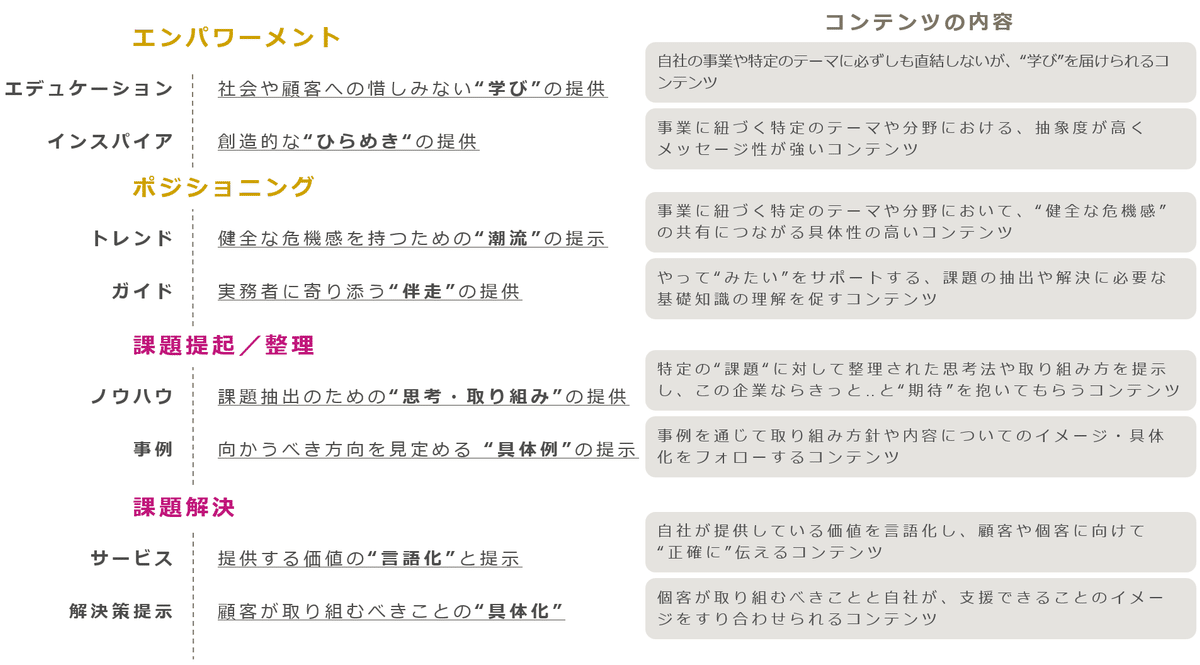

下記の図は、顧客との関係性別にコンテンツの目的と軸を整理したものになっています。顧客との接点や体験の連続性を提供することにより認知→信頼→期待の先に商談へとつなげていくコンテンツ戦略を表現したものになっています。そして商談フェーズに近づくにつれて、個社向けのカスタマイズ性が求められるようになってくることから、マーケティングが企画し準備するコンテンツと、インサイドセールスやセールスが準備すべきコンテンツとはなにかについての議論にもつかっていただけると思います。

下記の図は、上記の図をさらに細かくブレイクダウンしたものになっています。コンテンツ軸とその内容について記載しています。

具体的なコンテンツを企画するにあたっては、コンテンツの軸を明確にしブラさないことが必要です。私自身もこれが完璧だ!とはまったく思っていないのですが、これらの図ができたおかげで、マーケティングチーム内でのコンテンツ企画とフォローの目線合わせが抜群にやりやすくなりました。(今回のウェビナーはトレンドが軸になるので、直接的な商談機会の打診ではないフォローが必要!など。)また、自分たちが提供しているコンテンツに偏りはないか、接点や体験の連続性を提供できているのか?の確認にも使えると思います。

こうした言語化と整理の上でコンテンツの戦略を練らないと、ついつい「コンテンツをつくる=自社のサービスを紹介する」であると勘違いしたり、中身はただのサービス紹介なのにそれっぽいタイトルのホワイトペーパーをつくったり、ゴリゴリのプロダクト紹介のウェビナーなのに集客ができない、新規リードが獲得できない、と嘆いてしまう事態に陥ってしまうからです。(自戒)

発信と検知のためのマーケティングオートメーションツール

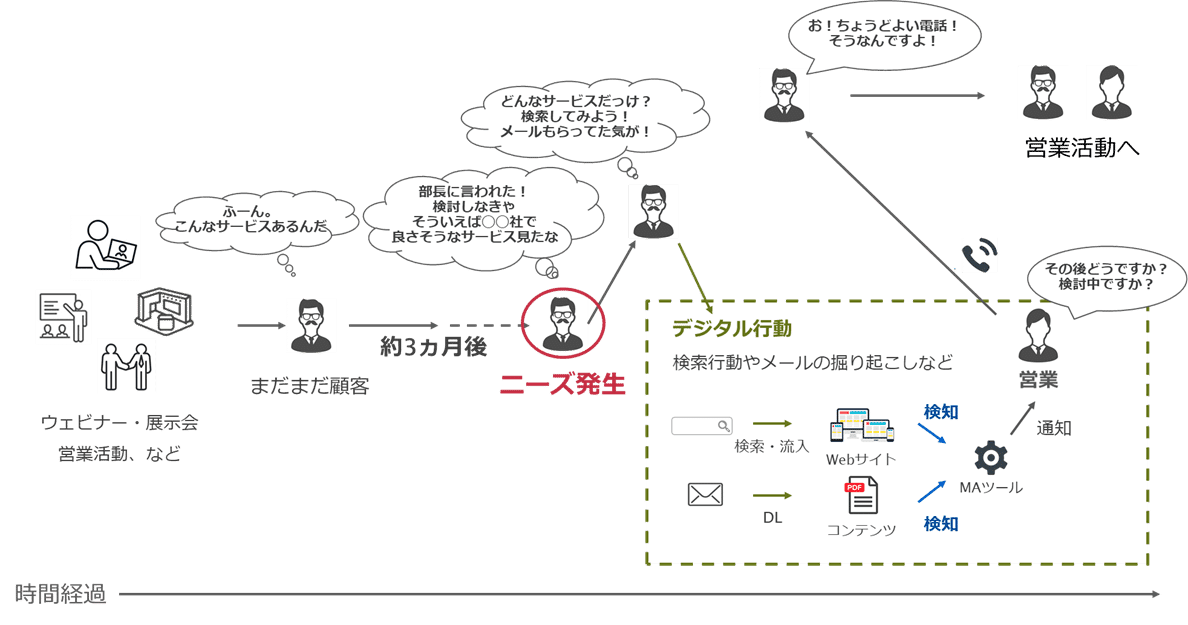

ここまでコンテンツの話をしてきましたが、顧客のプロセスや状況に合わせてコンテンツを発信していくだけでは不完全です。マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用することで「デジタル行動の検知によるニーズ把握」が可能になります。

MAツールに関する話はたくさん出ているのでここでは多くを言及しませんが、MAツールの導入でできるようになることは下記の通りです。

1:顧客のデータとステータスを一元的に管理・把握ができる

2:顧客別に特定のアクションや頻度を計測できる

3:検知した顧客の状況に合わせて最適と思われるアクションが実行できる

4:ページ作成やフォーム設置、メール配信やなどを通して顧客にアプローチができる

イメージで掴むことも大切だと思います。

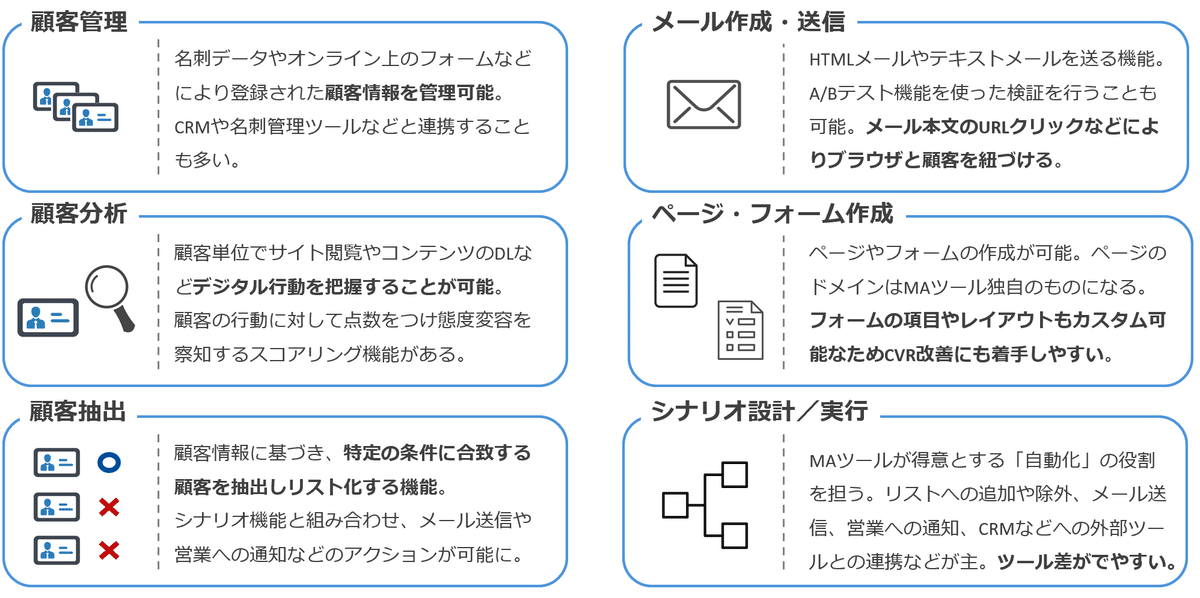

ツールによって機能の有無や得意なことが異なりますが、MAツールの代表的な6つの機能は下記の通りです。

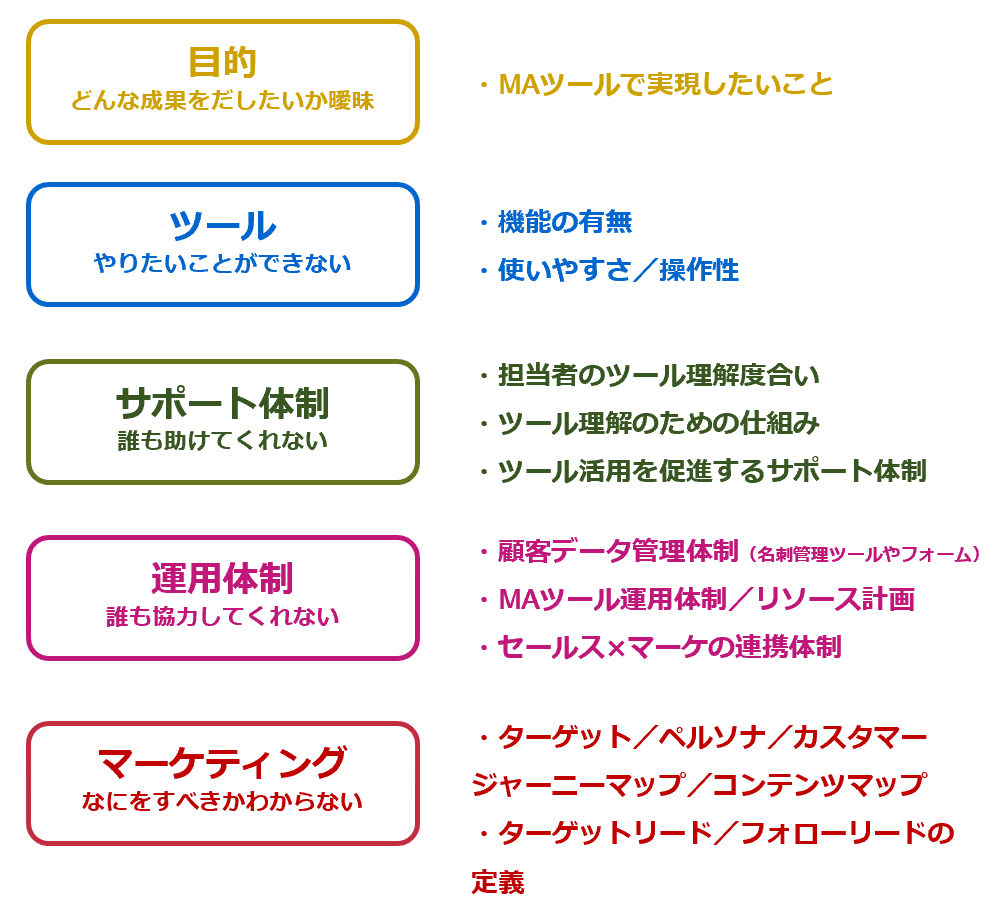

すでに何らかのMAツールを導入されている方が多いと思いますが、活用するのが難しいツールであるのも事実です。

MAツールの失敗あるあるを5選紹介します。

1:導入の目的を正しく定義していなかった

目的を定量的に定義しておかないとそもそも抱えていた課題がMAツールで解決できないものだった、ということもあります。

2:導入に関して部門間の連携が取れていなかった

マーケティング・プロセス上で関係する部門との合意形成がない場合、一方的にメールを配信するだけのツールになることが多いです。

3:導入すればマーケティング機能が自社に備わると思っていた

体系化されたマーケティングプロセスがあって初めてMAツールはパワフルに作用します。なければ導入をきっかけにつくりましょう!

4:MAツールはコンテンツも自動で作成してくれると思っていた

そんなわけはないのですが、なぜか導入時は頭から抜け落ちるか、楽観的に考えているケースが散見されます。

5:MAツールは新規の見込み顧客も獲得してくれると思っていた

MAツールは個人情報を獲得した後の顧客に対して施策を実行できます。基本的にはリスト獲得はMAツールは行えません。

上記の状態になっているかも?と思ったら下記の項目を見直してください。

MAツールを導入していたら、後述するリードナーチャリングを実現するCV設計と合わせて、デジタル行動の検知による顧客のニーズ把握とリスト化が可能になります。

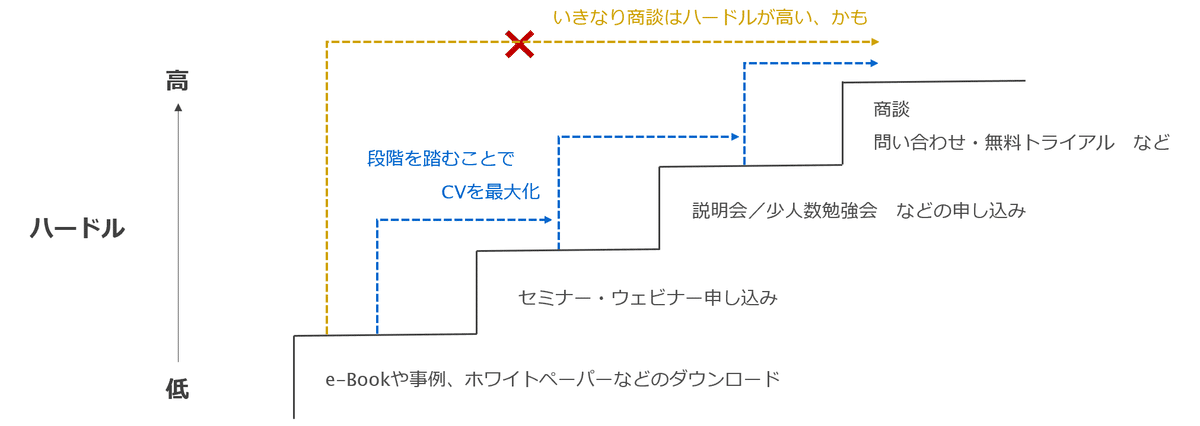

リードナーチャリングを実現するCV設計

リードナーチャリングとは、施策やコンテンツを通して継続的にアプローチすることで顧客から認知と信頼、期待を獲得し、具体的な情報を基に商談機会を打診する一連の取り組みのことを指します。

特に「ナーチャリング」という言葉はとても抽象的で、それぞれの理解もばらつくことが多いので関係者間できちんとした定義を定めることも大事です。

リードナーチャリングを実現するのに必要なのは、顧客の検討状況に応じたCVポイントの設計とコンテンツの準備です。

なぜ段階的なCV設計が必要なのかというと、顧客が抱える商談までのハードルを一気に超えていくのは難しい(場合が多い)からです。

例えば、ホワイトペーパーをダウンロードした方にいきなり電話をかけて商談を打診しても「いや、そこまでじゃないです…」と断られてしまうことはよくあります。みなさんも経験されたことと思います。僕もあります。

いきなり電話をするのではなく、ホワイトペーパーをダウンロードした方には、まずはメールするというシナリオに変更したとします。

本文にてお礼を伝えつつ、直近のウェビナーのご案内やDLされたものと関連したホワイトペーパーのご紹介、必要に応じて具体的な説明会のご案内などを差し上げる形で、お客様の方で欲しい情報が欲しい形で得られるようにする。

こうした形でのコミュニケーションが提供できれば、双方にとってよいですよね。

ただ、ここで間違ってはいけないのは「段階的に上がってきてもらうことを強要しない」ということです。例えばステップメールで、これらを順番に送ることはイコールではありません。

資料ダウンロードしたら、すぐに商談を望む方もいます。大事なのは、第3章でもお伝えした、顧客が望む情報を望むカタチで提供することです。ダウンロードフォームで、お客様に「担当者からの連絡の有無」を聞くこともひとつの選択肢ですね。

コンテンツの考え方や目的や軸について整理し、そのうえで商談機会につなげるための信頼と期待を得るための接点や体験の連続性を実現するための段階的なCV設計、そしてそれらを支えるMAツールについて説明してきました。

リードナーチャリングは、こうした一連の取り組みつなげていくことであると理解できれば、横文字に惑わされることもなくなると思います。

第5章:トスアップと相互コミュニケーション

ここまではリードを創出し、商談機会を獲得するまでの流れと考え方について解説してきました。ここからは商談機会を獲得してからの話です。

マーケティングやインサイドセールスが作ったリードや商談機会をしっかりと受注につなげ、かつできるだけ無駄にしないオペレーションをつくり、回すことが重要になってきます。

ポイントは、トスアップやリサイクルの条件を決めて、商談やリードが循環する仕組みをつくることです。取り組みの意義をセールスに理解してもらい、運用を回していくことがとにかく重要で、めちゃくちゃ大変です。

トスアップの条件を決める

トスアップの条件を決める5つのアプローチを紹介します。

トスアップの条件はインサイドセールスとセールスで決定し、適宜、見直すことが必要です。マーケティング施策に活かせる要素でもありますので、条件の決定や運用にはマーケティング側も積極的に関与しましょう。

1:受注した企業の分析

企業情報を売上高や従業員などを分析します。自社のサービスや製品に関連した指標やヒアリングの結果を踏まえます。

2:受注した商談の分析

検討を開始した背景や導入決定の理由、要因などを分析します。定性的な情報をトスアップの条件に組み込みます。

3:分析結果のすり合わせ

企業・商談の分析結果からトスアップの条件を明確にします。決定した条件はセールスの肌感覚とすり合わせを行い、受注と相関があるかを確認しましょう。

4:設定した条件での供給量の確認

セールスの肌感覚とのすり合わせを終えて決定した条件で、十分な商談量を供給できるのかを確認しましょう。

厳しすぎる条件は緩和することを検討して下さい。

5:除外条件の設定

取りこぼしを減らすことを目的に、除外条件の設定を行ってください。例えば、料金比較表をダウンロードしている、役員との面談を取り付けた、などです。

特に「4:設定した条件での供給量の確認」と「5:除外条件の設定」が重要です。このあたりはセールスとの信頼関係やインサイドセールスの力量にもかかわってくる部分です。

最初からしっかりとした商談はトスアップできないので、質を重視するためにもまずは量を提供し、フィードバックの機会を増やす中で質を上げていくことが大事です。なので、一度決めたら変えない!ではなく、状況に応じて柔軟に変更していく方がよいです。

失注・Closeにしたリードや商談の循環をつくる

失注やCloseにした商談やリードをリサイクルし再度セールスへトスアップするために、その理由を明らかにし、アクションの内容とタイミングを明確にしましょう。

■失注・Close理由

1)有効商談化の芽なし

お客様が抱える課題と自社のサービスや製品に乖離がある、など

<アクション>

有効商談の芽がないと判断されたリードや商談については、リサイクルの対象からは除外する。ただ、リードについてのリサイクル対象外判定は慎重に行う。

2)他社に決定

他社のサービスや製品に決まった、あるいはコンペに負けた、など

<アクション>

失注商談を分析し、商談の単価や企業の業種・業態、企業規模やニーズ、他社の選定理由などを分析し、マーケティング施策の企画やターゲティングの要素に活かす。

失注理由が払しょくされていない限り受注につながる可能性は限りなく低くなってしまうため、失注理由を明確に記録として残す。

3)決断の保留や見送り

選定時期が未定となったり、導入そのものを見送った、など

<アクション>

商談内容やお客様の検討状況に関する精度の高い情報が必要。その情報を基に、次回アクションのタイミングや再フォロー時の内容を決める。

また、これらはシステム上のオペレーションにも目を向ける必要があります。失注やCloseに処理したリードや商談が、ふたたびマーケティングやインサイドセールスが保有し継続フォローを行うようになっているか?はしっかりと確認しましょう。思いついた時にリードや商談情報をひっくり返して、その都度それぞれがピックするというような属人的な運用であれば…見直した方がいいですね。

コールや商談内容のログを残す

コールの内容や商談時に話された内容は、会社にとって大きな資産となります。また、今すぐではなかったお客様が今すぐのお客様になろうとしている時、これまでのコミュニケーションログに基づいて商談活動を行うことができれば、受注に向かって大きな前進となるのは間違いないです。

そのためには、顧客とのコミュニケーション結果を、ある程度のルールに基づいて残す必要があります。ログを残すこと自体の定着と合わせて、重要性の説明も必要です。

下記の項目を参考に、まずは必要最低限のところからスタートしましょう。最初から全員がぎっしり残すことは不可能ですし、難しいと思います。簡単な項目だけの選択制にする、関係ない項目は見えないようにする、などの工夫もあわせて、定着と活用の観点で進めていきましょう。

■担当者について

1)どの部署の誰と面談したのか

2)どこまでが自身の担当業務か

3)担当業務・リテラシー

4)担当者のキャリア(プロパー、中途、社歴、変遷など)

5)担当者の雰囲気や性格、その他特徴(具体的な話か、抽象度が高いかなど)

■内容について

6)コールや面談の内容と流れ

7)ISRから事前に渡した情報との齟齬・差異

8)ポジティブ・ネガティブな反応箇所

■営業から見た評価

9)企業軸として追うべき企業かどうかの判断

10)担当者軸として追うべき担当者かどうかの判断

11)キーマンとなりそうな人

■Nextアクション

12)次のアクション

13)失注の場合はそのように判断した原因や理由

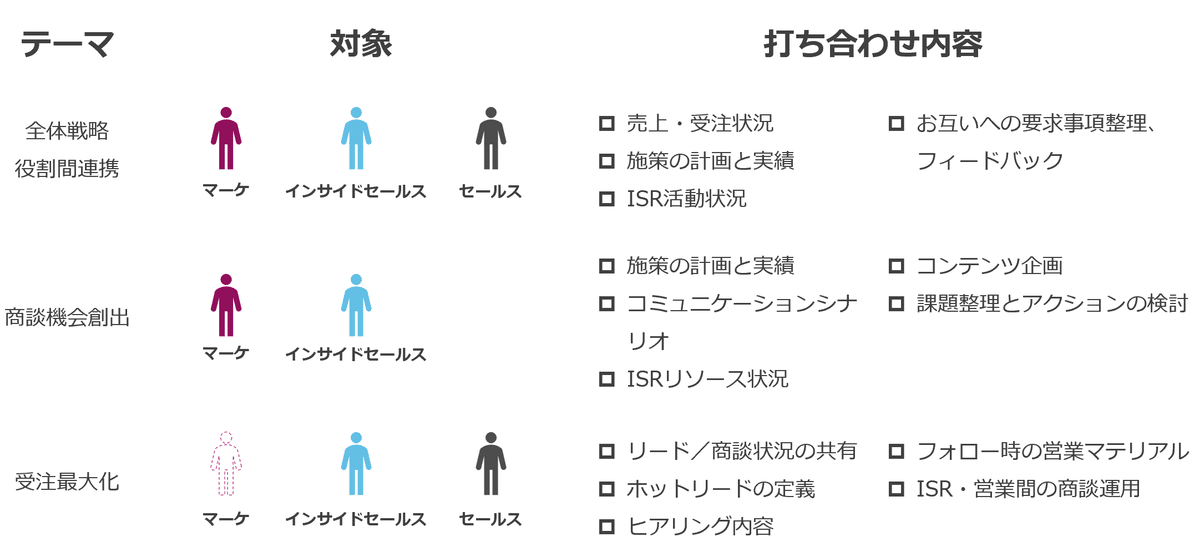

条件を明文化し関係者間で合意・すり合わせを行う

リード創出からトスアップ、リサイクルを実行するための条件を明文化し、関係者と合意を取り付け、オペレーションをしっかりとまわしましょう。

第3章で整理してきたことに加え、インサイドセールスがヒアリングする内容なども盛り込みます。

上記を議論し、決めるコミュニケーションの場をしっかりと設けることも大事です。

そもそも、組織間におけるコミュニケーションエラーの大半は「必要な人同士が適切なテーマで最適な頻度話せていない」ことが要因で発生すると思っています。まずは、それぞれのテーマに対する適切なアジェンダで定期的に会話と対話を行う機会を設けてください。

みなさんももしかしたらそうかもしれませんが、「議論が水掛け論になったり、空中戦になったりしてマーケとセールスの仲が悪い」という話も聞きます。

それらの要因のひとつに、議論の結果を反映させるところがあいまいであるということもあると思っています。

たとえば、セールス側から「なんとなく、最近トスアップされる商談の質が悪い気がする」という話を聞いたとします。それを受けてすべきことは、なぜそう思うのかのヒアリングと、実際の数字を確認すること、そして、なにを変えるのかを確認することです。なにを変えるのかの部分については、マーケで言えばターゲティング、インサイドセールスで言えばフォロー対象の考え方と、ヒアリングの項目や商談打診の条件、商談における双方の期待値の調整などですね。

なにを変更するのかが明確であれば、水掛け論になったり空中戦になることは多少は防げるはずです。

また第1章のKGI/KPIの項目でもお話しましたが、全員が受注を目標にしていること、後工程のKPIを追いかけていること、条件を明文化し、すり合わせのためのコミュニケーション量が担保されていれば、そうした不仲は発生せず、PDCAサイクルもおのずと回り始めると思います。

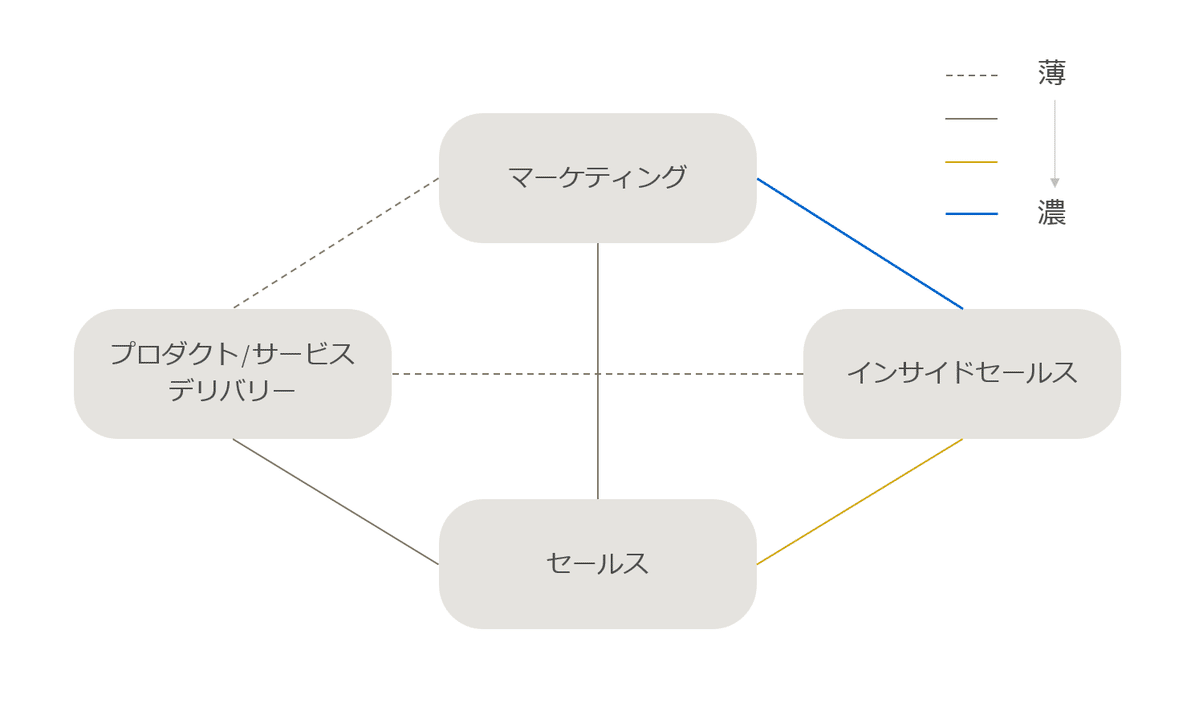

コミュニケーションの密度を確かめる

必要な人同士が適切なテーマで最適な頻度話すことが重要とお話をしましたが、なにをもって”できている”とするのかはむずかしいところです。

そこで、作ってみて欲しいのが下記の図です。

箱は組織や役割ごとに分けており、線はコミュニケーションの密度を表しています。感覚値でいいので、どことどこがコミュニケーションを図れているのか、その関係性や信頼性の濃さはどうなっているのか、を可視化してみてください。

可視化してみると、それまでの組織の成り立ちや文化などを背景に、無意識にコミュニケーションが断絶してしまっていることに気が付けたりします。

例えば、プロダクト開発やデリバリーの部隊は、セールスとは案件を通じてコミュニケーションを取っているが、マーケティングがプロダクトやサービス内容について言及する機会や場がない、などはよくある話だと思います。

また、おもしろいのが立場や人によってとらえ方が全然違ってくる点です。若手のインサイドセールスから見たコミュニケーションの密度と、営業マネージャーから見たコミュニケーションの密度などに大きな違いがあったりします。できれば、ひとりひとりの目線で作ってみて、話し合ってみてください!

もちろんMTGばっかりしていては成果はうまれませんが、結局は人と人とで協力しながら成果を生む仕事です。ふだんの会話や対話なくして、いい仕事はできないと思っています。

ディスカッションのルール

これは、もしかしたらこのnoteでもっとも「声を大にして伝えたいこと」かもしれません。

1つ目は「自分の意見に対して意見を言われることは否定されたわけではない!」ということです。

マーケティングチームのメンバーには「意見を言われる=否定された」じゃないよ!ってことを繰り返し伝えてます!

— 富家 翔平|BtoBマーケター (@fuke_tomiya) February 22, 2022

意見を言うことは、なにかを否定することにもなってしまうのですが、この認識をそろえないとコミュニケーションコストが著しく増加するし、活発な議論は難しくなりますからね。

どうしても、「意見を言う」というのは「なにかを否定する」ことにもなってしまうのですが、そうじゃないよ!ってことを共通認識にしておかないと、不必要な対立を生んでしまったり、それぞれのフォローをしなければいけなかったり・・とコミュニケーションコストが著しく増加します。

そもそも、そんなことを言っているうちは、健全で活発な議論もできないですからね。

これはいわゆる「心理的安全性を担保する」ためのひとつのルールだと思います。

そして、2つ目は「みんなで決めない」です。

マーケティングチームで施策の企画を決める時は「みんなで考えるけどみんなで決めない」ことを大事にしています。施策の責任者を明確にして、それ以外の人は無責任に意見を言ってもらう。無責任だからこそでてくるアイディアがあるし、採用するかは責任者判断としておけばあとくされもないですしね!

— 富家 翔平|BtoBマーケター (@fuke_tomiya) May 18, 2022

マーケティング施策の企画でもそうなのですが、そもそも「みんなで決める」という行いは合理的に思えるのですが、そんなことはありません。意思決定者が明確ではない分、だれも真剣でない可能性が高いです。

また合理的に判断しようとした結果、当たり障りのない企画にしかならないことも多々あります。そしてその責任も、おなじようにあいまいに・・。

これらを避けるために、まずは意思決定者を明確にしましょう。そのうえで、他の人には無責任にアイデアを出してもらった方がよりよい企画につながっていきます。

これらはマーケティングの企画だけに留まりません。例えば、トスアップの条件やオペレーションに関するルールなど、あらゆることで意識した方がいいと思います。

みなさんも経験があると思いますので、いま一度、ディスカッションにおけるルールについて、メンバー全員で検討してもらえればと思います。

最終章:全体を俯瞰してマーケティング戦略を練る

ここまで、KGI・KPIの立て方からマーケティングプランの作り方、コンテンツやリードナーチャリング、トスアップとコミュニケーションについて解説をしてきました。

最終章としては、マーケティング組織がなにをすべきかについての戦略部分をもう少し深堀をしたいと思います。

マーケティング戦略を練るにあたってもっとも重要なのは、全体を俯瞰し、ボトルネックを解消するためにやるべきこと、できることを組み立てていくことです。

自分たちの状況によってやるべきことが変わるのは当たり前なのですが、意識しないとおろそかにしてしまいがちだと思います。

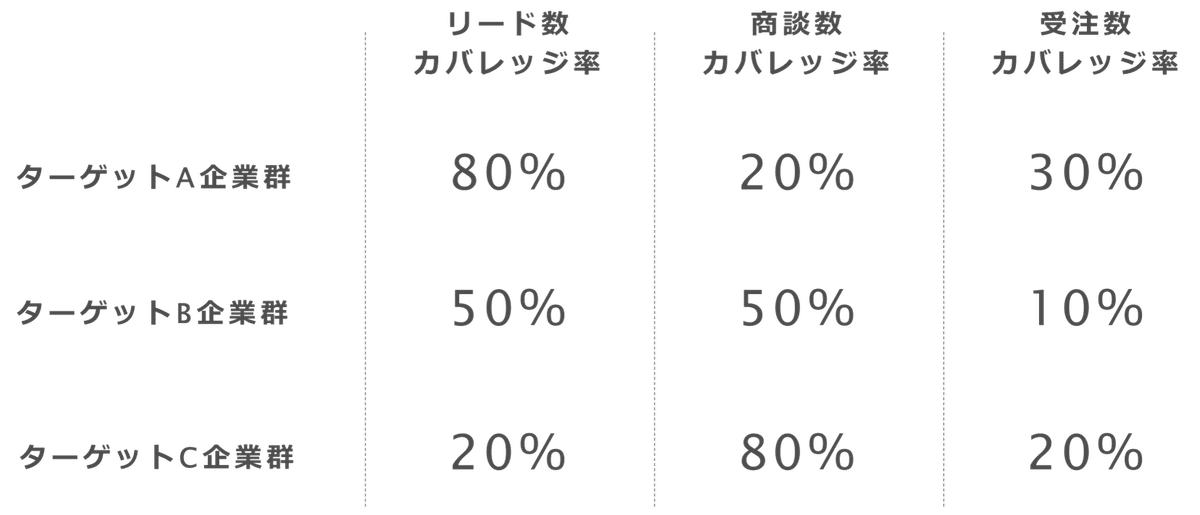

ターゲット企業に対するリード・商談・受注状況を明らかにする

例えば、『マーケティング組織のミッションはリードを創出することだから、とにかくリードジェネレーション施策だ!』なんて躍起になっていませんか?

ここは冷静に状況を把握するところからスタートしましょう。下記の表を見てみてください。

第3章(商談機会を得るためのターゲットとフォローリードの考え方)でも解説したSTEPを進めてハウスリストととの突合ができていると、母数に対する現状を数字で確認することができます。

たとえば、ターゲットA企業群です。自社が保有するリードはすでに80%をカバーしています。一方で、商談は20%しか取れていません。であれば、マーケとしてやるべきは、残20%のリードを生むのではなく、ハウスリストに対する商談機会創出のための施策の方が優先度も効果も高いと言えそうではないでしょうか。

ハウスリストに対する商談機会獲得ということであればアプローチ活動の主はインサイドセールスですが、マーケティングとしても積極的に関与し商談機会獲得のためにお互いにできることはなにか?をアクションすべきです。

一方で、ターゲットC企業群に至っては、商談化率も受注率も非常に高いことがわかります。ただ、リードは分母に対して20%なのでまだまだ獲得の余地があります。ということは、ターゲットC企業群に対してこそ、マーケティングの力を使ってリードを取るべきと言えそうです。具体の企業名を見つつ、どのようなコンテンツとどのようなアプローチを取れば接点を持てそうかを検討して実行していきましょう。

また、ターゲット企業群Cのお客様については、なぜ自社を選んでいただけたのか?についても早急に分析が必要です。生の声を集めて分析することで重要なヒントが得られるかもしれません。

ターゲットを明確にすることでリードや商談、受注の現状を明らかにすることができます。それらの数字を踏まえて、マーケティング組織としてだけでなく、自社としてやるべきアクションを明確にすることが大事です。

リード創出から受注・LTV最大化までの全体を見てボトルネックを特定する

ここまで解説してきたのは、ターゲット企業における「リード・商談・受注状況」から現状を洗い出し、やるべきことを見つけよう!という話でした。

ここからは、より俯瞰的に見てマーケティング組織がやるべきことがなにかを考えよう!という話をします。

下記の図を見てみてください。

リードを創出するところから受注を獲得し、そこから複数の商談を作っていく過程の中で、注視と改善すべき”重要指標”はたくさんあります。ひとつを改善すればすべてが改善するわけではなく、むしろひとつを改善することが後工程に悪影響を与えてしまうことすらあります。つまり、CPAを下げることはCACを最適化することに必ずしもつながらないし、CACを下げることはLTVを最大化することに必ずしもつながらない、ということですね。

例えば、Web経由のCPAを下げるために、CPCが割安でCVRが高い広告施策に予算を寄せたとします。結果的にCPAは改善できたものの、その後の商談に全くつながらない、あるいは有効商談化しない…ということはよくあります。

あるいは、そうした商談をしっかりと受注にまでこぎつけられたとして、セールスがべた付けじゃないと受注が取れないのでセールスのリソース負荷は高いし、がんばって受注を取った結果、結局は継続発注には至らない・・などですね。

こういった事象は、データがきちんとつながっているうえで俯瞰で見ないと気が付けないことですし、そもそも見ようとしていないと絶対に見ることができないことでもあります。

繰り返しになりますが、常に全体を俯瞰しながらボトルネックを特定しどの重要指標を改善するのか、そのためになにをするのか、実行した結果はきちんと成果につながっているのか、について意識して見ることがとても大事です。

マーケティングは経営そのもの、とよく言われますが、その理由がなんとなく理解できるようになってきました。

お金を使うことは利益を削ること

マーケティング予算を使うことは、利益を削ることと同じです。これが理解できていないと、経営者や事業責任者と目線が合った会話ができません。例えば『30万円使うくらいでぐちぐち言ってくんなよ!』とか、思ってませんか?

かつての私は思ってました。(深く深く反省)

みなさんの会社や事業は、30万円の利益を作るのにいったいどれくらいの売上が必要でしょうか。それは100万円かもしれないですし、500万円かもしれません。その30万円を使わないという判断をするだけで、それだけの売上を作ったこととイコールになります。

だからこそ、マーケターには覚悟と説明責任が必要なのだと思っています。

マーケターにマーケティング予算を使う覚悟を問われるのは「予算を使うことは利益を削ることになりうるから」だと思ってます。

— 富家 翔平|BtoBマーケター (@fuke_tomiya) March 10, 2022

それが理解できると、事業責任者の「本当に必要?」「使うからにはしっかりと理由を!」と話す裏にある、使って欲しいけど使いたくないという気持ちがわかると思います!

このツイートにも書きましたが、決裁者は「使って欲しいけど使いたくない」という気持ちが常にあります。(もちろん人によりますが)

そうした気持ちがあることを念頭におきつつ…お金を使わないとできないことに可能性と価値を信じて、責任を持ってお金を使う施策や取り組みを提案していきましょう。

力強い”実行”のためのVisionとMission

戦略は実行までを含みますし、実行したことだけが次の戦略の礎となります。これまで散々「戦略」部分の話をしてきましたが、立ち上がりフェーズは、スピード感のある実行の方が重要だと思っています。

BtoBマーケティングにおいて「戦略の拙さ」を気にして動きが鈍くなるくらいなら、「実行とふりかえりの強度」を意識した方が、取り組みや組織もうまく回るなぁと実感してます。立ち上がりフェーズは特にそう。実行なき戦略には意味がないし、机上の空論を語っても仕方がないですからね。

— 富家 翔平|BtoBマーケター (@fuke_tomiya) October 20, 2022

どんな仕事もそうですが、BtoBマーケティングに関わる仕事は多くの企業にとって「やったことない、知らないことばかりに加え、例外・非定型だらけの仕事」だと思います。だからこそ、多くの関係部署への説明や調整が必要になってくるわけですね。

立場や役割、知識やスキルが違うことによるすれ違いが前提にある中で、正解がないものを議論し意思決定して進めていくしかありません。

その時に必要なのが「Vision」や「Mission」だと思っています。

私がマーケティング組織のMissionとして掲げているのは下記です。

これはかっこつけているわけではありません。(いや、ごめんなさい。少しかっこつけてます。)

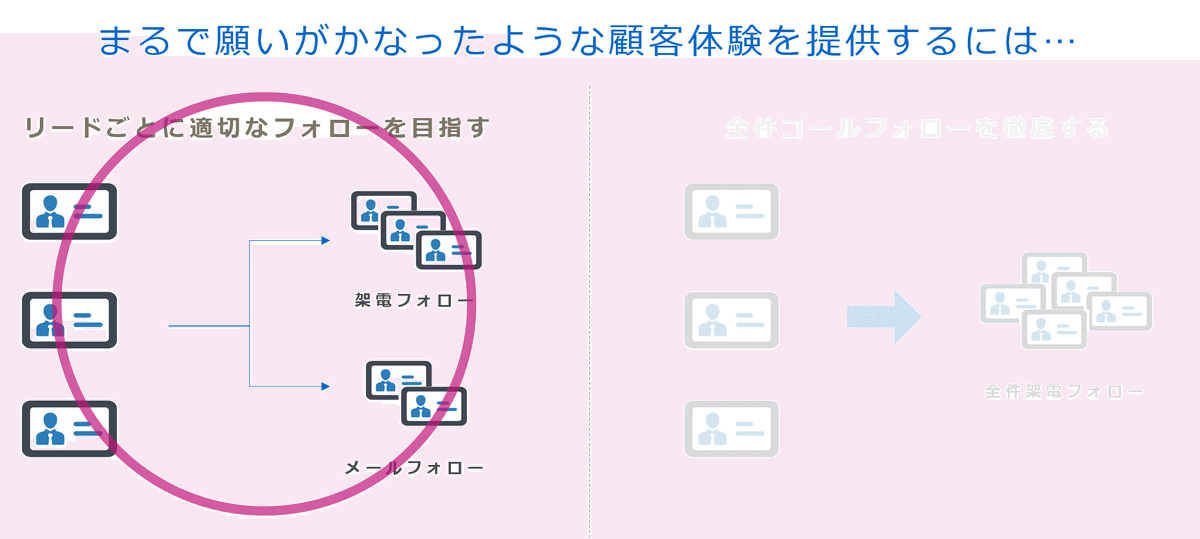

すべては顧客を主語に考えることをしっかりと意識したいという想いを込めています。

願い=”相手”が思うことに寄り添う

願いが叶う=”相手”が期待していること、欲していることに応じる

顧客体験=”相手”が欲しい形で欲しい情報を届ける

こうしたMissionは、正解がないからこそ自分たちはどうありたいのか?を考える際の拠り所になると思います。

例えば、フォローにおける戦術についてです。

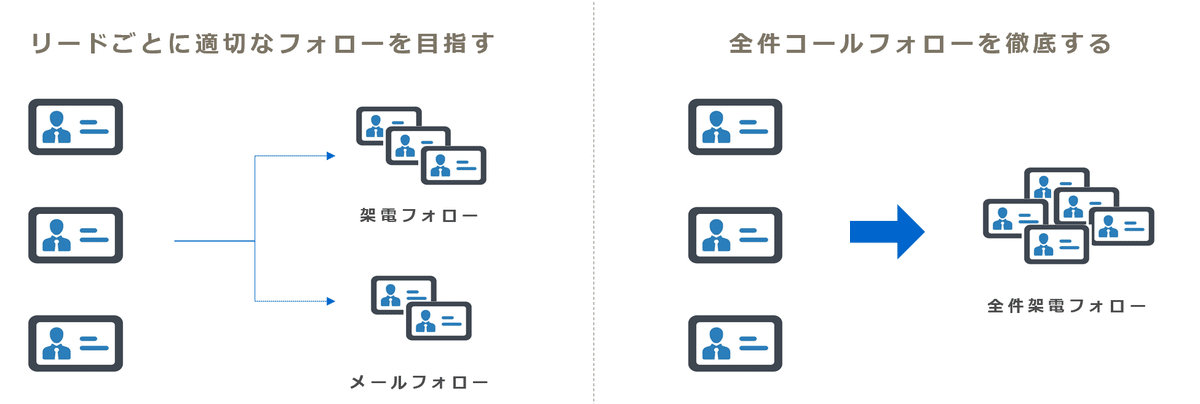

「リードごとに適切なフォローを目指す」のも、「全件コールフォローを徹底する」ことも、戦術としてはどちらも成立します。メリットもデメリットもあります。

■リードごとに適切なフォローを目指す

スマートなフォローではあるが、メールフォローだけではもてない接点もある。フォローのアクション数が少ない場合、成果は小さくなる。

■全件コールフォローを徹底する

お客様に不快感を与えるかもしれないし、非効率かもしれないが、この活動でしかもてない接点、得られない知見もある。

では、自分たちはどっちを選ぶのか、を考えるにあたっては掲げたMissionが拠り所になってくれるはずです。

上記はあくまでも一例ですが、自分たちらしさとは?を考えたり、やること/やらないことを決める際に、きっと心強い味方になってくれると思います。

おまけ:これまでの経験をふまえて、私が思うマーケティング組織が担う役割

ここまでとても偉そうに書いてきましたが、2018年からいままでを振り返るととにかくうまくいかないことの連続でした。できていないこともたくさんあります。

今の段階で、いちばん大変なことランキングの1位は「社内説得・調整」です。

マーケティング組織が担うべき役割

これまでの経験を踏まえて、マーケティング組織が担うべき役割は「組織全体が持つ”変化を拒む本能”に立ち向かい、全体をつなぐ役割」なのでは?と思っています。

分業を是としているわけではありませんが、それぞれの機能が持つ専門性を活かし、受注・売上・利益を最大化することを目的に、多くの企業で分業化が進められています。

ただ、人間が持つ本能として、①所属するチームが別れると無意識に対立してしまう、②現状維持を本能レベルで求めている、ので放っておくと個別最適化の弊害は生まれるし、自分たちからなにかを変えようとしなくなっていくものです。

自身が経験した苦い経験もふまえて、分業した組織がそれでも大きなひとつとして機能するためには、役割間の連携を推進する役割が必要であり、それをマーケティング組織が担うべきと、思うようになりました。

こう思うようになったのは、まさに苦い経験をしたからです。

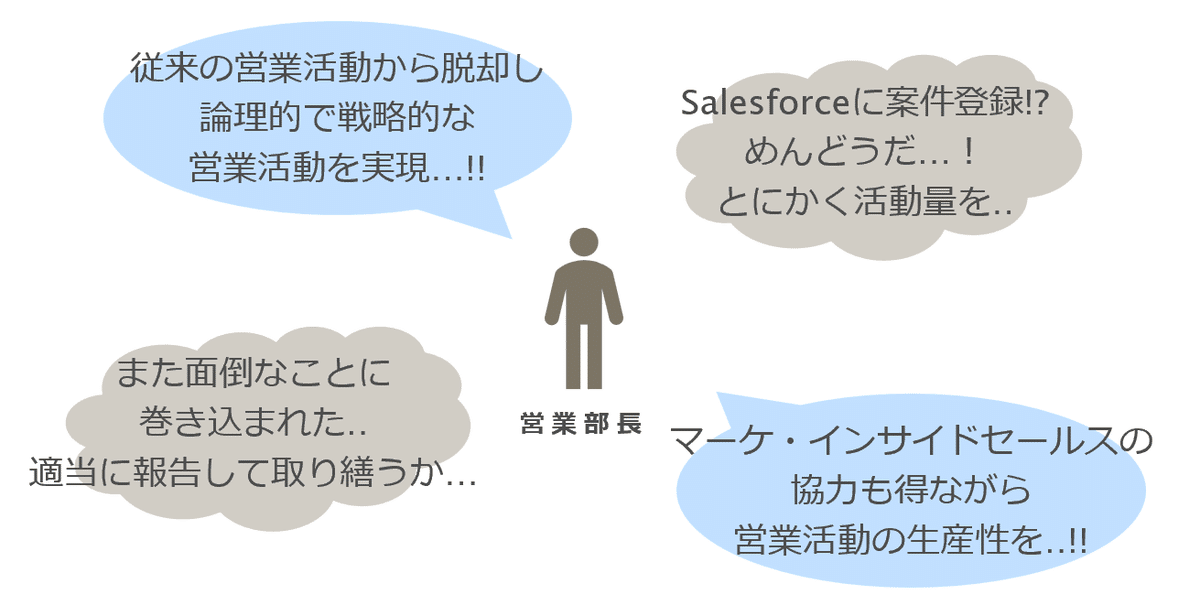

働いている人たちのマインド

最初にひとこと断っておくと、これは誰かを卑下したいわけでは全くありません!!!

…が、(特に大きな企業の場合)こういったことってよくありますよね?

必要に応じて必要なコメントをするので惑わされるのですが、多くの方は、まじめに働くものの“大きな変化”は望んでいない…と思っています。

大きな変化には痛みが伴います。真面目に仕事することと、大きな痛みを伴いながら改革を進めることはイコールにはなりません。変革を推進していく身としては、両立できないものと思った方が健全だと思います。

ただ、こうなってくると当然のように問題が発生します。

✓ アクションが停滞する

✓ 形だけの定例会が進行する

✓ 報告を目的としたレポートが作られる

✓ 目的を見失い、文句が出始める

✓(担当者や推進者の)心が折れる…

最初のころは、『こういった人たちは”怠惰”なのかな?』と思っていました。ただこれはまちがっていました。

もちろん例外はあると思いますが、単に”省エネ”なだけでした。

当時を振り返って、そもそもアプローチの仕方が間違ってたなと反省しています。

「やってください!」じゃ動いてもらえないことが大半ですが、「やりましょう!」だと一緒にやってくれます。変革を推進する役割は担ってもらえないけど、変革を推し進める際に協力はしてくれるなぁ、という経験を踏まえて、怠惰ではなく省エネなだけなんだ、と思うようになりました。

だとした時にマーケティング組織に必要なことは…

組織間に転がる“これ誰の仕事なの?”を拾いあげ推し進めていくこと

だと思います。最終章でも書いた通り、全体を俯瞰して策を講じていくということにもつながります。

行動指針を明確に伝える

ただ、「これ誰の仕事なの?を拾いあげ推し進めていく」ことはめちゃくちゃしんどいです。次から次へと仕事が舞い込むし、文句も言われます。時には厳しいことも言わないといけませんが、言い方を最大限工夫しながら伝える必要もあります。偉い人だけに話を通せばよいのではなく、現場の方にも理解と協力を仰ぐ必要もあります…。どうしても長いスパンとなってしまうので、途中で息切れしそうにもなります。

そうなってくると、全体を引っ張るリーダーがすべてを管掌し、指示を出しながら進めていくことは不可能です。だとしたときに、マーケティング組織にいるメンバーひとりひとりが高いスキルとマインドを持ち、それぞれが自走する組織でなければ成り立たなくなります。

そうした時に必要なのは、”行動指針”だと思っています。以下は、実際に私がメンバーにお願いしていることです。

1:「書く」・「話す」・「やる」を高いレベルで実行し続ける

2:役割は重んじつつも、固執せず、柔軟に、積極的にチャレンジする

3:自分がすべき仕事はなにかを常に自問し、自分にしかできないことをする

4:やりきったと胸を張れる仕事をする

5:“説明責任”と“質問責任”を果たす

もちろん、行動指針だけではなにも変わりません。これを提示しているリーダー自身がこれらに反する行動や言動をしているなら、むしろ逆効果です。

ただ、高い志だからこそ、それに恥じない行動指針を掲げ、メンバー全員で切磋琢磨しあうことで、本能に立ち向かうということを体現化できるのだと信じています。

ちょっと精神論や根性論っぽい部分もありますが、大事にしていることです。

さいごに

気が付けば3万5000文字以上の文字量となり、「コンテンツは伝えたいことだけを研ぎ澄まし、短くズドンと届ける」という定説からは、完全に逆行する形となってしまいました。誰に謝っているのかよくわからないですが、申し訳ないです…。

ですが、「BtoBマーケティング」というとてつもなく奥が深く、幅が広いテーマに対して「とりあえず実践に必要なことをざっくりと掴む」という目的は、果たしていただけたのではないでしょうか。

自分自身としても、これまでの学びや経験をアウトプットするという目的と「いつか本を書いてみたい」という夢を疑似的に叶えることができ、とてもよい経験でした。

最後までお読みいただいた方はもちろん、一部分だけでも読んでいただいた方、本当にありがとうございました。少しでもお役に立てたのであれば、スキやシェアをいただけるととてもうれしいです。

ご感想あれば、お気軽にご連絡ください!

■Twitterアカウントはこちらです

https://twitter.com/fuke_tomiya

改めまして、ここまでお付き合いいただきありがとうございました!

参考にさせていただいた書籍

このnoteを書く際はもちろん、ふだんの仕事の中でも学び、参考にさせていただいている本をご紹介いたします。

この場を借りてにはなりますが、心よりお礼申し上げます。