デザインはユーザー中心で

昨日は、初めてYahoo!本社の中に入ってきました。

講演会場がYahoo!のLodgeという施設だったからです。

デザイン力の基本をベースに

参加した講演会は、こちら。

旧知のウジトモコさんの新著「デザイン力の基本」をベースに、ウェブデザインの話をするというので行ってきたのです。

はじめに

第1章 いきなり手を動かさない

第2章 「これは違う」をまず決める

第3章 欲張らない

第4章 空気をつくる

第5章 適切な「フォント」を選ぶ

第6章 「色数戦略」と「王道の3色ルール」を使いこなす

第7章 「写真」「イラスト」のこれだけは知っておきたいこと

第8章 そろえる&まとめる&目立たせる

第9章 印象に残る資料をデザインする

第10章 デザインの原理原則に沿って、つくってみよう(チラシ・ポスター・サイネージなど)

参考文献

おわりに

この本は、ノンデザイナー向けということなのですが、この講演会は、ある程度デザインがわかる人、デザイナーと仕事をする機会が多い人が会場には多かったようでした。

有料の講演会なので、内容はあまり書きませんが、ウジさんと一緒に登壇された松田直樹さんが大変興味深かったです。

ウェブだろうとグラフィックだろうと

ウェブよりもアプリなどのUIを手がけることが多い松田さんと、グラフィックデザインから今やコンサルタントのウジさんとの相違と共通から、デザインというものを浮き彫りにする講演会でした。

そして二人に共通したのは、デザインは使う人がいるということでした。

デザインというのは形を作ることや、おしゃれなロゴを作ることなのではなく、使う目的に従って使う人に向けて最適化されているものであること。

ユーザー優先、ユーザー中心のものでなければいけないという点でした。

デザイナーというのは、形を作る人なのではなく、体験やマーケットや構造や情報や、そうした様々なものを見た人に理解しやすいものに変える人のことを指しているという指摘はうなづけるものでした。

デザインはもはや人間中心設計でないと

デザイン経営という言葉が最近もてはやされていますが、これも経済産業省では以下のように定義しています。

デザインは、企業が⼤切にしている価値、それを実現しようとする意志を

表現する営みである。

そして、デザインを経営資源として考えていない経営者が多いために喚起されているわけで、そこに必要なのは、全ての人を対象に答えを考える行為としてデザインという手法を使おうということらしい。

その中心になるのは、デザインは「対象者」がいるということで、その対象者は「顧客」すなわち「ユーザー」ではなければいけないということです。

ユーザー中心というのは、コンセプトやお題目ではなく、仕事のセンターに置かれるべき概念で、規格としてJISでもISOでも定義されているものなのです。

中心となるのはAISUS

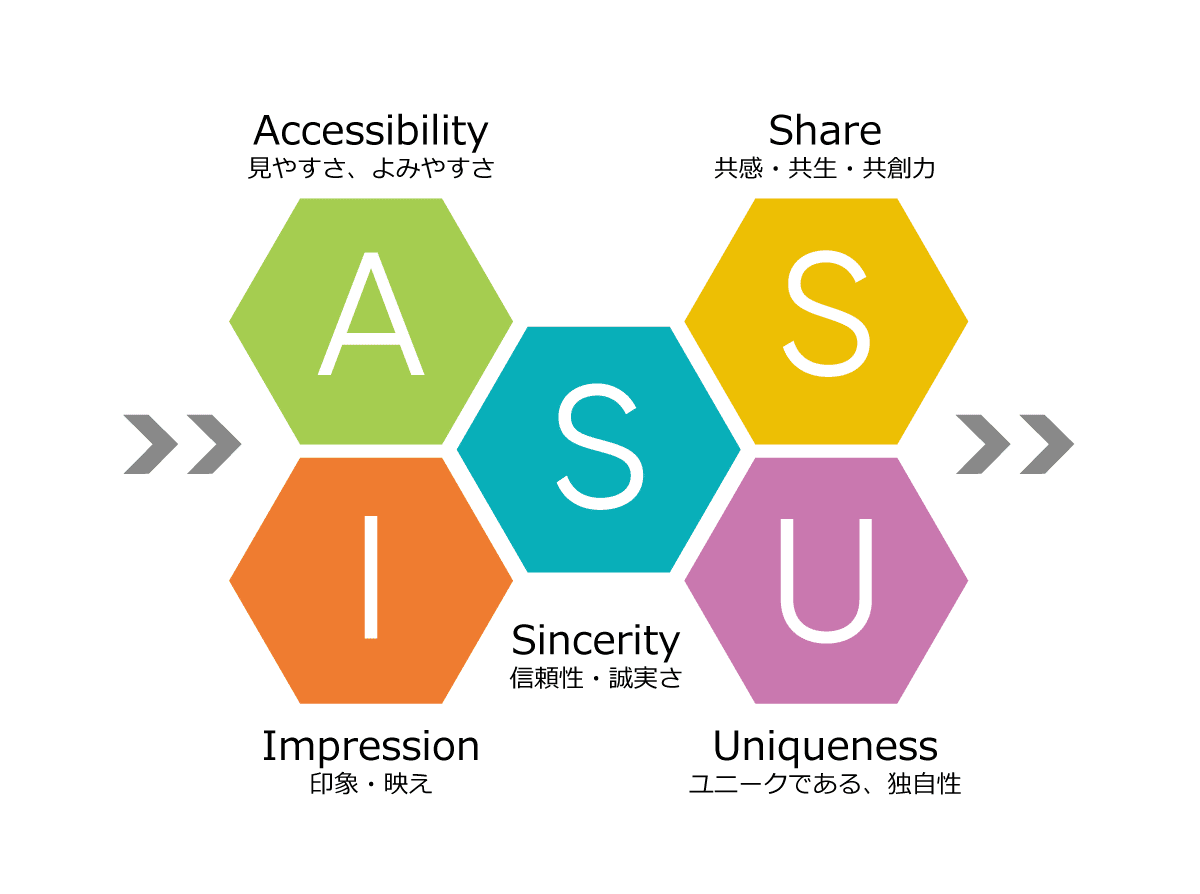

今回、本の中でウジさんが提示したデザインのポイントがAISUSでした。

「AISUS」とは、ノンデザイナーであっても、比較的判断しやすいデザインのポイント

・Accessibility(見やすさ、よみやすさ)

・Impression(印象・映え)

・Sincerity(信頼性・誠実さ)

・Uniqueness(ユニークである、独自性)

・Share(共感・共生・共創力)

ということで、デジタル時代のマーケティングに関して、電通時代のさとなおさんが提唱したマーケティング用語AISASを模して考えたそうです。

株式会社電通が提唱する、ウェブを日常的に利用する消費者の購買に関する心理プロセスをあらわした言葉。Attention(注意)→Interest(関心)→Search(検索)→Action(行動)→Share(共有)の順に意思決定が行われていると考え、それぞれの単語の頭文字をつなげている。

(参照:こちら)

それまではAIDMAというのが中心でした。

消費者の購買までの心理プロセスをあらわした言葉。Attention(注意)→Interest(関心)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動)の順で、意思決定が行われていると考え、それぞれの単語の頭文字をつなげている。

だがすでに、さとなおさんは、その先に行っています。

ウジさんのAISUSは、デザインを視覚マーケティングと定義したウジさんらしさが詰まっています。

この辺りを中心にして、本を読んでいただければデザインが果たす役割を理解しやすくなるんじゃないでしょうか。

デザインに必要なのはセンスではなく目線である

さらに知るには、ウジさんの著作がいいですね。

デザインは言語化できる。デザインはマーケティングである。

これは、ウジさんの慧眼です。

そして、今日の結論は、ユーザーゴールとビジネスゴールを結びつけることが重要というものでした。

つまり、ユーザーの喜びとビジネスの成功が重なるためにコミットするのがデザインである、ということです。

そこにあるデザインは、形の良し悪しというものではなく、ユーザー体験の気持ち良さとか、無理なく迷わずにゴールまでたどり着くユーザーインターフェイスという松田さんの本分に近づいているように感じますが、実は、ウジさん側のグラフィックであろうと看板であろうと、そこに求められているのはユーザー体験とユーザーインタフェイスの向上です。

これまでにあったような、デザイナーの自己満足によって、形状優先で機能が満足できなかったり、見にくかったり、分かりにくいものは、デザインされているとは言えないということだと思います。

そこで共通するのは、これまでデザインについて常識だと思われていた「センス」とか「美しさ」という言葉の意味の変容で、デザインに必要なのは「ユーザー目線」だということではないでしょうか。

そこに到達した講演会でした。

追記:デザイン力の基本のウェブサイトは、松田さんが作ったそうです。

いいなと思ったら応援しよう!