今堀日吉神社文書に見る六角氏『楽市』と紙商売についての考察

近頃楽市・楽座政策について様々な角度からの検討が加えられていますが、その元となった文書群はあまり知られていません。

そこで、今回はその現代語訳を元に藤瀬なりの検討と考察を行ってみたいと思います。

今堀日吉神社文書とは

大前提として『今堀日吉神社文書』とは何なのかをまずご説明します。

これは、大正四年頃に郷土史家の中川泉三氏によって発見された古文書群であり、室町時代を中心に得珍保(とくちんのほ:現在の滋賀県東近江市八日市周辺)を拠点に活動した『保内商人』の残した文書群です。

内容は主に裁判記録や商売の貸借記録、寄進状の控えや惣中の掟などであり、特に保内商人が山門(比叡山)や武士から認められた権益を子孫に伝える為に残されたと考えられます。

これらの文書群は中世の商業史や村落史を知る上で貴重な史料となっています。

六角氏の『楽市』文書

まず最初に、初めて文書に現れた六角氏の『楽市』文書について、再度確認していきます。

これは当該文書の訳文全文です。

『紙商買事』で始まる前半は書籍などでも頻繁に引用されているので、ご存知の方も多いと思います。

ですが、後半を読むと文書全体の印象が少し異なって見えるのではないでしょうか。

前半では『石寺新市は楽市なのだから、そこに居る者が紙商買を行うことは是非に及ばず(やむを得ない)』としています。

ですが、後半では『(石寺新市以外の)美濃国並びに当国(近江国)中においては、座人以外で商売を行う者を見つけ次第、(六角氏に)注進の上で荷物を押し取って構わない』としており、枝村商人が石寺新市以外で紙商売を独占することを認める内容ともなっています。

重要な点は、この文書が『枝村惣中』に宛てて出された文書であるという点です。

この当時、枝村商人と保内商人は美濃紙の権益を巡って激しく対立していました。そんな中、枝村惣中に宛てた文書が何故保内商人に保管されているのか。また、冒頭にある『紙商買事』とは具体的に何の事なのか。

この辺りを念頭に、この文書が発行された背景や前後関係を考察していきたいと思います。

事の起こりは『宝慈院の訴え』から

そもそも何故枝村商人と保内商人は『紙商買』で対立したのか。

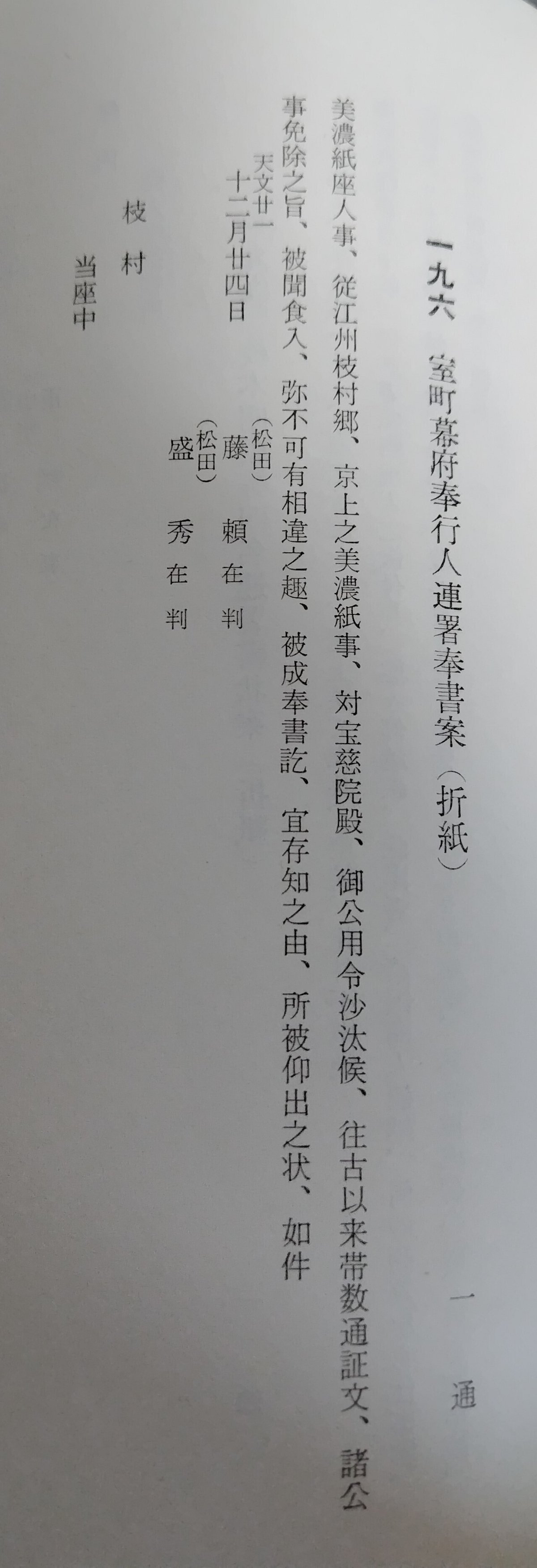

その発端はこの文書だと思われます。

応仁三年に佐々木四郎(当時の六角家当主は六角政堯)に宛てて発行された文書であり、宝慈院雑掌の要請を受けて室町幕府の奉行人が連署しています。

従来枝村商人は京都の宝慈院を本所として美濃国大屋田(武儀郡大矢田?)で産する美濃紙を京都へ運ぶ役目を負っていたことが窺えます。

商人という立場を考えれば、美濃紙そのものを運ぶよりも大矢田で仕入れた紙で商売を行い、その収益の一部を上納金として宝慈院へ届ける役目を負っていたのだと考えられます。

ところが、二年前からその上納金が途絶えてしまった。

収入が減って困った宝慈院雑掌が幕府に訴え出たことで、この文書の発行となったと考えられます。

幕府奉行人は当事者である枝村商人に『糾明』したところ、通行路が(関によって)封鎖されているために『商買不叶云々』と弁明したのでしょう。

奉行人は六角政堯に対し、枝村商人が国中の諸関を往復できるように下知せよ、と要請しています。

応仁三年と言えば応仁の乱が起こった二年後の事であり、六角氏も西軍の六角高頼と東軍の六角政堯に分かれて争っていた時期に当たります。

前年の応仁二年には京極持清の後援を得た六角政堯が二度に渡って観音寺城を攻め、南近江に戦火が絶えなかった時期でもあります。

つまり、実態としては応仁の乱における東西両軍の戦いが近江に波及した一例であると考えて良いかと思います。

応仁の乱後も宝慈院に権益が戻らなかった

その後、六角政堯は六角高頼に敗れ、文明十年に六角高頼は正式に南近江守護に補任されました。

それを受けて、次の文書を見てみます。

『宝慈院の御料所である美濃国大矢田郷の紙荷について、商人本座衆と協議して以前のように公役を努めさせよ』

という下知が文明十四年に出されています。

宛先は不明ですが、状況的に南近江守護に復帰した六角高頼に対して出された文書であると考えて良いかと思います。

つまり、応仁の乱が収まった文明十四年の時点でも枝村商人の紙商売はまだ充分に実施できていなかった。あるいは、枝村商人が宝慈院に公事銭を納めていなかった。

このどちらかの可能性が高いと思われます。

ここから時代が少し飛びますが、永正七年にこの辺りの事情が判明します。

宝慈院が紙商売を独占させていた枝村商人達が、『諸国紙駄別役儀』が『混乱』していることに嘆いている様子が宝慈院雑掌に伝えられています。彼らは宝慈院に納めるべき公事銭を横領しているのではなく、諸国の紙商売が戦乱によって乱れ、枝村商人以外にも紙商売を行っている者が出現していることを示しています。

永正七年と言えば、南近江守護職は六角高頼の嫡男六角氏綱に引き継がれており、南近江の復興が始まっている頃と言えるでしょう。

ただし、紙商売については未だ復旧できていないということになるかと思います。

六角定頼が枝村商人を保護した?

次に出てくるのは大永三年の文書です。

ようやく六角氏が枝村商人を『御公用致執沙汰』であると認め、さらには『隠彼衆中、商買之族在』と認識してくれました。これでもう安心です。

もし違犯の輩があれば、罪科に処すとまで断言しています。

奉行人として署名している高雄は、訳文では『後藤』とされていますが実際には六角定頼の初期の腹心である『池田高雄』のことかと思われます。

つまり、この文書は新たに南近江守護となった六角定頼の意を受けて発行された文書と考えて良いでしょう。

もう六角氏には頼れない

次に出てくるのが、冒頭の『紙商買事』で始まる六角定頼奉行人奉書です。

大永三年には枝村商人を『御公用致執沙汰』と認めてくれた六角定頼ですが、楽市については『是非に及ばず』と半ば諦めを示しています。

楽市とは、南近江守護の権力さえも跳ね返すほどの勢力を持っていたのでしょうか?

年代は不明ですが、この沙汰と前後して枝村商人は独自の解決に乗り出しました。即ち、自分達以外に紙商売を行っている者やその仕入れ元を突き止めたのです。

それに関連した文書が以下になります。

差出人は四名の連署となっていますが、『此津者』や『往昔より十楽之津』という文言から伊勢桑名を取り仕切る者達ではないかと考えられます。

つまり、美濃紙は桑名へと流れていたことが判明します。

ここで、枝村商人は桑名に対して『紙商売の独占を許されているのは自分達だ』と主張したのでしょう。『保内より我がままなと申儀』というのは、桑名で美濃紙を仕入れているのが保内商人であったことを示しています。

保内商人には売らず、宝慈院から独占を許されている我々枝村商人だけに紙を売れ、と『枝村猪左衛門尉』が桑名の代表者に要請したことが窺えます。

ただし、それについて桑名の代表者四名は『おかしき申事候』とにべも無く突っぱねてます。

何故なら『此津者』は『諸国商人罷越、何の商買をも仕事候』だからです。諸国の商人が来て、何の商売をしてもいい取り決めになっているのです。故にこそ、昔から桑名は『十楽之津ニ候』と言う訳です。

なので、保内商人には紙を売るなと言った枝村商人の主張を『おかしき申事候』と一刀両断にしてしまいました。

定頼に文句が言えなくて

こうした事態に陥って困ったのは、紙商売の公事銭を受け取っていた京の宝慈院でした。

宝慈院は何度も幕府に泣きついたことでしょう。ですが、当時の六角定頼は足利将軍の後ろ盾であり、幕府内で強大な権力を持つ大物です。たかが幕府の小役人風情が文句を言える相手ではありませんでした。

何度泣きつかれたとしても、宝慈院の願いを聞いてやることなど出来る相談では無かったのでしょう。

そんな宝慈院と幕府にチャンスが巡って来ました。

強大な権勢を誇った六角定頼も寄る年波には勝てず、天文二十一年一月に没してしまいました。

跡を継いだ六角義賢ならば、まだ話を聞いてくれるかもしれない。

そう考えた幕府は、枝村商人に文書を発行しました。

美濃紙の事は往古から枝村郷が宝慈院に対して役目を勤めて来たこと、その為に枝村商人が諸公事(関銭)を免除されて来たこと、ちゃんと分かってるからな!

こう言って枝村商人を勇気づけます。

ただし、文書の日付は天文二十一年十二月四日

つまり、定頼の跡を継いだ六角義賢も『枝村商人=宝慈院の権益を復活させる』とは言ってくれなかったのでしょう。

定頼没後から交渉を始めたとすれば、一年の間何の進展も得られなかったことになります。だからこそ、このタイミングで枝村商人に対して勇気づけるような文書が発行されたのではないかと考えています。

六角氏との交渉に失敗した(と思われる)幕府は、次に商人自身と直接交渉を始めました。

宝慈院の雑掌が言うには、『江州枝村美濃紙公事銭』のことは『当知行之処』であり、お前たちが紙商売をするならば『当院代官』に公事銭を引き渡すんだ!

早くしろよ!

って、宝慈院が怒ってるよ?

という文書が幕府から紙問丸衆中に出されています。

中々になりふり構わぬ文書ですが、それほど宝慈院は追い詰められていたのでしょう。幕府にも何とか美濃紙の権益を取り戻してくれと泣きついたのだと思います。

ですが、『紙問丸衆中』は今更聞く耳持ちません。

何故なら、今は亡き六角定頼から『楽市なのだから是非に及ばず』と認められているのです。

その判決を覆したいのならば、まずは六角氏に文句を言いなさいよ。といったところでしょうか。

こうして、枝村商人は『紙商買事』から保内商人を追い出すことに失敗しました。今後は枝村商人は美濃国と近江国で、保内商人は石寺新市で、それぞれ紙商売を行っていくことで決着した――わけではありませんでした。

この後、事態は意外な方向へと発展していきます。

立場逆転!枝村商人が紙商売から締め出される?

保内商人の排除に失敗した枝村商人は、今度は自分達も桑名で紙を仕入れていました。

何故なら桑名は十楽の津であり諸国の商人が罷り越して何の商売もできる町なのです。ならば、枝村商人が桑名で紙を仕入れて何が悪いのか、という訳です。

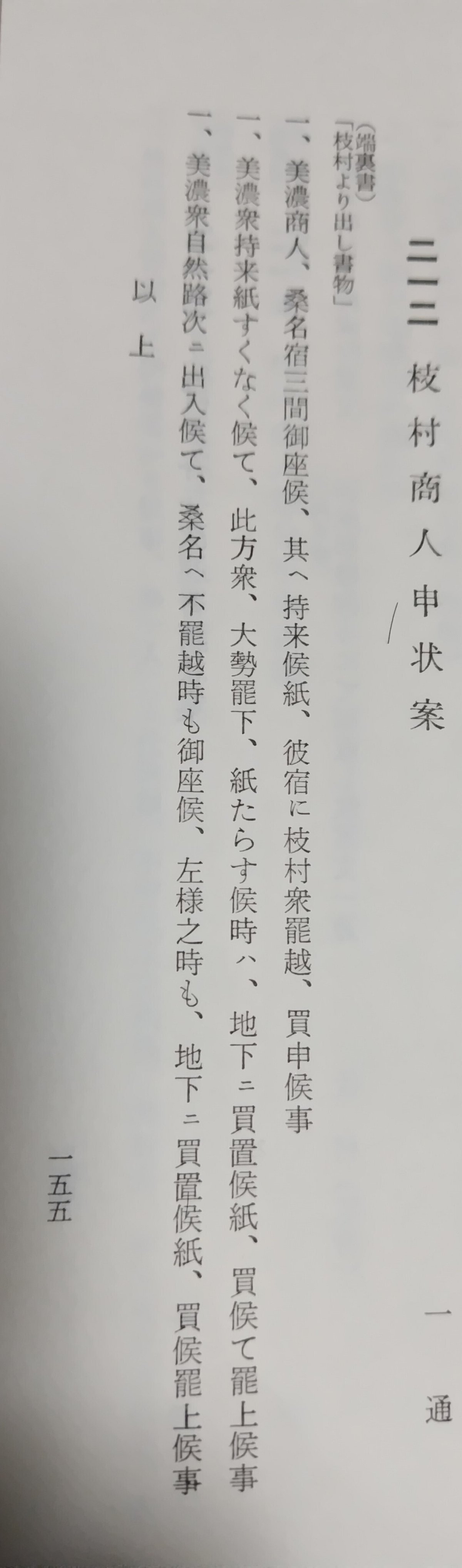

それを示すのが次の文書です。

差出人、宛先共に不明の為、どういう経緯で発行された文書なのかはわかりません。

ですが、端書の裏に『枝村より出し書物』とあるので、保内商人が何らかの方法で枝村商人から入手した物ではあると思います。

あるいは、枝村商人が持っていた書付を奪い取ったのかもしれません。

ともあれ、ここから読み取れるのは

『美濃商人は桑名で宿を三間(三軒?)出している事』

『枝村商人はその美濃商人の宿で紙を仕入れている事』

『足りない時は地下、つまり一般庶民が買い置いている紙を買い上げている事』

『美濃商人が桑名へ来ていない時も一般庶民の買い置きを買い上げている事』

などです。

紙は当時高級品なので、一般庶民とはいえそれらはある程度裕福な者と考えられます。あるいは、他国の商人が自分の商売用に買ってあった紙を頼みこんで譲ってもらったのかもしれません。

いずれにせよ、過去に枝村商人が仕入れていた『正規の』仕入れルートは既に破綻しており、充分な量の紙を仕入れること自体も難しくなっていたことは窺えます。

次に紹介する文書は、永禄三年に六角承禎が発行した文書です。

保内商人の排除に失敗した枝村商人は、今度は自分達も桑名で紙を仕入れていました。

ところが、意外な所から待ったがかかりました。

『八風』すなわち伊勢路の通行権という点では、枝村商人は『新儀之条』なので、伊勢路を通らせるわけにはいかないというのです。

もしも無理に押し通ろうとするなら、先規にある通り『保内商人中』が荷物を押し取って構わない、という文書が出てしまいました。

確かに桑名で紙を仕入れることは差し支えありません。ですが、その紙を持って八風街道を通れば、その荷を保内商人に押し取られても文句が言えないというのです。

これでは立場が逆転してしまいます。

枝村商人がわざわざ桑名で美濃紙を仕入れるのは、他に仕入れ先が無いからです。『諸国紙駄別役儀』は『混乱』しているのですから、安定して仕入れられるのは桑名だけになってしまっているのです。

その桑名から紙を仕入れたとして、近江や京に運ぶには伊勢路以外の道を通らねばならないとなれば、今までの力関係が完全に逆転してしまいます。

一体何故、六角氏はこれほど『楽市』を尊重するのでしょう?

幕府すらも恐ろしくて文句が言えない六角氏に対し、それほど強く出られる何かがあったのでしょうか?

その事情は、次の文書を見れば明らかになります。

枝村と当方(保内)の紙公事について、『伊勢道相刻之儀』の礼銭として御屋形様(六角義賢)と四郎様(六角義治)へ百二十貫文を渡し、しかも淡路守(布施公雄)と宮木(賢祐)殿両名へも『御気遣』を頂き、いずれも公私共に目出度いことである。

とまあ、つまりはそう言う事ねという文書が出されています。

ここまでをまとめると、応仁の乱の余波で乱れた秩序は徐々に回復しましたが、その過程で『宝慈院』が所持していた紙商売の権益は、見事に六角氏に奪われてしまいました。

ただし、六角氏側も『奪い取って何が悪い?』という態度は取れなかったようです。

六角高頼や六角氏綱には幕府から『返してやれ』という文書が出ていますし、六角定頼などは一見すると枝村商人=宝慈院の権益を守ろうとしているようなジェスチャーすらもしています。

ですが、すぐに権益を返せない理由としては『楽市については、どうしようもない』という論理が使われ、それがまかり通ったというのが実情のようです。

六角氏の『楽市』文書が保内商人の手元にあったのも、『枝村にはこう言っといたからな』という六角氏からの通達という意味合いが多分にあったのだと思われます。

六角氏の『楽市』とは

こうして当該文書の前後を見ていくと、六角氏にとっての楽市とは『寺社が持っていた権益を奪い取るための舞台装置であった』のだと思います。

桑名のような『十楽之津』では、諸国の商人が罷り越して商売をするのが当然であり、他所の商人を締め出してくれと言っても『おかしき申事候』と笑われるのがオチでした。

つまりは、誰が来て商売してもいい場所だったのです。

ですが、この『商売』を『誰が物を売ってもいい場所』であると断定するのは早計です。

何故なら、桑名にもれっきとした『商人宿』があり、そこ以外で売買することは基本的に認められていません。

美濃商人の宿は桑名に三間あり、基本的にはそこで美濃紙を仕入れることが枝村商人のルールであったことを思えば、『誰が店を出してもいい場所』とは言い切れないと思います。

ただし、『誰が物を買ってもいい場所』であったのは間違いないでしょう。

枝村商人が『美濃紙はウチの独占商売だから、保内商人には紙を売るな』と主張した、その返答は文書に示した通りです。諸国の商人罷り越して仕入れをして行ける場所。それこそが『十楽之津』だったであり、どうしても足りない時は『地下に買置きたる紙』を譲ってもらって何とか凌ぐことは出来たのです。

こうした『楽』のルールが石寺新市にも当てはまるとすれば、石寺新市は『自由に物を売っていい』場所であり、それが世間一般でも暗黙のルールとして認められていたと考えられます。

だからこそ、枝村商人=宝慈院に対して『楽市は仕方がないじゃないか』と言い切れたのだと思います。

ただし、それは『六角氏が認めた商人に限られていた』ことは間違いないでしょう。

何故なら、楽市が『誰が店を出してもいい場所』ならば、枝村商人が石寺新市に店を出しても良かったはずです。それをしなかった、あるいはできなかったのは、石寺新市が『枝村商人が店を出していい場所』では無かったからではないかと考えます。