成果が出る営業組織=コーチング×雑質問×共通KPI

前回の記事、いろんな方からお声をいただき嬉しい限りです。読んでいないよという方はぜひこちらからご覧ください

また、以前提案型の営業からディスカッション型の営業へ変わるべきだ!という話も書いてみました。個人的にはこちらもおすすめなのでぜひご覧くださいませ。

前回までは「どうすれば営業が成果を出せるようになるか」を考えましたが、今日は「どうチームを作っていくのか」について簡単にまとめてみようと思います。

営業マネージャーの方、新規事業やスタートアップで組織作りをしている方に特に読んでいただきたい内容です。簡単にまとめているので、5-10分で読めます。

以前の記事でもお伝えしてきたように、私はもともと話すのが上手だったわけでも、営業スキルが高かったわけでもありません。でも、そんな私でも売れる営業パーソンになれたように、私は誰もが「売れる営業」になることができ、どんな組織も「売れる営業チーム」を作ることができると思っています。

今、私はmentoで 営業チームを統括している立場ですが、売れる営業チームを作るために重視していることを3つ考えてみました。

売れる営業チームを作る3つのポイント

①型化×個性

近しいことをこちらの記事でも書いているので興味がある方はご覧ください。

1つは、営業の「型化」です。前回の記事でも書いた「真似する」ということにも共通します。

営業マネジメントで最も求められるのは、「メンバーに成果を出させること」です。営業は数字が顕著に表れる仕事なので、一時的にモチベーションを上げても成果が出なければその状態は続きません。逆に、成果が出れば自信と成長実感が生まれ、自然とモチベーションはついてきます。

そのため、営業ではまず「ティーチング」が有効です。

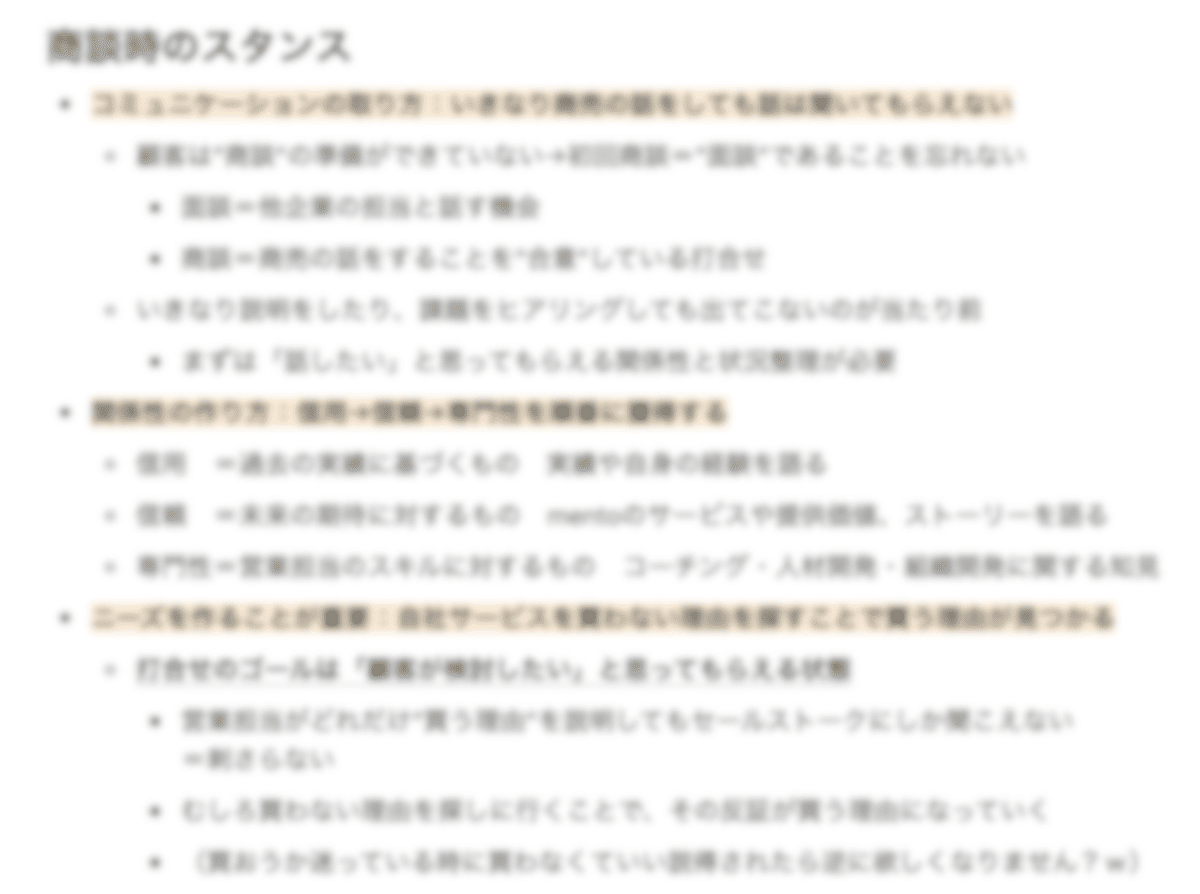

私は「虎の巻」と題した営業マニュアルを作っています。これは営業の基本動作をまとめたもので、以下のような項目が含まれます。

【虎の巻の概要】

・初回商談前の準備の仕方

・アイスブレイクの方法

・ヒアリングに入るまでのトークスクリプト

・ヒアリング項目

・ヒアリング後の課題構造整理

・初回商談後、ネクストアクションの決め方

・商談後のアクション

・2回目商談前のアクション

これさえあれば、初回商談は誰でも突破できます。

ただ、型化していい部分と、してはいけない部分があります。

型化するのは、あくまで最短で売れるようになるためのエッセンスの部分。コミュニケーションの取り方や人と話すときのテンションのような部分を細かに指定するのはナンセンスです。

「真似」「型化」に関しては、上司と部下の両方がそれぞれのバイアスを排除していく必要があると思います。

マネージャーは、「型化=1-10まで全て指定するわけではない」という意識を持つこと。メンバーは、「真似をする=個性がなくなるというバイアス」をなくしてほしいと思っています。

②「場に出せる」環境を作る

2つ目は、メンバーがつまずいた時に「場に出せる」環境を作ることです。

たとえば、先ほどお伝えした「真似」「型化」に関しても、「実際に真似してみたけれど、〇〇だった」「真似しようとしたけれど、〇〇でできなかった」などあらゆることが起こり得ます。そこで、真似するプロセスで起こる課題を解決するためにも、つまずいた時に「場に出せる」ことがとても重要だと考えています。

具体的には、今の会社では社内チャットに「sales-ask」というチャンネルを作って、どんなことを出してもOKな場を作っています。

「商談時にこんな質問で困りました」「B社にどうやって提案をするか迷っています」「虎の巻のここが使いづらい」など、解像度が低くても具体性がなくてもどんなものでもOKで、「場に出すことが偉い」というルールです。

よく、相談を受ける時に、フォーマットを作って必要事項をフォームに入力するというフローを敷いているのを見かけます。でも、これは上司側(相談を受ける側)の効率化でしかありません。部下からすると、「何を相談すればいいか分からない」「どう聞けばいいか分からない」と困っているのが本音だったりもするので、まずは「何でも場に出す」ということを最優先しています。

特に営業は、「できない」と言葉に出しづらい職種だと感じます。わかりやすく数字が出るので、社内でもライバル関係になりやすかったり、できる営業に良いクライアントが引き継がれたりなど、社内でのプレゼンスを気にする傾向があるからです。できない人と判断されたらいいお客さんを持てなくなり、より成果が出なくなるという負のスパイラルが存在することを潜在的に知っているのです。

「できない」「分からない」「知らない」などを口にすることで、自分の評価が下がるのではないかと怖くなってしまう営業は少なくありません。

でも、組織として見た時に、売上を上げるために一人で進めたか、誰かに頼ったかなどはどうでもいいことです。プロセスはどんな形でも、成果は成果。チームや組織のために「頼った方がいい」という心理的安全性を生み出すことは重要です。

チャットのチャンネル作成は1つの手法ですが、メンバーが最短で成果を出すための支援の1つとして重視しています。

③1つ先の工程にKPIを置く

3つ目は、KPIの置き方です。

組織が大きくなっていく際には、「部署の縦割り化・分業化」による「部署間の連携不足」が課題になりがちです。(ちなみにTHE MODEL=分業ではないので、勘違いしている人はもう一度書籍を読んでみましょう)

そうならないためにも、トライしたいのが「1つ先の工程にKPIを置く」ということです。

たとえば、マーケティング→インサイドセールス→営業→カルタマーサクセスと部署と工程が分かれていた時に、それぞれの部署で追う主な数値は一般的に以下のようになります。

・マーケティング:リード数

・インサイドセールス:商談数

・営業:受注数(または額)

・カスタマーサクセス:継続数/拡大数

営業であれば「受注数」に意識が行きがちですが、実際には1つの流れとしてつながっているので、「インサイドセールスからどんな商談が上がってくるか」は受注に大きく影響します。同じように、カスタマーサクセスにおいても、「どんな受注か」によって継続/拡大がしやすいかは変わってくるでしょう。

このように1つ前の工程次第で、自分の部署の達成率は変わります。つまり、各部署が1つ先の工程に意識を向けることができれば、組織全体の流れは大きく変わってくるでしょう。そこで、たとえば以下のように1つ先のKPIを置いてみるのはどうでしょうか。

例:1つ先のKPIを置く

インサイドセールス:商談数 +商談後、特定のフェーズに進んだ案件数

営業 :受注数 +受注した案件の継続数/拡大数

もちろん、部署が違うので直接数字に影響を出すことは難しいかもしれません。ただ、中間目標として置くだけでも視野は広がります。また、各チームが1つ前の工程へのフィードバックを行うのも有効でしょう。

いずれにしても、直接自分たちが触れる数値だけを目標に置いてしまうと、人はどうしても盲目的になりがちです。一人ひとりの視座に任せきることは小さなチームでも意外と機能しないものです。

部署間を個々人のメンバーのアクションに委ねるのではなく、組織の仕組みとして設定してみる。これだけで視野が広がり、各部署が次の工程に意識を向けやすくなります。

最後に

今日は営業組織の作り方、というテーマで簡単にポイントをまとめてみました。いわゆる一般的な組織の組み立て方については巷の記事にいくらでもあるので、私視点で”今の組織をもっと良くするならこんなTipsかな”というところを中心に書いてみました。

何より組織を作るマネージャーや経営陣自身が「この組織なら絶対に売れるようになる」と信じるところから組織作りは始まります。

組織の可能性信じ、明日からできるこれらのTipsをぜひ実行してみてください。読んでいただきありがとうございました。

私についてはこちらから。組織づくりについていつでも議論しましょう。いつでも連絡待ってます。