インピンジメントに起因する軟部組織に対する理学療法~総集編~

どうも肩関節機能研究会の郷間です。

Instagram 臨床知識(エビデンス)➡ (@fujikata_goma)

Instagram 臨床技術(実技動画)➡(@kataken_second)

Twitter➡ (@FujikataGoma)

本記事を読んでいただくことで

☑なぜインピンジメントが生じるのか?

☑どの組織が原因となっているのか?

☑どのような介入を選択して実施すべきなのか?

☑予防として何を行えばいいのか?

といった日頃の臨床の疑問を解決する”ヒント”が見つかるかもしれません(^-^)ノ

◆note販売価格◆

料金 ¥1480

◆note概要◆

文字数 : 23,000文字

挿入動画数 : 18動画

スライド数: 66枚

参考文献: 21本

参考書籍: 6冊

合計84資料

🔊肩関節機能研究会の【定期購読】と【買い切りマガジン】のサービスを始めました。

【2023年4月現在 150名 以上が購読中! 】

それでは肩関節治療を考えるうえでとても重要な肩関節解剖や機能, そして治療方法について解説していきます.

長丁場になりますがよろしくお願いいたします(^-^)ノ✨

序章 肩関節の構造とインピンジメントの関係

_第1節 肩関節の安定化機構

まず,肩関節の安定化機構1)についてご覧ください.

第1の安定化機構 骨構造

第2の安定化機構 軟部組織

第3の安定化機構 肩甲骨による追従性

肩関節の安定化機構とは人が日常生活やスポーツなど

当たり前に腕を使って何かを遂行するために必要な構造や運動です.

☑第1の安定化機構 骨構造

肩甲骨の関節窩が凹面構造となっているため, 上腕骨頭が脱臼しにくい構造となっている[1].

もし関節窩が平面だった場合は,皆さん想像できるように容易に脱臼してしまうかもしれません.

☑第2の安定化機構 軟部組織

軟部組織には関節包や関節靭帯関節唇や腱板があり,なかでも最も重要な組織が関節包[2]である.

関節包や関節上腕靭帯は動きに伴って伸張された部分が高緊張になることで骨頭にかかる剪断力を受け止める役割を担っている.

☑第3の安定化機構 肩甲骨による追従性

もともと関節窩は上腕骨頭に比べて面積が小さくおよそ1/3から2/5といわれている1).

それを補うために肩甲胸郭関節が上腕骨の運動を追従するように働き,肩甲上腕関節運動を円滑にしている.

そして,これら安定化機構の中でも,関節包や関節唇が肩の安定化機構の中で最も重要である[2]と言われています.

ラットを用いた研究では関節拘縮を形成させて,皮膚と筋を切離後も関節可動域の制限が顕著にみられたとも報告2)されており,関節包が関節可動域や安定性に関わることがわかります.

このように関節包や関節上腕靭帯の機能としては骨頭運動に伴い伸張された部分が高緊張になることで骨頭にかかる剪断力を受け止める役割が主な働き[2]になります.

これらを理解した上で本記事を読んでいただけると,インピンジメントについて更に理解が深まるかと思いますのでぜひ覚えていきましょう.

そもそもインピンジメント症候群とはどのような病態,現象なのでしょうか?

_第2節 インピンジメント症候群とは?

インピンジメント症候群という言葉は,肩関節疾患の腱板断裂や不安定症と並んで知らない人はいないかと思います.

しかし,インピンジメント症候群とはどういったものなのかをはっきりと答えられる人はほとんどいないのではないでしょうか?

理由は諸家の見解が一致していないことが大きく関係していると思います.

ですので,私自身調べれば調べるほどインピンジメント症候群という言葉に違和感が出てきていますが,非常に使いやすい言葉のためどうしても使ってしまいます.

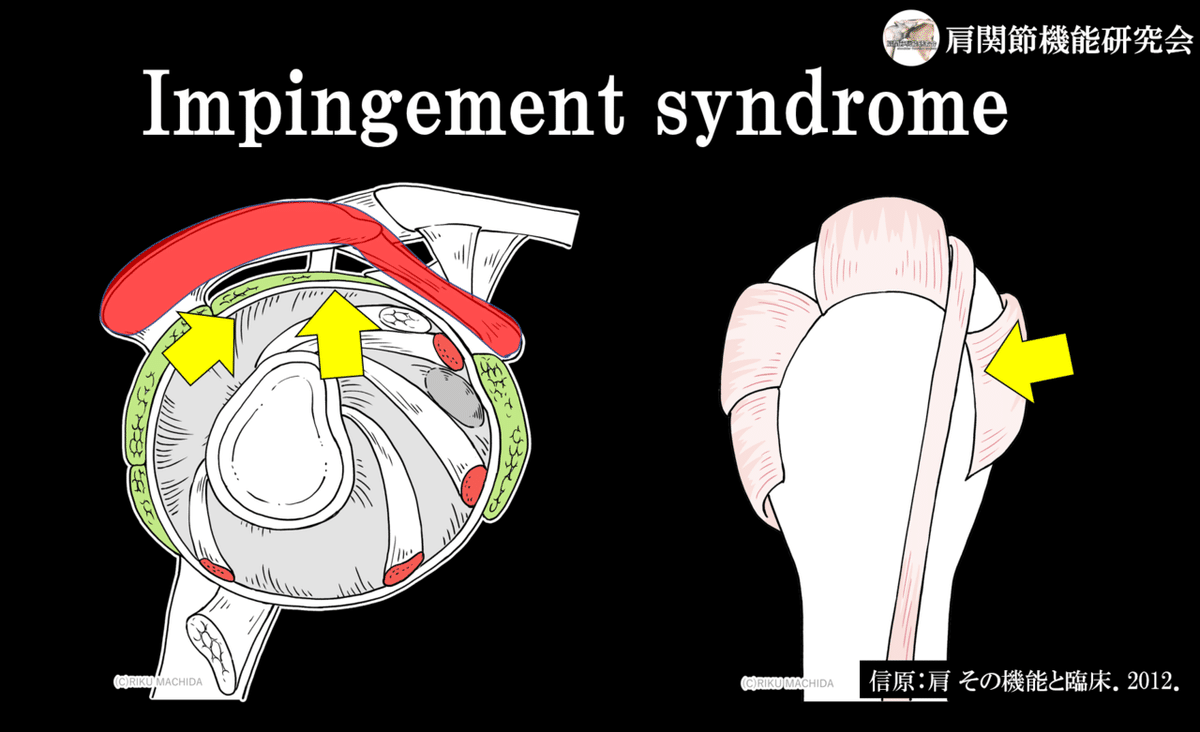

そもそもインピンジメントという言葉を直訳すると衝突や引っかかり、侵害という言葉になりますが,挟み込むこともインピンジメントという言葉でひとまとめにしていることが多いと思います.

そして,この非常に汎用性の高いインピンジメントという言葉の中には様々な病態が隠れていることがあります.

■インピンジメントを発生させる要因[1]

・腱板修復部の膨隆

・求心力の低下

・大結節の転位、変形治癒

・肩峰下滑液包の石灰沈着

・下方軟部組織の柔軟性低下

これらの病態は上腕骨頭が第二肩関節を構成するC-A arch(烏口突起,烏口肩峰靭帯,肩峰)と衝突して起きる症候といったものが最もメジャーなものかと思います.

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?