「暗夜行路」解読4・水の女と火の女神【志賀直哉】

前回の記事はこちら。

竜岡=父および阪口=祖父と一緒に吉原に行った謙作一行は、突然の雨で引手茶屋に入ります。そこで初めて登喜子に出会います。登喜子に限らず登場する女性はたいてい水にからみます。

次に好きになった芸者、お加代はお酒をテーブルに撒く動作をします。銭湯にゆけば風呂の中で泳ぎます。

謙作の祖父の妾のお栄は、風呂上がりに化粧をすると美しく、元は水商売の女性です。海を渡って大陸で商売しようとします。

名前の似た栄花=桃奴という元娘義太夫の歌い手、現在芸者の女性は、井戸のそばで謙作の知人の山本と語り合います。

そして最終的に謙作の妻となる直子は、京都の川の側で見初めました。

「多鯰ケ池(タネガイケ)」の大蛇も池に住んでいます。元はお種という娘でした。

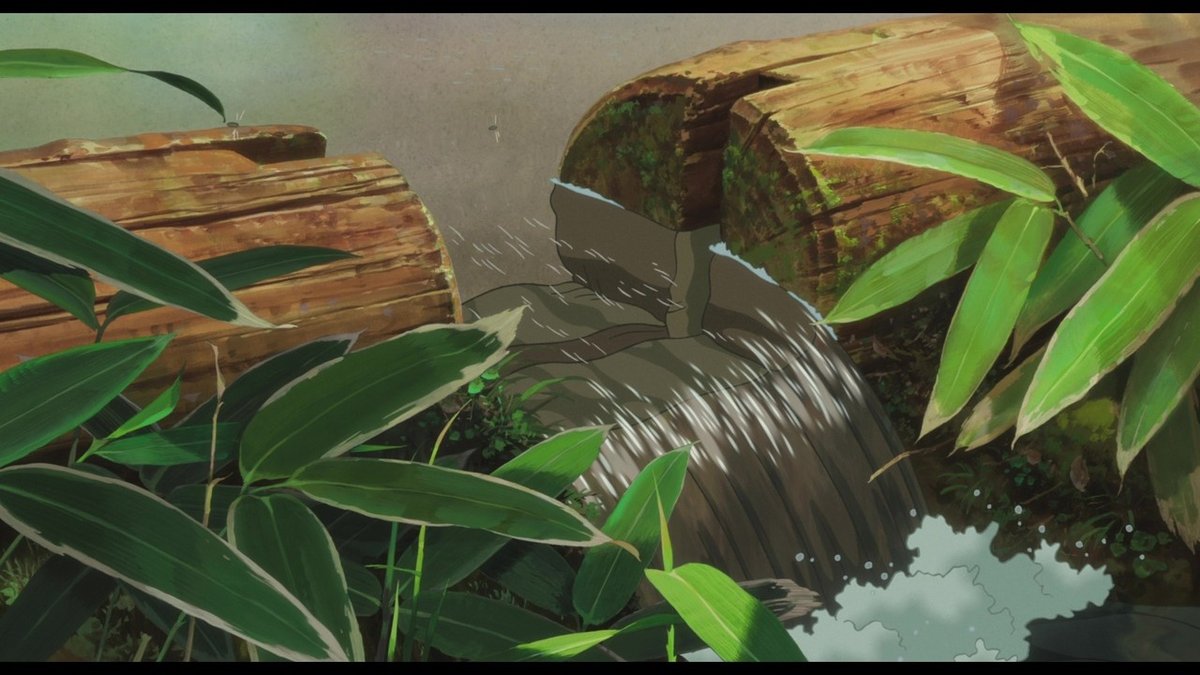

大山で阿弥陀堂によく行きました。母の墓に参る気持ちでゆきました。落ち着きました。隣に不二門院という廃墟がありました。全て崩壊していましたが、ボロボロで使い物になりません。ですが一つだけ印象的だったのは、大きな水溜用の枡です。かけいから水が流れ込み、山の清水が滾々と溢れています。全てが死んでしまったような廃寺でそこだけがいきいきとしています。母も水の女だったのですね。

もっとも登喜子には逆の選択肢もあったのです。二回目会った時、晴れた日にタバコ遊びをしますが、タバコは二種類ありました。登喜子が選んだのは「アルマ」、女性が花をつけているタバコでした。もう一方のタバコは「サモア」は南洋で日差しを浴びて黒くなった子供の絵です。つまり太陽を暗示しています。「どちらが別嬪?」とか言ってアルマを選びました。

由とお由

しかし太陽を好む女性も居ます。東京での女中、由(よし)です。セリフはありませんが、南洋の土人の博覧会に行きたがっているようです。「サモア」と同じく、太陽を好むという意味です。あと家の階段降りる描写があります。

そして同じ名前の女性を作品後半に登場させます。「寺の娘のお由」です。お、がついただけですが、全編を締めくくる重要な存在です。重要ですので伏線として志賀は前半から「女中の由」を登場させました。なかなか良い構想です。

まず現実に、謙作は京都で鞍馬の火祭りを見に行きます。面白い祭りです。

参道の高い位置に注連縄を張り渡しています。まずそれを松明で焼き切ります。すると人々は石段を登ることができるようになります。石段を登るともう一つ、人の背丈より少し高い位置くらいに第二の注連縄があります。こちらのほうは先頭の男が抜き身をかざしたまま駆け抜けて、自然に切られます。上まで登った男たちは奥の院から神輿を持ってきて石段を下ろすのですが、急な石段なので加速しすぎて危険です。ですので下りるときは紐で女性陣が後ろに引っ張ってブレーキにします。

これと対になる夢を、謙作は大山で見ます。夢の中では「寺の娘お由」が生き神様になっています。みんながお由を崇めています。お由は水干を着ています。神社の石段の上に板を敷いて別の通路を作っています。儀式の終わった生き神様お由は、駆けるように通路を降り、石段の謙作を過ぎてゆきます。水干の袖が謙作の頭を擦ります。謙作は性的なエクスタシーを感じます。作品中最もイメージ豊かな箇所です。

鞍馬の火祭りの対ですから、ここでお由は火の女神様として石段を降りてゆくのです。謙作は火の女神の恩寵を受けます。

そして夢の翌日、同じお由から「竹さんと女房」の話を聞きます。

竹さんはお寺に勤労奉仕に来る良い人です。屋根の葺き替えを無料でしてくれます。いい人ですが、年上の奥さんが淫婦です。男と三角関係になっていますが、なんと竹さん抜きの三角関係です。複数の間男が居るのです。他の男といちゃついている時竹さんに酒を買いに行かせたります。どうしようもありません。でも竹さんもその女房と別れられません。直子や謙作母の比ではありません。お由が女神なら、竹さん女房は魔女です。しかし竹さん女房は結局三角関係から刃傷沙汰になり、斬り殺されて死にます。竹さんも山を下ります。よって竹さん以外のガイドで謙作は大山に登ります。

竹さん女房事件にいたるまでに、実は伏線が引いてあります。

東京時代、緒方のつきあっている芸者・蕗子が、別のダンナに不義を咎められて、もらった着物を切り裂く(三角関係)

↓

京都時代、謙作は妻の直子の不倫に錯乱して、断ち切りバサミで着ている着物を切り裂く(三角関係)

↓

大山で、竹を武器にしていた強盗オヤジ(竹取の翁)、捉えられて死刑

↓

大山で、竹さん女房(かぐや姫)、間男に斬り殺される(三角関係)

「切る」という行為がだんだんエスカレートしてゆきます。蕗が大きくなって竹になります。複数の男が言い寄るから竹さん女房=かぐや姫、志賀の言い換えはベタですがなかなかパワフルです。「寺の娘のお由」の女神の夢ですっかり火の神の配下になった謙作は、ボスといっしょに竹取族=月族を排斥です。二人で不二門院の悪口言います(不二門院=富士、竹取に出てきます)。そして登った大山で、謙作は太陽の素晴らしさを体感します。「寺の娘お由」のさらに上位神であるアマテラスの降臨です。かくて謙作はスサノオとなります。

「水と太陽」という対比は、おそらくゲーテの「若きウェルテルの悩み」由来です。栄花と山本の井戸での語りなどはそのままです。しかし「ウェルテル」では水は女性で太陽神は男性です。「暗夜行路」では水も太陽も女性です。男性の扱いが小さすぎる。どうも結論が出たようです。これは男性弾圧物語なのです。

次回に続く。