「人間失格」あらすじ解説【太宰治】2

前回の記事はこちら。

キリスト教批判

作品のラストで、京橋のマダムは言う

****

「いいえ、泣くというより、……だめね、人間も、ああなっては、もう駄目ね」

(中略)

「あのひとのお父さんが悪いのですよ」

何気なさそうに、そう言った。

「私たちの知っている葉ちゃんは、とても素直で、よく気がきいて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも、……神様みたいないい子でした」

****

つまり昭和天皇の人間宣言にもかかわらず、太宰の作品の中では「人間としては駄目」と言われ、「神様みたいないい子」と言われる。あっという間に神に戻るのである。強引である。ではお父さんとは誰か。結論を言えば、大庭葉蔵の父は、キリスト教の父なる神である。

キリスト教批判の伏線は、第一の手記の「自分には10の災いがある」から始まるが、この意味は明快ではない。

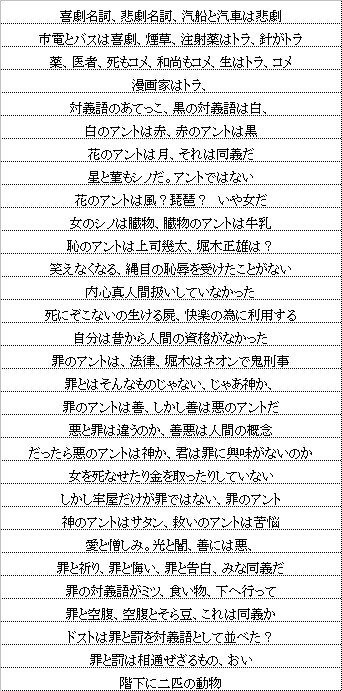

第三の手記・一の末尾、京橋マダム宅で原稿を書く大庭は、絵にルバイヤートの詩句を挿入する。ところがこのルバイヤートが曲者で、偽物である。かつて本物のルバイヤートを翻訳した日本人(ただし英語訳からの重訳)が、それとは別に「異本留盃邪土」として発表したものだが、ほぼ全てが自分の創作詩である。無論イスラム教ともイランとも関係がない。そして太宰はそれを理解してあえて「ルバイヤート」として挿入している。確信犯である。一部見てみよう。

「いずこに指導原理ありや?

いかなる叡智の光ありや?

美しくも怖ろしきは浮世なれ

かよわき人の子は背負切れぬ荷をば負わされ」

こちらはキリスト教批判となっている。

「至るところに 至高の力を感じ

あらゆる国にあらゆる民族に

同一の人間性を発見する

我は異端者なりとかや」

こちらは人種差別、列強の横暴をうっすらと批判している。キリスト教批判と人種差別批判のために、あえて偽物ルバイヤートを挿入したのである。

さらに本格的に表現されるのは第三の手記・二の、堀木との屋上での酒宴、「罪の対義語」議論である。

議論は長い。飲みながら、堀木に馬鹿にされながら延々と続き、最後はヨシ子姦淫の発見でシーンは終わるのだが、簡略化すれば2つのことしか言っていない。

1、「花の対義語は女、女の同義語は臓物、臓物の対義語は牛乳」

今これを仮に以下のように表現する

(花)対義(女or臓物)対義(牛乳)

こうも表現できる

(なにか)対義(肉体状況)対義(食物)

2、「罪の対義語はなにか。罪と空腹、空腹とそら豆、これは同義か」(堀木)

先程と同じ表現をすれば、

(罪)同義(空腹)同義(そら豆)

(なにか)同義(肉体状況)同義(食物)である。

では対義のセットを見つけるにはどうすればよいか。現状と違う二個目と三個目の言葉を探せば良い。それは作中にある言葉のはずである。第一の手記で発見できる。

****

自分は持ち前のおべっか精神を発揮して、おなかが空いた、と呟いて、甘納豆を十粒ばかり口にほうり込むのですが、空腹感とは、どんなものだか、ちっともわかっていやしなかったのです。

****

(罪)対義(空腹がない)対義(甘納豆)、ならば

(なにか)対義(肉体状況)対義(食物)

で成立する。

空腹が理解できないのは大庭葉蔵の元来の特質だから、大庭は罪と対義にある。つまり大庭は罪がない。堀木(アメリカ)に罪とされながら、実は罪がない。逆に堀木は空腹を主張するから、自分で言う通り罪と同義である。アメリカには強欲、暴食という罪があるのである。

この後ドストエフスキーの「罪と罰」が持ち出され、「ドスト氏は罪と罰を同義と捉えず、対義と捉えていたのではないか、うんぬん」というフレーズが続くが、これは韜晦するためだけのものであって意味はない。

その後薬物(戦争)中毒から脱出できない大庭は「父」に救助を求める手紙を書く。だがなかなか返事が来ない。代わりに来るのはヒラメと堀木である。そして堀木は最大の罪、原爆投下を犯す。原爆投下は父の意思である。

大庭は入院中、父の死を知らされる。胃潰瘍だった。あえて病名を記していることから、作者の主張は明らかである。

「日本と天皇を罪と非難するアメリカ、あるいはキリスト教の神のほうがよほど罪深い。因果が応報ならば、キリスト教文化圏の神は既に死んでいるはずだ、旺盛すぎる食欲ゆえに犯した罪によって」

同時に第一の手記の「空腹がわからない」ことの意味も明らかになる。欧米の強欲さを非難しているのである。

占領軍の情報統制化でこれを書いた太宰は凄い。エホバの罪を弾劾し、死亡宣告までしている。彼の筆力を持ってすればいかような状況でも言いたいことが言えるのだろう。

がしかし、難解すぎて誰にも伝わらず、伝わらない以上主張としては無効であるのもまた事実だろう。ただいっさいの工夫が流れてゆく。才能ありすぎる人間はえてしてこうなる。

全体構成

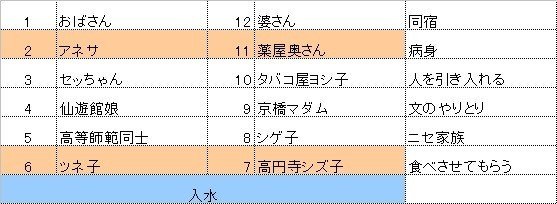

主人公大庭葉蔵の実体は天皇だが、キャラとしては「逆・光源氏」である。出世はしないが女性にモテる。登場する女性をまとめると、

となる。色が変わっているのは結婚歴のある人である。

折り返すと、

となる。属性は左右共通させている。

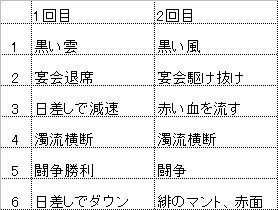

ちなみに「走れメロス」の章立てでは、

となり、だいたい似たような構図だが、

メロスではabc-abcの反復構造なのにたいして、

人間失格ではabc-cbaと、鏡像構造を採用しているのが特徴である。

ただメロスと共通点もあり、中間部分で水が出てくる。

メロスは湧き水を飲んで回復するが、

大庭葉蔵は入水自殺して、再出発する。

だからどうというわけではないが、そういうを構成持っている。

痰壺

第一の手記で太宰は主人公に作文の腕を披露させる。大庭は痰壺に小便をしてしまった失敗談を提出する。先生が大変喜んでいるのを確認して大庭は安心する。これは天皇は人々を楽しませる文学を提供できるようになったことを意味する。すなわち王朝文学である。

ではなぜ痰壺なのか。おそらく王朝文学の代表作品の第一章が「桐壺」だからである。不謹慎すぎると思う。しかし「逆・光源氏」らしくはある。

その他

冒頭の食事が大嘗祭というのはyukiさんの洞察である。

「人間失格」が排泄で終わるのは「暗夜行路」の影響と見るべきでしょうな

— yuki(川瀬 鏡猿 Kawase Kyouen) (@Hagakure2679) November 10, 2020

物語が幼少期の回想から始まるのも共通点。

— yuki(川瀬 鏡猿 Kawase Kyouen) (@Hagakure2679) November 10, 2020

芥川の「河童」の後継作品が「人間失格」なのだろう。焼売さんの読み解き。

「鉄道、インデヤン、牛乳」など、ここでも「銀河鉄道の夜」の影響を感じることが出来る。やはり宮沢賢治を参照したとしか思えない。太宰は一時期聖書研究雑誌を購読していたことが、夫人の証言から明らかになっている。

「人間失格」の後継作品としては三島由紀夫の「豊饒の海」が考えられる。

が、しかし、私のこの読解は「魔の山」の影響を考慮できていない。

さらなる研究が待たれる。

小林秀雄の「無常という事」も同じ時期の作品である。