「英霊の聲」あらすじ解説【三島由紀夫】

キリスト教化してしまった近代日本の天皇制の制度的矛盾を告発しています。つまり昭和天皇は加害者ではなく、被害者です。ニ・ニ六の青年将校も被害者です。特攻隊兵士も被害者です。加害者はキリスト教です。

あらすじ

ある日の降霊会にて、ニ・ニ六の将校が降りてくる。彼らは天皇に裏切られたと主張する。天皇をこれほど崇拝していたのに、結果的に逆賊にされたことを恨んでいる。

やがてそれらの霊が帰っていったと思うと、また次の霊が降ってくる。特攻隊の兵士である。彼らは「天皇の人間宣言」に憤る。神風は吹かなかったのは天皇が神である責任を放棄したからだと。

それらの霊は悶絶して「などてすめろぎはひととなりたまひし(どうして天皇は人間になってしまったのか)」と繰り返す。霊が帰ったあと、霊媒の青年は死んでいた。参加者は青年の顔が「何者とも知れぬと云おうか、何者かのあいまいな顔に変貌しているのを見て、慄然とした」。(あらすじ、終)

責任者木村

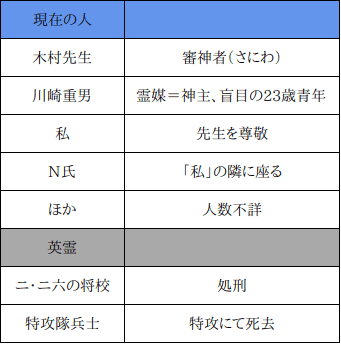

霊の発言内容は一旦おいて、降霊会の状況を冷静に整理してみましょう。主催しているのは木村先生ですから、霊媒の青年の川崎君が死んだ責任は、当然木村先生にあります。業務上過失致死です。逮捕はされなくとも、その後警察に任意同行はしたと思います。他登場人物は

です。「私」はこの手記を書いた人物です。「私」が手記を書いた理由は、英霊が重要な事を言ったから、ではありません。川崎君死亡事件を収束させるためです。人間一人死んでいますから。しかも少数の目撃者しかいない。しかも密室での事件。しかも宗教団体。なんぞ怪しい秘儀を駆使して川崎青年を生贄にしたと、思わないほうが無理があります。よってこの手記が書かれた。

だから川崎君への接し方が非常に不自然です。ニ・ニ六の将校の憑依が一旦終了したのち、疲れた川崎君は畳の上で寝ています。風邪をひかぬよう、かいまきでもかけてあげようか、と誰かが提案しましたが、木村先生はそれを制止します。やがて川崎君は目覚めて水を所望します。コップの1/3飲み、更に飲もうとして水をこぼします。川崎君は盲目ですから、濡れた服を周りの人が拭いてあげようとすると、木村先生はそれも制止します。

やがて特攻隊の霊が降りてきて、川崎君は苦しみで畳の上をのたくるのですが、列席者は壁際に身を避けています。最後に全く動かなくなった川崎君に先生が手を触れます。死んでいます。つまりその日川崎君に接触したのは木村先生ただ一人。

途中のニ・ニ六の将校の憑依終了時点で、一旦その日のイベントも終了のつもりでした。川崎君が疲れていましたし。木村先生も終了のつもりで立ち上がって、十秒ほど立ちくらんで、回復して、座って、今特攻隊の英霊を幻視したと言い出します。だからイベントは継続されました。そこでもしも先生が幻視しなかったら、あるいは幻視したと主張しなかったら、即座に降霊会は終了になり、川崎君は体力の限界には到達せず生き残れたでしょう。川崎君に取り付いた英霊は、自分たちを死に向かわせたのだから、天皇は神であり続ける責任があったのだと主張しますが、今現在同じように木村先生は川崎君を死に向かわせています。おい川崎君、神がかりしている場合じゃないぞ、目の前に敵が居るぞ、てゆうか英霊たちも自分のことばっか主張せずに、今生きている川崎君の身体思いやれよ、矛盾しているじゃないか。そんな状況作ったのはひとえに木村先生です。ただし手記の内容を信じるならば、です。結論としてはこの手記は警察にたいして「責任者は木村先生、私を含む参加者は無罪」と主張しているのです。

霊媒=神主いじめ

降霊は本来は、

審神者(さにわ)=神を霊媒に下ろす役目

霊媒=神主

琴師

の三人で行う儀式でした。木村先生の父の代で様式変更して、

審神者(さにわ)・笛を吹いて神を霊媒に下ろす

霊媒=神主

の二人になりました。笛は石笛です。

ギター伴奏で歌うのと、ピッコロ伴奏で歌うの、どちらが歌いやすいかといえば、問答無用に前者なわけで、霊媒=神主にとってはやりづらい環境になっています。実際川崎君は息が苦しそうに見えたようです。

「川崎君ははげしく肩で息をして面を伏せ、しばらくは、彼の息の音と石笛の音のみが、身を切るような静寂のうちにもつれ合った。それはあたかも、川崎君の気管が先生の石笛のひびきを模して、しかも模することができず楽の音に届くことが叶わずに、喘いでいるかのようであった(第一章)」

審神者木村先生の支配力が高まる様式変更とも言えます。川崎君は事故で視力を失った青年です。おそらく木村先生に拾われて生活の面倒見てもらって、だから完全に支配されています。ニ・ニ六の青年将校の降霊の途中で木村先生は言います。

「このような宵は、私の半生にもはじめてのことであるが、諸君にとっても一生に一度あるかないかという機会である。今宵の神事のために、私はたとえ息絶えることがあっても何ら悔ゆるところはない。川崎君もおそらく同じ心だろうと思う(第三章)」

そして川崎君の同意を得ようともせず問答無用で再度石笛を吹きはじめます。鬼です。最終的に川崎君は本当に息絶えます。木村先生は無論ピンピン生きています。表面的には業務上過失致死ですが、どうも実態はそんな生やさしいものではなく、ブラック宗教団体で半奴隷扱い受けていた青年の死です。悲惨です。

奇っ怪な状況と内容

川崎君は盲目です。しかし川崎君の口を借りる英霊たちは、えらく視覚情報にこだわります。最初のニ・ニ六の青年将校は、白馬に乗った天皇陛下のみもとで切腹するビジョンをもっています。後半の特攻隊兵士は、敵艦に激突するために「見ること」を連呼します。引用します。

「機首を下げ、目標に向かって突入するだけだ。狙いをあやまたずに。

そして、勇気とは、ただ、

見ることだ

見ることだ

見ることだ

一瞬も目をつぶらずに」

「砲煙のなかに、黄いろい牡丹のように放火が花咲く。砲煙が薄れる。空母はまさしく空母以外の何ものでもない空母の実体になる。

見ることだ。

まなじりを決して、ただ見ることだ。

空母のリフト。あそこまでもうすぐ達する。全身は逆さまに、機体とわが身は一体になり、耳はみみしひ、痛みもなく、白光に包まれてひたすら遠ざかろうとする意識、その顫動する白銀の線を、見ること一つに引きしぼり、明晰さのために全力を賭け、見て、見て、見て、見破るのだ」

「そのリフトに人影が見える。

あれが敵だ。敵は逃げまどう。大手をひろげて迎える筈の死の姿はどこにもない。確実にあるのはリフトだけだ。それは存在する。それは見えるのだ。

・・・・・・そして命中の瞬間を、ついに意識はしることがなかった(以上第六章)」

という英霊の主張を、盲目の川崎君が代弁しつづけるのですから、かなり奇っ怪な状況です。そして英霊の主張内容も、よく読めば相当奇っ怪です。

まず前半のニ・ニ六の青年将校は「陛下に対する片恋はない」と主張します。天皇崇拝はかならず報われる。かならず陛下から認めてもらえる。認めた挙句死を賜ってもそれはそれ、認めることはしていただけるはずだ、と彼らは考えていたのです。実際には昭和天皇は激怒して反乱軍認定したので、完全に逆になったのですが、連中の天皇崇拝は、ほぼ信仰、それも一神教のそれです。ジハードという単語が浮かんできます。実際に天皇が首相に任命していた政治家を殺して、それで天皇に認められると思っていたのですから、宗教的狂信です。

後半の特攻隊兵士の主張も無茶です。自分たちは神風攻撃をしたのに神風が吹かなかった。なぜか。それは実は陛下が、自分のことを神ではなく人間だと思っていたからだ。だから神通力が発動しなかった。それが天皇の人間宣言であきらかになった。だから神風が吹かなかったのは天皇の責任だと。

この兵士は飛行機のメカニックを理解できたのでしょうか。合理主義のカケラもありません。天皇が「自分は神だ」と強く信じていれば、戦争に勝てたのでしょうか。神風が吹いて敵艦隊が全滅したのでしょうか。蒙古襲来の時とは船の強度が違います。戦艦や空母が沈没してくれるのでしょうか。まず無理です。てゆうか潜水艦は少し潜っていれば損害ゼロなんですけど。たとえ天皇が神だとしても、日本におけるカミとは、身体最上部の毛をカミと言い、家庭内最高権力者をカミさんという程度の、比較的上位くらいの意味しかありません。敵艦隊を全滅させられるような全知全能の神では元来ないのです。

「我こそは新島守よ隠岐の海の荒き波風心して吹け」、という後鳥羽院の歌があります。承久の乱で鎌倉政権に敗れて、隠岐に島流しになる時に詠んだものです。隠岐の波風を制御する力はなく、そもそも朝廷方は軍事的にも北条に敗けた。それでも元天皇ですから「心して吹け」と天地自然に直接語りかけるくらいの権限は持つ、というのが日本のカミ、天皇です。

問題点は明らかです。降霊会の英霊たちは、なにか別の宗教を信じています。神道ではありません。天皇は無条件に自分達の愛を受け入れる、そして敵艦隊を全滅できる。そんな天皇存在したことありません。そもそもそれは天皇ではないのです。作者はここで、戦前の天皇制の問題点をあぶり出しています。それは実質的にキリスト教ではなかったのか。

人間か神か

「あの暗い世に、一つかみの老臣どものほかには友とてなく、たつたおひとりで、あらゆる辛苦をお忍びになりつつ、陛下は人間であらせられた。清らかに、小さく光る人間であらせられた。

それはよい。誰が陛下をお咎めすることができよう。

だが、昭和の歴史においてただ二度だけ、陛下は神であらせられるべきだつた。何と云はうか、人間としてのつとめにおいて、神であらせられるべきだつた。この二度だけは、陛下は人間であらせられるその深度のきはみにおいて、正に、神であらせられるべきだつた。それを陛下は二度とも逸したまうた。もつとも神であらせられるべき時に、人間にましましたのだ。一度は兄神だちの蹶起の時(筆者注・ニ・ニ六)。一度はわれらの死のあと、国の敗れたあとの時(筆者注・人間宣言)である。(第七章)」

一体英霊たちにとって天皇とは、人間だったのか、神だったのか。実はこの同一人物内における両者の共存こそが、初期キリスト教の公会議最大の論点でした。「両性論」と言います。

キリストがただの人間ならば、つまりモーゼやイザヤのような預言者のうちの一人であって、キリストの死には全人類の罪をあがなうほどの価値がなくなります。モーゼもイザヤも死んだわけで。キリストが完全に神であるならば、そもそも死んでいないはずです。死んだふりをしていただけです。イエスによる救済、福音、罪のあがない、罪の負債チャラの教義を成立させるためには、イエスは神でありながら人でなければなりませんでした。

「何と云はうか、人間としてのつとめにおいて、神であらせられるべきだつた」

その設定にはめこまれた被害者が、昭和天皇であり、ニ・ニ六の青年将校であり、特攻隊隊員だったと。そして両性論と三位一体論は密接に繋がっています。三位一体論の解説は以下ご参照ください。

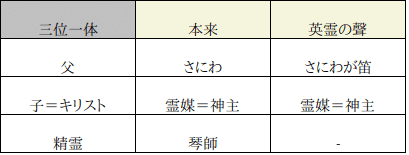

審神者が主催者、霊媒が神霊になりきり、琴師が聴覚刺激で霊媒をサポートします。この配置は「父と子と精霊」です。

三者を大中小と見る解釈(カトリック)もありますが、三島はより本源的な、脳と視覚と聴覚と見る解釈(オーソドックス)を採用しています。しかし先代以降降霊会は、琴師が廃止され審神者が笛を吹き、さらに視覚=子=イエスに該当する役目は盲人に担当させています。笛を吹くのも審神者、飛行服を着た兵隊のビジョンを見るのも審神者、なんのことはない審神者が権力を独占して、霊媒=神主は損なだけの役割です。大変すぎて最終的に死にます。

つまり川崎君のさせられている霊媒=神主とは、「権限を持たないキリスト」なのです。審神者の命令を拒否できない、視覚も持たない、コップの1/3しか水が飲めない、しかし反乱軍の救済も、天変地異による戦勝も期待される、無茶な要求ばかりされるキリストです。それは人間宣言したくなりますね。

お気づきのように、いつの間にか天皇とキリストと霊媒=神主が混ざりました。これが本作の中心となる工夫です。三島は2番目の工夫も用意しています。最も重要なことを書かないことです。

「人間失格」の後継作品

「英霊の聲」の主題は天皇の人間宣言です。つまり本作は太宰治の「人間失格」の後継作品です。

「人間失格」ではニ・ニ六は「雪の東京で喀血」と、控えめにしか表現されていません。昭和天皇は立憲君主制度を尊重して、基本的に個人の判断をしません。例外はニ・ニ六と終戦時の聖断の2回のみなのですが、「人間失格」では聖断だけをモルヒネの拒否シーンに変換して描きました。

ヨシ子は着換の衣類をいれてある風呂敷包を自分に手渡し、それから黙って帯の間から注射器と使い残りのあの薬品を差し出しました。やはり、強精剤だとばかり思っていたのでしょうか。

「いや、もう要らない」

実に、珍らしい事でした。すすめられて、それを拒否したのは、自分のそれまでの生涯に於いて、その時ただ一度、といっても過言でないくらいなのです。自分の不幸は、拒否の能力の無い者の不幸でした。すすめられて拒否すると、相手の心にも自分の心にも、永遠に修繕し得ない白々しいひび割れが出来るような恐怖におびやかされているのでした。けれども、自分はその時、あれほど半狂乱になって求めていたモルヒネを、実に自然に拒否しました。ヨシ子の謂わば「神の如き無智」に撃たれたのでしょうか。自分は、あの瞬間、すでに中毒でなくなっていたのではないでしょうか。

立憲君主であることを「拒否の能力の無い者の不幸」と表現しています。それの例外がモルヒネの拒否、聖断であったと。太宰がニ・ニ六の詳しい経過を知らなかったのか、物語上重要でないと判断したのかは不明です。ところが「英霊の聲」では、

「聖断」に触れていません。天皇の聖断と人間宣言は半年近く間が空いており、全く別の政治行動なのですが、本作の英霊は意図的に両者を混濁させた上で、人間宣言を批判しています。

しかし英霊たちも、聖断を批判はしていません。なぜならそれは、強権的な審神者にほとんど権限を奪われ、無茶な役回りを強要された川崎君が、それでも自己を犠牲にして、被害の拡大を止めるために、私はどうなってもいいと述べた、まさしく人間と神が一箇所に同居した瞬間だったからです。無茶なキリストの役をあてがわれて、本気でそれを演じきった人物、人間でありながら瞬間的には神と同居できた人物が、かつて存在したのです。

先行する人間失格のラストは、作者と京橋のマダムの会話です。

「いいえ、泣くというより、……だめね、人間も、ああなっては、もう駄目ね」

「それから十年、とすると、もう亡くなっているかも知れないね。これは、あなたへのお礼のつもりで送ってよこしたのでしょう。多少、誇張して書いているようなところもあるけど、しかし、あなたも、相当ひどい被害をこうむったようですね。もし、これが全部事実だったら、そうして僕がこのひとの友人だったら、やっぱり脳病院に連れて行きたくなったかも知れない」

「あのひとのお父さんが悪いのですよ」

何気なさそうに、そう言った。

「私たちの知っている葉ちゃんは、とても素直で、よく気がきいて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも、……神様みたいないい子でした」

この「お父さん」が、つまり本作での審神者・木村先生です。三島が「人間失格」を正しく後継、発展させたことがおわかりいただけるかと思います。

付記

「英霊の聲」は1966年発表。1965年から「豊饒の海」の第一作「春の雪」の連載が始まっています。ニ・ニ六的なテロを扱った「奔馬」の連載開始は1967年ですから、「奔馬」と「英霊の聲」は兄弟作品です。キリスト教を批判する本作は、仏教を前面に押し出す「豊饒の海」を支える裏番組の要素もあると思います。

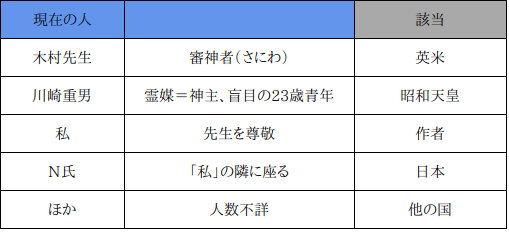

登場人物をあえて該当させると

となるかと思います。宗教的に読んでも政治的に読んでも、そこは読者の権限です。

作品冒頭に降霊の分類をする箇所があるのですが、やたらめったらわかりにくい。

「帰神の法を、一名幽斎の法というのは、ふつうの神殿宮社で、祝詞供饌あって、神祇をいつきまつる「顕斎の法」に比して、霊をもって霊に対する法であるから、この名があるのである。また帰神のなかにも幽顕があり、幽の帰神というのは、本人も気づかぬうちに霊境に入って、その精神集中によって霊感を得るもので、まして他人にはそのありさまは読めないから、いわゆる芸術家のインスピレーションなども、これに含まれると考えてよかろう。

これに対する顕の帰神が、普通に云う神がかりのことで、神の憑り坐したことは、本人はもとより、まわりの者にも明瞭に見てとれるのである。

また幽顕それぞれに、自感法、他感法の別があり、我ひとり神霊に感合するのが前者であるが、私が列席した会は、いうまでもなく、この顕の帰神の他感法に依るものであった(第一章)」

何度読んでもわからないので、表にしました。

幽祭の法、つまり神がかりの会は4種類に分類されるはずです。灰色が「私」が体験した降霊会です。作者三島は芸術家ですので、黄色で書いています。そしてピンクの部分は、意図的に説明していません。つまり、読者にインスピレーション与えたい、それが作者の創作目的だったのだろうと思っています。読者は気づかずして近代天皇制にたいする直感を得るのですが、大事なことは意図的に語られません。こういうミクロな精緻さは、恐ろしいほど優秀です。しかし全体としては、キリストを教悪者にしすぎている気が、しなくもありません。悪い意味で太宰に忠実すぎるのでしょう。

追記の追記

書いてしばらくして気がつきました。単純に「闇の奥」後継作品と読むのもありだと思います。

審神者=ヨーロッパの三人(ヴォータン)

川崎君=クルツ(ジークフリート)

この読み方でも、川崎君は(肯定はされませんが)やはり被害者になります。「人間失格」と「闇の奥」のドッキングを狙ったのかも知れません。ここから先は、もっと三島を研究してからの判断がよさそうです。