「行人」あらすじ解説【夏目漱石】

ちょっと文化人類学風に、日本型母系社会の問題点を描いています。下敷きにしているのは「サルカニ合戦」です。

あらすじ1

長野一郎は妻の貞操への不審から情緒不安定になります。

(あらすじ1、終)

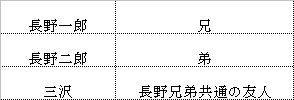

メイン登場人物は三人です。

夏目漱石の「ベタネーミング病」は作を重なるごとに悪化してゆきます。三沢は名字が違いますが、ほぼ長野兄弟の弟の扱いです。

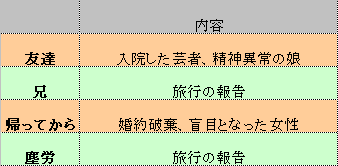

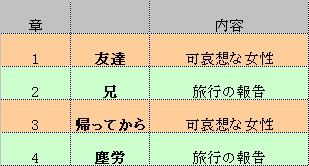

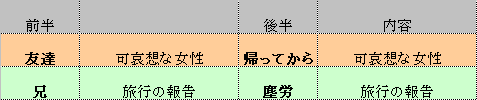

全体は4章に分かれています。

あらすじ2

1、友達

長野二郎は大阪にゆきます。三沢と落ち合う予定です。しかし三沢はなぜか大阪の病院に入院しています。芸者と酒を飲んで胃を悪化させたようです。見舞いにゆくと芸者も居ます。三沢より悪いです。多分死にます。気の毒なので、三沢は芸者に入院費渡します。実はかつて精神を病んで死んだ娘さんにその芸者は似ていたのです。

2、兄

三沢の退院、帰京と時を同じくして長野二郎の母と、一郎夫婦が大阪に来ます。父も存命中ですが妹と一緒に東京で留守番のようです。

ところが兄が不審な事を言います。二郎、俺の女房の貞節に疑いがある。お前に惚れてるんじゃなかろうか。いっしょに旅行して確かめてくれ。二郎は無論嫌がりますが、説得されます。

というわけで長野二郎と兄嫁の旅行です。日帰りのつもりが大嵐でお泊りです。語り手二郎によれば、問題はなにもありませんでした。

3、帰ってから

みんなそろって東京に帰ります。父が変な話をします。友人がお手伝いの女性と関係持って、結婚約束したがすぐ反故にした。十数年後ある日芝居にゆくと、桟敷にその女がいた。しかし盲目になっていた。

気の毒だから父がメッセンジャーになって金を渡しに行った。女は金を受け取らず、「どうして婚約を反故にされたのか」と聞いてきたから父は適当にごまかした。「1、友達」と同じく可愛そうな女性の話です。

その後東京で暮らしているうちに兄の長野一郎の様子がかなり変になってきました。やはり二郎と妻との関係を疑っています。家に居づらくなって二郎は別居を開始します。

4、塵労

二郎が下宿で一人暮らししていると兄嫁が抜き打ち訪問してきます。少々エロい時間過ごします。実家へ行くと兄の症状がひどくなっています。気分転換に知人のHさんに頼んで旅行に連れ出してもらいます。旅行先から報告の手紙が来ます。兄一郎はむちゃくちゃ錯乱しているようです。

「私がこの手紙を書き始めた時、兄さんはぐうぐう寝ていました。この手紙を書き終る今もまたぐうぐう寝ています。私は偶然兄さんの寝ている時に書き出して、偶然兄さんの寝ている時に書き終る私を妙に考えます。兄さんがこの眠りから永久覚めなかったらさぞ幸福だろうという気がどこかでします。同時にもしこの眠りから永久覚めなかったらさぞ悲しいだろうという気もどこかでします」

(あらすじ2、終)

意味不明の小説

あらすじ読んでいただいても、なにがなにやら理解不能だったと思います。すみません。しかし責任は作者漱石にあります。

本作の後継作品が、志賀直哉の「暗夜行路」です。

暗夜行路は本作の主題を取り上げて、はるかにブラッシュアップした筆法で表現しています。だから「暗夜行路」の完結以降、本作を読む必然性はなくなっています。しかし一応解説はします。本作の主題は、

1、日本はどうもやけに女性が強い社会である。

2、日本はどうも女性の貞操観念が甘い。

3、一方で可哀想な女性が多いのも事実である。男性が悪い。

となります。以下に解説します。

女性の強い社会

本作では長野兄弟の父が婿養子のようです。財産は妻(すなわち長野兄弟の母)が勝手に処分します。母の命令で父は二郎の下宿にゆき、息子を実家に連れてきます。ほとんど下僕です。普段は家の奥の二部屋にこもったきりです。長野兄弟には妹が居ますがえらく怒りん坊で偉そうです。母を見習って育ったからです。

一郎の妻に厳しいのは、一郎というより一郎の母です。亭主は母の意を受けて妻につらく当たっているだけです。暴力振るったりします。振るわれた妻は一時里帰りし、長野家に戻る時は車に里方の紋が入った提灯つるしています。つまり「状況はすべて実家に伝達済み、この上で私の身になにかあったら里方が長野家に報復するよ」との意思表示です。あっさりした表現で分かりづらいのですが、なかなかヘヴィーなバトルが展開しています。

女性の貞操観念が甘い

長野一郎は長野二郎に言います。「おまえは父に似ているから」。つまり一郎は父に似ていません。早く言えば、おそらく父が違います。長野父母は一郎ほど神経質な性格ではありません。長野家は貴族連中が視界に入るくらい豊かな生活をしています。でも一郎の父が誰だかわかりません。物語の冒頭、二郎は母方の親戚岡本夫婦の家にゆきます。新婚ですが子供ができそうにありません。おそらく岡本が遊び歩いています。淫蕩な家系なのでしょう。岡本の親戚が長野母です。信用なりません。

前述のごとく長野二郎は関西で兄嫁と一晩過ごします。二郎の表現によれば、なにもなかったそうです。もちろん非常に疑わしいです。「信頼できない語り手」というやつです。本文見てみましょう。二人で部屋にいると嵐で急に電灯が切れ、真っ暗闇になります。

****

「「姉さん」

あによめはまだ黙っていた。自分は電気灯の消えない前、自分の向うに坐っていたあによめの姿を、想像で適当の距離に描き出した。そうしてそれを便りにまた「姉さん」と呼んだ。

「何よ」

彼女の答は何だかうるさそうであった。

「いるんですか」

「いるわあなた。人間ですもの。嘘だと思うならここへ来て手でさわって御覧なさい」

自分は手捜りにさぐり寄って見たい気がした。けれどもそれほどの度胸がなかった。そのうち彼女の坐っている見当で女帯の擦れる音がした。

「姉さん何かしているんですか」と聞いた。

「ええ」

「何をしているんですか」と再び聞いた。

「さっき下女がゆかたを持って来たから、着換えようと思って、今帯を解いているところです」とあによめが答えた。(兄・35節)

****

これは関係を疑う一郎が正しいですね。そしてさらにエグくなる読みですが、もしも前述のように一郎が父の血を受け継いでいないならば、(一郎の子はすでに出産していますが、加えて)父の血を受け継いでいる二郎の子供を作っておくのも、兄嫁にとって悪くない選択肢です。いざという時の保険になります。長野家は嫁も姑もろくなもんじゃありません。

かわいそうな女性たち

では女性は加害者なのか。そうも言えません。作者は可哀想な女性を3人登場させています。

「1、友達」の、胃病の芸者も、精神異常の娘さんも可愛そうです。「3、帰ってから」の盲目になってしまった女性も可愛そうです。二郎の兄嫁がすれっからしなのは、そういう女性たちのことを知っているからです。自己防衛のためにそうなっています。無論長野母もそうでしょう。

ですから「4、塵労」で長野一郎は錯乱します。自分たち男性が女性にひどいことをするから、男性が女性から報復をくらってしまうのです。一郎はそのことをわかっています。

長野一郎

Hとの旅行で、兄は奇っ怪なことを口走ります。

「足の下に見える森だの谷だのを指さして、「あれらもことごとく僕の所有だ」と云いました」(塵労・36節)

すなわち

「そらみつ大和の国は おしなべて吾こそ居れ しきなべて吾こそいませ」(雄略天皇御製、万葉集・巻一)

長野一郎は天皇です。明治天皇あるいは大正天皇という意味ではなく、日本そのものという意味です。つまりこれが日本社会なのだと夏目漱石なりに表現しています。本作の三年前(1910)に柳田國男の「遠野物語」が発刊されています。しかし当時は文化人類学的知見の集積はまだまだ薄い。だから知識不足で漱石もあやふやな書き方しか出来ない。後輩の志賀の時点では論点も整理されているので、よほど書きやすくなっているはずですが。

サルカニ合戦

「サルカニ合戦」の概要は説明する気にならないので以下ご参照ください。

ポイントは「臼」が最終的にサルを潰すことです。臼は現代人の生活に当てはめますとスーパーないしコンビニに該当します。猿はスーパーに押しつぶされるのです。漱石の解釈では、「母カニを殺した猿は最終的に家計に、つまり女に潰された、つまりサルカニ合戦は男性が女性に復讐される話である」となります。

本文中見てみましょう。

「勝手口の井戸の傍そばに、トマトーが植えてあります。それを朝、顔を洗うついでに、二人で食いました。」(塵労・47節)

唐突にトマトが出てきます。柿に対応します。

「ススキの根には蟹が這っていました。小さな蟹でした。親指の爪ぐらいの大きさしかありません。それが一匹ではないのです。しばらく見ているうちに、一匹が二匹になり、二匹が三匹になるのです。しまいにはあすこにもここにもうるさいほど眼に着き出します。

「ススキの葉を渡る奴があるよ」

兄さんはこんな観察をして、まだ動かずに立っています。私は兄さんをそこへ残してまたもとの席へ帰りました。

兄さんがこういう些細な事に気を取られて、ほとんど我を忘れるのを見る私は、はなはだ愉快です」(同上)

たくさんのカニは殺された母カニの子どもたちです。笑い話にしていますが、実は深刻です。長野一郎に復讐をする子ガニたちなのです。だから一郎は注視していた。

妻に暴力振るう一郎の言い分を代弁しますと、「女性が欲深すぎるから男性は女性をひどい目にあわせてしまうのだ」となるはずです。「早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでちょんぎるぞ」ですから。実際一郎は次の次の節で最も無欲な下女、お貞さんの話題を出します。それこそ猿の、男性の理想かもしれません。でも、やっぱり男性がひどいことをしているから欲深になるのだ、とも思います。欲とは家計です。臼です。臼に復讐されるのです。

「兄さんがこの眠りから永久覚めなかったらさぞ幸福だろうという気がどこかでします。同時にもしこの眠りから永久覚めなかったらさぞ悲しいだろうという気もどこかでします」、普通に読むと意味不明のラストですが、長野一郎は臼に潰された状態なのです。

ついでに説明しておきます。長野兄弟の父もカニが嫌いです。

「ある正月の宵どこかで振舞酒を浴びて帰って来て、父の前へ長さ三寸ばかりの赤い蟹の足を置きながら平伏して、謹んで北海の珍味を献上しますと云ったら、父は「何だそんな朱塗の文鎮見たいなもの。いらないから早くそっちへ持って行け」と怒った昔を思い出した」(兄・9節)

妻に弾圧されている長野父の本音です。

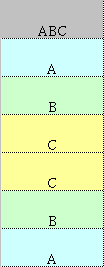

構成

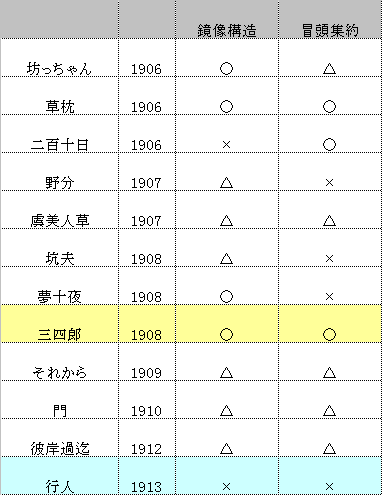

「坊っちゃん」以降ほとんどの作品で採用してきた、「冒頭集約+鏡像構成」が

本作では見られません。冒頭集約は全くナシ。鏡像構成のかわりに反復構成を採用しています。

反復構成は、太宰治の「走れメロス」

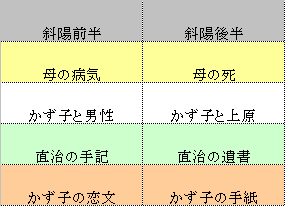

「斜陽」

で使われています。サリンジャーの「キャッチャー・インザライ」も反復構成ではないかと最近思っていますが、まだ解析できていません。民俗学的ニュアンスをまとうと、反復構成になるのでしょうか?データー少なすぎて不明です。比較的まれな構成方法です。

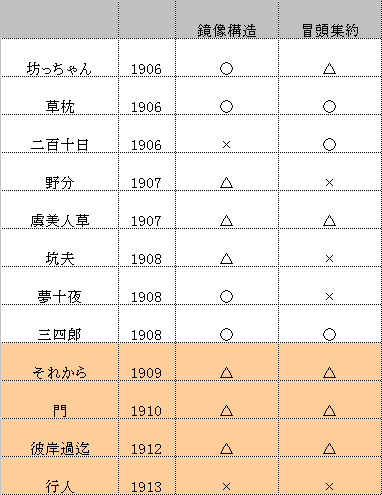

いずれにせよ「坊っちゃん」ではじまり「三四郎」で完成した「冒頭集約+鏡像構成」が、「それから」で変容しはじめて、本作「行人」で完全に離脱することになります。

しかしながら「夏目漱石作品の構成全般」という主題で考察を深めるには、次回作「こころ」以降の作品も解析が必要ですので、今はここで一旦休止します。

のちに志賀直哉「暗夜行路」の下敷きになったのは、

それから、門、彼岸過迄、行人の4作品ですが、その点については稿を改めて説明します。