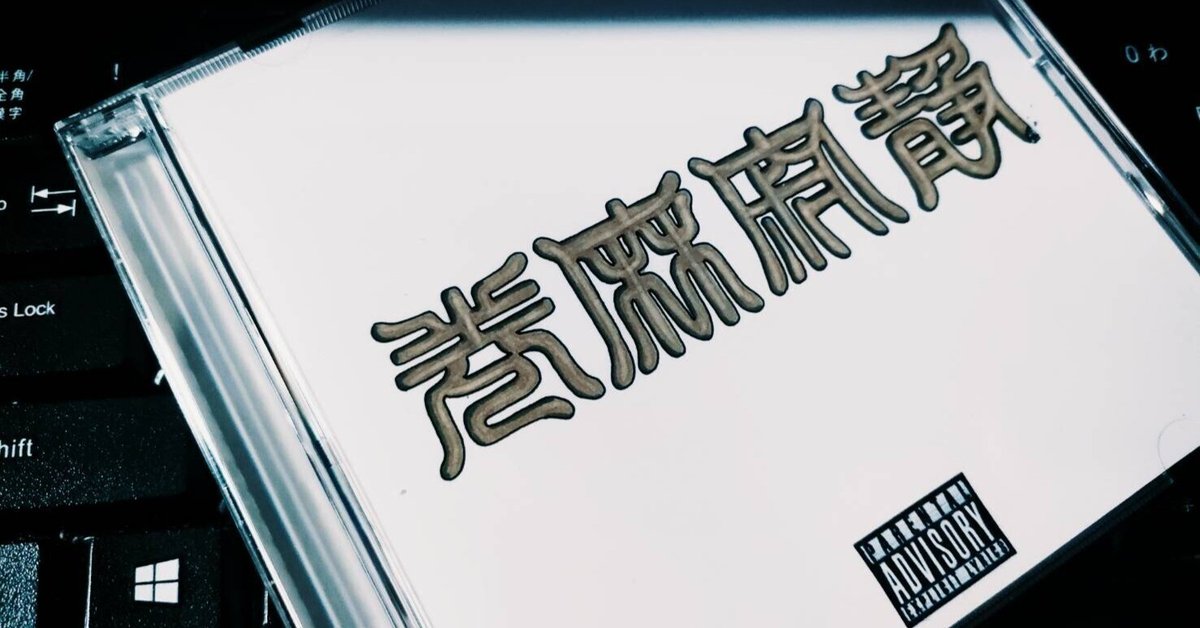

静寂麻巻を聴く

喜怒哀楽に当て嵌めるなら、おおむね“怒”。しかし、どちらかというとむしろそうした情動が生まれる直前に、何とも言えずまどろんでいるかのような立ち上がりの声音と、神戸弁の節回しである。

この人のことをあまりよく知らない。公にいる姿を一方的に見るようになってから、まだ一年も経っていない。パーソナルな部分についてYouTubeなどから知り始めたのも、ごく最近のことだ。

ただ、西心斎橋のTRIANGLEで初めてライブを観た今年の初め頃から、その音楽はあっという間に生活の中に溶け込んでいった。日常のふとした時間に、あのファットで重いビートと、よく鳴り渡る声が欲しくなる。

声が聴こえてくるというよりは、鳴っていると感じる。過去作を遡ると、昔はより攻撃性が強く感じられる声色をしていたようで、時おり吠えるような叫びも聴こえてくる。それに比べれば現在は丸くなったと言えるのかもしれないが、常に微弱な擦れを伴いながら波打つフロウはやはり力強く、かつ警報めいた響きがある。

そう、警報だ。ハッと気がつかされ、自分の足元を見つめ直すことになる。

私にとってSilent Killa Jointとはそういうアーティストだ。

今年の4月1日、Silent Killa Jointの新作アルバム『静寂麻巻』がリリースされて、私はそれをタイムリーに聴くことが出来た。

この『静寂麻巻』というタイトルは、そのまま自身が名乗る名を冠したものだと考えていいらしい。もともと絵描きの友人から贈られたイラストにインスピレーションを受けて付けたそうだが(*)。

なお本作には、その名に違わず“バッズ”や“巻いた”、“煙”などのいわゆる大麻に関連したフレーズが半数以上の楽曲において登場してくる(もっとも、その点は今作に限った話でもないが)。

個人的な話をすれば、大麻に対する特段の興味は湧かない。実物を見たこともない。そんな私にとって、それらのワードや描写は“彼(あるいは彼ら)にとって必要なモチーフの一つ”という印象の域を出ないのだが、あくまで重要なのは見つめることだと考えている。

具体的に言えば、感じ取られる情景とメッセージを、なるべく抜け目なく見つめること。そこには多かれ少なかれ演者の視点と思想があり、社会があり、生活があり、人生があるからだ。

目覚めと共に最悪な気分に襲われたようなイントロで先ず心を持っていかれる「FL 3EX」。ダイヤモンドのトップグレードを示すタイトルと酷くダウナーな曲調との距離感に驚かされるが、彼らアーティストの日々とは即ちそういうものなのかもしれない、とも想像する。泥まみれの精神世界の中をかき分けて、宝石の欠片らしきものを見つけ出す。その途方もない繰り返しを経て、やっと作品が形を成し、私のような聴き手の元へと届く。然してそれは誰かにとっては唯一無二の宝になり得るものであり、さらにはその輝きが永遠に失われないことだってあるのだ。

続く「HOW MANY」と「Return of street」では立て続けにホーンが主張する分厚いリフレインが鳴り響き、前段の目覚めから本格的に覚醒した感覚になる。

【この瞬間からWake Up/何度だって立ち上がるんだ】

【俺が愛したこの音楽は/辛さ痛みをバネにするんだ】

骨太な音色が作りだした土煙舞う空気の中で、それこそ目の覚めるようなキラーフレーズが連続する「Return of street」。人間の脆さを重々理解した上で響かせられる意志の言葉は力強く、またそれでいて根底の優しさも伺い見える。一段高いステージ上から指差される、というよりは隣から背中を叩かれるような距離感に感じる。

MCバトルでも強みとして発揮されているワードセンスもさることながら、こと作品において分かりやすい魅力は、あの神戸弁のフロウが作り出す愛嬌とユニークな存在感だ。

基本的な作風として、Silent Killa Jointの楽曲はダークでアクの強いサウンドデザインのものが多い印象がある。その上でこの『静寂麻巻』は、そうしたトラックのインパクトとフロウの個性とが、過去作に比べても一際バランスよく調和しているように思う。

これはフリースタイルを聴いていても感じるところだが、おそらく今、あのラップのスタイルは一定の完成をみせる段階にあるのだろう。

最近は客演参加の作品も月に1~2曲程のペースでリリースされていたが、それらは特に個性が実感しやすい。楽曲ごとに表情は変われども、あの何処となく力が抜けたようにも聴こえるトーンの擦れ声が、常に一定の記名性をもって響いてくる。

アルバムの話に戻る。

4曲目、MADJAG(BOIL RHYME)とRUGSHOT(BNKR街道)からなるユニット・MADSHOTが客演で参加した「落ち着かへんくらいにフルスモーク feat.MADSHOT」は緊迫感のあるトラックと常に一定のレイドバックを伴うラップにより、あの西心斎橋のライブ空間さながらのドープな空気感がぐっと強まる。比較的ミッドが前に出ているSilent Killa Jointに対してMADSHOTの二人のフロウはベースが深く、マイクが渡る毎により仄暗く音色が引き立てられていくような印象を受けた。

そこから、甘いベースの音色と【俺がダメなのはゆっくりなとこ/それに救われる時もそこそこ】のフックがくせになる「Lazy jazz」、そして過激な表現を含むためCD限定収録となっている「Racist」から、MC FREEZやビートメイカーのmotsが活動拠点とする2DC(福岡県の二日市)へのリスペクトがふんだんに歌われる「Wanna go back to 2DC」。先行配信時からストリーミングで聴き慣れたあとにフィジカルを入手したリスナーとしては、この並びに少し意表を突かれてしまった。過去と現在の時空が湾曲する不穏なトラックに乗せ、ハードな生活環境とそこから培われた視点、思想が淡々と綴られる「Racist」。総じてこの流れで聴く同曲はまるで、室内を煙が滞留するチルな昼下がりにふとこぼれ落ちた本音のようにも感じられて、なんとなく面白い。

続く「Smoke 2 ma mann feat.SHINMA02」、「Sweet Time feat.Maiji」と客演ありの楽曲が続いてから、dj hondaがプロデュースした「LOST MY SOUL」へ。個人的にこの3曲が今作の中でも出色なのではないかと思う。特にMV公開済の「Smoke 2 ma mann」は抜きん出て情景に味わいがあった。

黄昏時の静謐と閑寂が同居した穏やかなフレーズが耳に残るトラックに、ほとんど隙間なく乗せられた叙情的リリック。【浮世がネガに食い潰され/理解者は消え被害者が増える】という冒頭の冷ややかな視点が【熱くなる時はごめんな/って反省と懺悔ハレルヤ/と、あと何やっけ】とにわかに緩まる詩情にまず気を惹かれる。ここに居ることに理由など無いとするSilent Killa Jointの述懐に呼応するSHINMA02(BNKR街道)のバースも、【いずれ屍になっちゃうしがない歌い手/志半ばまだ死ねやしないぜ】で反復する“し”と近接する“ナ行”をはじめとした語感、韻、軽快かつ滑らかなフロウが心地良いリズムを形成している。極めつけはやはり二人の声が慎ましやかに調和したフックのキャッチーさだ。【燻らす煙と共に仲間の元に/音楽に捧げます全てこの身】という歌心ある一節は、ふいに口をついて出てくるほど馴染みやすかった。

続く「Sweet Time」はバトルMCとしての活躍でも知られるMaiji(ベゲfastman人)が客演参加しており、今作の中でも比較的ミニマルでメロウなテイストの楽曲。ラップのトーンも低く抑えられており、後半のMaijiのアンニュイなフロウがバッチリはまっている。

そして「LOST MY SOUL」は境界線だ。他の楽曲とは空気が大きく異なり、シリアスかつドラマティックに展開するトラックと、またそれによって引き出された自伝的なリリックが胸にくる。服役した1000日余りの年月と、その前後の活動すら最近まで知らなかった私は、この凄みを前にすると語る言葉を失ってしまう。ことの善悪についても、無論おいそれとは語れない。この音楽が好きだが、だからこそ軽々しく肯定することも出来ないと考える。

ただ、一つ言えることとして、今作の楽曲では【日々の目線から何か感じろ】や【Lifeは盲目になる/大事なものを失い易すぎる】などの“目を凝らす”ような描写、具体的に言えば“不確かな視界の先にあるものを見据える”という意識が感じ取られることが度々ある。

何者にも確かな未来は存在しない。しかし少なくとも今、ここには当時の思いをいくらかでも窺い知れる作品群があり、私はそれを容易く享受できている。そうすることが叶うのも、ライブを見て体感できるのも、ひとえに想像を絶する経験をした一人の人が“Silent Killa Joint”という表現者であり続けたことの恩恵に他ならない。「FL 3EX」の段にも通じるが、アーティストが作品を生み出し他者へ届ける、という実践を続けていってくれる限り、確かに遺るものはあるし、それらは未来の誰かにとっての希望になりうるのだ(…と信じたい)。

アルバムはそこから、また少し夜が深まったように色調が落ち着く。哀愁を帯びたギターフレーズと二人のラップをシンプルに聴かせる「Time is feat.Nel$oN」、そして2021年10月発表のシングル「hAs (Remix)」の原曲である「hAs」。

オルゴールのような音色が優しいリミックス版は、静かな哀切とうら寂しさが漂う。対して今作収録の原曲は、ローファイな鍵盤の音が若干重くノスタルジックな印象。季節で言えば冬と秋のような対比性だ。リミックスの方がよりポップではあるが、アルバム全体を通して聴くとなるほど原曲のテイストが圧倒的に馴染んでいる。

【何をやっても友達、家族を大事に/無駄じゃない積み重ねを毎日】

【継続させる初期微動/上、目指すことなくただ歩いてる】

このバースを聴くと、よく背筋が伸びる。日常は何につけても、長く続けていくことの難しさについて実感する機会がふえるばかりだ。ただそれでも、0を小さな1に変えるための地味な取り組みを、着実に続けること。結局はそれしかないのだが、これこそが難しい。それにしても曲調を問わないリリックの密度の高さには(今更ながら)驚かされる。

続く「True」は、本作のクライマックスのような一曲。底からわき上がるような力のあるフックが耳に残るが、生き急ぐ日々を綴るリリックの中にある【思ってもなかった何気ない景色に/不意に心を奪われたあの日】という一節が何となく耳に残る。

例えば何気なく立ち寄った場所、何気なくアクセスしたページ、何気なく再生した動画。そこで触れた音や言葉、景色や絵画の色使いであるとかに、図らずも大きな感動をおぼえるという瞬間がある。そうして得た感動は、新たな行動の後押しになったりもする。

私がこの文章も書いているのもそういうことだ。生活に文化が根付くというのは、そうした感性の動きが増えることであると言える。

さておき、そこからアルバムは締め括りに向かう。イントロから一途にループするフレーズが印象的な「Loved」、何かを損壊させたらしき音声から始まる「Not alone」、ラストはポップなアンセム「友達のためにやる feat.BIG-EVIS」。

冒頭から【生田川を横切り三ノ宮/そろそろちゃんとしなあかん】という関西人かつ兵庫県民ならではのライムが秀逸な「Loved」は、文字通りの隣人愛と赦しの歌だ。ここで歌われる【許せる限りは許していく】という姿勢は「Racist」や「LOST MY SOUL」等ここに至るまでの楽曲群を振り返ると、そこにある覚悟がありありと読み取れて重みが増す。

そして、深い夜の隙間を歩くようなメランコリーが支配する「Not alone」もまた自伝的内容である。この曲はその上で、過去の過ちからそれを背負い生きる現在地点までのエピソードと情景がすべて地続きに描かれているという印象が強い。総じてここまでの流れを総括するような2曲だ。

それに準じて言うと、ラストの「友達のためにやる」は一つのゴール地点、夜明けの歌だ。穏やかなサウンドとフッドミュージックらしく自然体なリリックが心温まる一曲だが、それでも締めのフレーズで【いつかなくなるこの力】と有限性を示すあたり、一貫した思想がうかがえた。今しかできない事というのはどうしたって存在する。今この時も、きっと止まらず進んでいるのだろう。

リリース当日、TRIANGLEで開催されたレコ発ワンマンライブ(およびアフターパーティー)を観覧した。そこで私が観たのは人、人、人の集まりだった。

客席に限った話ではない。多種多様な出自の人々が縁あって一所に集まり、ステージに立って音楽をやる―—そうやって作られた文化のエネルギーと、尊さと温かさに充たされた一夜だった。

音源を超えるのがライブの醍醐味

— SHINMA a.k.a DOGMA (@SHINMAakaDOGMA) April 3, 2023

この空間を作ってくれたオニオンにラヴ

共有してくれたみんなに感謝🤙

オレら音源流すカラオケみたいなことせんからもっとライブ観に来てくれ‼️#SILENTKILLAJOINT #DON8 #IKEDAIKERU #TRIANGLE #静寂麻巻 pic.twitter.com/bSP8oLStg6

「Smoke 2 ma mann」の【朽ち果てるまで終わらない宴/夜を越えて歌え】という一連のフレーズが、ライブでは活き活きと斉唱される。

その場で観ていて思わず、我々はこんな夜と次の朝を、あと何度迎えられるのだろうか――と、そんな事まで考えてしまった。

また、アルバムの楽曲が様々な客演のアーティストとともに披露されていく中で、「Loved」の【乗り込みたい奴こっちこいよ】というドライブに掛けたフレーズを聴いた時、もう十数年ほど活動を追いかけている、とある歌い手のことを思い出した。

その歌い手は、音楽を通して出会った仲間とともに作品を発表していく場所を、自分たちの手によって作り上げて運営していた事があった。

約10年前、高知県にあるそのライブスペースを訪れた日のことをよく覚えている。必ずしも世間からの承認や社会的成功のためというわけではなく、大前提として、ただ当たり前に音楽と共に暮らしていきたい。そう願う人達が集まって作られたその場所は、初めて来た時からどこか懐かしく、穏やかな空気に溢れていた。そこでしか観られないものを観に、日本全国から足を運ぶファンが居るのだという話も聞いた。

人々が音楽を介して繋がり合える場所を生み出し、人の“輪”を作る。それを続けて、輪を広げていくことで、その場所にしかない歴史と文化が醸成される。当時はその有り様にあまりにも憧れてしまって、長期休みの度に訪れていたし、半ば本気で移住も考えた程だった。

“輪”が、ここにもあった。と、このワンマンライブを観ていて気が付いた。

自分や家族の暮らしを守りながら、仲間たちを引き込んで輪を作っている人達がいる。ここだけではなく、きっとあらゆる都市にいるのだろう。私が知らないだけで。

人々が寄り集まり音楽を鳴らすという何百年、何千年も変わらない美しい光景を目の前にしながら、そう考えた。そしてそれを特に誰とも共有することなく朝を迎えて、家に帰った。

収まる“輪”がまるで違っていてもいい。

それでも隣にいる人の顔もろくに見えない箱の中で、自分の今立っている場所がはっきりと確かめられる瞬間がある。自分を含めた誰もが、現実と戦いながら生きていることを思い出す。

このnoteはどこまでいっても、私個人にもたらされた感覚、感情、光景の話でしかない。ただ少なくともあの場にいた人間として、無性にその話を書きおきたくなったのだった。

「俯いてたらその日一日、一曲も作られへん。前向いてたら一日三曲作れる。そうやって、やってきました」

ついこの前、ステージ上で語られていた言葉が、時おり脳裏によみがえることがある。そうした事一つとっても、おそらく日々随分と助けられているのだろうと思う。

目の覚めるような警報が鳴らされる。それは、血が通った声であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?