天皇杯決勝マッチレビュー?〜この胸に、大切な"バンディエラ"がいる〜

1月1日。1年の始まり。

元旦と言えば、何を思い浮かべるだろうか。

家族揃ってのお節料理や親戚も集まってのご挨拶等々、その家によって元旦の過ごし方は変わってくるであろう。

僕は大学生の頃、アパレルショップでバイトをしていたので年末年始は鬼のようなアルバイターと化していた。

何故、年の初めに人は洋服を買うんだろうか。バイト時代、ずっと不思議に思っていた。

BKBバイク川崎バイクならぬ、BGBという感じだあった。

バイト疑問に思うバイト。

…さて、気を取り直して。

そもそも季節の変わり目でも無ければ新アイテムが店頭に並ぶわけでもなく、年末年始に向けて若干のプライスダウンはしているものの行列を作ってまで買いに行く時期ではない。

それが年始である。

しかしながら、人々は「初売り」という世界共通の課題のもと、まるで滝のように店頭に流れ込んでくる。

1日8時間のロングバイト。アパレルのバイトはとても楽しく、三度の飯より洋服が好きな僕にとっては趣味の延長のようなものであったが、毎年この時期だけは息も出来ないほど忙しく、年始がやってくるのが嫌であった。

もっとも、働いている時は結局楽しいのであるが。

今でも若者をターゲットにしたレディースショップの店頭での「ただいまセール中でーす!!さぁどうぞご覧下さいませぇ〜!!」という活気出しを耳にする度、大変だった年末年始のバイトを思い出す。

そして、何を食えばそんなにエネルギーが長時間持続するのだろう…と尊敬と興味の念で頭の中が埋め尽くされるのである。

…この話、全然サッカーに繋げられない。

何かいい感じに大学時代のアパレルショップの話から国立競技場での天皇杯決勝に繋げられたらなぁと思ったが、この話は千駄ヶ谷まで辿り着かずに三鷹あたりで止まってしまった模様だ。

という訳で、三鷹発超快速急行千駄ヶ谷行きで天皇杯決勝のレビューじみた何かをお届けするとしよう。

ガチガチの立ち上がり

我が軍にとって、4年ぶりのリベンジマッチがやってきた。

話はさかのぼること4年前。

2017年1月1日、吹田スタジアム。

初タイトルをかけ、鹿島アントラーズと対戦をした我が軍は延長の末敗戦。すぐそこまで見えていた念願のタイトルを逃してしまった。

川崎フロンターレを応援してきて、1番精神的にきつかったのはもしかしたらあの日かもしれない。

喉から手が出るほど欲しかったタイトルが、すぐそこに見えていた。掴みかけていた。

そして、相手は1ヶ月前CSで敗戦を喫した鹿島。

相手に不足はなかった。

しかし、試合は延長戦の末1-2で敗戦。

試合後、ゴール裏で淡々と喋る風間監督と涙で何も喋らなかった嘉人のコントラストが、まるで意思を持たない冷たい刃物のような鋭さで僕の胸に突き刺さったのを今でも覚えている。

あの日から、天皇杯のアンセムを聴くと脳裏には敬礼ポーズのファブリシオが必ず現れてきて、その度に僕は絶望感に苛まれた。

それは、リーグ戦を3度優勝しルヴァンカップを制しても変わることはなかった。

天皇杯の悔しさは、きっと天皇杯でしか晴らせない。

4年前のファブリシオを川崎のヒーローに変えるべく、僕はあえて天皇杯のアンセムを聴きながら新国立へと向かった。

道中、30ファブリシオは出てきた。40ファブリシオになるかならないかくらいのところで国立が見えてきた。

新国立、初めて来たが外観は非常に綺麗であった。

屋根の部分が木目調になっており、僕には温泉の脱衣室のすのこにしか見えなかったのだが、きっと芸術センスに富んだ人から見れば素晴らしいものなのであろう。

スタジアム内に入ると、川崎界隈全サウナー大歓喜の丹野幕を発見。是非等々力でも見たいものである。

ルヴァン杯のド派手なお祭りの雰囲気も大好きだが、天皇杯の厳かな感じもまた「サッカー」にピントを合わせる感じがしていて良い。

そんな心地よさを感じながら、キックオフの時を迎えた。

いつもの決勝戦

さぁ、このメンバーで戦えるのもこの試合がラスト。

世界最高ファンタスティックフットボールクラブ川崎フロンターレのスタメンは GKソンリョン DF山根 ジェジエウ 谷口 旗手 MF守田 大島 碧 FW家長 三笘 ダミアン

この試合を最後にスパイクを脱ぐことが決まっている中村憲剛はベンチからのスタートとなった。

前半2分、我が軍が早速チャンスを作る。

山根→守田と繋ぐと守田からパスを引き出した碧が相手の裏を取りそのままシュート。

惜しくも枠には届かなかったものの、普段のような勢いのある攻撃でゲームに上手く入れた。

当然のごとく、この時守田から縦パスを貰えなかったダミアンは「モォォォオオリタァァァア!!!」と叫んでいた。

上手く試合に入れた我が軍であったが、谷口のパスミスからピンチを招く。

ガチガチのキャプテンを見て、この試合が決勝戦であることを再確認出来た瞬間であった。

我が軍は飛び出していった大島、碧のところが必ず空くような印象であった。

ガンバは三笘に2枚、3枚と張り付いて突破を許さなかった分、その後ろから飛び出してきた選手のケアはある種捨てていたような印象であった。

15分のダミアンの決定機も碧が受けた瞬間にその前に飛び出した大島が完全にフリーとなり、ダミアンに決定的なパスを供給したことで生まれたシーン。

ダミアンのシュートは東口に阻まれるも、攻撃の糸口ははっきりとした瞬間であった。

しかしながら、その後も三笘のシュートや家長のヘッド等決定機は多く作れていたものの、肝心の得点が入らない。

この時、多くの川崎サポはこう感じていたのではなかろうか。

「これ、よく見るフロンターレの決勝戦じゃ…」

僕もそう感じていた。天皇杯アンセムのイメージをファブリシオから塗り替えに来たのだが、このままではファブリシオからパトリックに塗り替えられてしまいそうである。

そんな「いつもの決勝戦」と形容してもいい前半45分であった。

細部に宿った神

そんな不穏な雰囲気の中迎えた後半10分、ゲームは動く。

相手のクリアボールを目の前で奪った大島が真横のダミアンへ繋ぐと、ダミアンは倒れ込みながらも相手のギャップへ三笘を走り込ませるようにパス。

ボールを受けた三笘はそのままファーに流し込んでゴール。

遂に先制に成功する。

このシーン、ボールに絡んだ大島、ダミアン、三笘の「細部へのこだわり」が念願の先制点を生んだように思える。

まず、素晴らしい出足でボールを奪った大島はすぐにケアに来た相手DFの股を抜く形でダミアンに横パスを送る。

その前のシーンで、1度三笘と目を合わせており少々無理矢理でも三笘の裏の広大なスペース目掛けてボールを蹴ることも出来た。

しかし、三笘側の準備が整ってないと見るや無理矢理体の向きを変えた大島は相手の股を抜いてダミアンに横パスを送り「三笘の時間を作り出した」

三笘からすれば、大島と目があった時点で「あっ、ここにボールが来る」ということがわかった瞬間であり、ダミアンから引き出せという大島からのメッセージのようなものであった。

まさに某漫画の「あっ、これ進○ゼミでやったところだ!」的瞬間であった。三笘は大島と目があった瞬間に、自分のところにボールが入る絵をイメージ出来たに違いない。

ダミアンもそれを分かっていたかのように、倒れ込みながらも三笘にパスを供給した。

この時ダミアンはボールが相手CBに引っかからないように、三笘のスピードを少し上げるような場所にボールを出した。

本当に細かいところであるが、このパスが「受け手が手動」でのパスだったら恐らくボールは引っかかっていた。

相手DFの位置、目線が見えている「出し手が手動」に咄嗟に変化したからこそ生まれたゴールであった。

そして三笘も、ゴールを横切るようなイメージでボールを持ち運んだので定石としては「ニアにズドン」といった感じである。

ファーにはDFが併走しており、滑られたらボールが足に当たってしまう可能性もある。

しかし「敢えて」ファーに流し込んだ。

それは、GKが名手東口だったからである。

このシーンになった瞬間東口は3歩ほど飛び出し、先に左に倒れ込む。

ファーはDFが切っていたので「ニアにシュートが来る」と判断したからである。

しかし、三笘はそれを理解した上で東口を先に滑らせ、さらに並走しているDFの届かないファーギリギリへシュートを流し込んだ。

一連の流れに「細部へのこだわり」を感じた得点であった。

逆に言えば、これほどのこだわりが無いとこの大舞台で点を取るのは難しいということである。

我が軍は決勝戦で1点も取れずに敗れ続けてきた。

その理由は、他でも無い我がクラブが1番知っていた。

チームに長く在籍している大島がデザインしたこのゴールがそれを物語っていたように思えた。

後半20分過ぎ、この好ゲームを一目見ようと元日のお天道様が顔を出す。

国立さん、何でここ吹き抜けになってるんすか。

30分過ぎからはガンバの猛攻を受けるも、ソンリョンを中心に何とか守り抜いた。

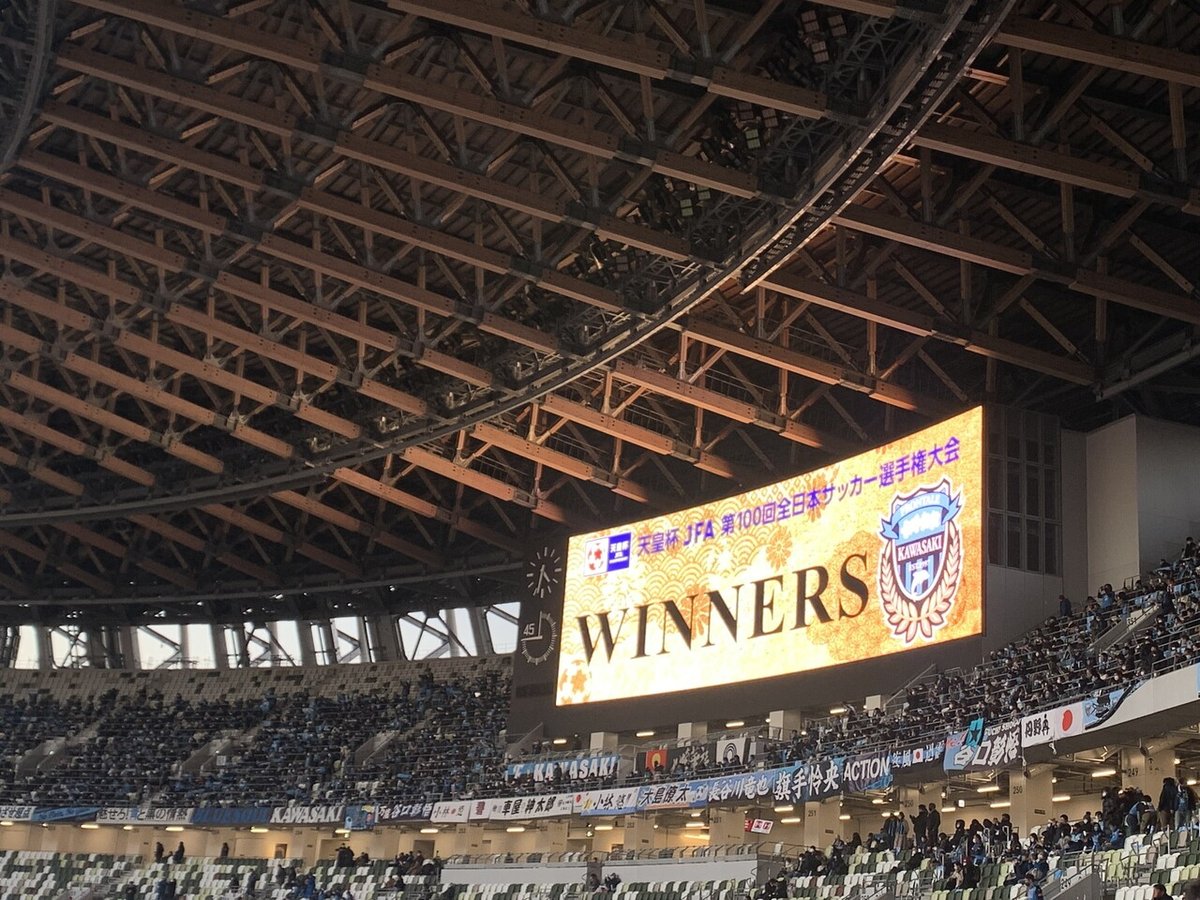

そして、お天道様が国立から去った後、程なくして先ほどの1点を守り切った我が軍が初の天皇杯王者に輝いた。

非常に難しいゲームであったが、これまでの敗戦の歴史が無駄ではなかった。そんな瞬間のように感じた。

バンディエラ、ラストマッチ

さて、遂に天皇杯アンセムが「ファブリシオのメインテーマ」から「三笘薫と愉快な仲間たち」に塗り替えられた訳だが、そんなこの試合を持って現役生活にピリオドを打つ選手がいた。

中村憲剛。

今では珍しいワンクラブマン。

川崎フロンターレで18年プレーした彼は、多くの人を魅了してきた足元のモレリアを脱ぐ時がやってきた。

憲剛が引退発表をしたのは11月初旬。

その時でさえ、頭の中は真っ白であったが「後2ヶ月憲剛のプレーが見れるんだ。」と自分に言い聞かせてなんとか理解をしていたように思える。

2ヶ月なんて、あっという間にやってきた。

試合終了間際、タッチライン際で大声を出して選手を鼓舞する憲剛。

試合展開が試合展開だけに早くホイッスルがなって欲しい気持ちであったが、その姿を見たときに僕は思わず「一生この試合が終わらないで欲しい」と思ってしまった。

憲剛の姿を、プレーを、生き様を。もっともっと、ずっとずっとピッチ上で見ていたい。

そんな思いになってしまった。

2ヶ月もあったのに、思いは全く変わらなかった。

寂しい。

試合終了間際、脇坂がピッチに入ったがあのタイミングで憲剛を入れることも出来たであろう。

しかし、鬼さんは脇坂を投入した。

憲剛を出さずに、決勝のそれも1-0という雰囲気、緊張感を脇坂に体験させるかのように残り数分で投入した。

本音を言えば、憲剛が見たかった。現役ラストマッチ、彼のプレーをこの目に焼き付けたかった。

しかし、クラブとは生き物である。

多くの個人を抱えた、一つの生き物である。

来季以降、更なる期待がかかる脇坂にあの舞台を経験させたことはこれから「中村憲剛抜き」で戦っていくチームにとって大きな財産になるに違いない。

このチームは、まだまだ強くなれる。勝負にこだわりを持った鬼さんの決断は間違っていなかったと僕は思う。

憲剛はきっとこれからも川崎フロンターレに携わってくれることだとは思うが、サッカープレイヤー中村憲剛と川崎フロンターレの物語はここで終止符が打たれる。

そして、最後に脇坂が試合に出たことで個人的には少しだけ引退を受け入れられたような感覚に陥った。

ベンチで指示を出す憲剛を見て寂しさを抱きつつも、脇坂が選ばれたことで来季憲剛がこのチームには居ないことを少しだけ受け入れられた。そんな感覚だった。

それでもやっぱりまだ引退という事実を認めたくないし、心のどこかで撤回してくれないか…と期待してしまっている自分もいる。

何て優柔不断なんだろうか。

情け無い。このど正直なメンタルがたまに嫌いになる。

でも、それでいい気がする。

憲剛がサッカー選手として僕を魅了してくれたという事実は変わらないから。それでいい気がしている。

僕の大好きなMr.Childrenの東京という歌に、このような歌詞がある。僕はこの歌のこの歌詞が大好きだ。

「思い出がいっぱい詰まった景色だってまた破壊されるから 出来るだけ執着しないようにしてる それでも匂いと共に記憶してる 遺伝子に刻み込まれていく この胸に大切な場所がある」

よく、地元に帰ったときにこの曲を聴く。

僕の地元は田んぼや畑が多くて、空き地もあって、どこでもサッカーができたような長閑な場所だった。

僕は、信号機が1つもない地元が好きだった。

しかし、僕が高校卒業と同時に上京して以降、町は徐々に街になって行った。

帰省する度に建物が増え、優しい表情を持っていた町はどことなく無機質な街に変わってしまったように思えていた。

そんなとき、この曲を聴きながら散歩をすると昔の光景がふわっと浮かんできて、当時の思い出や情景が蘇る。

だから、この曲は僕にとって宝物のような曲なのである。

今、地元を散歩している時と同じ感情を1人のサッカープレイヤーに抱こうとしている。

憲剛のプレーは、僕の遺伝子にしっかり刻み込まれた。スタジアムでそっと目を閉じれば、小さい頃から僕を魅了し続けてくれた憲剛をいつだって胸の宝物ポケットから取り出すことが出来る。

競技人生が極端に短いスポーツ選手にとって、引退は避けられない。

だったら、引退した後も憲剛のプレーを愛し続ければいいのではないか。

彼が現役であると言えばそれは偽りになるが、彼がサッカー選手であったことは紛れも無い事実だ。

そして、憲剛がこれからも僕の「ヒーロー」であり続けることも同時に事実なのである。

だからこれまでと変わらずに僕は憲剛のプレーを愛し続ける。

天皇杯を制して、カッコ良すぎる最終回を迎えたレジェンドを僕はこれからも愛し続ける。

そう。この胸に、大切な人がいるから。

この胸に、大切なバンディエラがいるから。

大切な、大切な背番号14が。

僕にとってただ一人のヒーロー。

貴方のプレーに何度勇気を貰い、何度励まされ、何度刺激を貰ったことか。

勝手に貰ってばっかりで恐縮ではあるが、この場を借りてお礼を申し上げたい。

本当にありがとうございました。僕の永遠のヒーロー。あなたのプレーは、しっかり僕の胸にしまいました。これからも辛いことがあったらこの胸にしまってあるあなたのプレーに励まされたいと思います。

そして、これからも"共に"歩んでいけるのであれば…

その時は、超満員の中大きなチャントで迎え入れたい。

またスタジアムで会える、その日まで。

GO KENGO!!