死んだら、どうなるの?「来迎」展を通じて死後の世界に思いを馳せる

「死んだら、どうなるのか」。それは誰しもが一度は考えたことのある、人類の永遠のテーマといえます。最近では、災害、伝染病、紛争といった暗いニュースが続き、死に対する意識が大きく変わった人もいるでしょう。では、現代人は何を手掛かりに「死」と向き合えばよいのでしょうか。

争いや飢饉によって世の中が絶えず不安定だった平安後期から鎌倉時代。当時の人たちにとって「死後の世界は本当にあるのか」というのは、痛切な問いでした。

そんな不安を受け止める形で広がったのが、一切の苦しみがない極楽浄土に生まれ変わるという死生観です。臨終を迎えた者が極楽浄土へと向かう様子を描いた「来迎図」が脚光を浴び、人々は来迎図を通じて死後の世界を観想することで「どう生きるべきか」ということに思いを馳せていました。

そんな当時の人の心のよりどころであり、生きる指針となった「来迎図」や「浄土図」を集めた企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」が中之島香雪美術館で開催されています。

人々は死をどのように捉え、不安の時代を生きたのでしょうか。

同展を企画・監修した大島幸代さんと郷司泰仁さん、さらにフリスタ編集部員である浄土真宗本願寺派如来寺副住職で、大学の非常勤講師も務める釈大智さんに尋ねてみました。

期間:2022年4月9日(土)〜5月22日(日) ※会期中展示替えあり

休館日:月曜日

場所:大阪府大阪市北区中之島3-2-4

中之島フェスティバルタワー・ウエスト 4階 中之島香雪美術館

日本人は来迎図を見て極楽往生をイメトレしていた

藤山:本日は、来迎図や浄土図を3人の専門家の解説付きで鑑賞できるという何とも贅沢な機会をいただき、ありがとうございます!

早速なのですが「来迎図」は、どういうことを表しているんですか?

大島:来迎図は、阿弥陀一行が死者をお迎えする様子を描いたもので、日本には数多くの作品が残っています。実は、これほどの数を生み出したのは日本だけで、中国には日本に現存する来迎図と比べたらほとんどゼロに近いくらいしか残っていません。

藤山:そうなんですか。日本人の心に響くものがあったからこそ、多くの来迎図が残っているということですよね。そもそも来迎図って、どうやって使われてきたのでしょうか。

大島:来迎図が具体的にどう使われていたのかというと、明確にわかる作品は少ないのですが、主に3つの使い方をしていたと確認されていて。

大島:一つ目は、生前において来迎のイメージを心に浮かべるために来迎図を掛けて礼拝するという使い方なんですよ。生前から自分や家族などが臨終を迎えるときに、どのようにお迎えがくるのかイメージするために使われていたようです。そうして繰り返し来迎図を見ることで、臨終に備えていたのではないかと考えられています。

二つ目は、臨終時に「人は死んだら、どうなるのか」ということについて、僧侶が親族などに説く際に使われていたと言われています。三つ目は追善供養の場で掛けていたのではないかと推測されていて。

藤山:生前から臨終に向けて、どうやって極楽浄土に行くのかイメージしていたんですね!

大島:そうですね。おそらく当時の人は、来迎図を見て「人は死んでも、どうやら幸せらしい」という安心感を得ていたのだと思います。大切な人が亡くなったら、誰しもつらい気持ちになる。そういうときに来迎図を見て「死後もなお、幸せに違いない」と安堵するための絵画だったのかなと思うんです。

藤山:なるほど。大切な人が亡くなって、目の前から消えてしまっても「幸せであってほしい」と願うのは、今も昔も変わらないですね。

今は、お寺などで来迎図を使うことってあるんでしょうか?

大島:今回、展示している作品は浄土宗のお寺さんからお借りしているものも多いのですが、「今はもう使わない」っておっしゃっていました。葬儀のときでも使わなくなったということは、現代において来迎図は、既に役割を終えてしまってるんだなって感じますね。

藤山:お話を聞かせていただいて、来迎図や浄土図といった仏画は、仏教に触れたことのない人でも仏の世界を感じられる装置なんじゃないかって思いました。

仏教の知識の有無に関わらず、仏画の前に立つと何か心に残る体験ができるというのがすごいところだと思います。

極楽浄土は、全ての人が平等であらゆるものが美しい

藤山:先ほどの来迎図は、阿弥陀が臨終者をお迎えする様子を描いていましたが、この二河白道図の上部には、阿弥陀仏のいる世界である極楽浄土を表されていますね。

浄土真宗の僧侶である釋さんに、改めて、極楽浄土のことをお伺いしたいです。

釋:阿弥陀信仰や浄土信仰と言われるものは、大乗仏教が展開するなかで広まっていきました。

大乗仏教の興隆は紀元前後から紀元1世紀頃です。ただ、浄土信仰の源流自体はもっと古代からあった可能性があります。

いずれにしても、浄土信仰はインドから中国、中国から日本へと渡ってきて、日本で深く根付き、平安時代に入ってから本格的に広まりました。

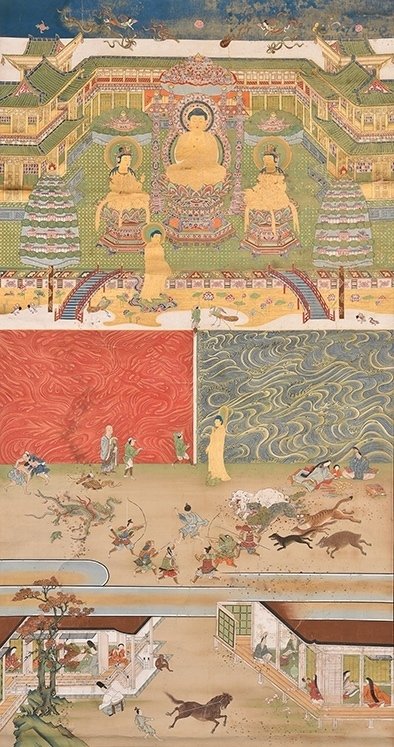

郷司:この二河白道図は三段で構成されていて、上段が浄土、中段が二河と白道、下段には私たちが住む現世を描いています。

浄土の下の方を見ていただくと、変わった鳥がいるんです。真ん中にはクジャク、右にはオシドリといった豪華な鳥が描かれているのですが、これらは、浄土のきらびやかさを表すアイコンになっているんですよ。

藤山:アイコン?!死後の世界にこんなポップで、かわいい鳥がいるなんて。ほかの浄土図にも、こういった鳥が描かれているんですか?

釋:阿弥陀経というお経の中に、「浄土にはどんな鳥が飛んでいるのか」ということについて説かれていて。結構有名なのは迦陵頻伽(かりょうびんが)っていう鳥と共命鳥(ぐみょうちょう)という鳥がいます。

藤山:有名なんですね(笑)

釋:仏教文化の中ではかなりメジャーです。共命鳥は頭が二つある鳥なんです。

藤山:頭が二つの鳥ですか!いつか見てみたいです。

赤と青で描かれた空間のあいだには白い道のようなものがありますね。

郷司:ここは迷いや煩悩を表していて、真ん中の白道は私たちが「極楽に行きたい」って強く願うことで渡れる道だとされています。

藤山:あ、白道を渡りきった人がいる。

郷司:あの人は、極楽往生したいと強く願ったのでしょう。白道の先には、阿弥陀如来が来迎していて、反対の岸の境目で白道を渡ろうとしている人を迎え入れているのは、お釈迦様です。そこで「この道を歩め」って言ってるんですよ。

藤山:その道というのが仏道ということなんですね。白道を渡って極楽浄土に往生した人は、その後、どのように過ごすのでしょうか。

釋:極楽浄土は一切の苦しみがなく、ただ楽のみある場所なんですよ。すべての者に優劣がなく、そこにある、あらゆるものが美しく心地良い。そんな尊い場所だと説かれています。

藤山:なるほど。私たちが住んでいる世界は、仏教では「娑婆」と呼んでいて、いろんな苦しみから耐え忍んで生きていかないといけない世界だと言われてるんですよね。

郷司:はい。二河白道図の一番下には娑婆の様子が描かれていますよ。人々は楽器を奏でたり、宴を行ったりしていて、それは煩悩にまみれた現世を表しています。

藤山:仏画に使われるモチーフには、共通の意味が込められているのですね。面白い。

郷司:そうなんですよ。その上の段には、戦っている人や動物が描かれてるじゃないですか。これは、浄土に向かおうか迷う心を表しています。そういった気持ちを絵画化するときに、このようなモチーフを使っていて。

藤山:死後の世界について考えると、不安に思う反面、そういった感情を常に持つことは難しくて、「今が楽しけりゃいい」って思ってしまうかもしれません。いつ死んでもおかしくないのに、普段の生活の中でそれを実感しにくいといいますか。

釋:二河白道の例え話は、善導大師という中国のお坊さんが書かれた書物の中に出てきます。この白道や、白道の両脇の水火は「忽然と現れる」っていうふうに書かれているんですよ。

つまり「必ず極楽浄土に生まれ変わりたい」という思いが定まったときに、自分自身の本来的な在り方が見えてきたり、白道が現れてくる。僕はそれがすごく重要なんじゃないかなと思います。

藤山:なるほど。でも、極楽往生することを深く信じたり、その気持ちを絶えず思い続けたりするのって、簡単そうに見えて難しいことのようにも思えます。

たとえば、浄土真宗を開いた親鸞聖人は、その気持ちをどうやって維持していたのでしょうか?

釋:それが、実は最後まで結構揺れていたと思うんですよね。親鸞聖人は自分の師匠である法然上人のことをものすごく尊敬していて。法然上人から浄土仏教の道を授けてもらい「私には、もうこれしかない」と決めて仏道を歩まれました。

でも、「いくら浄土へ生まれることができると言われても、心からよろこべない」とか「この娑婆世界から離れたくないという気持ちにもなる」などといった言葉も残っています。

藤山:「娑婆世界から離れたくない」という言葉から人間味が溢れていますね。

釋:親鸞聖人は、「本来だったら自分は地獄行き間違いなしの人物だ」という気持ちが心の底にあって、そういった心情も最期まで持ち続けていたんじゃないかと思います。

世界で唯一?極楽へ帰る様子を描いた「帰来迎図」

藤山:雲のようなものが左上に向かって流れていますね。これは極楽浄土があるという西に向かっているということなのでしょうか。

大島:そうなんですよ。この作品は、阿弥陀仏一行が往生者をお迎えして、極楽浄土に帰っていく様子を描いたものです。その一連の様子を描き切ったのは単独の作品として非常に珍しく、恐らく世界で唯一だと思います。

藤山:すごくレアな作品!!しかも、修理されてから初めての公開されるんですよね。

あれ…よく見ると右下には鬼がいませんか?しかも合掌してる。

大島:鬼が手を合わせて往生者を見送っていて、これがとっても不思議なんです。

というのも、罪深い人は、臨終時に地獄の猛火が押し寄せるんです。でも、『観経』の中では、阿弥陀仏の教えを聞くと生前の罪が許されて、猛火が清涼な風に変わると書かれていて。そのあと、花に乗った化仏や化菩薩が来迎するんだと説かれています。

大島:でも、帰来迎図で描かれている合掌する鬼は、明らかに阿弥陀一行に謹んで従っていますよね。なので、その経典とはまた違った物語があると考えられています。

釋:極楽浄土へ帰っていく様子を描いているということは臨終者をみとる側の視線を表現しようとされたのでしょうか。

大島:そうですね。特に帰来迎図はそれが強いと思いますね。

見送る人の祈りの要素が含まれているように感じます。

釋:なるほど。ここまで展示を見させていただいて、来迎図って、誰が往生できて、誰が往生できないかっていうのを判断するために描かれてるわけじゃないと思いました。あらゆる人が「自分は救われるんだ」っていうことを信じるために、描かれたんじゃないかと。

釋:それと中世の人々にとって、来迎図を見ることは、自分や身近な人の死を受け止めるトレーニングになっていたんじゃないかとも感じましたね。

というのも、生き物の中で人間だけが「自分が死ぬ」ことをわかっている。そう考えると、人間だけが「死」を活用することができるとも言えるんじゃないかと。

大島:その通りだと思います。今回の企画展を準備していくうちに来迎図をこんなにしつこく作ったのは、日本だけだということがわかりまして。

ということは日本人は来迎図を見てものすごく心癒やされてたんだなって思ったんですよ。大切な人を亡くした痛みを癒やす効果がすごく高い装置だったんだなと。

なので、来迎図を見ることが自分や大切な人の死を受け止めるトレーニングになっていたという言葉を聞かせていただいて、正にぴったりな例えだなと思いました。

藤山:「せっかく人間に生まれたからには、死を活用して生きる」という言葉がとても響きました。来迎図や浄土図を繰り返し見させていただいたことで、この世に生を受けた以上、死は必ず訪れるということを改めて実感する機会にもなりました。

「一生死なない」わけないって分かってるけど、無意識に錯覚してしまうのが人間なんじゃないかと思いました。なので、自分に残された時間をできる限り意識しながら生きたいですね。

本日は、貴重なお話をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました!

★展示情報★

同館は、朝日新聞創業者・村山龍平氏が収集した日本と東アジアの古い時代の美術品を所蔵しているミュージアムです。

本記事で紹介した作品は、ほんの一部で、会場には50点もの作品が全6章構成で展示されています。修理を終えたばかりの「帰来迎図」は修理完了後、初めての展示となります。

さまざまなパターンの来迎図や浄土図が一堂に会するこの機会に、中世の人々が死をどのように捉えてきたのか感じてみてはいかがでしょうか。

◼️展示名:企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」

◼️開催期間:2022年4月9日(土)〜5月22日(日) ※会期中展示替えあり

◼️休館日:月曜日休館

◼️開館時間:10時~17時(入館は16時30分まで)

◼️夜間特別開館:2022年4月28日(木)、5月12日(木)

10時 ~ 19時30分(入館は19時まで)

◼️料金:一般 1,000(800)円/高大生 600(400)円/小中生 300(100)円

※( )内は前売り(一般のみ)・20名以上の団体料金

取材・執筆:フリースタイルな僧侶たち編集部・藤山亜弓

撮影:加賀 俊裕(代表)

いいなと思ったら応援しよう!