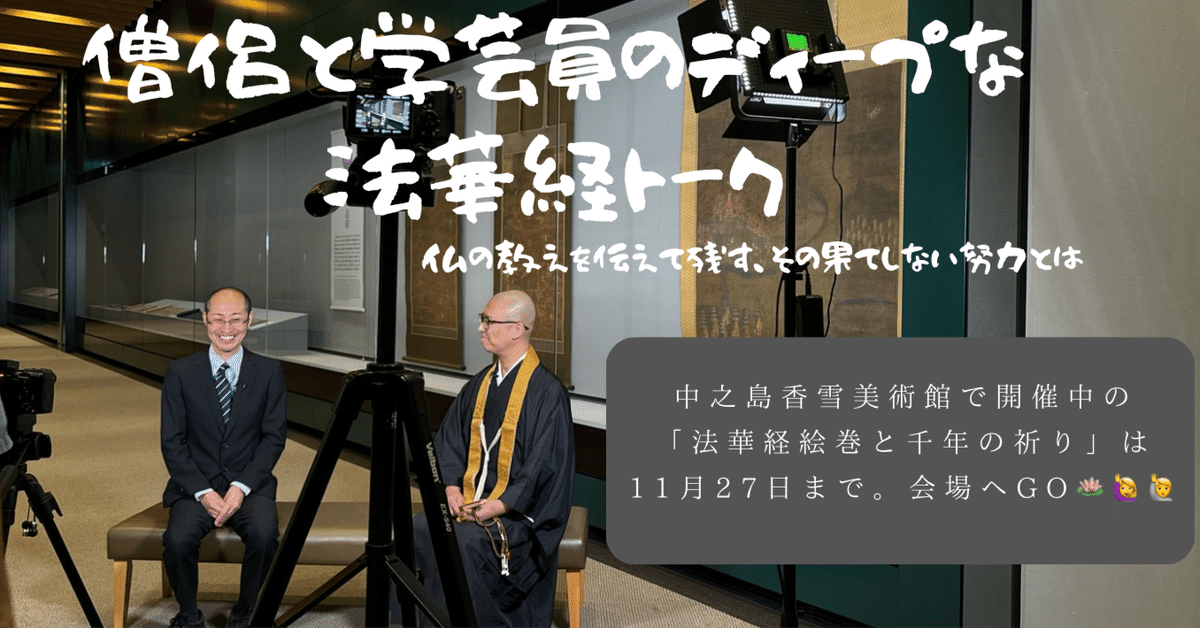

仏の教えを伝えて残す、その果てしない努力 「法華経絵巻と千年の祈り」/中之島香雪美術館

日本に住んでいると、あらゆる場所で仏教に出会う。例えば、今日も電車の中吊り広告で、仏像の展覧会の様子を目にしたばかりだ。

よくよく考えるとお釈迦さまが説いた教えが2400年もの時代を経て、我々の元に伝わっていることは、すごいことなのではないだろうか。現代のように情報が簡単に残せる時代とはかけ離れている時代に、仏教を伝え残すということは、今では想像もできないような、強靭な意志と壮絶な努力があったに違いない。

その最たる結晶が、時間と共に経年劣化が避けられない、仏教美術の継承だ。

このたびフリースタイルな僧侶たち編集部は、現在開催中の、「法華経絵巻と千年の祈り」を拝見させていただき、noteにてその魅力をレポートしている。

【前編はこちら】

この記事では、展示の後半部分を紹介しながら、仏教を伝え残していく者たちの想いに想像を巡らせたいと思う。

金や銀といった希少価値の高い素材をふんだんに施し、緻密に、途方もない歳月をかけて作られた作品からは、わたしたちの遥か前の時代を確かに生きていた仏教徒たちの、熱を帯びた想いが伝わってくる。

世を超えて仏教に出会うことの尊さを、ともに噛み締められたら嬉しい。

金の文字で塔が建った!

ーー美術館の中に金の塔が建った...!貴重な金を使って緻密に仏が描かれているところに作者の気合いと情熱を感じます。

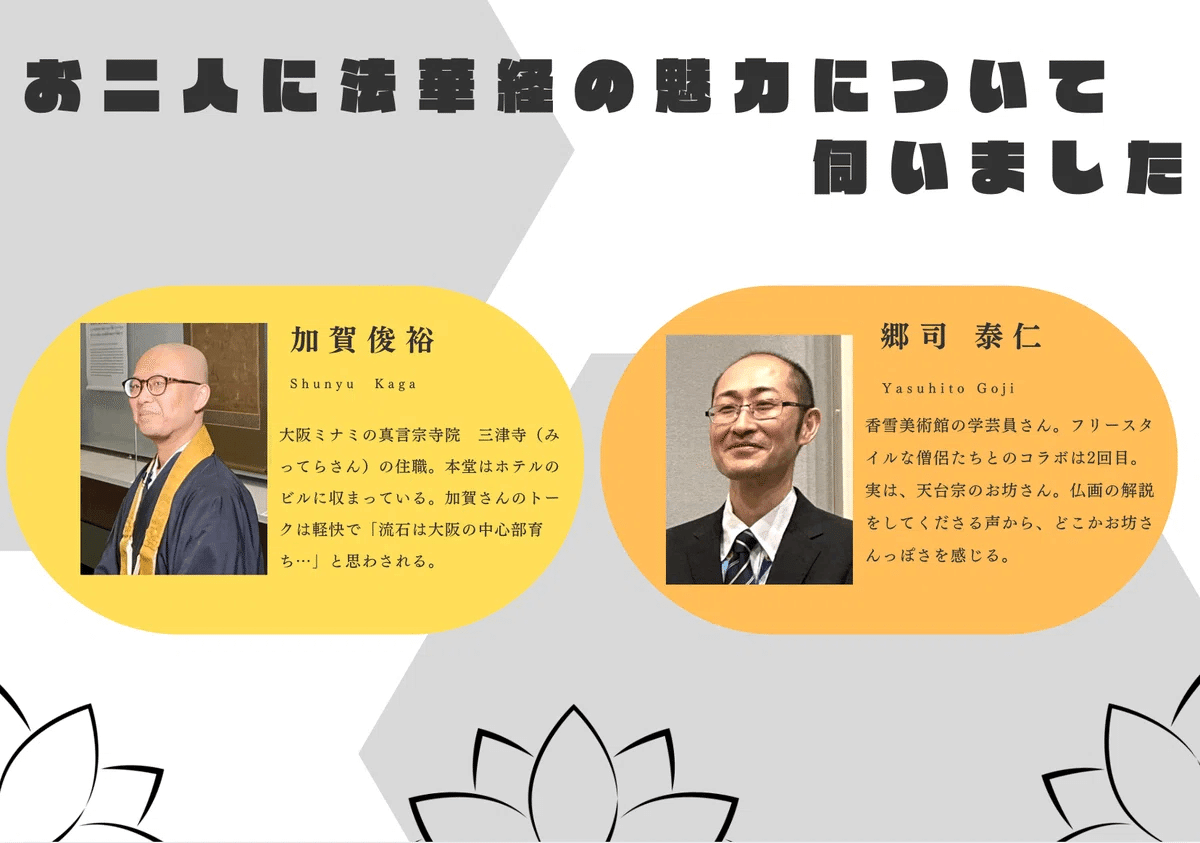

郷司:そうですね。こちらに展示されているのは、「法華経宝塔曼荼羅」という作品になります。 掛け軸の中心に塔が建ってるんですが、 実はこの塔は全て字で描かれているのです。

ーー本当ですね……!よく見ると、線じゃなくて、お経の文字がびっしりー!

郷司:塔の周辺には、経典の各品の様子が絵で表現されています。この絵の中には、造塔と写経、さらに絵で各シーンを表しているのです。

加賀:こちらの曼荼羅は紺に染めた紙に金泥で描かれた紺紙金泥の様式ですが、この掛け軸が使用されていた時代のように、ろうそくの灯りで曼荼羅が照らされると、紺紙金泥の魅力が一番出るのではないかと思いました。

郷司:こちらの曼荼羅には、金と銀が使用されています。人物の顔の部分は銀で描かれていて、わずかに白みがかった輝きを放っています。作品全体としては、金の黄色みがある光と銀の白い光のコントラストがついて、すごく華やかですね。

ーー左上で立膝をついていらっしゃる人は誰でしょうか?

郷司:ここでは、「〇〇のように」という喩え話の形で、法華経の功徳が示されています。この立膝をついている方は寒い中、裸で、焚き火に当たっています。

ーー確かによく見ると、何も服を着ていませんね。裸体だ。

郷司:はい。つまり、裸で寒い時に焚き火に当たるかの如く、法華経の功徳は大きいということですね。

ーーなるほどです。私たちに法華経の有り難さというのを分かりやすく伝えてくださっているのですね。

郷司:他には、お釈迦さまが菩薩さんの頭を撫でて法華経を布教する力を与えているシーンも描かれていますが、これは嘱累品(28章で分かれている法華経の24章目の章。ぞくるいぼんと読む)で語られている内容になります。他の作品でも似たような絵が見られていて共通性がありますね。反対に違う描き方がされていることもあるので、そういう点を意識しながら見ていただくと、面白い発見があるかなと思います。

ーー左下には寝ている人の身体をさすっている人がいますね。

郷司:ここは涅槃の場面が描かれていて、お釈迦さまが亡くなり、その遺骨を分けていくところが表現されています。会場には、詳しい解説をしているパネルも置いているので、展示物と一緒に見ていただくと、より一層楽しんでいただけると思います。

加賀:本当にずっと見ていられます。

郷司:この掛け軸がこんなに近くで見られる機会は滅多にないので、文字で描かれた塔を間近で見ながら、その周辺にどんな場面が描かれているのかを見ていただけると面白いと思います。

加賀:この曼荼羅をさらにシーン別にしたものが次に展示されている作品ですね。

3年ぶりの修理を終えて、公開された法華経絵巻

郷司:こちらのエリアが法華経絵巻展の第四章になります。10月27日までは香雪美術館が所蔵しているものしか展示していませんが、10月29日からは京都国立博物館が所蔵している作品と合わせて2点、ご覧いただけます。

絵の部分は、「法華経が説かれている場所では、荒野や険しい谷の狭間であっても、宝塔を建てて供養しましょう」ということが描かれています。

絵巻物の後半の部分では「法華経は受持していても、唱えても、写経しても、徳がありますよ」ということが描かれています。

ーー経典を持っているだけでも功徳があるというのは、法華経の懐の広さを感じるシーンですね。

加賀:図絵には注釈が書かれているので、教えを説いて伝えていきたいという気持ちが伝わってきます。

郷司:そうですね。あとは、広範囲に渡り、細かいシワの跡が刻まれています。

この作品は長い間に渡って伝えられてきているものなので、痛みが激しくシワのような縦線、色の浮き上がりがあったほか、金属の部分が焼けてしまっていました。

今回は、それを修復して綺麗になった状態の作品を展示しております。会場には、どこが修理されたのかを示すパネルを設置しているので、現物を比較していただいてみると、文化財がいかに人々の手によって守られてきたのか、感じていただけると思います。

ーーこちらの絵巻物は、建物の屋根と部屋の部分の間に白い余白が描かれていて、何か元の絵があって、それを切り貼りしたようにも見えるのかなと思いました。

郷司:これは13世紀半ばに描かれたものと言われているのですが、それ以前の時代に日本で作られた作品の図柄を参考にしながら描かれたものではないかと推測しています。

巻物状にするために横長にして、色んな場面が詳細に描かれている作品は他にはないので、元の絵があったのかは証明しづらいのですが、おそらくあったのではないかなと思います。

加賀:ここに描かれている獅子か犬のような生き物は、よく中国の絵画の中で出てくるモチーフにも見えますし、時代性も見えてくるような感じがして面白いですね。

郷司:現在は、このように鮮やかな彩色が残っているのですが、おそらく現在に至るまでに補彩されているのではないかと考えられています。元の絵は、もう少し色数が少なく、あっさりとしていたのではないかなと推測しています。

加賀:何かを修復するのは一大事業ですよね。この修復された作品を見て、大切なものは、今だけでなく次世代にも伝えていくべきものだと改めて感じました。

このように古くから伝わってきた絵巻物を拝見すると、例えば、何百年前にも、この絵を修復してくださった方がいたからこそ、現代のわたしたちにも伝わっているのだと思いました。

経典の初めには、開経偈という経文があって、そこには、「お釈迦さまの説法に出会うということは非常に珍しいことで、出会えたことに感謝しよう」という教えが書かれています。まさにその通りだな、と。

ーー確かによく考えると、何百年前に描かれた仏画が現代を生きる我々の目に触れるというのは、これまでの時代において作品が人々の間で大事にされてきたんだな、という証でもありますね。

加賀:その継続の先にわたしたちが存在して、この絵に出会えていて、その根元には、お釈迦さまの教えがあるということですよね。このような仏教美術の展覧会に来させてもらうたびに、これまで伝えようとしてくださった方々の有り難みを感じます。

修復するのは、大変なご苦労だったかと思いますが、次の世代に託したという意味では少し肩の荷が降りたのかもしれませんね。

郷司:このように作品がシワや折れがなくなり、見やすい状態になったのですが、実は修理が完了するまでに3年も掛かり、公開するまで1年寝かしたので今回の展示を開くまでに合計4 年掛かりました。

長いスパンをかけて作品をより良い状態にして未来へ繋げていくというのも、この美術館の役割の一つかなと思いますので、そういうところも垣間見える展覧会にはなっているかと思います。そのあたりにも注目していただきながら、細かいところまで見ていただけると良いのかなと。

加賀:それを感じざるを得ない展示になっているかと思います。非常にありがたい場面に出会わせていただき、ありがとうございました!

取材後記

法華経では、人間はそれぞれ、能力に違いがあったとしても、いずれは救われる可能性が等しくあると説かれてる。そういう視点で日常生活を送ると視野が広がりそうだと展示を通じて思いました。

特別展「法華経絵巻と千年の祈り」は、11月24日までの開催となっています。11月16日(土)15時30分からは、本記事でも作品解説をしてくださった郷司さんによるギャラリートークも開催されます。

今回の展示をさらに楽しむポイントが聞ける貴重な機会。ぜひ会場で作品と共に楽しんでみてください!24日まで!!!関西在住の方もそうでない方も、是非✨

文・取材:藤山亜弓

開催期間

2024年10月5日(土)~11月24日(日)

前期:10月5日~10月27日

後期:10月29日~11月24日

休館日

月曜日(月曜日が祝・休日の場合は開館、翌火曜日が休館)

開館時間

10時~17時(入館は16時30分まで)

夜間特別開館

11月19日(火)~11月22日(金)

10時~19時30分(入館は19時まで)

【夜間特別開館日のみの割引】

17時以降、ご入館の方は200円引き

一般 1,700円→1,500円、高大生 1,000円→800円、小中生 500円→300円

ギャラリートーク

11月16日(土)

15時30分から1時間程度

料金

一般1,700(1,500)円、高大生1,000(800)円、小中生500(300)円

※( )内は20名以上の団体料金・夜間特別開館(17時以降)の料金

【割引サービス】

・本人と同伴者一名

朝日友の会(200円引き)、障がい者手帳(半額)

・本人のみ

藪内燕庵維持会(200円引き)、フェスティバルホール友の会(200円引き)、

兵庫県芸術文化協会友の会(200円引き)

主催

公益財団法人香雪美術館

協力

株式会社岡墨光堂

後援

京都新聞

いいなと思ったら応援しよう!