【アーカイブ/展覧会記事】「あいちトリエンナーレ2013」の作品に、個人的にキャプションを付けてみた。

※「あいちトリエンナーレ2013」から9人の作家を選び、勝手に解説文を書いてみました。名古屋に在住していた当時、美術評論家の福住廉のライティング講座で書いた文章を微修正し転記しました。

1 打開連合設計事務所《長者町ブループリント》 ~ 現在と未来の青焼き ~

3年に一度の現代アートの祭典「あいちトリエンナーレ2013」の作品第1号が会期に先がけて設置され、5月の連休から公開された。

設置された場所は伏見地下街。名古屋駅と栄駅、両繁華街の中間に位置し空洞化が進行する地区である。地下街への階段を降りたとたん昭和30年代にタイムスリップする。シャッター商店街になりかけ、かろうじて営業している洋品店や喫茶店、理容室なども、外装もそのまま昭和レトロの香りを漂わせている。失礼を承知で言えば、白昼夢かシーラカンスのような佇まいだ。 そこに目をつけ、現代アート作品を設置した作家は台湾から来日した「打開連合設計事務所」。代表作の《Blue Print》は、都市計画により無残にも切断された築100年の建物のリノベーションである。切断面を建築設計図の青写真を模して青色に塗り、そこに白線で透視図を画いた。建物の梁や内壁、家具が、まるで内臓や骨のごとく残酷にもむき出しになっている。そして、その傷口を青く塗り、稜線を白い線で際立たせる。今や青焼き自体が懐かしいが、それが建築が持っていた記憶を呼び覚ます効果を持つ。

さて、伏見地下街に設置された作品、《長者町ブループリント》は、地下街への5つの階段口を青く塗り稜線を白線で際立たせ、地下街の途中5ヵ所には、青地に白の輪郭で階段や「忠犬ハチ公」が画かれている。それも、ある一定の視角から眺めると透視図法的に立体感をもって立ち現れるように計算されてもいる。地下街を通過中、ビューポイントにさしかかると、それまで平面的に歪んだ図形が突如として階段や犬として立体的に飛び出してくるというトリック仕掛けだ。ジョルジュ・ルースにも似るが、ルースの場合、ビューポイントから見たとき、建物の立体感は消え去り平面的な図形だけが浮かび上がる。これに対し《長者町ブループリント》の場合、建物の立体感は残ったまま、別の透視図が現れる。現在と未来がダブルイメージとなって立ち上がる。

青焼きはいわば未来への設計図であり、それが古びた商店街と奇妙な調和を見せる。つまり、昭和30年代へと時間を遡るタイムトンネルが、実は未来への設計図と繋がっているのだ。

ところで、今回2回目の「あいちトリエンナーレ2013」のテーマは『Awakening 揺れる大地。われわれはどこに立っているのか。記憶、場所、そして復活』である。それは、直接的には東日本大震災後のアートをテーマにしている。しかし、その土地・場所に塗り込められた記憶を呼び覚まし(=Awakening)、際立たせ、再び記憶として刻み込むという意味にも解釈可能だ。《長者町ブループリント》は、文字どおりこのテーマの設計図のような作品だといえる。いずれにしても、設置第1号にふさわしい作品であることだけは間違いない。

2 アーノウト・ミック《段ボールの壁》 ~ もどかしさを沈殿させて ~

アーノウト・ミック Aernout MIK の映像インスタレーションは、いつも決まって何かもどかしい。このもどかしさは、今回の《段ボールの壁》の2面のスクリーンに中途半端な角度がつけられていること、また、天井から吊りさげられた段ボールが揺れながらスクリーンを囲み、観者が近づくのを阻んでいるからだけではない。

《段ボールの壁》は、東日本大震災において実際に避難所として使われた福島県郡山市の「ビッグパレットふくしま」という国際会議場を使用し、数人の俳優と500名以上のエキストラを動員して2013年4月の2日間に渡って収録されたもの。

その映像は、電力会社の役員や職員、政府の役人が避難所を訪れ、被災した住民に対して謝罪している場面で始まる。音声はなく、ふたつのスクリーンに同時刻の別アングルからのシーンが映し出される。事実の再現にも、フィクションにも見えることも、もどかしさを増幅させる。

約1時間の映像だが、中盤から終盤にかけて部分的におかしなシーンがいくつか発見される。電力会社の社員が段ボールの区画の中で一夜を明かすため雑魚寝する。しかも、電力会社の社長と思しき人物は、なぜかマンガ本を握ったまま眠りこけている。そして、映像の中盤では、被災者も電力会社の社員らも皆、次々と津波のように段ボールの壁を倒し、抗議行動のDie-inさながら身を横たえる。さらには、女性の被災者が電力会社の制服を着たイケメン人形で遊ぶシーンもある。

電力会社や政府の役人vs.被災者という単純な構図とは見えない。最後は皆で段ボールを中央にうず高く積んで塔のようなものを作るシーンで終わる。

アーノウト・ミックはそれら不可解なシーンが何を意味するかを明示していないが、その解釈を急いではならない。ただ、原発が事故を起こしたこと、人々が避難を余儀なくされていること、それを解決するめどは立っていないことだけは間違いない。我々は、これらの映像を澱のように記憶の底にとどめ、もどかしい気持ちを整理しきれないまま、展示を後にすることになるのだ。

3 トーマス・ヒルシュホルン《涙の回復室》 ~ 安っぽい記念碑 ~

トーマス・ヒルシュホルン Thomas HIRSCHHORN がいつも使う素材は、日常にありふれた安物の材料や日用品である。この《涙の回復室》でも、ガムテープ、アルミホイル、ビニール、段ボール、ブルーシート、日曜大工用の華奢な木材などが用いられている。そして、常に作りが雑だ。特にガムテープなどは、わざと不器用に貼っているのではないかと思えるほど無造作である。

しかも素材がむき出しなので、何を象ったのかわからない。全体的には野戦病院の手術室のような感じがするが、アルミホイルの長い管状の物や玉状の物、段ボールの敷物状の物が何を意味するのかは不明瞭である。

しかし、何か大変な事態が起こり、その緊急対応のため、あり合せの物で準備したような印象だけは漂う。ただし、その大事件、大事故が何なのかを想像する手がかりはない。《涙の回復室》という題名から、何か極めて悲惨な出来事が起こり、その心の傷を癒すための場所と推察できるのみである。

乱雑な造作は、その作品のイメージの抽象度、多義性を高める。解釈は最大限、観者に委ねられている。ただし、作者は、何か大きな出来事を記憶するためのモニュメンタルなものとは違ったものを示そうとしていることだけは明らか。我々は、何かを強く記憶にとどめようとするとき、往々に記念碑を作りがちだ。記念碑は頑丈だが、威圧的で押し付けがましい。それに対し、ヒルシュホルンの作品は、あまりにも安っぽく粗雑で脆弱だからこそ、かえって心に深く沁み入るのだ。

《涙の回復室》は再制作である。この作品は、何度も繰り返し様々な場所に仮設されることで、世界のどこかで絶え間なく起こる様々な災厄から我々の心を、時間をかけてゆっくりと回復させる効用を持っている。

4 ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー《40声のモテット》 ~ 聴く者を包み込むトーン・クラスター ~

円環状に並んだ40台のスピーカーから、トマス・タリス Thomas Tallisの合唱曲《我、汝の他に望みなし Spem in alium》が流れている。トマス・タリスは16世紀のルネッサンス音楽の作曲家である。メロディ、リズム、ハーモニーという音楽の三大要素のうち、ハーモニーを重視した西洋クラシック音楽の歴史の中でも、特にルネッサンス音楽は音どうしの純粋な響き合いを大切にした時代の音楽である。

合唱曲は一般的には4声(声部)であり、モーツァルトが二度聴いて楽譜に書き起こしたという伝説があるバチカン教会の秘曲、グレゴリオ・アレグリ Gregorio Allegri 作曲の《ミゼレーレ Miserere》でさえ9声部である。このジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー Janet CARDIFF & George BURES MILLER の作品、40声の音楽を実際に40人が歌うことは極めて困難で、各声部を個別に録音したものをスピーカーから流しているという。

40声部もあると聴き分けることさえ難しい。個々の旋律やハーモニーが聴こえてくるというよりも、その歌声による空気の振動がまるで羽毛のような柔らかい塊、現代音楽技法のトーン・クラスターのようになって聴く者を包み込み、それが皮膚を通して身体に浸透してくるかのようだ。

愛知県美術館10階に展示されているコーネリア・パーカー Cornelia PARKER の《無限カノン》は金管楽器を円環状に吊り下げている。パーカーの作品は、影は見えるが音は聞こえない。一方、カーディフの作品は、声はすれども姿が見えない。だが、双方とも静かな祈りのような情感によって共鳴しあっている。

5 丹羽良徳《日本共産党でカール・マルクスの誕生日会をする》ほか ~ 閉塞感を切り裂く偏屈者 ~

丹羽良徳は「へそまがり」である。丹羽は、今回のあいちトリエンナーレ2013で複数の作品を展示した。それらは一見何の脈絡もないようにも思えるが、作品に通底する独特の作家像が浮かび上がる。

《デモ行進を逆走する》は、福島第一原発の事故をきっかけとした反原発デモの中を丹羽がひとり、デモの流れに逆らって歩き進む映像作品。

《モスクワのアパートメントでウラジーミル・レーニンを捜す》は、モスクワの市街で一般市民に対し、レーニンにちなむ物を持っていないか尋ねてまわるもの。中には、怒り出す市民もいる。それでも丹羽は淡々と受け流しながら次の市民に問いかける作品。

《日本共産党でカール・マルクスの誕生日会をする》は、カール・マルクス生誕195年目の誕生日を祝うため、日本共産党名古屋支部に出かけて誕生日会への参加を働きかけるもの。

《自分の所有物を街で購入する》は、長者町のスーパーマーケット「シモジマ」で自分の所有物をレジに持って行って買うという行為の映像。

何か流行のような様相も呈する反原発デモ、ソビエト連邦の崩壊によって既に過去の思想となったと思われている共産主義、スーパーマーケットで物を買うという半ば無意識化された日常行動、そうした物事に対し、あまのじゃくな行為を仕掛ける。多くの人々が無批判に自明と考えていることに対し、丹羽はとりあえず逆らってみるわけだ。

アーティストはカナリアである。多くの人々の同調的行動や熱狂、流行に潜む少量の毒に敏感に反応する。感じないほどの微量であっても、何か危ういと思えば、踏みとどまったり、逆方向に進んだりする。丹羽はわずかな違和感を嗅ぎ取って、世間を撹拌する。

オウム真理教の事件以来、公共空間が公権力あるいは市民の相互監視という形で管理強化されている。そうした真綿で首を絞められるような閉塞感ただよう現代の空気を、丹羽は切り裂くように世間を挑発する。丹羽は、社会風潮に棹さす孤独な偏屈者なのだ。

6 ソ・ミンジョン《ある時点の総体Ⅲ》 ~ 交錯する時間の白色化 ~

ソ・ミンジョン SEO Min-jeong の創作の原点は、偶然見つけた航空機事故の写真である。航空機ショーで航空機どうしが接触し爆発する瞬間。その写真に決定的なインスピレーションを受けた。それ以来、ドイツの美術館や韓国の売春宿などの建物を発泡スチロールで原寸大でかたどり、それらが爆破されて四方八方に飛び散る瞬間を再現した作品を制作している。

今回の作品《ある時点の総体Ⅲ》のモチーフは、名古屋市市政資料館の地下1階に残る留置所独房。かつて長らく裁判所として使用されていたものである。それが旧作と同様、爆破されたようにかたどられている。

彼女の作品で、真っ先に目を引くのは発泡スチロールの白色である。色彩を消去することにより、特定の建物というよりも普遍性が強調されている。また、氷山も想起させることから、凍結という意味も含まれているのかも知れない。

市政資料館が裁判所として使われてきた長い時間、独房という退屈な時間、それが凍結し爆破される瞬間。スパンの違う複数の時間が重層している。

歴史の記憶が濃厚に浸み込んだ市政資料館と、被告人の記憶をたっぷり吸い込んだ独房、それが一気に浄化されるかのように白色化する。様々な時間軸が今この一瞬交錯し、そしてそれが再び違う時間軸で拡散していく。そんなイメージを具現化した作品と言えよう。

7 宮本佳明《福島第一原発神社》 ~ 畏怖と畏敬 ~

宮本の建築家としての代表作であり自身の建築事務所の《ゼンカイハウス》は過激である。阪神淡路大震災で、神戸市の木造の実家は全壊判定を受けた。普通であれば全て取り壊して建て直すことになる。しかし、そうせずにまるで骨折用のギブスのように鉄骨で補強し、内装も外装も元の木造部分をできるだけ残しリノベーションした。したがって、デザインとしては全く美しくない。畳の部屋から、斜めに貫いている鉄骨が剥き出しで見えるほど異観だ。

《福島第一原発神社》はそれ以上に過激であり、異様である。宮本は、これを発表すべきかどうか、かなり悩んだという。当然だろう。世間から事故を起こした原発を神としてあがめるのかという批判を受けるかも知れない。

しかし、崇高なものを礼拝することと、祟(たた)るものを鎮魂することは裏表である。「崇」と「祟」という文字が似ているからだけではない。その典型的な例が、菅原道真である。日本最強の怨霊は結局神様となった。人間が生み出した最強の力が人間の制御を超えて暴走する。人々はそれをまるで自然からの祟りとおそれる。「おそれ」も畏怖と畏敬の二重の意味がある。

原発事故に対する多くの日本人の整理しきれない心情は、「原発」を「神社」にすることを意外にも自然に受け入れるかも知れない。

8 水野里奈《シュヴァルの理想宮を》 ~ ブラッシュストロークのレイヤーが生む遠近法 ~

水野の絵画作品の特徴は、平面性にあるが、ただ単に画面上で平面性が強調されているだけではない。そこに奥行があり、正確なイリュージョンが画き出されている。それぞれの色面は舞台空間の垂れ幕のように正面性を伴ったレイヤーをなしており、それが庭に見立てた構図にきっちり収まっている。

しかも、そのイリュージョンを陰影法や透視図法ではなく、絵の具の塗り重ね方だけで現前させているのだ。それに、それぞれ一筆である。横のブラッシュストロークに縦のそれを重ねたり、地を塗り残したりすることによって、レイヤー間に精緻な距離を表出させている。それはオーソドクスな絵画空間とも言えるが、その印象は鮮烈である。

タイトルになっている「シュヴァルの理想宮」は、最も有名なアウトサイダーアートのひとつである。フランスの郵便配達人シュヴァルは、配達途中で拾った小石などを33年間かけて大量に積み重ね、自分ひとりで宮殿のような建造物を1912年に完成させた。

小物を収集する水野と小石を集めたシュヴァルの行為は近しい。シュヴァルは積み重ねた小石類を宮殿に見立てたが、彼女は小物類を配し宮廷風の庭に模した。今回、絵画作品の横に実際にモチーフの小物類が設置されることにより、それと彼女の絵画のレイヤー的な平面性とが対比される展示となっていた。

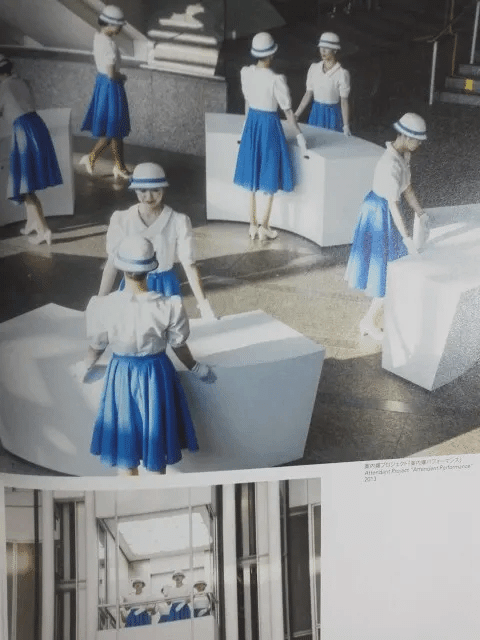

9 やなぎみわ《案内嬢パフォーマンス》 ~ 白昼のホットメディア ~

やなぎみわ《案内嬢パフォーマンス》は、愛知芸術文化センターの劇場ではなく、2階から10階までの陽が良く入る大きな吹抜けのスペースで昼間の時間帯に行われた。したがって音響効果はある程度使用できたが、照明効果は使えなかったにもかかわらず、良く観者を集中させることができた。

映画や演劇、ダンス、音楽などホールや劇場といったいわゆるブラックボックスの中で行われる舞台芸術は、観客席など周囲を暗くしスポットライトで観客を舞台に集中させることが容易だ。つまり、観者を感情移入に誘導しやすい。マーシャル・マクルーハン流に言えば、ホットメディアといえよう。

一方、絵画や彫刻、写真などの造形芸術は、一般的にはホワイトキューブと呼ばれる美術館の展示室に設置されることが多い。観者は作品を客観視して批評眼を働かせて鑑賞することになる。対比的に言えばクールメディアである。

そういう意味で、照明効果や音響効果が使えない白昼下のパフォーマンスはどちらつかずで、観者もスタンスを取りにくい。家庭で昼間にTVやビデオを見ているようなカジュアルな感覚に近い。最近のビデオインスタレーションと呼ばれる形式では画面を大きくし、薄暗いホワイトキューブで展示することによって、この問題を解決している場合も少なくない。ホワイトキューブとブラックボックスの境界は曖昧化している。

さて、今回の《案内嬢パフォーマンス》は、観者にはあらかじめFMラジオが手渡され、イヤホンで台詞や効果音を聞くことになる。このイヤホン、ホットメディアの役割を発揮し観者を音響的に集中させることにかなり大きな効果があった。登場人物はやなぎの十八番の案内嬢だが、20分間ほどのパフォーマンスであったので、ストーリーは演劇というほどの筋があるわけではない。「ラジオ・東京」という戦時中の米国に対するプロパガンダ放送と、サミュエル・ベケットの《ゴドーを待ちながら》を引用、融合したもの。案内嬢は「ラジオ・東京」のアナウンサーも演じた。

古くはワーグナーの楽劇、新しくはピナ・バウシュのタンツテアターを意識すれば、今回のやなぎは、ダンスと演劇に、アナウンスという話芸を加え、それにラジオを盛り付けた欲張りな形式となっている。このようにホットメディアとクールメディアとの混在構成でありながら、観者の意識を少しも弛緩させることがない構築力が光った。