【就活生必見!】面接官があなたの「ガクチカ」で念入りに見ていること

こんにちは。フォレスト出版・編集部の美馬です。

3月に控えた就活解禁日に向けて、少しずつ就活の準備を始めている方もいるのではないでしょうか? そんな皆さんに少しでもお役に立てる耳よりな情報を、ただの元人事(樋熊晃規)著『人事がこっそり教えるヤバい内定術』からお伝えしたいと思います。

ガクチカで「学生時代に頑張ったこと」は見られていない!?

新卒採用における面接で必ず聞かれると言ってもいいほどメジャーな質問が「学生時代に1番力を入れたこと(ガクチカ)」ではないでしょうか?

そもそも「ガクチカ」の話で、面接官は何を見て、どんなことを判断しているのでしょうか? できることなら、面接官側の視点を十分に理解した上で、ガクチカを作り込みたいところです。

結論から言えば、ガクチカは「成果・実績」×「思考力・言語化力」×「行動特性」×「(対応力)」、これら要素の掛け算で成り立っていて、面接官はこれら要素をチェックしていると考えると良いと思います。つまり、これら要素と公式を理解した上で、戦略的にガクチカを作り込んで対策をすれば、内定率が大きく上がるというわけです。

それでは、「成果・実績」について解説していきましょう。

◎成果・実績

面接官は、学生時代に力を入れたことを通じて生み出された「成果・実績」そのものに対して、まずは点数をつけていきます。なぜなら、採用における面接は「絶対評価」ではなく「相対評価」であり、「他者との比較」の中で順位付けを行なう必要があるからです。

つまり、きちんと努力し、秀でた成果・実績を残した就活生(ガクチカガチ勢)は、必ず適正な評価を受けることになります。

これはいたって当たり前のことだと言えるかもしえませんが、こうした就活生は仕事に置き換えても輝かしい成果を残せる可能性が高く、企業側も優先的に採用したいと思う層となります。

ここでお伝えしたい重要なことは、こういった層はほんの一握りであり、決して「成果・実績」のみで評価はしていないという点です。

現実的に考えて、もしもハイレベルなガクチカガチ勢のみだけを採用しようと思ったなら、採用計画そのものが破は綻してしまいます。要するに、こんな優秀な人は、そこらへんに転がっていないということです。

そこで企業は、次のステップとして「ガクチカは平凡だけど、優秀な雰囲気が出ている層」の採用を目指すことになるわけですね。そのために、掛け算の残りの部分「『思考力・言語化力』×『行動特性』×『(対応力)』」が必要となります。

この「『思考力・言語化力』×『行動特性』×『(対応力)』」については、ぜひ本書をお読みになっていただければと思います。

最強のガクチカは5つの項目で作られる

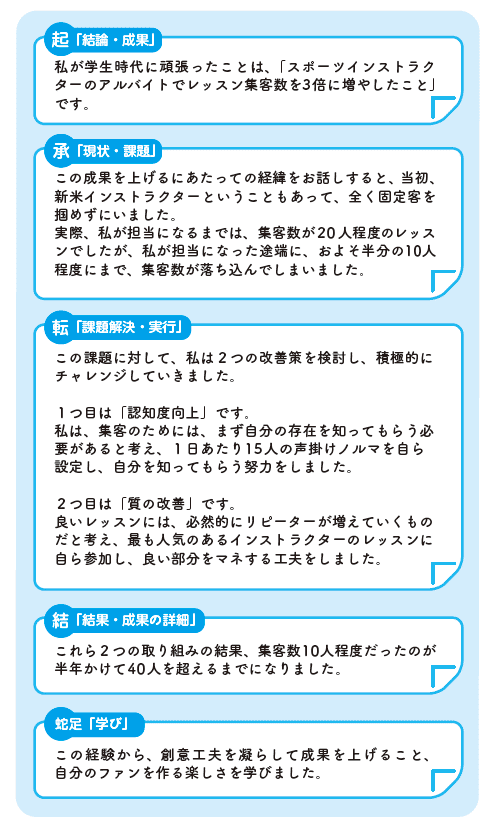

ガクチカに必要な要素がわかったら、次はガクチカの書き方について触れていきたいと思います。まずは次の例文を読んでみてください。

これは、著者が就活生の時に実際に使っていたガクチカ文を、のちに面接官としての視点も加えてブラッシュアップしたものです。

次に記載した通り、主に5 つの項目から成り立っていることがわかります。

◎起「結果・成果」

◎承「現状・課題」

◎転「課題解決・実行」

◎結「結果・成果の詳細」

◎蛇足「学び」

◎起「結果・成果」

ここで大切なのは、結論として「力を入れたこと」「頑張ったこと」ではなく、「結果・成果」まできちんと入れることです。たとえば、「私が頑張ったことは、回線営業のアルバイトです。取り組みとしては〜」と言うのと、「私が頑張ったことは、回線営業のアルバイトです。そこで営業所内2位を獲得しました。取り組みとしては〜」では、どちらのほうが聞き入ってしまうでしょうか? ほとんどの人が、後者のほうが最初から熱量を持って聞き入ると思います。また、最初に結果・成果があったほうが、エピソードがイメージしやすくなるという効果もあります。

◎承「現状・課題」

ここでは、現状分析からの課題設定に整合性がしっかりあるかを客観的にチェックしてほしいところです。最初に提示した結論・成果に対して、「客観的に見て納得感のある課題設定かどうか?」ということです。

◎転「課題解決・実行」

ここでは2 つ、押さえておきたいポイントがあります。

①文章構造を縦に展開する(ナンバリング)

「そして」「さらに」「加えて」のような、接続詞を使って文章を横

に展開するのではなく、「○○は2つあります。1 つ目は△△、2

つ目は□□」と縦に展開していくということ。つまり、ナンバリングを用いて文章を作ります。書籍やこの記事のように、文章ベースであれば、接続詞を頻出させてもわかりやすいかもしれませんが、実際の面接で言葉(音)として聞くと、「この課題に対して、『まず』○○の取り組みをし、『さらに』△△を行ない、『加えて』□□をしました」と話をされたら、面接官も「何個あんねん!」とツッコミたくもなるでしょうし、うんざりしてしまいますよね。そもそも、聞いている側はメモを取りにくくて仕方ありません。就活は社会人のプレデビュー戦のようなもの。ビジネスの世界では接続詞の多用よりも、ナンバリングのほうが断然好まれるということを忘れないようにてください。

②抽象と具体

取り組みについて、“いきなり”かつ“具体的に”語り始めるよりも、最初に抽象的なメッセージを一言入れたほうが、面接官がイメージしやすくなる場合があります。たとえば、サークルの部員数を増やすにあたっての取り組みについて「SNS を活用して〜」と話し始めても、SNS 世代ではないオジサン面接官はイメージできないかもしれません。そのため、抽象と具体を意識して、世代や性別関係なく「共通言語」を用いてわかりやすく話すことを意識してみてください。

◎結「結果・成果の詳細」

ここで大切なのは、「絶対値や倍数」「過去比較」を用いて、より結果・成果をイメージしやすくすること。たとえば、よくある「○○をしたことで、○○を達成することができました」という話です。面接官が頭の中で想像できるように、情報を整理・追加してみてください。

◎蛇足「学び」

この項目については、正直なところ、あってもなくても良いとは思っています。これは、ES における文字数の調整などで使うと良いかもしれません。

よく著者は、就活生から「ガクチカの最後に学びを入れたほうが良いですか?」と聞かれると言いますが、とくに必要ないと思っていると言います。そもそもの質問が、「学生時代に最も力を入れたこと」であって、「学生時代に最も力を入れたことと、そこから学んだこと」ではないからです。その一方で、ES 上で最後の結びに学びを入れるのが一般化しているのもの事実。そのため、文字数を調整する程度として考えておくのがちょうど良いです。

以上、お伝えしてきた5 つのポイントを意識して、ぜひ自分のガクチカをブラッシュアップしてみてください。

もちろん、今回お伝えさせていただいた内容は、一部にしかすぎません。ぜひ、本書を手に取ってみて詳細を確認してみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

▼これまでの投稿はこちらから。