プレイングマネジャーがプレーヤー業務に押しつぶされる理由

フォレスト出版編集部の寺崎です。

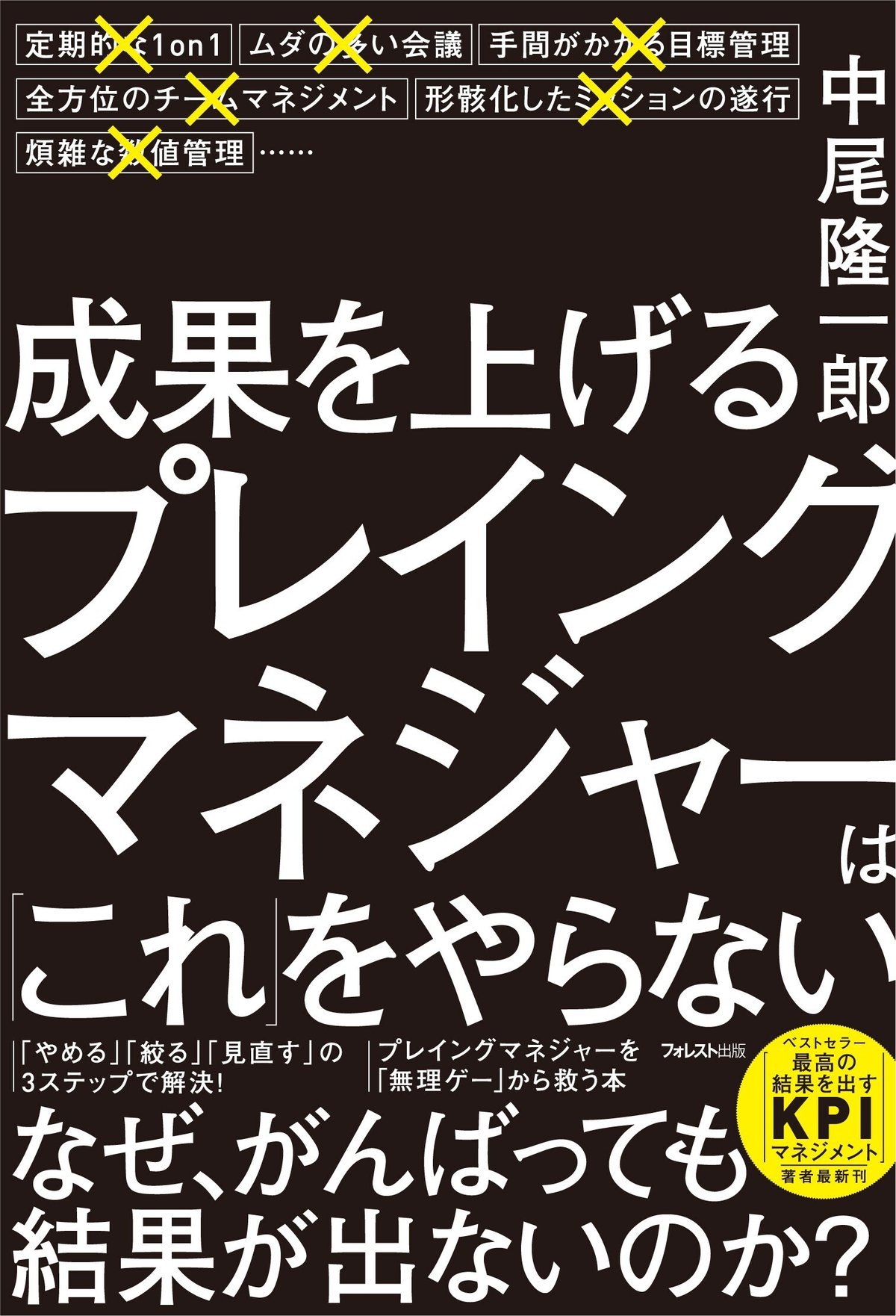

前回記事で『成果を上げるプレイングマネジャーは「これ」をやらない』のまえがきを全文公開しました。

今日はそのなかでも一番の問題となっている「プレイング業務の増加」について書かれている部分をご紹介します。

***

プレイングマネジャーの仕事が増える理由

「はじめに」で、管理職の9割前後が自らプレイヤーの役割を担っているプレイングマネジャーだという話をしました。なぜこのように高い割合の管理職がプレイヤーの役割をしているのでしょうか。

それには、いくつかの理由が複合的に絡み合っています。

まずは採用難から説明します。

求人倍率が高止まりし、人材採用は困難を極めています。求人活動を行っても採用ができないのです。しかも、単純に人数が採用できないという量的な問題だけではなく、採用できたとしても、その仕事に合致しているのかという質の問題もあります。

つまり、「量的」にも「質的」にも採用が難しい状況が続いています。

ここでいう「質」とは、転職市場に優秀な人材がいないという意味ではありません。

「優秀な人材」とは、「即戦力になる人材」です。つまり、採用したらすぐに戦力になる人材を採用したいという話です。

ところが、日本では、この即戦力採用は構造的に難しいのです。わざわざ「日本では」と書いたのは理由があります。日本では、同じ業界の同じ職種であったとしても、会社ごとに仕事の進め方が異なります。したがって、本来能力があった人(つまり優秀な人材)を採用したとしても、その会社の仕事の進め方に合わせて能力を発揮するまでに時間がかかるのです。

かつて、ある大手流通業が地元スーパーを吸収合併しました。しかし1年もすると地元スーパーの幹部の大半は離職してしまいました。その理由を大手流通業の人事担当役員に伺ったところ、次のように回答しました。

「辞めた方の一部は優秀でした。しかし、業務システム、社内決済システムなどがまったく異なるので、能力を発揮することができませんでした。業績達成圧力も高く、新しいやり方になじめなかったのです。

つまり、同業・同職種からであっても、即戦力の採用はかなり困難なのです。

日本企業では、業績を挙げていたメンバーが、その結果を評価されて、同じ部署で管理職に昇進しているケースが大半です。その場合、昇進した人がマネジメント業務に専念しようとしても、上述のように採用難のため、自分の仕事を担当してくれるメンバーが(量的に、あるいは質的に)補填されていません。

つまり、昇進した人がプレイヤーとして優秀であればあるほど、自分自身が抜けた場所に大きな穴が空いてしまいます。その穴を埋めるには、既存メンバーでは心もとない。さらに会社からの目標達成圧力も加わると、プレイヤーの役割をやめることができないという事態を招きます。

その結果、昇進した管理職がプレイヤーの役割を持ち続けざるをえないのです。

これは、配下のメンバーが退職したり、異動した場合でも同様です。抜けた穴を埋められないので、管理職がその仕事を担わざるをえません。

居心地のいい「コンフォート・ゾーン」という魔物

一方、業績を評価されて、メンバーから昇進したプレイングマネジャーの側にも問題があります。

それは「コンフォート・ゾーン」です。そもそも人はコンフォート・ゾーン (居心地のいい領域)から出たくないという習性があります。もともとやっていたプレイヤーの役割は、いわばコンフォート・ゾーンです。やり方もわかっているので結果も出しやすい。

一方のマネジメント業務は、ラーニング・ゾーン(新たな学びが必要な領域)です。日本企業では、年齢を重ねるごとに学ぶ人の割合が減っていきます。新たに何かを学んでいる人が周囲に少ないのが実情です。

さらに日本企業では、「学びの機会は会社が提供してくれるものだ」と思っている人が大半です。自ら学ぶ人は限られているのです。周囲を見渡しても自ら学んでいる人が少ないため、そうした風潮に流されがちです。

つまり、居心地がいいコンフォート・ゾーンからわざわざ出なくてもいい理由がたくさんあるのです。

①会社からの目標達成圧力

②採用難で自分の穴を埋めることができない

③今までやっていた仕事の居心地よさ

これらに加えて、チームに対してのマネジャーの役割を強化しようと思っても、新たにスキル習得のための学びの時間をついつい後回しにしてしまいがちです。その結果「プレイヤーとして結果を出そう」と思いがちなのです。

短期間は、プレイヤーの役割をしながら目標達成できるかもしれません。しかし、自分1人で業績を挙げ続けることはできません。マネジメントを学び、それを活用し、チーム力を高める必要があります。

しかし、人事・上司・経営者も、補完する人材を採用できていない負い目があるので、忙しそうにしているプレイングマネジャーたちにマネジメントを学んでチーム力を高めるように要望できません。

次章以降で詳しく説明しますが、プレイングマネジャーがチームの業績を向上させるには、ポイントが2つあります。1つは、7~8割の時間を「マネジメントの役割」に使うこと。もう1つは、「プレイヤーの役割」として使う2~3割の時間を管理職レベルの人でないとできない業務に充てることです。

プレイングマネジャーだけではなく、経営、上司の上司、人事が知恵を絞って、どうすれば20~30%の時間をレベルの高いプレイヤーの役割を担ってもらい、残り70~80%の時間をマネジャーの役割に使えるようにできるのかを考える必要があるのです。

そうしないと、ますますチーム成果を上げるために必要なマネジャーの役割をする時間が減少し、成果が出ない未来が待っています。

まず、プレイヤーの役割の「量」と「中身」を悪化させる圧力に打ち勝つ必要があるのです。

***

中尾隆一郎(なかお・りゅういちろう)

株式会社中尾マネジメント研究所(NMI)代表取締役社長

株式会社LIFULL取締役。LiNKX株式会社取締役。

1964年生まれ。大阪府摂津市出身。1989年大阪大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、株式会社リクルート入社。2018年まで29年間同社勤務。2019年NMI設立。NMIの業務内容は、①業績向上コンサルティング、②経営者塾(中尾塾)、③経営者メンター、④講演・ワークショップ、⑤書籍執筆・出版。専門は、事業執行、事業開発、マーケティング、人材採用、組織創り、KPIマネジメント、経営者育成、リーダー育成、OJTマネジメント、G-POPマネジメント、管理会計など。

著書に『最高の結果を出すKPIマネジメント』『最高の結果を出すKPI実践ノート』『自分で考えて動く社員が育つOJTマネジメント』『最高の成果を生み出すビジネススキル・プリンシプル』(フォレスト出版)、『「数字で考える」は武器になる』『1000人のエリートを育てた 爆伸びマネジメント』(かんき出版)など多数。Business Insider Japanで「自律思考を鍛える」を連載中。

リクルート時代での29年間(1989年〜2018年)では、主に住宅、テクノロジー、人材、ダイバーシティ、研究領域に従事。リクルートテクノロジーズ代表取締役社長、リクルート住まいカンパニー執行役員、リクルートワークス研究所副所長などを歴任。住宅領域の新規事業であるスーモカウンター推進室室長時代に、6年間で売上を30倍、店舗数12倍、従業員数を5倍にした立役者。リクルートテクノロジーズ社長時代は、リクルートが掲げた「ITで勝つ」を、優秀なIT人材の大量採用、早期活躍、低離職により実現。約11年間、リクルートグループの社内勉強会において「KPI」「数字の読み方」の講師を担当、人気講座となる。