新刊『いったん受けとめる習慣』はじめに全文公開

フォレスト出版編集部の寺崎です。

「あの人の意見はどうしても受け入れがたい」

「○○の問題をめぐって意見が対立して気まずい」

「言うことなすこと全部気に食わない」

他者とコミュニケーションをとるなかで、「どうしても受け入れがたい」となってしまう意見の対立はよくあること。

それをそのまま放置したら、どうなるか。

一生、敵対したまんまですね。まあ、それでもいいって人もいるとは思いますが、今後も付き合わざるを得ない関係の相手であれば、そういうわけにもいきません。

「上司のやり方が気に食わない」

「部下の○○が許せない」

このようにお互いに敵対していたら、間違いなく業績にも悪影響を及ぼすでしょう。できれば、毎日顔を合わすメンツとは、良好な関係性を保ちたいものです。

では、どうすればいいか。

ムリをして「受け入れる」のをきっぱりやめる。

そのかわり「いったん受けとめる」。

人間関係において、この「いったん受けとめる」を挟むだけで、人間関係が劇的に変わり、人生が魔法のように好転するメソッドがあるんです。

そんなコミュニケーションの極意をまとめた新刊が本日より発売となりました。

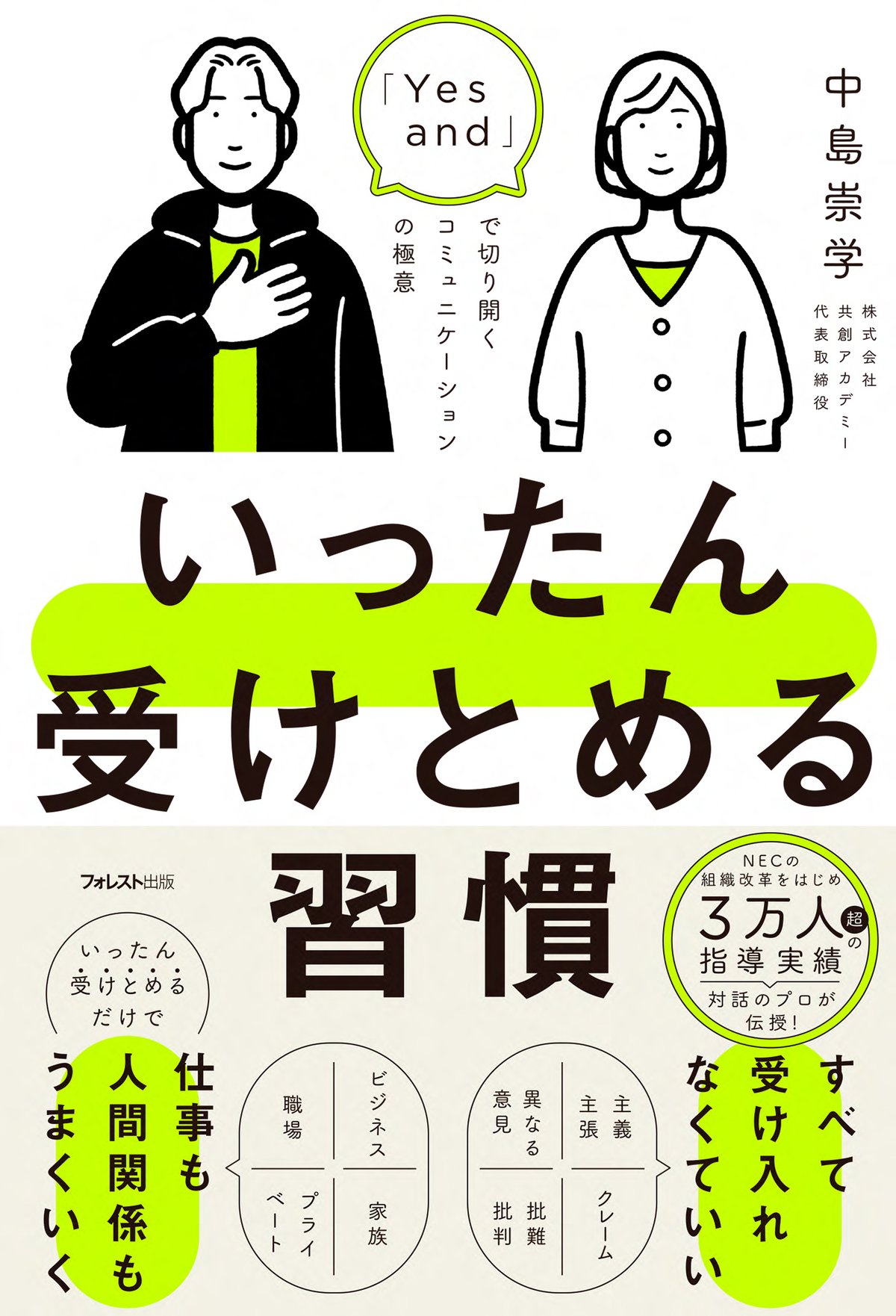

タイトルは『いったん受けとめる習慣』。サブタイトルは「『Yes and』で切り開くコミュニケーションの極意」とあるように、対峙する相手に対して「Yes but」ではなく「Yes and」で対話するコミュニケーションの技法が満載です。

今日は発売を記念して、新刊『いったん受けとめる習慣』のまえがき全文を公開します。では、どうぞ。

***

『いったん受けとめる習慣』はじめに全文

皆さん、こんなことはありませんか?

◎会議の席で部下から建設的な意見が出てこない。

◎友達と食事の約束をしても、なかなか行き先が決まらない。

◎ 子どもに「週末どこに行きたい?」と聞いても、「どこでもいい」の一言で終わってしまう。

一見些細なことに思えるかもしれません。

でも、こういった状況を放っておくと、大きな問題に発展しかねません。

なぜでしょうか。

会議で建設的な意見が出なくなれば、指示待ち社員ばかりになってしまいます。

友達との食事の約束がスムーズに決まらなければ、そのうち付き合い自体がおっくうになり、人間関係が希薄になるかもしれません。

子どもが自分の意見を言わなくなれば、将来、夢や目標を持てない大人になってしまうかもしれません。

これらの問題の根底には、実は共通点があります。

それは、あなたが相手の気持ちを「受けとめていない」ということです。

もう一度思い出してください。

問題が起こる前、こんなことはありませんでしたか?

◎部下が会議で提案したのに、「いいんだけどさ……」と否定してしまった。

◎友達が和食の店を提案したのに「イタリアンがいい」と否定してしまった。

◎子どもが遊園地に行きたいと言ったのに「混んでいるから」と否定してしまった。

受け答えをした方は否定したつもりはなかったでしょう。でも、言われた方は「自分の気持ちを受けとめてくれなかった」「否定された」と思ってしまうのです。

こうしたことが続くと、そのうち、「どうせ言っても受けとめてくれない」と思い、何も言わなくなってしまう……そうした悪循環の結果が、冒頭の「小さいけれど、放っておけないトラブル」の芽を生んでしまうのです。

こんにちは。私の名前は中島崇学と申します。通称「とうりょう」と呼ばれています。現在、株式会社共創アカデミーの代表取締役を務めるとともに、ファシリテーション塾の塾長、そしてNPO法人はたらく場研究所の代表理事も兼任しています。

私は長年、ファシリテーターとして多くの会議や対話の場に立ち会ってきました。

その経験から、人々のコミュニケーションを妨げている最大の障壁が、この「受けとめていない」という態度にあることに気づいたのです。

では、どうすればいいのでしょうか?

答えはシンプルです。

それは、「いったん受けとめる」ことです。

「いったん受けとめる」とは、アメリカの心理学者カール・ロジャースが提唱した「受容」という概念に基づいています。相手を否定せず、評価もしない。そうすることで、相手の安心感、話しやすさ、そして信頼を引き出すことができるのです。

具体的には、「Yes but(イエス・バット=うん、でも)」ではなく、「Yes and(イエス・アンド=いいね、だったら……)」という接続詞を使って会話を進めていくことです。一見単純なテクニックですが、これを身につけるだけで、人生は劇的に変わります。

ここで、疑問に思う方もいるでしょう。

「時には否定したくなることもあるのでは?」

「現実問題として同意できないこともあるのでは?」

「明らかに相手が間違っているときはどうすればいいの?」

「部下や子どもを甘やかすことにならないか?」

もちろん、全てを「受け入れる」必要はありません。

大切なのは、「いったん受けとめる」こと。

「受け入れる」と「受けとめる」は似て非なるものです。「受け入れる」は相手の意思を全面的に肯定し、同意することです。一方、「受けとめる」は、相手の意思を肯定したり同意したりすることとは別に、相手の意思を軽やかに尊重することです。

つまり、すべてを同意する必要はないのです。いったん受けとめた上で、代替案を提案したり、行動を促したりすれば、相手は否定されたとは思わず、むしろ建設的な対話が生まれます。

この「いったん受けとめる」習慣を身につけることで、生活の中に驚くほど多くのメリットが生まれます。

ビジネスシーンでは、部下がどんどん意見を言うようになり、会議が活性化します。顧客との商談がスムーズに進みます。新しいアイデアが次々と生まれます。

プライベートでは、子どもが自分の思いに正直になり、活動的になります。友人や家族との時間がより楽しくなります。

そして何より、相手を否定したり説得したりしなければならないストレスから解放されます。

だから、物事がどんどん思い通りに進んでいく。周りも自分を肯定してくれたと思うから、ますます積極的に関わってきてくれる。そんな好循環が生まれるのです。

つまり、人生が「楽」になるのです。

ここでいう「楽」とは、「らく」であり、同時に「楽しい」という意味です。

「苦」な人生より、「楽」な人生の方が、幸せだと思いませんか?

なぜ今、この「いったん受けとめる」が重要なのでしょうか。

それは、私たちを取り巻く環境が急速に変化しているからです。

新型コロナウイルスの流行以降、ワクチンを巡る議論や政治的な主張、働き方の多様化、ジェンダー問題など、価値観の分断がいっそう顕著になりました。こんな時代だからこそ、「相手をいったん受けとめる習慣」とそれをより効果的に機能させるスキルが求められているのです。

ビジネスの世界に目を転じてみましょう。

かつては、与えられた予算と目標に向かって一致団結すればよかった。しかし今や、「何をすべきか」というゴール自体を自分たちで決めなければなりません。そんな時代に、社員が自由に意見を言えないような職場や会社は、早晩衰退していくでしょう。

変化の激しい時代を生き抜くには、異なる意見や主張をいったん受けとめることで、新たなアイデをビジネスチャンスに育てていかなければなりません。そのためには、上司から部下、部下から上司、そして同僚同士、あらゆる方向で「いったん受けとめる」ことを習慣化する必要があります。

もちろん、これはビジネスの世界だけの話ではありません。家庭や友人関係など、プライベートな場面でも、この習慣は円満な人間関係を築く上で大きな力を発揮します。

それでもやっぱり、「全てをいったん受けとめるなんて、聖人君子でもない限り無理じゃないか」と疑問に思う人もいるでしょう。

でも、大丈夫です。これは決して難しいことではありません。

誰にでもできるテクニックがあるのです。

この本では、そのテクニックを詳しく解説していきます。具体的には「Y e s a n d」を使った会話の進め方、相手の気持ちを受けとめるための心構え、そして習慣化するための実践的なエクササイズまで網羅しました。これらを通じて、皆さんも「いったん受けとめる」スキルを身につけることができるはずです。

私の願いは、一人でも多くの人がこの習慣を身につけ、ビジネスでの成功や円満な家庭、そして幸せな人生を手に入れることです。

さあ、一緒に「いったん受けとめる」世界へ踏み出しましょう。

きっと、あなたの人生に素晴らしい変化が訪れるはずです。

***

【著者プロフィール】

中島 崇学(なかじま・たかあき)

株式会社共創アカデミー 代表取締役

共創ファシリ塾 塾長

NPO法人はたらく場研究所 代表理事

慶應義塾大学卒業後、NEC入社。人事、広報、組織改革など、社内外のコミュニケーション畑を歩む。特に組織改革では、社内ビジョン浸透のための「3000人の対話集会」の企画実施をはじめ、全社規模での組織開発 プログラムを実施。NEC在籍中より社外の仲間と活動開始。会社、家庭以外の「第3の居場所」を創り、そのコミュニティをもとにNPO法人はたらく場研究所を設立。組織開発をテーマに、組織を越えた、横断型勉強会を運営する。社内外の活動の循環が軌道にのり、2019年独立。ライブ型ファシリテーションスタイルの研修が好評を得て、上場企業から官庁、自治体まで活動の幅を広げる。現在は株式会社共創アカデミーを設立し、組織を越えて活躍できるリーダーを育成するためにファシリテーション・リーダーシッププログラムを提供。また、講師を養成し活躍の場も提供している。全国から口コミのみで、多くの受講生が集まる。これまで養成・指導してきた人材は3万人を超える。米国CTI認定CPCC、米国CCEInc.、認定GCDF。著書『一流ファシリテーターの空気を変えるすごいひと言』(ダイヤモンド社)。