冒険に出よう! 児童文学作家イーニッド・ブライトンの世界へ

編集部の稲川です。

私が小学生時代に一気読みしていた本があります。

それが、イギリスの児童文学、イーニッド・ブライトンです。

イギリスはもともと児童小説が盛んな国で、かの有名な『ハリー・ポッター』シリーズ(J・K・ローリング著)が、世界中でベストセラーになりました(第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』は1億冊以上が売れています)。

しかし、その昔、児童文学作家として有名な作家がイーニッド・ブライトン(Enid Blyton)でした。

彼女は1897年生まれ。1968年71歳で亡くなるまで、実に800以上の物語を書き、児童文学作家としてイギリスで知らない人はいないというくらい有名な人物です。

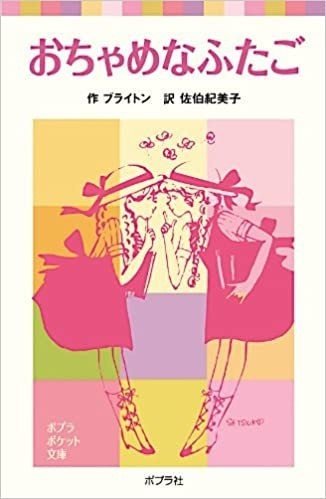

イーニッド・ブライトンと聞いて、あれっと思われた女性は、おそらくエニド・ブライトンという表記で、かつて『おちゃめなふたご』シリーズ(ポプラポケット文庫。現在も発売されています)を読まれたのではないでしょうか。

こちらの「おちゃめなふたご」シリーズは、イギリスの寄宿舎で生活するふたごの主人公が、学校でのイタズラや秘密のイベントなどをしながらも、最後の卒業式には1人の女性として、それぞれが成長していくストーリー。児童文学の王道ともいえる作品です。

さて、私が小学生の時に出会ったのが、ブライトン作品「冒険シリーズ」でした。

当時は、業者の方が学校に来て、書籍や学習教材を販売していました(今はどうなんでしょう)。夏の作文の宿題である課題図書、学研の「学習と科学」などは毎月楽しみにしていた人が多かったのではないでしょうか。

たしか、この本に出会ったのは「冬のおすすめ図書」の、図書目録にあった1冊ではなかったと思います。

購買は自由でしたが、“冒険”という言葉に惹かれ親に買ってもらった記憶があります。

そして、読み始めたら……もう止まらなくなりました。

◆イーニッド・ブライトン「冒険シリーズ」とは?

まずは、彼女の作品「冒険シリーズ」について見ていきます。

シリーズは全7冊。

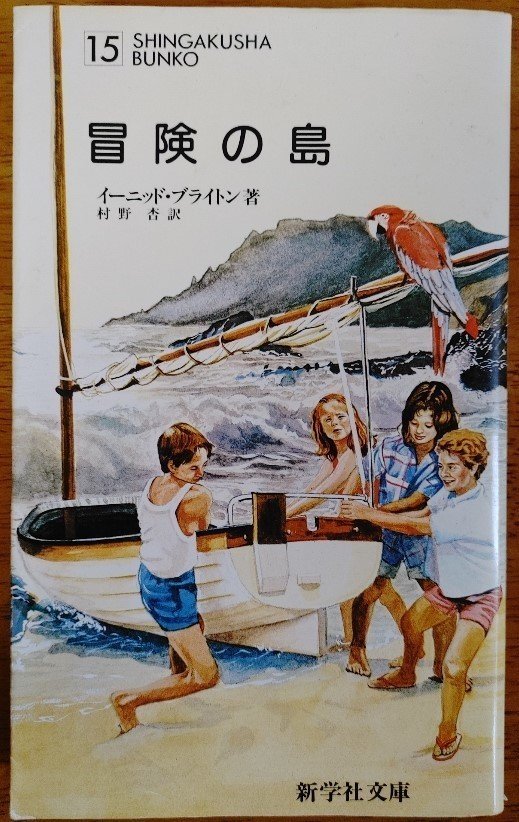

『冒険の島』『冒険の城』『冒険の谷』『冒険の海』『冒険の船』『冒険のサーカス』『冒険の川』があります。

発行元は、新学社(設立は昭和32年)という京都にある、幼児から中学3年生までのテキストなどを中心に販売している老舗出版社です。

「冒険シリーズ」の登場人物は少年・少女4人と1羽

・フィリップ=マナリング……生き物博士で、昆虫大好き。母子家庭として 働く母親のため、夏休み中に叔母の家で世話になる。

・ジャック=トレント……鳥類学者を目指す鳥好き少年。両親と死別。夏休 みにフィリップの家に行く。

・ルーシィアン=トレント……ジャックの妹。兄想いの女の子で、冒険好き の兄が心配でいつもついていく。

・ダイナー=マナリング……フィリップの妹。活発な女性だが動物が大の苦 手。フィリップとはいつもケンカばかりしている。

・キキ……ジャックの飼っているオウム。しゃべりは人間そっくりで、冒険 の危機から何度も救うことになる、名バイプレーヤー。

とにかく、登場人物がシンプルです。

この4人と1羽が、さまざまな冒険をして事件に巻き込まれていきます。

時には知恵を使い窮地を乗り越えたり、大人を見事にだましたりしながら、“冒険”をしていきます。

大人を見事に手玉に取るところなどは、あのマコーレ・カルキン主演の『ホーム・アローン』を彷彿とさせる痛快さです。

◆「冒険シリーズ」はワクワクする要素がいっぱい~『冒険の島』より

それでは、イーニッド冒険シリーズの中から、第1作目の『冒険の島』について触れてみます。

もちろん、ネタバレにならないようにしますが、簡単なあらすじを紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

舞台はイギリスの海辺の街グラーギートップス。

前期に成績の悪かったフィリップは、夏休みのあいだ学校に残り、午前中に夏期教室(いわゆる補講)を受けなければならなくなった。

そして夏期教室には、もう1人受講する者がいた。それがジャック=トレント。ジャックは鳥に関しては博士級だが、勉強はそっちのけで成績が振るわない。そこで、夏期教室に参加しなければならなかったのだ。

彼らは夏期教室を逃れるためあれこれ画策し、先生が夏期教室をあきらめざるを得ない方法を思いつき実行する。そして、フィリップの叔母の家で世話になることまで取り付け、いざグラーギートップスへと向かうのだった。

その海沿いの家には、フィリップの叔母とフィリップの妹ダイナーがいたのだが、ついに4人と1羽は合流する。

そして、この家には使用人の黒人ジョージョーが働いていた。

彼は奇妙な男で、夜に家の裏にそびえる崖に上がると「幽霊が出る」と子どもたちを脅すのだった。

実は海沿いの家からは、遠く無人島が見えた。鳥好きのジャックは、夏休みのあいだに、その島でさまざまな鳥を観察したいと願う。

そこで見つけたのが、ジョージョーが所有していた小船。

彼ら4人は、何度もジョージョーをだまし、小船を駆り出して島への上陸を果たす……。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この話の結末は割愛しますが、小説の冒頭から冒険感があふれ出て、物語の途中も彼らの行動に目が離せず、最後まで一気に読んでしまう作品です。

さて、この冒頭の設定、何かお気づきになったことがあるでしょうか?

そう、私が思い出したのがハリーです。

ハリーも両親を亡くし、叔父の家で世話になっています。自身の持つ能力に疑問を感じながら、叔父叔母にその能力で迷惑をかけないよう、ひっそりと生活しています。

そこに届いた1通の封筒。

ここからハリーの冒険が始まるのです。

やはり、ハリー・ポッターもイギリス児童文学の系統を、色濃く踏襲していると言えます。

◆イーニッド・ブライトンは人種差別主義者なのか?

イーニッド・ブライトンを語るうえで避けて通れないのが、彼女の人種差別問題です。

『冒険の島』でも登場する、黒人の使用人ジョージョーという人物がいます。

彼に対する書きようは、たしかに差別的な要素が多く表れています。

ジョージョーは、うすのろ(知能が少し劣っていて、反応や動作がにぶいこと)で、子どもたちもバカにしています(使用人よろしく)。

だまされて小船を使われるのも、子どもたちが一枚上手。

とにかく、ひどい扱われようです(作品には必要な人物ですが)。

(『冒険の島』新学社、挿絵より)

ブライトンの一部作品は、今では差別と称され、イギリスではイベントに異を唱える人権擁護団体が中止を訴えるなどの事件が起きました。

その後、作品も差別要素(とくにその名前に表れる)を極力除いて再販されたりしています。

たしかに、彼女は差別的な人物であったことは認められています。しかし、彼女が生きた時代を考えると、こうした考えが根底にあったとしても否定できないでしょう。

彼女が生まれたのは、日本なら明治30年。日本では初めて映画が公開されたという年です。

もし生きていれば現在123歳という年齢。ブライトンが文学を書き始めた時代や彼女の夫(のちに離婚)が軍人であったことから、彼女が差別主義者あったことは、容易に想像できます。

しかし、800もの作品を書いたブライトンは、類まれに見るストーリーテラーであり、私のように作品の中で冒険をした少年・少女がたくさんいたことでしょう。

たとえ、彼女が描く黒人像が攻撃的な差別であっても、私自身はその影響を受けることはありませんでしたし、純粋に物語に吸い込まれていきました。ようは、読み方の問題であるような気がします(むろん、影響を受ける子どももいるのも事実で、簡単な問題ではありませんが)。

それはさておき、こんな時期だからこそ、みんな冒険に出よう。

そう、本の中で……冒険が、あなたを待っています。