バカの言語学:「バカ」の語誌(3) 『日葡辞書』

←バカの言語学:「バカ」の語誌(2) 『節用集』『運歩色葉集』『塵芥』

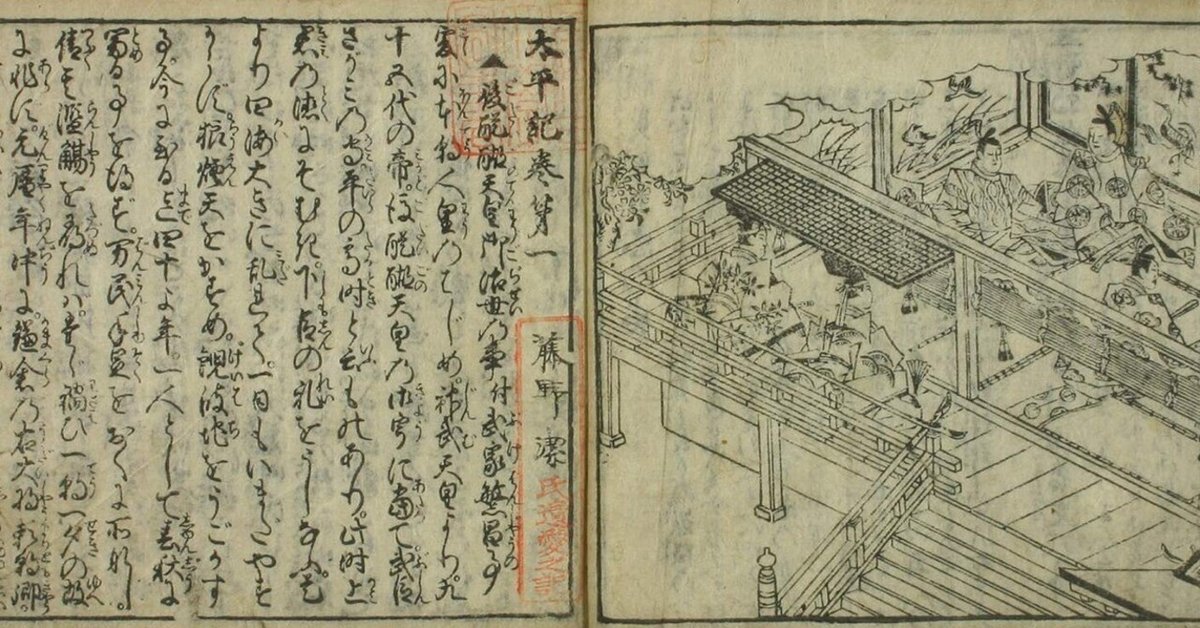

宣教師たちが作った『日葡辞書』

室町時代には『節用集』などの辞書以外にも「バカ」という言葉が使われている文献はあるのですが、それらは次回以降に見ていくとして、今回は辞書つながりということで、江戸幕府ができたばかりの1603年に作られた『日葡辞書』を取り上げます。

「葡」は「葡萄(ぶどう)」の「葡」ですが、「ポルトガル(葡萄牙)」を意味します(「ぶどうの牙」なんて、改めて見るとすごい当て字です)。つまり『日葡辞書』とは日本語-ポルトガル語辞典のことです。

この時代の日本とポルトガルを結ぶ存在といえばイエズス会です。『日葡辞書』は、そのイエズス会の宣教師たちが日本語学習のために、印刷機を日本に取り寄せて長崎で印刷・刊行しました。収録語数は約3万2000語、方言や話し言葉、仏教用語まで収められていて、かなり本格的な辞典です。日本語がローマ字表記されているため、「ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ」が「fa・fi・fu・fe・fo」と表されている(下唇を噛む "f" の発音ではなく、英語の "wh" に近いのだろうと思います)など、当時の日本語の音韻を知ることができるという点でも貴重な文献とされています。

イエズス会の宣教師たちは他にも、ジョアン・ロドリゲスが編集した文法書『日本大文典』や『天草版伊曽保物語』『天草版平家物語』など、主に日本語学習のための書物をいくつも作っています。これらは「キリシタン史料」と呼ばれて、当時の日本語の研究によく用いられ、現代の国語辞典にも用例として引かれたりしています。

ただ、これらの文献はやはりキリスト教の禁教後に焚書の対象とされたりなどしたために現存する部数は非常に少なく、『日葡辞書』に関していえば、所蔵が確認されているのはイギリス、ポルトガル、フランス、ブラジルの4ヶ所の図書館のみだそうです。

日本国内には原物は存在しませんが、岩波書店から全文の日本語訳である『邦訳 日葡辞書』が出版されています(現在はオンデマンド版のみ)。非常に高価な本のため、近所の図書館(複数)でも「禁帯出」で、資料室での閲覧しかできません。今回、日葡辞書で「バカ」について調べるにあたり、一文の儲けにもならないにもかかわらず、私はバカみたいに何度も図書館に通わざるをえませんでした。

しかしそれだけの価値は十分にありました。ほんとうに面白い本です。いっそのこと文庫にしても売れるんじゃないかと思います。

語数が豊富であることはすでに述べましたが、でたらめにページを開いても、必ずといっていいくらい驚くような記述に出くわします。"Fanacuso"(鼻くそ)や "Matagura"(股ぐら)などという、こんなのも載ってるの、と思うような言葉もそうですが、聞いたこともないし文字面だけではどんな意味だか見当もつかないような言葉もいろいろ見つけ出すことができます。

例えば "Votozzuuari"(弟悪阻)、"Subacu"(寸白)、"Qenyomo nai"(けんよもない)なんていうのがあります。もっともこれらはまだ、『広辞苑』や『日本国語大辞典』(以下、『日国』)などの辞書にも載っています(ただし「をとづわり」は「弟見悪阻」となっていますが)。

しかし、"Anamatagusari"(あな股腐り)だの、"Camomeguiri"(鷗切り)だの、"Vatagomi"(腸籠み)だのといった言葉は『日国』にさえ見当たりません(「あな股」のみならあります)。「あな股腐り」は「足指の間の肉の皮がむけること」という意味、後の2つは料理用語で、「鷗切り」は「鷗の形に似せた鮑の切り方」、「腸籠み」は「塩をつけた柔らかな藁の束。鳥とか魚とかを腐らせないで長持ちさせるために、そのはらわたを取り除いて、腹の中に詰めるもの」と説明されているのですが、こんな言葉まで布教に必要だったのでしょうか。きっと宣教師たちは、貴賤の区別を設けずに教えを広めていましたから、大名や裕福な商人からご馳走をふるまわれることがしょっちゅうあったのでしょう。そんなときに「オオ、カモメギリデスネ!」などと驚いてみせれば、相手も「ほほお、よくご存じですな」と言って胸襟を開いてくれたのかもしれません。もっとも、知っていても「コレハ何デスカ?」と尋ねたほうが相手を気分よくさせたのでは、と思えなくもないのですが、もしかすると宣教師たる者は常に私たちは何でも知っているぞというふうに見せなければならなかったのかもしれません。

『日葡辞書』にはオノマトペもいろいろ載っています。"Birari xarari"(びらりしゃらり)は、狂言でも使われている言い方ですが、「着物を見せびらかそうとする人などのように、あちこちと歩き回るさま、あるいは、やたらに身体を動かしたり、あちらこちらへ向きを変えたりする」とかなり細かく解説されています。また、"Zararito"(ざらりと)という現代でも使われるオノマトペのすぐ下に "Zararinto"(ざらりんと)というのもあって、これだけでは何を表しているのか見当もつきませんが、「何か絃楽器の絃を、指ででたらめにさっと掻きなでて鳴らす時に発する音の形容」なのだそうです。また、"Farifarito"(はりはりと)は、現代の辞書では切干大根を噛む音の形容とされていますが、『日葡辞書』では「乾いて粗いざらざらしたものとか、数枚の紙とかなどが音をたてるさま」となっています。

当時は京都の言葉が規範とされていたので、宣教師たちも基本的には京都の言葉を使っていたようです。しかしイエズス会は長崎を拠点として活動していましたし、社会的な階層に関係なくさまざまな人に接しなければなりませんでしたから、九州地方の方言も『日葡辞書』にはかなり集められています。特に京都周辺でのみ使われている言葉には "Cami"(上)、九州方言には "X. " または "Ximo"(下)と記してあります。

"Ximo" とされている言葉の中には "Fugui"(ふぐぃ)もあります。現代の表記では「ふぎ」、つまり「不義密通」の「不義」です。ほんとうに当時は九州でしか「不義」という言葉が使われていなかったのでしょうか。

もちろん同じ言葉でも現代と使い方や使う条件が違っているというのは、珍しいことではないでしょう。例えば "Carada"(体)は、「死体。時としては生きた身体の意味にも取られる」となっています。つまり「死体」の意味のほうがメインだったようで、しかも「卑語」とされています。

「卑語」認定を受けている言葉には他にも "Fedo"(反吐)のような、なるほどと思えるものもあるのですが、"Sanvoqi"(算置き)という「算木を置いて、それによって物事を占う人」を意味する言葉も卑語とされていて、これはどうしてだかよくわかりません。「邪教」に関わる言葉がすべて卑語とされているわけではないようなのですが。一方、 "Cusocurai"(糞飡い)なんていう言葉が「相手を侮辱する無礼な言葉」と説明はされていますが「卑語」にはなっていません。どういう基準があったんでしょうか。

卑語といえば、下ネタ系の言葉も充実しています。九州の方々を赤面させる "Bobo" (ぼぼ)が「婦女子の使う言葉」となっているのもちょっと驚きですが(ちなみにポルトガル語で "bobo" は「バカ」を意味します。「エイプリルフール」は "dia dos bobos"、つまり「 "bobo" の日」 です)、面白いのは「陰嚢」を表す "Fuguri"(ふぐり)で、意味がなぜか「陰茎」となっています。訳者が「この説明は適当ではない」とわざわざ注を入れていますが、宣教師たちはどうして間違えてしまったのでしょう。

想像をたくましくしてみるに、おそらくは日本人男性信徒が「ふぐり」の意味を説明するのに、ふんどしを脱いで実物を見せるわけにもいかず、身振り手振りで「ほら、ここにこんなふうに、ぶらーんと垂れ下がってる……」などと懸命に説明したにもかかわらずちゃんと伝わらなかったのでしょう。

何しろ宣教師たちが編纂しているわけですから、"Coi"(恋)すらも「愛情、または、よこしまな慕情」と邪欲扱いです。いわんや同性愛は、彼らにとって断じて許すべからざる行為だったはずでした。それでも関係する言葉が "Nanxocu"(男色) "Nenja"(念者) "NHacudǒ"(若道)と3つも載っているのは驚きです。語釈にはなぜかラテン語で "Peccado mao" "Peccado nefando" などと書かれています。どちらもグーグル翻訳にかけてみると、それぞれ「私は罪人です」「罪を犯すことで」となります。前者は、こんな汚らわしい言葉を書く私は罪人、みたいなことなのでしょうか。

いったい何でそんな罪深い言葉を載せなければならなかったのでしょうか。これについても想像をふくらませてみますと、当時の日本では、同性愛(男性間の)に対しては、少なくともキリスト教圏ほどタブー意識がありませんでした。そのため、神父たちが生涯独身と聞いた武士らが「とてもいい男の子がおりますが……、パードレは男色にはご興味がおありかな?」みたいなことをよく言ってきたのではないかと思います。そういうとき、意味がわからずにとまどっていると、ほんとうに男の子が連れて来られかねませんので、前もってこういう言葉を学んでおいて、「オオ、汚ラワシイ! アナタ、いんへるのニ堕チマスヨ!」と叫んで相手を悔い改めさせたのではないでしょうか……。

ついつい『日葡辞書』そのものの説明が長くなってしまいました。しかしここまで見てきて感じるのは、今まで宣教師というと、神の愛を知らない未開な野蛮人どもを救ってやる、みたいな傲慢な考えの持ち主たちなんだろうと勝手なイメージを私は抱いていたのですが、少なくとも当時のイエズス会の人たちは相手の文化をこんなにも細かいところまで調べ上げ、相手の懐に深く入っていこうとしていたのだな、ということです。

「愚かさ」は時代によって異なる?

それでは『日葡辞書』で「バカ」を引いてみましょう。

Baca. バカ(馬鹿・馬嫁・破家) 物事をよく知らなかったり,躾が悪く,礼儀をわきまえなかったりするために,人がしでかすでたらめ.¶ Bacao yǔ, l, suru.(馬鹿を言ふ,または,する)物事をよく知っている人や,礼儀をわきまえた人ならしないようなことを言ったりしたりする.

「物事をよく知らなかったり、躾が悪く、礼儀をわきまなかったりする」というのは、BQTのうちの3つ、ウスラバカ・クソバカ・トンデモバカという分類そのままではないか、というのは我田引水に過ぎるでしょうか。私にはどうしてもそう思えるのですが、しかしここで重要なのは、むしろ語釈の最後の「でたらめ」だと思います。つまり「バカ」はあくまで「人がしでかす」言動を指していて、その言動をする人のほうは指していません。用例も「バカを言う」「バカをする」が挙げられています。

「でたらめ」というのは無秩序ということであり、「『バカ』の語誌(2)」で見た『文明本節用集』が「バカ」の意味としていた「狼藉」を指すのではないか……。そう考えることができそうです。

ちなみに「狼藉(Rǒjeqi)」は「すなわちQuantai.(緩怠)無礼、放埒、乱暴」となっています。「緩怠(Quantai)」も引いてみると、意外と長くて、「不注意なり,怠慢なりから,ある人が他の人に対してなす無礼や侮り.しかし,今日では一般に,ある人が他の人に反抗して行なう罪悪や無礼の意味に取られる」となっています。

「でたらめ」とぴったり重なると考えていいのかは微妙ですが、おおまかに考えればやはり「バカ」=「狼藉」という『文明本節用集』の解釈がこの時代にもまだ生きていたのだとはいえそうです。ただ『日葡辞書』においては、狼藉の原因として「頭の悪さ」「躾の悪さ(品位のなさ)」「無礼さ(常識のなさ)」が含意されているように読み取れます。

そして「バカを言う(する)」人のほうを指す言い方として、以下のような言葉が出てきます。

Bacaguena. バカゲナ(馬鹿げな) 無作法で,躾が悪くて,物事をよく知らない(者),愚かな(者),など. ▶Bacamono

――――――――――――――――――――――――――――――――

Bacamono. バカモノ(馬鹿者) bacaguena, bacana(馬鹿げな,馬鹿な)に同じ.上の条〔Bacaguena〕に同じ.▶Xiremono

――――――――――――――――――――――――――――――――

Bacana. バカナ(馬鹿な) →前条

――――――――――――――――――――――――――――――――

Bacazzura.バカヅラ(馬鹿面) 無作法で躾のよくない者のつらつき.

つまり「バカげな者」「バカな者」「バカ者」という形で「バカを言う(する)人」を表していることになります。

この点について、松本修の『全国アホ・バカ分布考』(以下、『アホ・バカ』)に面白い指摘があります。

同書は、近畿ローカルの番組ながら驚異的な視聴率で人気を誇る「探偵!ナイトスクープ」の企画として日本全国の「アホ・バカ表現」について大々的に調査した結果を当時のプロデューサーがまとめ、併せてそれらの言葉の歴史も辿った本で、バカ学にとっては先駆的な偉業といえる名著だと私は思っています(前回も書きましたが)。

この本によると、近畿地方では「アホ」をもっぱら使い「バカ」はあまり使われないのですが、「バカモン」「バカタレ」という言い方ならよく使われているのだそうです。著者の松本修はこのことと『日葡辞書』の記述を関連付け、以下のように書いています。

この辞書が編纂された安土桃山時代の日本において、「バカ」は「バカ」のみでは現代の「バカ(愚か。愚か者)」たりえなかった。「バカ」は「人がしでかすでたらめ」を意味していたにすぎず、「愚か(者)」を意味するためには、「~な」「~げな」「~者」と言葉を補足すること、すなわち一種の比喩として用いることが必要であったことが読み取れるのである。

しかしよく考えてみると、同じような使い方がされる言葉は他にもあります。上記の文章の中に何度も出てくる言葉、すなわち「愚か」です。

「愚か」という言葉もまた、これだけでは人を指しません。人の意味にするためには「愚かな者」または「愚か者」と言わなければなりません。もっとも「愚かを言う」「愚かをする」という言い方がないのは「バカ」と異なるところなのですが。

また、「「バカ」の語誌(1)」で見た「をこ」についても同じことがいえます。やはり「をこ」のみで人を指すケースは、私が調べた限りではないようです。「をこを言う(する)」という言い方がない点でも「愚か」と似ています。

『日葡辞書』には「愚か(Voroca)」も載っていますし、「をこ」については「をこの者(Voconomono)」という形でのみ載っています。表記が現代のローマ字表記と違っていて頭文字が "V" になっていますが、これは "U" のことで、発音的には英語の "W" と同じです。「愚か」は今まで見てきた史料では「おろか」と表していますが、『日葡辞書』では「を」で始まると見なしています。

Voroca. l, Vorocana. ヲロカ,または,ヲロカナ(疎・愚か,または,疎・愚かな) 不完全な(もの),または,不出来で粗悪な(もの).¶ Vorocana fito. (疎かな人)がさつな人,または,行き届かず不注意な人.¶ また(愚かな),知恵や才能の足りない(こと).¶ Vorocana fito.(愚かな人)粗野な人,無知な人.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Voconomono. ヲコノモノ(嗚呼の者) 自由気ままで,専横な,しつけの悪い無法者.

"Voroca" は「疎か」も含むのでややこしいのですが、「愚か」についてのみ見ると、「愚かな人」という用例の説明に「粗野な人」とあるのが目に留まります。

そして "Voconomono" を見ると、"Baca" にはあった「物事をよく知らなかったり」に当たる表現が、こちらには全くありません。もっとも「「バカ」の語誌(1)」で、「をこ」に「尾籠」という字が当てられ、これが「びろう」と読まれるようになると「無礼な」という意味で使われるようになったことを見ました。この時代には「をこ」はもう「バカ」の意味をもたなくなったのでしょうか。

実は、同じく「「バカ」の語誌(1)」で見た「しれもの(痴者)」についても、『日葡辞書』ではこんなふうに説明しています。

Xiremono. シレモノ(痴者) Bacamono(馬鹿者)に同じ。自分の勇敢さを自惚れ、他人に対して礼儀を守らないで、傲慢不遜に振舞ったりする者。

「Bacamono(馬鹿者)に同じ」となっているのですが、こちらも "Voconomono" と同様、「物事をよく知らない」という意味の表現が使われていません。『源氏物語』の中で使われていた「痴者」には、「勇敢さに自惚れ」たりとか「傲慢不遜に振舞ったり」などという意味はありませんでした。いつの間にこんなことになってしまったのでしょう。

今度は「愚」の字を含む漢語を見てみます。

GV. グ(愚) 粗野・不作法なこと,知恵の浅いこと.文書語.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Gucan. グカン(愚憨) 粗野・無作法なこと,または,知恵,分別が足りないこと.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Guchi. グチ(愚癡) 無知.¶ Guchi gudon. (愚癡愚鈍)無知で粗野・無作法なこと.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Guchimuchi. グチムチ(愚癡無智) 無知、または、知恵の浅いこと。

Gudon. グドン(愚鈍) Vorocani nibuxi. (愚かに鈍し)粗野・無作法なこと,または,無知なこと,▶Guchi(愚癡)

――――――――――――――――――――――――――――――――

Gunin. グニン(愚人) Vorocana fito.(愚かな人)無知な人.例,Gunin naçuno muxi tonde fini iru.(愚人夏の虫飛んで火に入る)無知な人は,火の中へ飛び入って身を焼く夏の蝶〔蛾〕のようなものである.これは,盗みをすれば殺される結果になることを知りながら,盗みをする貪欲な人,盗人などのことと解される.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Guxa. グシャ(愚者) Vorocana mono.(愚かな者)無知で粗野・無作法な者.

「愚癡」についてはBQTでいうウスラバカの意味だけのようですが、「愚」「愚憨」「愚鈍」には「無知」とともに「粗野・無作法な」という意味があるとされています。「愚鈍」にまでそんな意味があるというのは、現代の感覚からするとちょっと奇妙ですが、ともかく "Vorocana fito" の語釈と対応しています。

こう見ていくと、ただ単に「バカ」という言葉がかつては「狼藉」の意味だった、というだけの話ではないようです。つまり、そもそも「愚か」という言葉、あるいは「愚かさ」という観念が、いつの間にか、「無知」だけでなく「狼藉」をもたらす「乱暴さ」「荒っぽさ」の観念をも含むようになったのではないか、と推察できます。それに伴って、これまで「愚か」の意味をもっていた言葉も「乱暴さ」や「荒っぽさ」の意味をもつようになったのではないでしょうか。

先ほども少し触れましたが、「をこ」の当て字だった「尾籠」が鎌倉時代には「びろう」と読まれるようになり、「無礼な」の意味で使われるようになっていました。「「バカ」の語誌(1)」ではその例文を『平家物語』から引用しましたが、以下のような文もあります。

義仲をこの者で候。只今朝敵になり候ひなんず。いそぎ追討せさせ給へ。

これは源義仲が率いる兵たちによる京中での「狼藉」を鎮めよ、と命ずるために後白河上皇が「鼓判官」と呼ばれていた平知康を義仲のもとに派遣したところ、「鼓判官といふは、よろづの人にうたれたうたか、はられたうたか」と嘲られたため、平知康が上皇に追討を進言する台詞です。この「をこの者」は明らかに「自由気ままで,専横な,しつけの悪い無法者」という『日葡辞書』の語釈どおりの意味で使われています。もっともイエズス会は『天草版平家物語』を出版していますから元の『平家物語』も知っているはずで、もしかするとこの文を念頭に置いて "Voconomono" の語釈を書いたのかもしれないのですが、

『平家物語』の巻第十には、こんな一節もあります。

しかるに昔の洪恩を忘れ芳意を存ぜず、忽ちに狼羸の身をも(ッ)て猥しく蜂起の乱をなす。至愚の甚しき事申してあまりあり。

平重衡を放免するから三種の神器を返還せよという後白河上皇の院宣に対して源氏追討を主張する平宗盛の返信(請文)の一節ですが、死罪を免じられた恩を忘れて「蜂起の乱」を起こした源頼朝を専横な無礼者として断罪するのに「至愚」という言葉を使っています。

ですから、もしも「愚かさ」の観念が変化したのだとすれば、鎌倉時代にはすでにその変化が起きていたと考えられます。もっともこういう観念の変化や変遷については、非常にたくさんの史料を綿密に調べなければ、はっきりしたことは言えません。現在の私にはその可能性を指摘するのが精一杯です。

ウスラバカを表す新しい(?)言葉

それではこの当時、ウスラバカを意味する言葉はなかったのか、というと、そういうわけではありません。

例えば、「「バカ」の語誌(1)」で見た「ほる・ほく」「うつく」「たわく」に関わる言葉は、鎌倉時代以前には、一時的にぼんやりするとか病気や老いによって判断力が鈍くなってしまうといった意味でしたが、『日葡辞書』の時代には「バカになる」という意味ももつようになり、またうしろに「者」がついて「愚か者」の意味になったりもしています。

Fôqe, quru, eta. ホッケ,クル,ケタ(耄け,くる,けた) 馬鹿である,または,馬鹿になる〔ぼける〕.¶ Fôqeta fito. l, fôqemono.(耄けた人.または,耄け者)馬鹿,あるいは,愚鈍な人.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Fore, ruru, reta.ホレ,ルル,レタ(耄れ,るる,れた) 分別がなくなる,または,年取ってぼける.例,Voini foruru.(老いに耄るる)年老いてそのためにぼける.また,強く愛好するものとか,心ひかれるものとかに熱中している,あるいは,夢中になっている.例,Fitoni foruru.(人に耄るる)ある人に熱狂的な愛情,感情を抱く.¶ Coni foruru.(子に耄るる)子どもに常軌を逸する程の度外れた愛情を抱く.¶ Foreta cotouo yǔ.(耄れた事を言ふ)馬鹿らしいこと、あるいは、無茶なことを言う。

――――――――――――――――――――――――――――――――

Foregoto.ホレゴト(耄れ事) Foreta coto(耄れた事)と言う方がまさる.馬鹿らしいこと,無茶なこと.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Foremono.ホレモノ(耄れ者) Foreta fito(耄れた人)に同じ.分別のなくなった人,あるいは,老いぼれた人,または,卒中とか中風などの病気のために,判断力が完全でない人.¶ また,馬鹿,あるいは,愚か者

――――――――――――――――――――――――――――――――

Vtçuqe, uru, eta. ウツケ,クル,ケタ(虚け,くる,けた) 物が中身がなくうつろである.¶ また,比喩.馬鹿になる,または,馬鹿である.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Vtçuqe. ウツケ(虚) 馬鹿らしいこと.¶ Vtçuqeuo tçucusu(虚を尽す)ひどく馬鹿らしいことを言う,または,する.Vtçuqemono(虚者)馬鹿者. ▶Afǒ

――――――――――――――――――――――――――――――――

Tauaqe, uru, eta. タワケ,クル,ケタ(戯け,くる,けた) 馬鹿になる.¶ Tauaqeta mono, l, tauaqe. (戯けた者・または,戯け)大馬鹿者,あるいは,愚か者,など.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Tauaqemono. タワケモノ(戯け者) 馬鹿者,あるいは,愚か者.

「ほる(ほれる)」は、「耄碌」や「人・物に夢中になる」という、現代の私たちに馴染みのある意味で主に使われていたようですが、"Foremono"(ほれ者)には「バカ」な人の意味もあります。また "Coni foruru"(子に耄るる)が「親バカ」の意味になっていることも注目していいかと思います。

これに対して「ほく(ほける)」(現代の「ぼける」)は「バカになる」の意味になっていて、"Fôqemono"(ほうけ者)という言葉も出てきます。「うつく(うつけ)」と「たはく(たはけ)」もほぼ同様です。

"Foremono" や "Vtçuqe, uru, eta" の語釈から察するに、これらはいずれも鎌倉時代までの使い方から変化して(あるいは拡張して)、ウスラバカを意味する言葉になっていると思われます。まるで、かつてはウスラバカの意味だった「おろか」「をこ」「痴れ者」「愚」の代わりに「うつけ」「たはけ」などがウスラバカの意味で使われ出したかのようです。

他にも「あはう」「あやかり」「あんがう」など、これまでの文献では見かけなかった言葉が、ウスラバカの意味で『日葡辞書』に出てきます。

Afǒ アハゥ(阿房) Vtçuqe(虚)に同じ.愚かな人,馬鹿者.¶ また,馬鹿なこと.¶ Afǒuo yǔ.(阿房を言ふ)馬鹿なことを言う.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Afǒguena. アハゥゲナ(阿房げな) 馬鹿な(者,または,こと).

――――――――――――――――――――――――――――――――

Ayacari. アヤカリ(あやかり) 馬鹿者.▶Ayacaxi.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Ayacaxi. アヤカシ(あやかし) 馬鹿者.▶Ayacari.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Angǒ. アンガゥ(鮟鱇) Ancǒ(鮟鱇)という方がまさる.足のある魚.¶ また,阿呆,馬鹿者.

「あはう」は、もちろん「アホ(阿呆)」のことですが、鎌倉時代に鴨長明が書いた『発心集』の巻八で使われています(これについては異論が存在しますが、別の機会に見ることにします)。しかしそれ以降は室町時代後期にわずかな用例があるのみで、「バカ」を意味する言葉としては新しい部類に入ると考えられます。「あやかり」と「あんがう」は、その後方言として残る言葉ですが、「バカ」の意味では『日葡辞書』が初出ではないかと思います(ちなみに魚としての「鮟鱇」は、現在と違って、サンショウウオを表していたようです)。

これらの新しい(?)言葉もまた、かつての「おろか」「をこ」に代わってウスラバカを意味する語として使われるようになった、ということなのかもしれません。

無謀にも原文を調べてみる

しかし上記の引用はいずれも日本語訳からのものですから、原文での意味の違いがどうなっているのか、どうしても気になります。例えば "Guchi" や "Guxa" の「無知」と "Tauaqemono" や "Afǒ" の「馬鹿者」とは、原文では区別されているのでしょうか。

私が『邦訳 日葡辞書』を閲覧するために通った図書館には『日葡辞書』の原書の影印本も置かれています。私はポルトガル語なんてまるきりわからないのですが、ネットの翻訳サイトを駆使すれば何となくでもわかるのではないかと無謀な考えを起こして、今まで日本語訳で見てきた項目の原文を調べてみることにしました。

まずは "Baca" ですが、以下のようになっています。

Baca. Desordem que hum faz por pouco saber, ou pouca criaçáo, & cortezia. ¶ Bacauo yū , l, suru. Dizer, ou fazer cousas que não são de homem que tem saber nem cortezia.

イギリスのオクスフォード大学が所蔵している物をそのまま複写しているので、汚れや文字のかすれもあって、正確に読み取れたか自信はありません。しかしグーグル翻訳にかけると、こうなります。

バカ。 わずかな知識、わずかな創造、および礼儀のために人が引き起こす無秩序。 ¶ Bacauo yū , l, する. 知識や礼儀をわきまえない言動。

案外わかりやすいです。"Desordem" が「無秩序(disorder)」、"hum" は「人」("human" の "hum")、"pouco" はおそらく英語の "little" に相当し、グーグル翻訳では「わずかな」になっていますが「ほとんどない」と訳すほうがいいと思います。そして "saber" は「知識」、"criaçáo" は「躾」("criaçáo" だけで調べると「創造」になりますので、人が人となるプロセスみたいな意味なのでしょう)、"cortezia" は「礼儀」のはずです。そして例文に対する説明の "dizer" が「言うこと」、"fazer" は「すること」に違いありません。

次に "Bacaguena" を見てみます。

Bacaguena. Homem descortêz mal criado, & de pouco saber, paruo, & c.

グーグル翻訳にかける前に推理してみましょう。"descortêz" は "cortezia" に "des" が付いて打ち消す言葉のようです。"mal criado" はよくわかりませんが、もしかすると "criado" が先ほどの "criaçáo" と関係あるのかもしれません。"pouco saber" が再び出てきましたが、"paruo" は何でしょう。

ではグーグル翻訳にかけてみます。

バカゲーナ。 育ちの悪い無礼な男、知識の少ない、パルオなど。

ほぼ推理どおりかと思います。この訳文を『邦訳 日葡辞書』のもの(「無作法で,躾が悪くて,物事をよく知らない(者)」)と比較すると、私は "descortêz" の後にカンマがあるのを見落としてしまったのかもしれません。"homem" が 「男」になっているのは英語の "man" と同じことです。

最後の「パルオ」は何なのでしょう。調べてみると、どうやら "paruo" は現代の表記では "parvo" が正しいようです。つまり先ほどの "U" が "V" になっていたのと逆です。当時は "u" と "v" の表記の区別が、大文字は "V"、小文字は "u" で統一されていたということでしょうか。詳しくはわかりませんが、ラテン語でも同じような表記をしていたようです。

"parvo" だけでグーグル翻訳にかけると「バカな」となりますが、"parvo" の同義語も出てきて、先ほど触れた"bobo" や "idiota" "estúpido" などが並んでいます。これらは英語でいえば "fool" "idiot" "stupid" にあたると思われます。「「バカ」の語義(3)」で見た『講談社カラー版 日本語大辞典』では、 "fool" がウスラバカ、 "stupid" がトンデモバカとされていました。ほんとうにそのとおりか断言はできませんが、"parvo" にはウスラバカの意味があるのかもしれません。そしてもしそうなら、「バカげな」という言葉にもウスラバカの意味があったことになります。「バカ者」も「バカげな者」と同じ、となっていましたから、やはりウスラバカの意味もあったのだろうと推測されます。

これらの「バカ」を含む言葉がウスラバカの意味をもったのが、『文明本節用集』よりも後のことなのかは、今のところ判断できません。

次に "Voroca" の後半、「愚か」のほうの語釈を、グーグル翻訳の結果と併せて見てみましょう。

¶ Item. Cousa de pouco saber, & engenho. ¶ Vorocana fito. Homem rude, ou ignorante.

¶ アイテム。 少しの知識と創意工夫のこと。 ¶ ボロカナフィト。 失礼な人、または無知。

"Item" は、ポルトガル語から日本語への翻訳だと「アイテム」と出てしまいますが、ラテン語からの訳にすると「また」となります。おそらく慣用的な書き方なのでしょう。

"Cousa" については「もしかして Coisa」と出てきますが、私の読み違いなのか、古いポルトガル語なのか定かではありません。"pouco" はやはり「少し」になってしまいますが、「ほとんどない」だと思います。"engenho" は『邦訳 日葡辞書』では「才能」になっていました。

"Vorocana fito" が「ボロカナフィト」になるのはしようがないとして、注目すべきなのは "Homem rude, ou ignorante" です。 "rude" は英語と同じで、ウェブサイト「Weblio英和辞書」によると「失礼」の他に「未加工の」「粗末な」「未開の」といった意味があります。 "ignorante" も英語の "ignorant" とほとんど同じで、「無知な」という意味ですが、能力の問題というより「知っているべきことを知らない」という意味になるようです。ですから「愚か」はやはり「失礼」で「非常識」という、トンデモバカの意味で使われていたのだということがわかります。

「愚」がつく漢語もいくつか見てみます。

GV. Rudeza, pouco saber. S.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Gucan. Rudeza, ou pouco entendimento, & saber.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Gudon. Vorocani nibuxi. Rudeza, ou ignorancia.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Guchi. Ignorancia. ¶ Guchi gudon. Ignorancia, & rudeza.

"entendimento" 以外は、もうだいたいおわかりかと思います。 "entendimento" は「理解」「知識」「知能」を表す言葉のようです。

『源氏物語』のころとはだいぶ違った意味とされていた「をこ(の者)」と「痴者」も見てみましょう。

Voconomono. Homé liure, absolute, mal criado, desaforado.

――――――――――――――――――――――――――――――――

Xiremono. i, Bacamono. Homem que presume de sua valentia, que asoberba, & irata mal aoi outror com pouca cortesia.

"liure" も現代の表記では "livre" となるようです。そういった修正をいくらか加えてグーグル翻訳にかけると、"Voconomono" は「自由人、絶対的、やんちゃ、厚かましい」、 "Xiremono" は「彼の勇気を自負し、傲慢で、礼儀をほとんど持たずに他人にひどく激怒する男」となります。

一方、『日葡辞書』におけるウスラバカ系は、日本語訳がだいたい一緒だったので、代表例として "Tauaqemono" を見てみます。

Tauaqemono. Paruo, ou tolo.

"Afǒ" "Vtçuqemono" などもそうなのですが、"paruo" や "tolo"、あるいはこれらから派生したとおぼしき言葉が記されています。

"paruo" は先ほども見た "parvo" ですが、"tolo" は初登場です。グーグル翻訳で同義語が出てこなかったのですが、英訳してみると "fool" になります。やはりウスラバカの意味が強いのではないかと思われます。少なくともこの2語は『日葡辞書』において、"pouco saber" や "ignorante" と区別されているように思います。

その区別が、BQTでいうとウスラバカとトンデモバカの違いになるのではないか、と私は考えています。

◎参考・引用文献

土井忠生ほか編訳『邦訳日葡辞書』 岩波書店、1980年

松本修『全国アホ・バカ分布考』 太田出版、1993年/新潮文庫、1996年

杉本圭三郎『新版 平家物語 全訳注』 講談社学術文庫、2017年

『日葡辞書 VOCABVLARIO DA LINGOA DE IAPAM』 勉誠社、1973年

ウェブサイト「Weblio英和辞書」 https://ejje.weblio.jp/