手段と目的をはき違えないためには?

こんばんは。

『行マ研サポートライター』の狂さん(Linkedin HN)こと、山﨑です。

今晩もよろしくお願いします。

本日も『行マ研』の「行政課題解決セミナー」では、どんな取り組みがされているのかをお伝えしたいと思います。

本日のテーマは「手段と目的をはき違えないためには?」です。

もともと手段とは、ある目的を実現するために選択するもののはずです。

手段と目的をはき違えるとは、その手段を実行すること自体が目的化してしまうことを指します。

手段と目的をはき違えると、どんな間違いを犯すのか?

手段の目的化とは、バスケットに喩えるなら、「3ポイントシュートを多く決めれば試合に勝てる」と考え、「3ポイントシュート」ばかりを狙った結果、試合に負けてしまうことだと言えるでしょう。

本来なら「試合に勝つ」という目的を達成するための手段だった「3ポイントシュート」が、いつの間にか『目的化』してしまうことで、本来の目的を忘れてしまい、結果として望まぬ結果しかもたらさないことだと言えます。

「手段が目的化する」という現象は、組織やプロジェクト運営において、思わぬ混乱や失敗を引き起こします。

本来の目標を見失い、成果が出ないばかりか、さらなる問題を招くこともあります。

この現象を理解するために、いくつかの実例を見てみましょう。

1. デジタルトランスフォーメーション(DX)の落とし穴

ある製造業の企業では、業務効率化を目的としてERPシステムを導入しました。

しかし、その選定は現場のニーズを十分に考慮しないまま進められました。

結果として、導入したシステムは複雑で操作が難しく、現場では手作業に逆戻りする部署が続出しました。

何が問題だったのか?

DXの目的は「業務効率化」でしたが、システム導入そのものが目的化してしまったのです。

現場で使いやすいシステムの選定や十分な教育を怠ったことで、目標であった効率化は達成されませんでした。

2. サプライチェーンマネジメント(SCM)のデータ過多

ある食品メーカーが、SCMの改善を目的に新しいデータ収集システムを導入しました。

各サプライチェーンの段階で詳細なデータを収集し分析する仕組みを整えましたが、情報量が膨大すぎて分析が追いつかず、意思決定が遅れる結果になってしまったのです。

失敗のポイントは?

「詳細なデータを収集すること」が目的化し、元々の目標である「迅速で最適な供給」が実現されませんでした。

必要なデータに絞り込む視点が欠けていたのです。

3. 教育現場におけるIT化のジレンマ

ある学校では、生徒の学習効率を向上させるためにタブレット端末を導入しました。

しかし、教師への十分な研修が行われなかったため、端末はほとんど使用されず、紙媒体への依存が続きました。

何が本来の目的だったのか?

本来の目的は「生徒の学習効率の向上」でしたが、タブレットの導入そのものが目的になり、必要なサポートや運用体制が後回しにされました。

4. 地域プロジェクトの迷走

ある自治体が観光活性化のために立ち上げたプロジェクトでは、「観光PR動画の制作」を目標として掲げました。

しかし、プロジェクトの進行中に「動画の再生回数を増やすこと」が目的化し、再生数を稼ぐための派手な内容に偏りました。

結果として起こったこと

動画は注目を集めたものの、観光地への実際の訪問者数は増えませんでした。

本来の目標である「観光客数の増加」を忘れ、数字を追い求めたことが失敗の原因でした。

手段と目的を見誤ると何が起こるのか?

これらの事例が示すように、手段が目的化すると、以下のような問題が発生します。

1. 目標が達成されない

本来の目的が置き去りにされ、手段が目的となることで、成果を上げることができません。

事例:自動化の過剰適用

中堅物流会社が、配送計画をAIに完全依存した事例があります。

目的としては「配送計画」を人手をかけずに造ることのようでした。

しかし、システムエラーが発生した際に代替策がなく、配送遅延が多発してしまったのです。

その結果、信用低下による取引先の離脱がおこってしまったのです。

原因は、システム自動化の「完璧性」を過信し、計画策定の柔軟性を考慮しなかったことにあります。

正に自動化の過剰適用が招いた失敗と言えるでしょう。

2. リソースの浪費

必要以上の時間、労力、費用がかかるため、効率が悪化します。

事例:会議の回数増加で決定が遅れる

IT企業で、透明性向上を目的に週次会議を導入しました。

しかし、会議での議論が冗長化し、決定が遅れる問題が発生したのです。

その結果、プロジェクトスケジュールが遅延し、顧客満足度が低下してしまいました。

原因は、会議を「開催すること」自体が目的化したことと、会議そのものが「リソースの浪費」につながることを見抜けなかったことにあります。

同時に、効率的な意思決定が行われなかったことも、悪循環を生み出す原因になったと思われます。

3. 信頼の低下

上記の2例を見れば分かるとおり、成果が出ないことにより、顧客、従業員や関係者からの信頼を失います。

セミナーレポート「手段と目的をはき違えないためには」

講師メッセージより

「手段」と「目的」は言葉の意味が違うのは明らかですが、プロジェクトを始めると気が付いてみると「手段」が目的化してしまうことはよくあること。

例えば世間をにぎわせているDXは手段でしょうか?

目的でしょうか?

本当に大事なのは目的であり『ザ・ゴール』を設定しない限り手段が目的を達成したかどうかもわかりません。

今回のワークショップでは「手段」が「目的」となっている場合のシンプルな立て直し方と、「目的」を達成する「手段」を考えるプロセスについて、TOC流の実践ワークショップで学んでいただきたいと思っています。

ワークショップレポート

今回のワークショップでは、UR川口芝園団地での多文化・多世代共生型こども食堂「世界料理厨房」について議論しました。

川口芝園団地は約2,500世帯が住み、その半数は中国人で、日本人の居住者は超高齢化が進んでおり、日本人と中国人のコミュニティの分断が課題となっています。

コミュニティの再構築も目標として世界料理厨房が立ち上がりましたが、芝園団地内で自立して運営してもらうためにも、日本人、中国人の住人それぞれから、世界料理厨房のリーダーを見つけるにはどうすればいいか…。

運営に携わる川口こども食堂の佐藤さんはモヤモヤされていました。

今回の事例は、川口芝園団地でのイベント、子ども食堂『世界料理厨房』についてです。

住民の半数が中国人となり、それぞれの民族性などの違いから、意思の疎通がしづらい状況下にあった訳です。

そんなコミュニティの再構築を目標に『世界料理厨房』は始まったですが、芝園団地内で自立したイベント運営をしてもらうにはどうしたら良いのか?

というモヤモヤが生まれてきたのです。

そんな時、岸良CEOが問いかけられました。

上司に提案したときに「それって、そもそもの目的って何?」って言われたことありませんか?

優秀な人でも、目的を忘れてしまう。

目的がわからなければ、生産性が上がったどうかもわかりません。

以前にもお伝えしましたが、

「人は目の前に望ましくない現象が現れると、それを問題だと思って、解決したくなる」

衝動に駆られます。

ゴールドラット博士は、これを

「目の前のことに対処したいという人間の本能を見くびってはならない」

と言い換えられました。

運営に関わっておられた佐藤さんは、正にこの状態だった訳です。

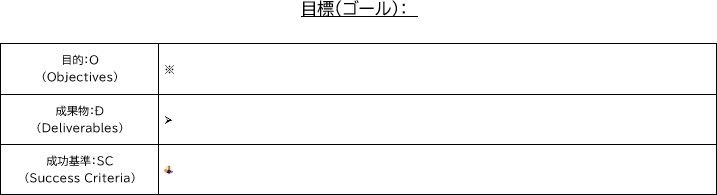

岸良さんの解説から、プロジェクトの

目的(Objectives)

成果物(Deliverables)

成功基準(Success Criteria)

を明確にして、目標をすり合わせる、ODSCのワークショップが始まりました。

岸良さんの質問に答えて、ODSCが纏まっていきます。

こちら(👆)がODSCのシートになります。

目的(Objectives)

成果物(Deliverables)

成功基準(Success Criteria)

を明確にして、このシートに当てはめていきます。

そのヒントが、ファシリテーターの岸良CEOから示されます。

・発言された言葉をそのまま書くのがコツ。

・自分の言葉がそのまま書かれることで、モチベーションが高まる。

・発言を合わせたり、重ねたりするのはOK。

・チームでやって、相手の言葉が入ると、モチベーションが高まります。

・また、経営理念や社会貢献の言葉が入ると、協力を得やすくなります。

岸良CEOのファシリテーションにより、参加者の皆さんが協力して、ODSCを完成に導かれたのです。

参加者の皆様の知恵を集めて、ODSC「川口発 ワクワクハッピーに人が集まるインターナショナルコミュニティ」が完成しました。

今回の学び

皆さまのアイデアで、子供食堂という既存の枠が外れて、高い目標が出来上がる様子が、ワクワクするものでした。

チームでODSCを作成して、目標が出来上がるワクワクする過程を共有することで、メンバーとの一体感が生まれて、プロジェクトの加速が期待できそうです。

ODSCという、高い目標を明確に記すシートによって、「手段と目的をはき違えない」ための取り組みを、完成させることができました。

行マ研のセミナーでは、こうした取り組みにより、普段間違いに陥り易い、「手段と目的をはき違えないためには」といった事例も、解決に導くことができます。

これを日常の業務に活かすことができたら、どれほど多くの問題が解決されるでしょうか。

次回予告

さて明日ですが、明日は1日お休みをいただきます。

というのも明日は、『TOCクラブ』があり、そちらに参加させていただく予定だからです。

明日は、

「実録 子どもイノベーター塾の挑戦 大人が解決できない難問に挑む夏休み」

と題しまして、以下の内容が発表されます。

夜が明けると、商店街はあたり一面ごみだらけ――。

世界中から多数の観光客が訪れる京都では観光地のごみ問題が

深刻な社会課題になっており、その解決に向けて自治体や地域住民は

日夜奮闘しているものの、抜本的な解決には至っていません。

そんな難問の解決に挑戦したのが、

「子どもイノベーター塾」に通う全国の25名の小中学生です。

子どもイノベーター塾では、「モンダイ狩りに行こう!」を合言葉に

TOC流の問題解決プロセスを学ぶオンライン授業を行っていますが、

今年の夏は京都にあるゴールドラットのセミナーハウス 楽月庵に集結し、

考える力をつける3つの道具「思考プロセス」を使って現実の難問に

挑むリアル特別授業を開催。

こちらのワークショップに参加させていただくため、明日の記事の更新はありません。

明後日(12/5)からはまた、記事を更新させていただく予定です。

仕事の生産性は上がってますか? 行政課題解決セミナー

「全体最適を目指すことで、対立を調和に変え、持続可能な地域づくりが実現します。このセミナーを通じて、課題解決の新しい視点を見つけてみませんか?」

行マ研では、『セミナー』や『オフ会』を通じ、『全体最適のマネジメント理論』を一緒に学び、実践する仲間を一人でも増やしたいと考えています。

そしてこの度、「仕事の生産性は上がってますか?」というテーマで、

4年ぶりにリアルの『行政課題解決セミナー』が以下の予定で開催されます。

12月15日(日)13時30分~17時00分

会場:明治大学駿河台キャンパス

TOC(制約理論)を活用し、イベント参加者が知恵を出し合って問題解決に取り組みます。

参加費無料/行政・企業の方にかかわらず参加できます。

『セミナー』のお申し込みは、

こちら(👇)からお願いいたします。

この4年ぶりのリアルセミナーに、1人でも多くの方が集まっていただきたいと、切に願っております。

官・民の枠を超えて、メンバーを募集していますので、是非このセミナーにご参加いただきたく思っております。