熱中症4 〜経口補水液〜

※この記事は2022年に書いたものをアップし忘れて放置してたものなので、情報古いです。ご容赦ください。

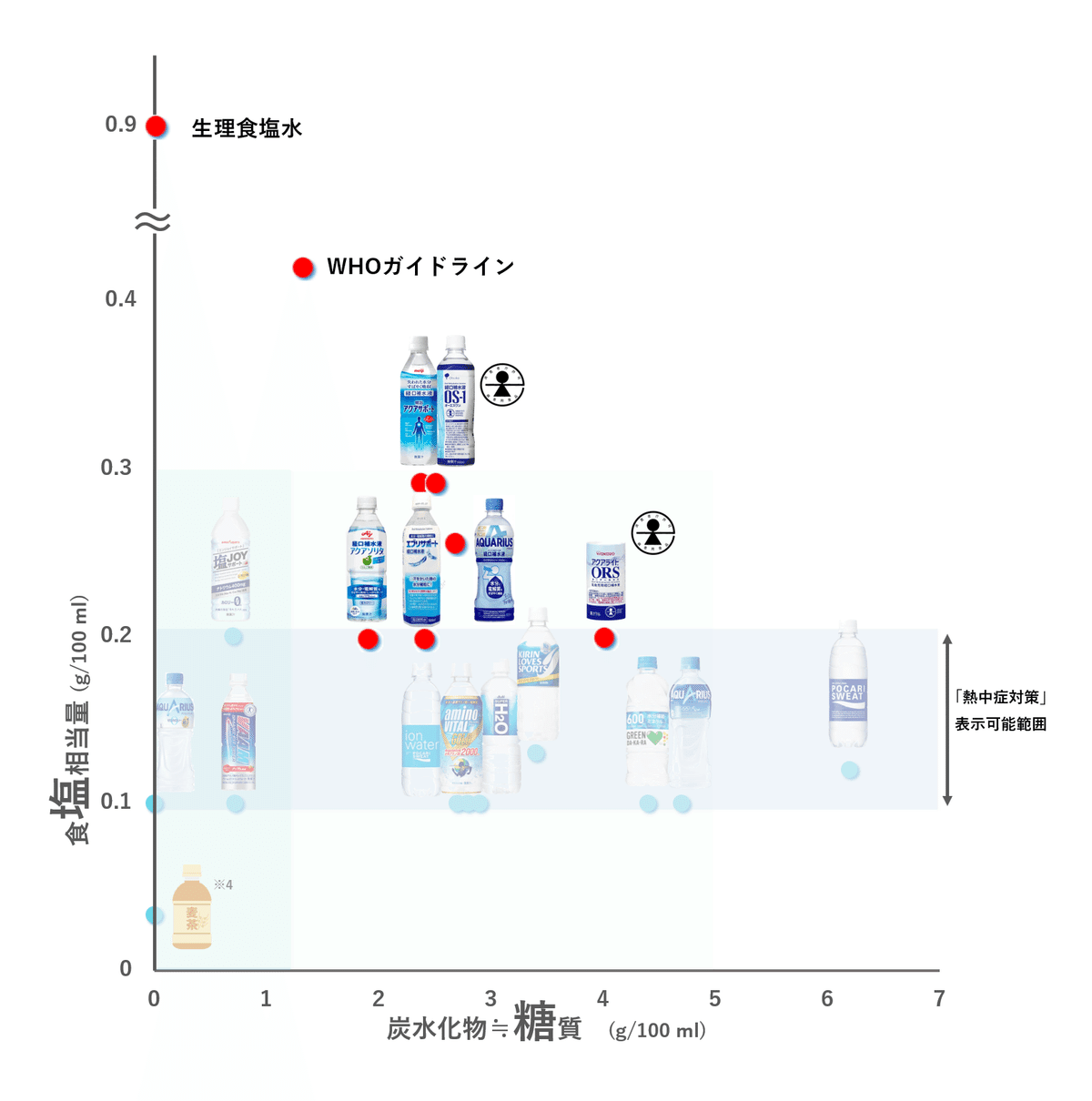

さて、前回いろんなスポドリを図解して見たわけですが、その中に「経口補水液」というスポドリとは一線を画した存在がいました。

そもそもスポドリという単語も勝手にジャンルが決められているだけで定義が決められているわけではないようですが、でも「経口補水液」ってなんか医学用語っぽいし何かあるのでは?

ということで、簡単にですが調べてみました。

経口補水液とは

さて、世の中に「経口補水液」として出している製品がいくらかあるのですが、まずは簡単に整理してみたのがこちら。

大体同じような感じでしょうか。

スポドリの図に入れると一目瞭然ですが、糖が少なく食塩が多めです。

では経口補水液の定義は何なのか?

※ 水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの

経口補水液(けいこうほすいえき、英: Oral Rehydration Solution, ORS)とは、食塩とブドウ糖を混合して、適切な濃度で水に溶かしたものである。真水の飲用よりも、これを飲用した方が小腸における水分の吸収が円滑に行われるため、主に下痢・嘔吐・発熱・発汗による脱水症状の治療に用いられる。

これ自体は「経口補水液」という読んで字の如くといったところでしょうか。

では、成分(糖や食塩など)に何か指定はあるのか?

というと、WHOの推奨値や米国小児科学会経口補水療法指針(維持液)の値が目安として登場しますが、「この範囲の組成なら経口補水液と命名してよい」という明確な基準自体はどうもなさそうです。

糖が必要なわけ

脱水症状においてミネラル(つまりナトリウム)の補給が重要なわけですが、なぜ糖が必要なのか?

これは生理学を学んでいる人ならピンとくるかもしれません。

ナトリウムは小腸のトランスポーターを介して吸収されるのですが、これは共輸送と呼ばれ、ナトリウムと連れ添って一緒に入ってくれる存在が必要。その存在ことそが糖(ブドウ糖)。

ということで、1対1の存在比でいることが存在することが理想的。その場合そこまで糖は必要ではないので、飲料としては甘味が足りなくはなってしまうのでしょうね。

消費者庁の認可

ところで、食品は基本的に効果効能を謳うことができないというのはこれまで何度かお話した通りですが、中には例外がありましたよね。

トクホ、機能性表示食品は有名ですが、他にも「特別用途食品」というものがあります。

前方後円墳みたい。

特別用途食品の種類は、大きく分けると、病者用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、嚥下困難者用食品に分けられます。特定保健用食品も広い意味では特別用途食品にはいります。

特別用途食品は、低タンパク質食品やアレルゲン除去食品のような認可基準があるものに関しては、その基準に適合しているか審査されて、消費者庁長官の認可を得ます。それ以外の認可基準がないものについては、認可のために個別に評価されます。認可を申請する際には、製品見本、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容などを、厚生労働大臣に提出します。評価は、それぞれの特定の用途のために適する成分であるかどうかだけでなく、それ以外の栄養成分が十分に含まれているかといった観点からも、評価されます。

以前地味に私もまとめております。

第九弾「健康食品」

— じゃぐ@食品研究 (@food_juggle) March 26, 2020

法律も複数絡み、とても分かりにくい健康食品。トクホと機能性の違いを知ろう!

最も大きな違いは国の許可の有無で、企業側からしたら天と地の差があります。機能性の乱立がそれを体現していますね。。

でも大事なのは一番下の文章!!

(表示が義務付けられています)

#食分類 pic.twitter.com/GzDvvPVlmq

話を経口補水液に戻しましょう。

経口補水液はまさに脱水症状、つまり病気の対策として活用できるものなので、一部のものでこの「経口補水液」を表示する認可を得ています。

しかし、認可を得ているのはあくまで一部で認可を得ていない製品もどうもあるようです。つまり「経口補水液」と名乗っているもので認可を受けているものといないものが混在しているといいう状況のようです。

消費者庁の警告

今回調べて初めて分かったのですが、消費者庁は「紛らわしいことするな」と周知を出しています。

これを素直に読み解けば、「認可したもの以外は経口補水液となのるな」とも解釈できますが、市場には認可を受けていないものの経口補水液と名乗っているものも多く存在している事実から推察するに「経口補水液と名乗ることは制限できないけど、脱水症状に効くというような効果効能を誤認させることはやめろ」という理解なのでしょう。経口補水液という言葉が医学用語ではなく一般名詞の扱いなんでしょうね。

※追記

2023年にまた通知が来てました。少し語気が強まってます。

行政処分の対象にも?との記事も出ていますね。

今後を予想

※ここからは2023年に書いています。

言及した通り、消費者庁からの通知があった通りおそらく何かしら動きがあることは間違い無いでしょう。

そうなると認可を得ている経口補水液は別に良いとして、認可を得ていないものは認可を得るか経口補水液の記載を捨てるかの2択を迫られるはず。認可を得るのは多分大変なので、一旦後者の対応をするでしょう。

では仮に認可をとるとどうなるのか?私なりに想像してみました。あくまで想像です。

実は認可を取ることのデメリットがある可能性があります。

・・・え?と思われるかもしれませんが、例えば認可をとっている某経口補水液のQ&Aサイトでこのようなやり取りを見つけました。

Q:脱水時以外の日常の水分補給で飲んでいい?

A:ダメ

そう、普段から飲んでねとは言えないのです。つまり、この製品を勧められるシチュエーションは大いに限られており運動前の予防などで進めることができません。

実際ナトリウム濃度はかなり高いので、すすめられないのも無理はない。

つまり、認可を得ることで使用シーンが限られ、なんなら売り上げが下がるおそれがあります。

ということで事実まではわかりませんでしたが、経口補水液とはどのようなものか、同じ経口補水液なのに認可のあるものないものが混在しているのはなぜかを推測してみました。

・・・そう、全て推測なので、この分野のプロがいたら是非詳しいこと教えてほしい!

最後に3行で。

・経口補水液に目安はあるが明確な定義はない

・消費者庁の認可ありとなしが混在

・消費者庁は誤認させないよう注意喚起している

参考文献

厚労省:熱中症予防のために

https://kanairodo.mhlw.go.jp/pdf/heatstroke.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/seikisho/52/4/52_151/_pdf