ホグワーツ・レガシーのレベルデザインを分析してみた

前回、『ホグワーツ・レガシー』の全般的な面白さについて分析しました。

今回は、ホグワーツ・レガシーの中でもレベルデザインに注目して分析してみようと思います。

対象のステージは、「ジャックドウの亡骸」という、ストーリーの序盤で攻略するダンジョンです。

このステージは「アクシオ」という「敵や物体を呼び寄せる効果を持つ魔法」を使ってギミックを解いていくことがコンセプトになっています。

レベルデザインを分析するにあたって、この動画を参考にしました。(24:00~46:25)

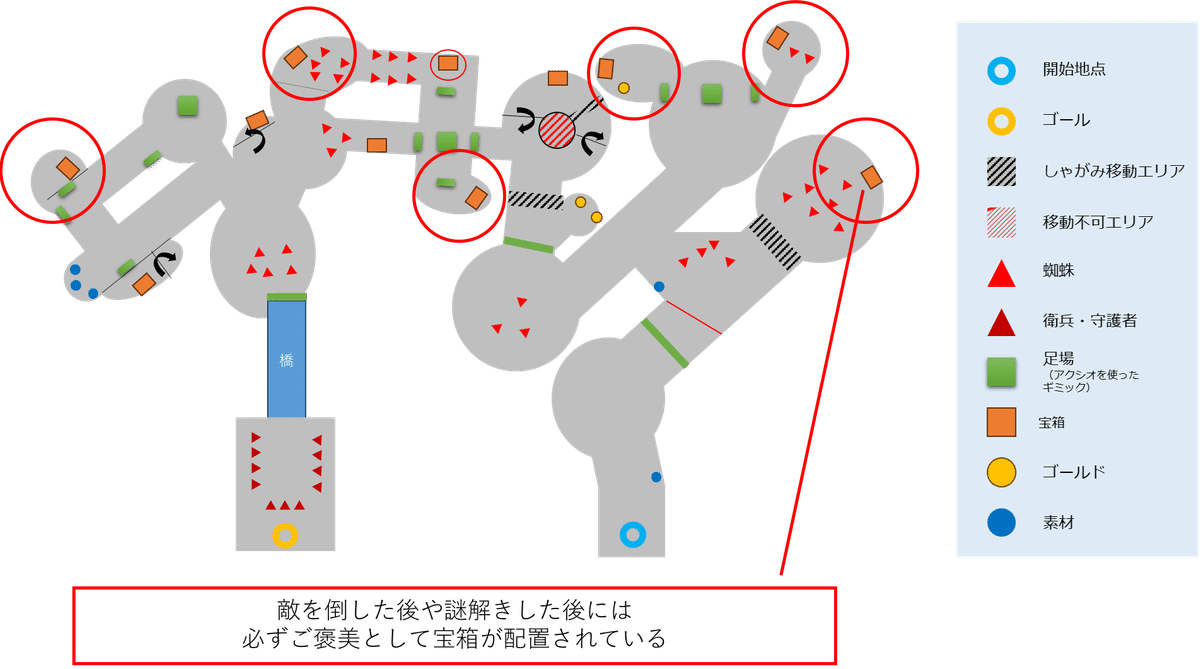

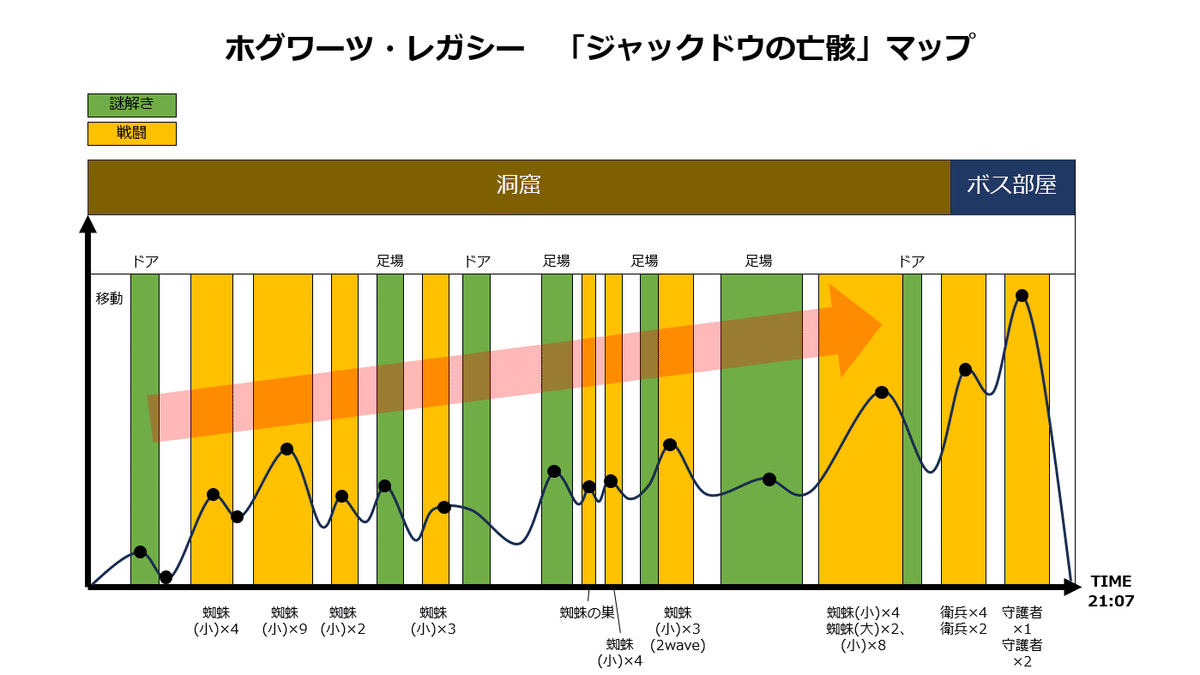

「ジャックドウの亡骸」のマップをネットで探しましたが中々見つからなかったので、動画を見てマップを自作しました。

このマップを元に、どのような意図でデザインされたのか、まずは意図の考察をしてみます。

その次に、このマップで良いと思った所を紹介して、最後に課題だと思った所を考察します。

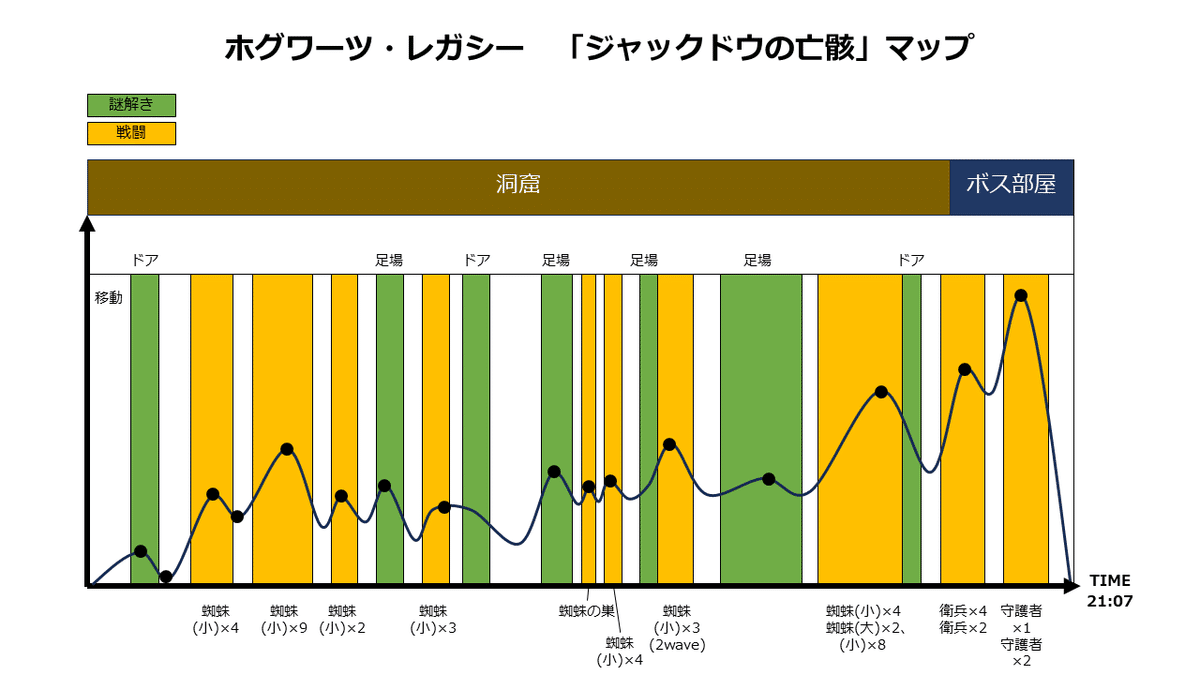

また、体験の分析用に、時間経過と緊張度合いの関係をグラフにしたものを作成しました。

これによって、どのようなタイミングでどのような仕掛けが起き、緊張感の波がどのように推移しているのかを分析することができます。

意図の考察

「このギミック配置や位置関係はとても意図を感じるなぁ~」と思ったポイントをいくつか挙げていき、「ジャックドウの亡骸」マップへの理解を深めていきたいと思います。

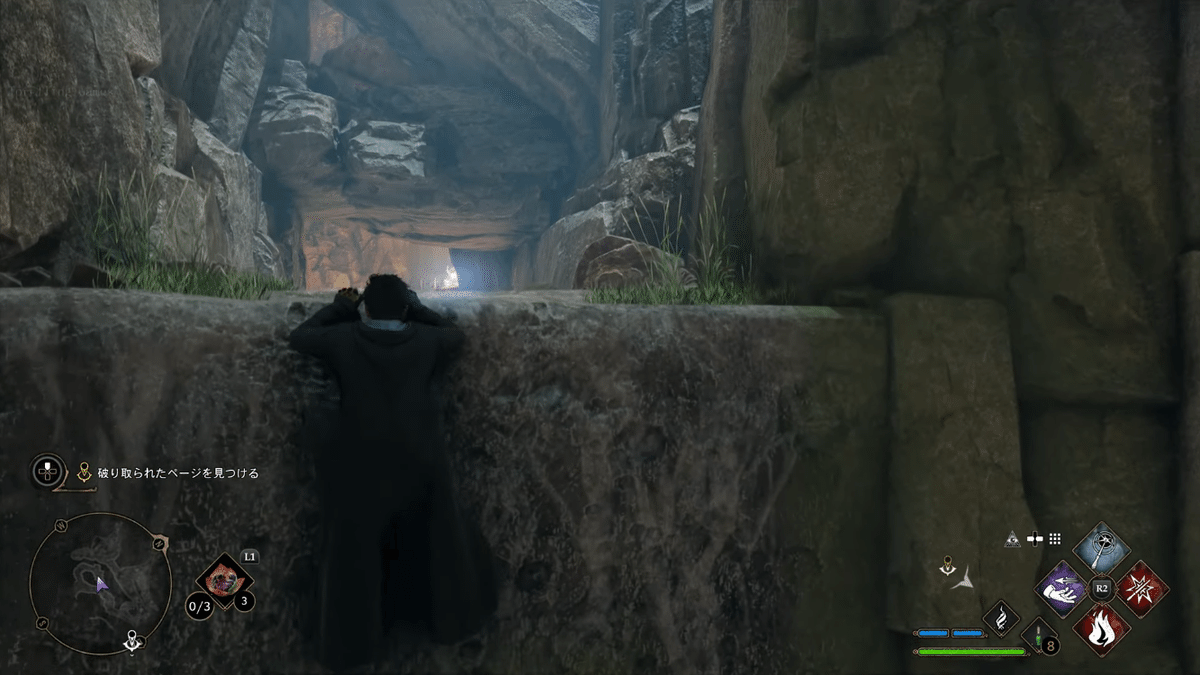

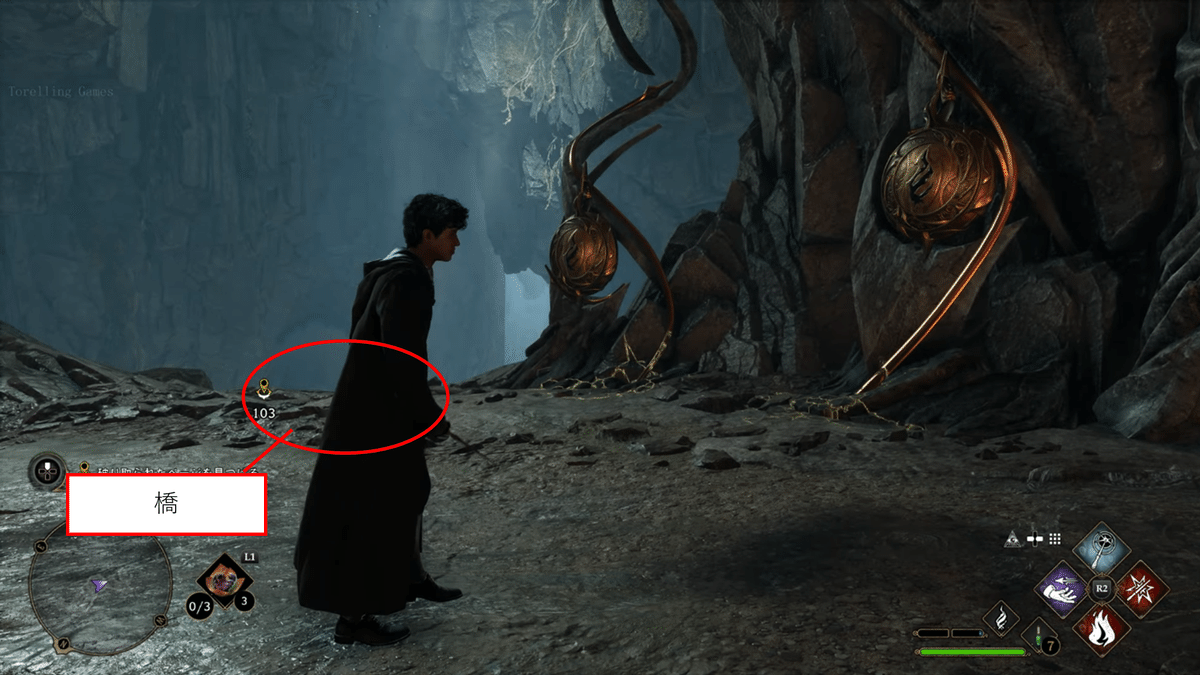

①ゴール地点への意識付けのための高低差

これは最序盤のギミック付きドアがある場所でのシーンです。

見て分かる通り、ゴール地点の橋をだいぶ下の方に見下ろす形となっています。

ステージの序盤は高い所からスタートし、徐々に下っていく道なりになっています。

このような地形になっている意図は、「あそこがゴールだな!」と、ランドマークへの意識を向かわせるためにあると考えられます。

マップの平面図を見ても、位置関係的に橋を見下ろせるように作られています。

「最序盤と中盤にギミック付きドアを置き、それを解くことでゴール地点の橋が修復されていく」という体験の流れは、ゴール地点に意識を任せるためには良い仕掛けだと思います。

②「ギミック付きドア」はバトルの予行演習

ギミック付きドアは、以下のような仕掛けになっているドアです。

ドアの周囲に3つの的が配置されている。

的に攻撃魔法を当てると、アームが反対側まで動いて時間が経つにつれアームの位置が戻る。

3つ全ての的のアームが戻り切る前に、全ての的に攻撃魔法を当てればドアが開錠される。

このような仕掛けになっている意図は、「攻撃魔法を素早く正確に放つ」というバトルアクションに対する予習をさせるためだと考えます。

実際のバトルでは、敵に対して攻撃を素早くたたみかけることでコンボ数を稼げるので、敵へエイムして素早く攻撃魔法を当てるというアクションの予習になっていると感じました。

③宝箱の配置は「ごほうび」になるように

このダンジョンでは、敵とのバトルや、ギミック攻略のあとには必ず装備を獲得できる宝箱を置いています。

改めてマップを見ても、攻略の後には必ずご褒美をもらえるように設計されていることがよくわかります。

④コンセプトが明瞭なステージギミック

「ジャックドウの亡骸」ダンジョンでは、「アクシオ」という魔法を使ったギミックがコンセプトになっています。

そして、メインの謎解きでは「アクシオ」以外の魔法を使うことはありません。

(蜘蛛の巣を燃やすためにインセンディオを使ったり、ギミック付きドアの開錠のために攻撃魔法を使うことはあります)

コンセプトをはっきりさせるために、ギミックに使う魔法を絞っていることがわかります。

また、ギミックの難易度設計を見てみると、以下のような設計になっています。

最初は落ちても支障のない安全な場所に配置されており、

足場から落ちても何度でも戻ることができる。

高い場所で足場ギミックを使うことになる。

足場ギミックから落ちるとそのままゲームオーバーになる。

このようにして、序盤は失敗しても大丈夫な設計にしておき、終盤に行くほど失敗できないようにすることで、緊張感を徐々に高めていることがわかります。

⑤高低差を付けて飽きを防止する

「ジャックドウの亡骸」ダンジョンは、洞窟の中を探索するダンジョンです。

そのため、基本的には暗い印象が続いてしまい、見た目の印象が変わらないため飽きが来てしまいやすくなります。

その点において、このダンジョンでは洞窟内を下ったり、高台へ登ったり、ギミックの足場を使って高い所を移動したりと、高低差のあるマップにしていることで、画面に動きを与えて飽きさせないように工夫していると思われます。

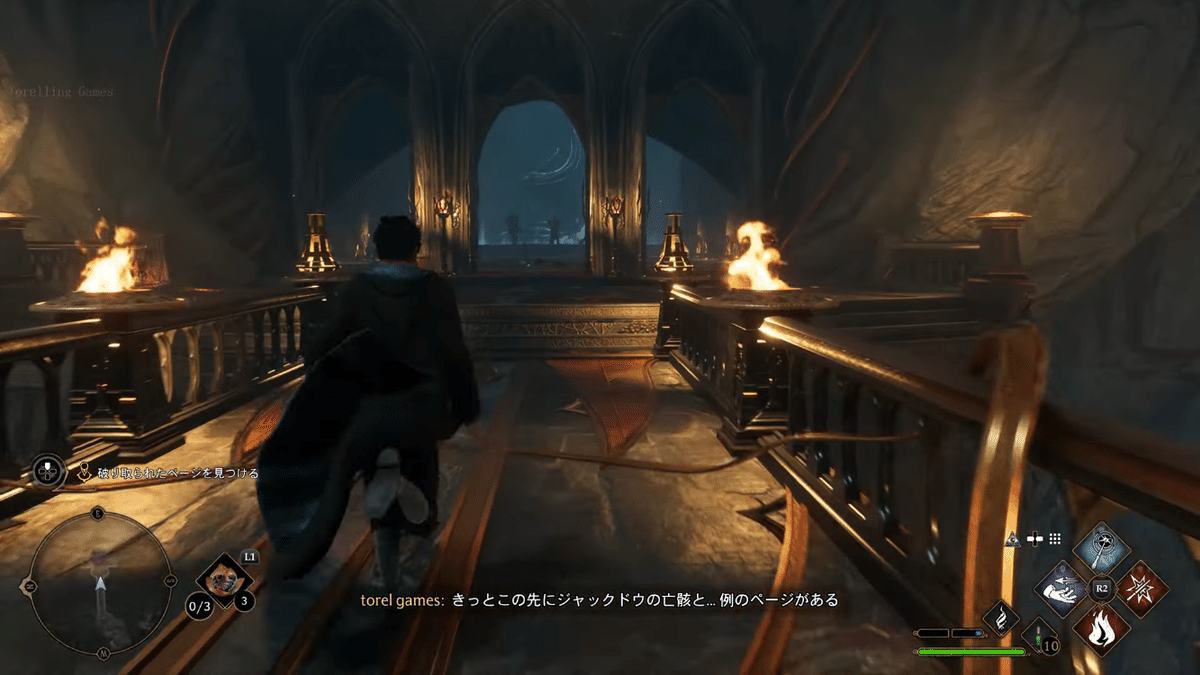

⑥クライマックスを演出するための橋

ダンジョンの最後には、道中のギミック付きドアを開錠したことで修復された橋が待っています。

この橋は、直前まで歩いてきた洞窟の雰囲気とは打って変わって、いかにも人工的な作りの橋です。

ゴール地点にこのような人工的な橋を設けていることは、以下のような意図があると僕は思いました。

ゴール地点に橋を設けることで最後の空間(ボス戦)が控えていることを伝えて、ダンジョンのクライマックスであることが視覚的に伝わるようにしている

人工的な橋にすることで、それまでの洞窟とは異質な空間がこの先に続いていることを示し、ボス戦(異質な空間での衛兵・守護兵との戦い)の体験を特別な雰囲気にしている

良いところ

ゴール地点が見える高い位置からのスタート

先ほどの「意図の考察」でも触れましたが、ダンジョンの最序盤でゴール地点を望める体験はとても良いと思いました。

ダンジョンを攻略するにあたり、どこを目指して攻略すれば良いかの目標があることで、ダンジョンを進みたいと思える推進力になります。

また、「ジャックドウの亡骸」ダンジョンの場合、最序盤・中盤・終盤の3段階でギミック付きドアを開錠することで、ゴール地点にある橋が徐々に修復されて行きます。

そのため、「橋のあるゴール地点に行きたい」という目標だけでなく、「橋を完全に修復したい」という目標もプレイヤーに持たせることができ、ダンジョン攻略したいと思わせる推進力になっています。

コンセプトを元にステージギミックの種類を絞り込む

『ホグワーツ・レガシー』では、たくさんの種類の魔法を使うことができます。

しかしダンジョン1つひとつでは多様な魔法を使わせるようなギミックが置いてあるわけではなく、使う魔法がちゃんと絞られていて、どのような謎解きをさせたいかが明確に分かるような作りになっています。

「ジャックドウの亡骸」では、「アクシオを使って浮遊する足場を乗りこなしてダンジョンを攻略しよう」がコンセプトになっています。

そのため、序盤〜終盤では一貫して浮遊する足場を使ったギミックがあり、全てアクシオによって攻略できる仕掛けになっています。

前後しか移動できないシンプルな足場(&落ちても何回でも試せる)

4方向に足場を移動させる

足場を色んな方向に、しかも長距離移動させる

このように、ステージコンセプトを元に、使える魔法の種類を絞ってシンプルな謎解きにしているところは、複雑にならずに遊びやすくて良いなと思いました。

宝箱の配置

ホグワーツ・レガシーのダンジョンにおける宝箱の配置はとても基本に忠実だと思います。

宝箱は敵とのバトル後やギミックの攻略後に獲得できるように配置されていることが分かる

平面図を見て分かる通り、敵を倒した後の道や、ギミックを使いこなせた時にはちゃんと宝箱が用意されています。

そして、この宝箱の中には必ず装備が入っています。(これは嬉しい)

敵を倒した後にはご褒美が必ず用意されているのは嬉しいですし、次の敵やギミックを攻略しに行きたいと思えます。

緊張感の波と上げ方

改めて、時間経過と緊張度合いのグラフを見てみましょう。

このダンジョンでは、謎解き(ギミック付きドア・浮遊する足場)と戦闘によって緊張感に波を与えて飽きにくくしており、終盤にかけて緊張感がMAXになるように設計されていることが分かります。

終盤ではボス戦手前で大きな蜘蛛と戦いますが、大きな蜘蛛はインパクトがあり、かなり緊張感が創出されます。

敵の攻撃をくぐり抜けて、やっと大きな蜘蛛を倒したぞ、と思ったら、その先にはさらに強い衛兵や守護者が待っています。

しかもこの守護者には、今までの敵では効いていたアクシオが効かないという強さ。さっき倒した大きな蜘蛛よりもさらに緊張感を掻き立てられます。

・・・といった具合で、終盤にかけての緊張感の上げ方は上手いなと思いました。

体験の課題

最後に、体験的に課題だと思った所をピックアップしてみます。

ゴール地点への意識の向け方

24:49~のシーン(ギミックドアの開錠後、橋のシーンが終わってプレイヤー視点に戻るまで)をご覧ください。

ゴール地点に壊れた橋を設けて、最序盤からゴール地点を意識することができる、ギミック付きドアを開錠すると徐々に修復されていくという仕掛けがあることはとても良いと思いました。

しかし、橋が修復されるシーンが終わってプレイヤー視点のカメラに戻った時に、橋がどの位置にあるのか分かりません。

※カメラの向きは橋の方向を向いているのですが、ドアを解錠する時の立ち位置が悪いと、実際に橋を見下ろせることに気付けません。

これでは、橋を見下ろしに行った人にはゴール地点が伝わりますが、橋を見下ろしに行かなかった人にとっては、ゴール地点を意識させることに失敗しているように思います。

そのため、「橋の修復シーンが終わった後、いきなりカメラがプレイヤーの位置にある」のではなく、

「カメラが橋を見下ろしつつ、そのままカメラがプレイヤーの位置に戻っていく」という視点の誘導をする方が、ゴール地点を意識できて良いのではないかなと思いました。

このカメラ移動による意識付けは、『ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム』がとても上手いと思います。

例えば以下の1:41あたり。

このように、対象のオブジェクトや地点を映したカメラがシームレスにプレイヤーの所に戻ってくれば、「あそこへ行けば良いんだな」と簡単に認識することができます。

単調で忙しいバトル体験

洞窟内のバトルは、基本的に蜘蛛とのバトルです。(26:27~)

ダンジョンの序盤では3〜4匹の蜘蛛が襲ってきて、徐々にその数が増えていき、終盤では約10匹の蜘蛛と戦うことになります。

前回のnoteでも触れましたが、このゲームのバトル難易度の上げ方は敵の数を増やす方向に寄っていて、その結果「忙しい」という印象を与えます。(詳しくはnoteを参照ください)

また、今回の分析で新たに気付いたのが、蜘蛛だけと戦うダンジョンだと、「攻撃方法がワンパターンになって単調な体験になってしまう」ということでした。

攻撃を畳み掛けてコンボ数を稼ぐという体験自体は確かに気持ち良いのですが、それが何度も繰り返されると徐々に飽きてきます。

終盤では蜘蛛の攻撃パターンもある程度読めてきて、「はい避けて、攻撃当てて、避けて、攻撃当てて」と、若干の作業感が否めなかったです。

個人的には、せっかくならステージコンセプトでもある「アクシオ」を使った効果的な戦い方(例:アクシオを使って岩を手前に引き、堰き止められていた岩が大量に転がってきて蜘蛛を一網打尽できるなど)があると、よりこのダンジョンならではの体験になったかなと思いました。

迷いやすく、印象が変わらない道中

「ジャックドウの亡骸」ダンジョンは、洞窟の中ということもあり、基本的に暗い道が続き、どちらの方向を向いていても、大体同じような見た目の印象を与えます。

そのため、進むべき方向を間違える時がよくありました。

暗い道を行ったり来たりすることで道を開いていく体験は、洞窟の探索ならではの体験ではあります。

ただ個人的には、進むべき道が分からなくなる方が、その後のゲームプレイを続けてくれるかどうかに影響すると考えます。

なので、もうひと工夫を入れて、進むべき道が分かりやすくなっていると良いなと思いました。

僕だったら、マップに対して開封済みの宝箱にはマークを付けるといったことをやりたくなります。

そうすれば、すでに来たことのある道かどうかはすぐに分かります。

「道」という観点でさらにもう1点。

以下のグラフを見て分かると思いますが、このダンジョンでは9割が洞窟の中を歩きます。

これでは「暗い空間を歩いている」という印象が変わらず、体験の変化が乏しくなってしまいます。

一部、洞窟の中でも水たまりを置いたり、崖の上を足場で行かせたりと、洞窟内でも見た目の印象が変わるような工夫がされている所はありましたが、個人的には全体的な「暗い空間を歩いている」という印象の変化までは至りませんでした。

せっかくホグワーツがテーマのゲームなので、ダンジョンの一部は魔法によって異空間と繋がっているように見せたり、もう少し太陽が当たっている場所とそうじゃない場所の色合いにコントラストを付けたりという工夫はできたのかなと思いました。

マップの不親切さ

最後は、マップです。

ホグワーツ・レガシーでは、ダンジョン内では全体マップを確認できない仕様になっています。

そのため、プレイ中に画面左下のミニマップを見るしか、大体の場所を把握する術がありません。

この仕様だと、全体図を見れないので、今いる場所が分からず、進むべき場所も分からないということになり得るんじゃないかなと課題に感じました。

しかも、暗い洞窟ということも相まって、「僕は今どこにいるんだ・・・?」と何回か道に迷いました・・・。

せめて、行ったことのある道・場所は全体マップで表示されているといった親切さが欲しかったなと思いました。

ということで、『ホグワーツ・レガシー』の「ジャックドウの亡骸」ダンジョンのレベルデザインについて分析してみました。

初めてプレイした時はあまり気付かなかったですが、プレイ動画を何度も見返していると、「あぁ、ここはこういう意図で設計しているのか~」と勉強になるところがたくさんありました。