2024年上半期の書き残し①画鬼 河鍋暁斎@静嘉堂丸の内

2024年もあっという間に半分終了。展覧会も見に行く方に夢中になってメモも残せないままのものが溜まっていく・・・振り返り、大事。せっかく鑑賞したのに、気になったものをそのままにしてしまっているなあ。

ということで、手帳を見て「そうそう、これ面白かった」と思い出しながらも、多忙を言い訳に記録できていなかった1つが、5月に静嘉堂@丸の内で鑑賞した「画鬼 河鍋暁斎×鬼才 松浦武四郎」。

収蔵品のうち国宝の曜変天目茶碗は別格として、静嘉堂がここぞ、という時に必ず展示するのが、河鍋暁斎の「地獄極楽めぐり図」。これは外箱までちゃんと複製したものをショップで販売するくらい推してる作品。この暁斎と共にフィーチャーされている松浦武四郎って誰・・・?

絵師・河鍋暁斎(1831~89)と、探検家で好古家、著述家、北海道の名付け親である松浦武四郎(1818~88)は、幕末から明治期を生きたマルチタレントです。二人の交流は明治の初め頃からあり、武四郎は愛玩品を集めた書物『撥雲余興(はつうんよきょう)』(当館蔵)等の挿絵を暁斎らに依頼しています。住いも近く、共に天神を信仰し、情に篤い二人の記念碑的作品は何と言っても「武四郎涅槃図」です。本展では、「武四郎涅槃図」とそこに描かれた、「大首飾り」(当館所蔵)をはじめとした武四郎愛玩の品々(武四郎記念館所蔵品と当館所蔵品)を同じ空間で展示し、「武四郎涅槃図」を立体的に再現します。

・・・「北海道」の名付け親だったのか・・・と思いつつ、展覧会を見ましたが、この解説にもある「武四郎涅槃図」、これが面白い!お釈迦様の涅槃図の構図を借りて、釈迦の代わりに武四郎を、周囲を囲むのは弟子や動物たちではなく、武四郎愛玩の品々。そして、今回はその描かれた品々の実物も展示されていたため、どこに描かれているのかなーと探して楽しめた(というかそこが今となっては記憶の大半)という武四郎記念館とのコラボで実現した展示でした。

ということで、「○○を探せ」ではありませんが、まめまめ探したアイテムたちを是非。まずこれが涅槃図の全体。一見普通。

中心の武四郎部分をクローズアップすると・・・

下は武四郎の奥の赤い非毛氈の壇上に陳列された愛玩品たちの向かって左側のクローズアップ・・・

では反対側の右半分の壇上はどうかというと・・・

いかに隅々まで描き込まれているかがわかる左端の部分。

こちらは右下の方に集まっている動物たちですが、右下角のお猿さん、何かよく見る感じのテナガザルだなあ、と思いきや・・・

と、遊び心溢れる涅槃図が楽しい展覧会でした。富岡鉄斎もですが、昔の知識人と呼ばれる人は、その教養の深さがあるからこその遊び心が満載で。そんな風な自由自在な心を持ちたい!と思いつつ、日々に流されて勉強してないんだよなあ。

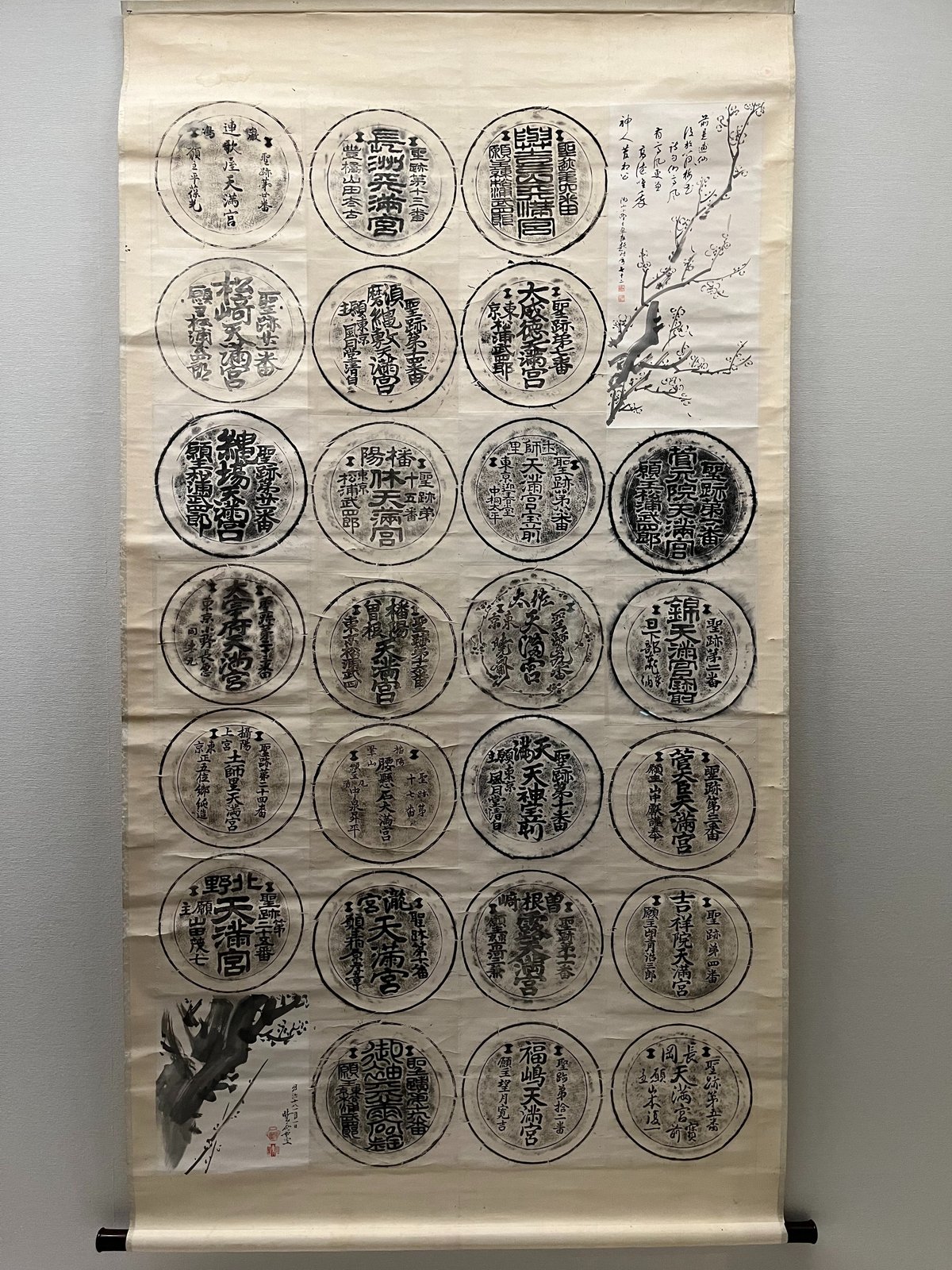

<おまけ>涅槃図がインパクトありすぎたので、他のものがあまり記憶にないのですが、その中でこれは気になった。スタンプラリーものに弱い(が完遂することがほとんどない)私としては、全部訪れてみたい!奉納された実物はどこに仕舞われているんでしょうねえ。

<おまけその2>冒頭の画像「骸骨図縫付傘」(河鍋暁斎)の説明入れるところがなかったので最後にメモを。暁斎の作品は、地獄めぐりとか、涅槃とかテーマはちょっと怖いがこの人の手にかかると何でも洒脱に。これも傘に髑髏とはまた粋ですな。

武四郎が人生最後の旅とした大台ヶ原登山の折にも携帯した傘。暁斎の骸骨図など、友人たちの寄せ書きとなっている。本作は日本に現存する洋傘において最初期のものであることは間違いなく、日本の洋傘史においても貴重な存在。