#13 (podcast クリップ) "ポリネーター・ビクトリーガーデン"で、勝利をもたらしましょう。

まるで、アーノルド・シュワルツェネガーの「ターミネーター」の勝利、みたいなタイトルですね。

アメリカで、戦時中に使われていた、「ビクトリー(勝利する)・ガーデン」、という言葉。

元々は、公・私の庭、土地に野菜を作り、食糧難を乗り切って、戦争に打ち勝とう!というものでした。

が、今は、この困難な時期に闘う、という形で復活してガーデニングの世界で使われています。

今年の1月に出版され、期せずして名付けられた、本のタイトルが『ポリネーター・ビクトリー・ガーデン (The Pollinator Victory Garden)』。激減している、ポリネーターたちを勝利に導いていくためのガーデンを作ろう、というものです。

今回は、マーガレット・ローチ (Margaret Roach、以下マーガレットさん)さんのポッドキャスト&ブログ、"A Way to Garden" からのクリップです。

ニューヨーク郊外に住むマーガレットさんは、マーサ・スチュワート(Martha Stewart)の下で仕事をした後、フリーランスとなり、自然とガーデニングに関する愛情あふれる情報を、いろんな角度から提供してくれています。

今回は、上記の本の著者であり、ネイティブ・プランツを使った、環境に優しい庭づくりのコンサルティング、教育・指導の会社、EcoBeneficial(エコ・べネフィッシャル)の創立者である、キム・アイアーマン(Kim Eierman、以下キムさん)さんとのお話を解説をつけながら、お届けします。

(キム・アイアーマンさん。写真:キムさんのサイトより)

1. 「ポリネーター」と「ネイティブ・プランツ」

英語のまま使用しますので、先に解説をしておきます。

ポリネーター (Pollinator)

花粉媒介者、送粉者(そうふんしゃ)と訳されています。花粉を運んで受粉させる生き物です。

例えばハナバチ類を中心とするハチ、蝶、アブ、ガ、甲虫類、コウモリ、など。

虫というと害虫を考えがちですが、農家の方には必要なポリネーターです。

昨今は、ミツバチの激減が問題になっています。

ネイティブ・プランツ (Native Plants)

アメリカの、国レベルの定義では、「ある特定の地域に生まれ育っている、固有の植物」。

地域という部分には、多くの意味を含みます。

大きくは、アメリカ北東部、南部、など。

キムさんの場合は、自分が住んでいる郡(市よりも少し大きい地域)で育っている範囲をネイティブ、として扱っています。

同じ地域の中にも高地あり、湿地あり。地形もよく知っておくこと。

(半日陰の斜面に育つ、ニューヨーク周辺のネイティブ植物)

(一般名は、メイアップルとバージニア・ブルーベル)

2. 「ポリネーター・ガーデン」成功のための10の心得

先に、キムさんのサイトから、「10のポイント」をあげておきます。

お時間のない方は、ここだけでもご覧になってみてください。

1. シーズン中の食糧源供給をしましょう。

アメリカのガーデニングの世界で、シーズンというと、たいていは初春〜晩秋。その間中、ポリネーターたちの食糧が途切れないよう、植物が次々と咲くように「ポリネーター用のビュッフェ」を作りましょう。

2. 八重咲きの新品種よりも従来の一重咲き。

より多くの花粉が出てポリネーターたちの栄養分になります。

(一重咲:写真上 か 八重咲き:写真下 か。Sanguinaria canadensis)

3. ネイティブのポリネーターのためにもネイティブの植物を。

お互いに依存している場合が多いのです。

4. 花の咲く木や灌木、つる植物も忘れずに。

宿根草が咲く前の季節には、ポリネーターたちの重要な栄養分。鳥や小さな動物たちにとっても生息環境に必要です。

5. 違う形や色の植物を植えましょう。

ポリネーターの体の大きさや、体の形態の違いにも広く対応した植物のセレクションにすると、異なる種類のポリネーターがやってきます。

6. 1種類の植物をグループにして、何ヶ所かに植える。

ポリネーターによっては、一種類の花だけに集中する場合があります。

1㎡を1グループとして、庭の数カ所、もしくは草原風に散らしましょう (単一栽培と混同しないように)。

7. 巣のための場所を提供しましょう。

ハチの70%は、日当たりの良い裸地の中に、残り30%は、枯れた木の幹や岩の間などに巣を作ります。その他のポリネーターたちのためにも木、灌木、つる植物、宿根草、という風に植物の層(レイヤー)を作りましょう。

8. 無農薬で育てましょう。

化学薬品は、もちろん、オーガニック用に認可された農薬にも、敏感なポリネーターがいるので注意して。できれば益虫(害虫を食べる虫)と、その益虫のために必要なネイティブ・プランツを使うようにしましょう。

9. 必要以上の大きさの芝生を減らしましょう。

その代わりにネイティブ・プランツを使った花壇にしましょう。オーガニック、無農薬にすれば、ポリネーターだけでなく、あなたの子供さんもペットも安全です。

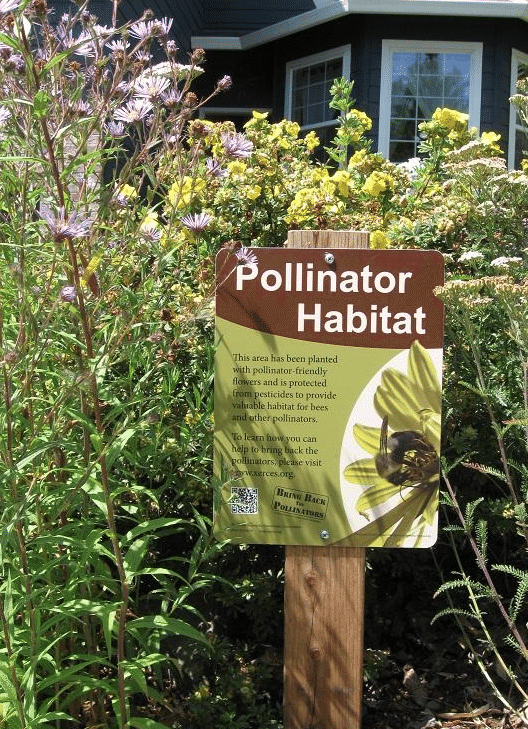

10. 看板を立てて「ポリネーターのためのガーデン」、をみんなに知ってもらいましょう。

あなたの目的を持った庭を理解してもらえれば、他の人にもその輪が広がっていくでしょう。

それでは、ポッドキャストを聴いてみましょう。

(ニューヨーク植物園、ネイティブ・プラント・ガーデン。日陰、日向、湿地など、異なる生育環境のサンプルが見られます)

3. どうして「ネイティブ・プランツ」が重要なのか

キムさんは、ネイティブの植物が重要な理由を例にあげて、説明してくれました。

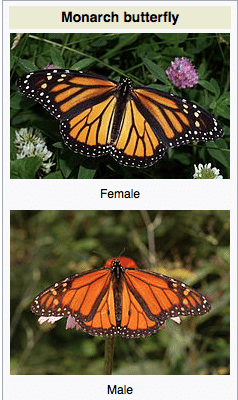

アメリカでは、子供の頃からお馴染みなのが、「モーナーク・バタフライ(Monarch Butterfly)」と「ミルク・ウィード」の関係。

(モーナーク・バタフライ。写真:wikipediaより)

モナーク・バタフライは、アメリカ本土ほぼ全域を、冬に南から北へ、秋には北から南へ縦断する「渡り鳥」ならぬ「渡り蝶」として親しまれています。

モーナーク・バタフライの成長に欠かせない植物、ミルク・ウィード (アスクリーピアス Asclepias) は、幼虫は葉を食べ、成虫は花の蜜を吸う、というこの蝶のためにあるような植物で、ホスト・プラントと呼ばれます。

一言で、ミルク・ウィードといっても、アメリカに100種類以上もある、そのうちの、数種類のミルク・ウィードが、モーナーク・バタフライのお気に入り。

各地域で育てやすい、ネイティブのミルク・ウィードを探すことがポイントです。

数年前から、各地に植えられている、ネイティブでない熱帯性のミルク・ウィードを食べて、蝶が病気になる例が報告され、問題になっています。

ポリネーターには、何百、何千もの種類の昆虫、生き物が含まれ、それぞれに好みの植物が違う、ということを知っておく必要があります。

「例えば、ハミングバードは、赤くて筒状の花を好む傾向がある。

その一方で小さな蜂は、力がない上、舌も短いため、大きく開いた花であることがポイントで、色は、白、黄、すみれ色、青系の色のものを好む、などです」

(ニューヨーク・ネイティブのスミレ Viola cordata)

4. 地元の自生植物を調べるには、地元の情報機関から

キムさんは、ご自身の著書の中以外に、ご自分のウェブサイトで、ネイティブ・プランツのリストを掲載しています。

地域別、ポリネーター別から選び、季節順に草木のリストが並び、そのリストから、自分の土地、気候に合ったものを選べるようになっています。(一つの例がこちら。学名の後のsppは、種類が複数ある場合)

「私のリストに頼るだけでなく、ご自分でももっと、視野を広げて調べて納得して欲しいです。地元には、たくさんのネイティブ・プランツのための団体、組織、グループ、愛好会、などがあるので、そういうところに所属するのをお勧めします」

同じニューヨークでも、マーガレットさんは、Native Plant Trust、キムさんは、The Native Plant Center of New York が最寄りの教育機関となるのだそう。

「そういうところを訪問することから始めましょう。もちろん、組織のウェブサイトに行くだけでも、多くの情報を得ることができますよ」とキムさん。

アメリカには、州の数以上に多くのネイティヴ・プランツの組織団体、グループがあります。

ノースアメリカン・ネイティヴ・プラント・ソサエティ一覧表 (North American Native Plant Society)

(ニューヨーク・ネイティブのシューティング・スター)

5. 「ポリネーター・ビクトリー・ガーデン」を始めよう!

「クライアントから、ネイティブ・プラント・ガーデンを作りたいという依頼があったら、まず、どこを見ますか?」とのマーガレットさんの質問に、

「もちろん、芝生です! 私は、『緑の砂漠』、と呼んでます(笑)」。

「ポリネーターにとっては、全く役に立たない土地ですね」、とマーガレットさん。

芝生を最小限に抑えて、そこを花壇にしましょう。

「まずは、小さくスタート。家の中から庭の景色を見る時、どこを見ますか?

例えば、キッチンの窓から見えるところから、庭づくりを始めていきましょう」

ポリネーターの活動の時期は、様々なので、花の咲く時期を考えること。

「地域にもよりますが、初春から晩秋まで何かしら花が咲いているような環境を作るのが理想です」

種類を多く植えること。

「かといって、20種類の植物を1株ずつ、というのは、あまり役に立たないんです」

ミツバチなどは、同じ種類の植物の花から花粉やミツを集め続けるので、ある程度の数が必要。

「その植物をひとかたまりにして植えればいい、ということになりますが、そうではなく、植栽のデザインを工夫しましょう。ポリネーターは、ちゃんと見つけてくれます」

「地元のネイティブ・プランツの教育機関などが開く、プラント・セールに行くことをおすすめします。

その場で見て買えて、エキスパートに尋ねることができるので、早道です」

一昔前は、ネイティブ・プランツなら、改良品種でも良い、と言われていましたが、今は、見直しの時期のようです。

せっかく植えてもポリネーターの役に立たないことも。

木の類もよく考えないと、一本ずつでは、雌雄異株だったり、他の品種が近くにないと、花粉が出なかったりするものがあることを忘れずに。

「プラント・イン・レイヤー」、という言葉があるように、層にして植栽をする。

層、というのは、植物の生態系を横から見た時、木があって、その下に灌木やつる性の植物があって、そのまた下に宿根草など、背丈の高いもの、低いもの、とバランスよく生えているような状態です。一種類の植物だけで、埋め尽くすのはやめましょう。

木の役割の一つは、秋に葉を落としてくれること。この落ち葉が、地表をカバーし、微生物の働きよって腐葉土にもなります。

「昔は、秋になると、葉っぱ一つ残らないように、地表を清掃していたものですね」とマーガレットさん。

生物の生態系がわかると、庭での作業も変化して行きます。

「虫などの生き物が腐葉土の中で、冬を越し、春、渡り鳥がやってきた時、それが餌になります。96%の渡り鳥が、ひなのために餌を探すんですよ」とキムさん。

ポリネーターの居場所を供給するのも、食糧供給と同等に大事。

「住む、冬越し、巣作り、敵から隠れるための場所です。

岩や木などを配することもそうですが、

宿根草の枯れた茎を、春まで切らずに残しておくだけで、てんとう虫など、虫たちの冬越しの場を提供したことになります」

宿根草の刈り込み、落ち葉集め、など春先のガーデンのクリーンナップはゆっくりスタート。

「目安としては、気温が10度℃くらいの日が続くようになったら、虫たちの行動が始まるのでそれ以降。

一気に終わらせるのではなく、まだ眠っている虫たちがいるかもしれませんから、様子をみながら、少しずつ始めてください」

「雨のすぐ後、など地面が濡れている時は、やらないこと。地面を固めてしまうからです。

電動の草刈り機や、ブローワーを使わずに、できるだけ優しくね」

キムさんがデザインしたお庭のオーナーが、ご近所さんを招いて、説明したり、植物を分けたりすることで、草の根運動が広がっています。

「ポリネーターを助けたいけど、どうしていいかわからない、という人が多いんです」

通りから見えるように「ポリネーターのためのガーデン」と小さな看板を立てて、興味を持ってもらい、メッセージを伝えていく、という方法もあります。

ボランティアとして、近所の教会や学校の空き地にポリネーター・ガーデンを作ることもできます。

(小さな看板は、販売もされているようです。キムさんのサイトから)

「あなたのお庭だけ頑張っても、ポリネーター側からみれば、それだけでは足りないかもしれません。

飛行範囲が30メートルくらいの、小さなミツバチには、ちょっと大変です。

遠くまで飛べる虫たちだって、ハイウエイを通って食糧源を見つけるよりは、近くにあったほうが楽でいいですよね」。

「ポリネーターの通り道」を作って、ポリネーターの生息と栄養補給の場を提供するという運動も地域同士が繋がって広まっています。例えば、ニューヨーク州のウエストチェスター郡とお隣コネチカット州のフェアフィールド郡。

「長旅をするポリネーターの代表的なのが、モーナーク・バタフライですが、その行く先々、全旅程をつないで食糧源をサポートしていくというコンセプトを持つことは、重要な意味を持つんです」

(ニューヨーク植物園内のネイティブ・プラント・ガーデン。フォーム・フラワー, Tiarella cordifolia)

6. まとめ

ポリネーターは、農業だけでなく、生態系のバランスを保つためにも必要な役目を果たしています。

そのためにも、地元の自生植物、ネイティブ・プランツを積極的に取り入れ、そのネイティブ・プランツを食養とするネイティブ・ポリネーターをサポートしていきましょう。

小さな動きがやがて地域に広がり、効果をもたらしてくれるでしょう。

「地元の教育、情報機関を大いに利用して、小さいところから始めてみませんか」、とキムさんは呼びかけています。

日本では、自生植物を育てて、ポリネーターをサポートする、という話題が大きく取りざたされることは、少ないようです。

手遅れになる前に、ネイティブのポリネーターのことを知って、虫だから、と害虫扱いにせず、共存できるように、ポリネーターのことをよく知って、食糧源となる植物について考え、デザインし、実践してみることを始めるべきかもしれませんね。

長い文になってしまいました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

お疲れ様でした。

いいなと思ったら応援しよう!