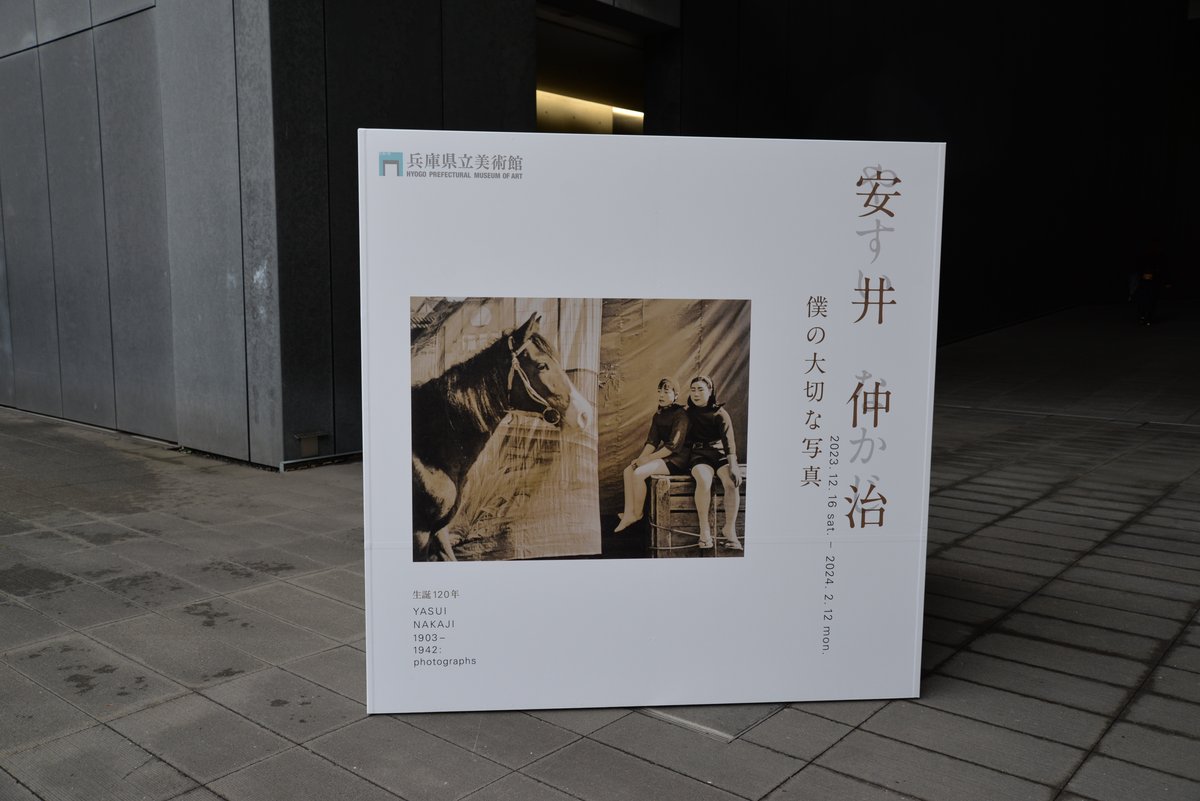

「生誕120年 安井仲治-僕の大切な写真」展

12/16から始まった兵庫県立美術館(神戸)の「生誕120年 安井仲治-僕の大切な写真」展を、開幕日に見てきた。

20年ぶりの大回顧展で、近年ますます、評価が上がってきた戦前の日本の豊かな写真鉱脈が一望できる、本当の意味で重要な写真展だと考えている。

私は、仲治の多くのビンテージを見るのは初めてでもあり、本当に期待しながら出かけたが、期待にそぐわない豊かな世界が広がり、いろいろ考える事、得ることが多かった。

実は、安井仲治のプリントは、たぶん初めて見るような気がするが、今回の展示でも使われていた安井仲治の密着焼き(ベタ)は、VIVOを組織した写真批評家 福島辰夫さんが、まだほとんど日本中では知られていなかった安井仲治のネガから、1970年代に、ほとんどの密着焼きを製作したが、それを元に展示がされている。

実は、その密着焼き(ベタ)のほとんどを、私は,70年代半ばか80年代に、福島さんの自宅で、じっくり見せてもらったことがある。

当時、日本の写真界では一部を除き、安井仲治などは、ほとんど知られていなかった。

その頃、森山さんが、おそらく、この福島さんの作ったベタや写真を見せてみらってからではないかと推測するが、安井仲治に興味を持ち、写真集「仲治への旅」を出す事になったころである。

じっくり、福島さんの自宅の2階で、安井さんのべたが貼られたスクラップブックを、佐々木さんが持ってきてくれて、ずっと見入っていた記憶がある。

しかし、人間の記憶とは儚いもので、そのときに、どう感じたかの記憶は、はっきりとは覚えていない。

その当時、福島さんは、安井仲治の研究に没頭しており、その一環として、未整備であったり欠けのあったフイルムから、このべたを制作したそうだ。

その頃の福島さんの、業績の一端が、「福島辰夫写真評論集 第3巻 破綻と彷徨」に安井仲治(1,2)に載っており、すばらしい安井仲治の批評文として残っている。

今回、新たに写真展のパンフとして、安井仲治作品集が、3750円で販売されており、購入した。

ハードカバーの立派な本で、これがこの値段は非常に良い本である。特に最近は、安井仲治の本は、手に入れにくいので、お勧めである。

家に帰り、20年前の生誕100年の回顧展を記念して出版された写真カタログ(写真集) 共同通信社のものと比べてみた、

挙動通信社のものは、表紙違いが2種類あるが、内容な同じものであり、値段は8千円~1万円くらいの少し高いものとなる。

私は、美術館では今回のパンフレット(3750円)の冊子の出来が非常に良いと感じていたが、家でじっくり比べると、生誕100年の共同通信社の本は、紙は少し艶がある薄手の紙であるが、印刷は、共同通信社の方が良いことがわかった。

また、手元にある安井仲治関連の本をざっと集めてみると、デジャブーの安井仲治特集と共同出版のカタログが、出来が良いことがわかった。

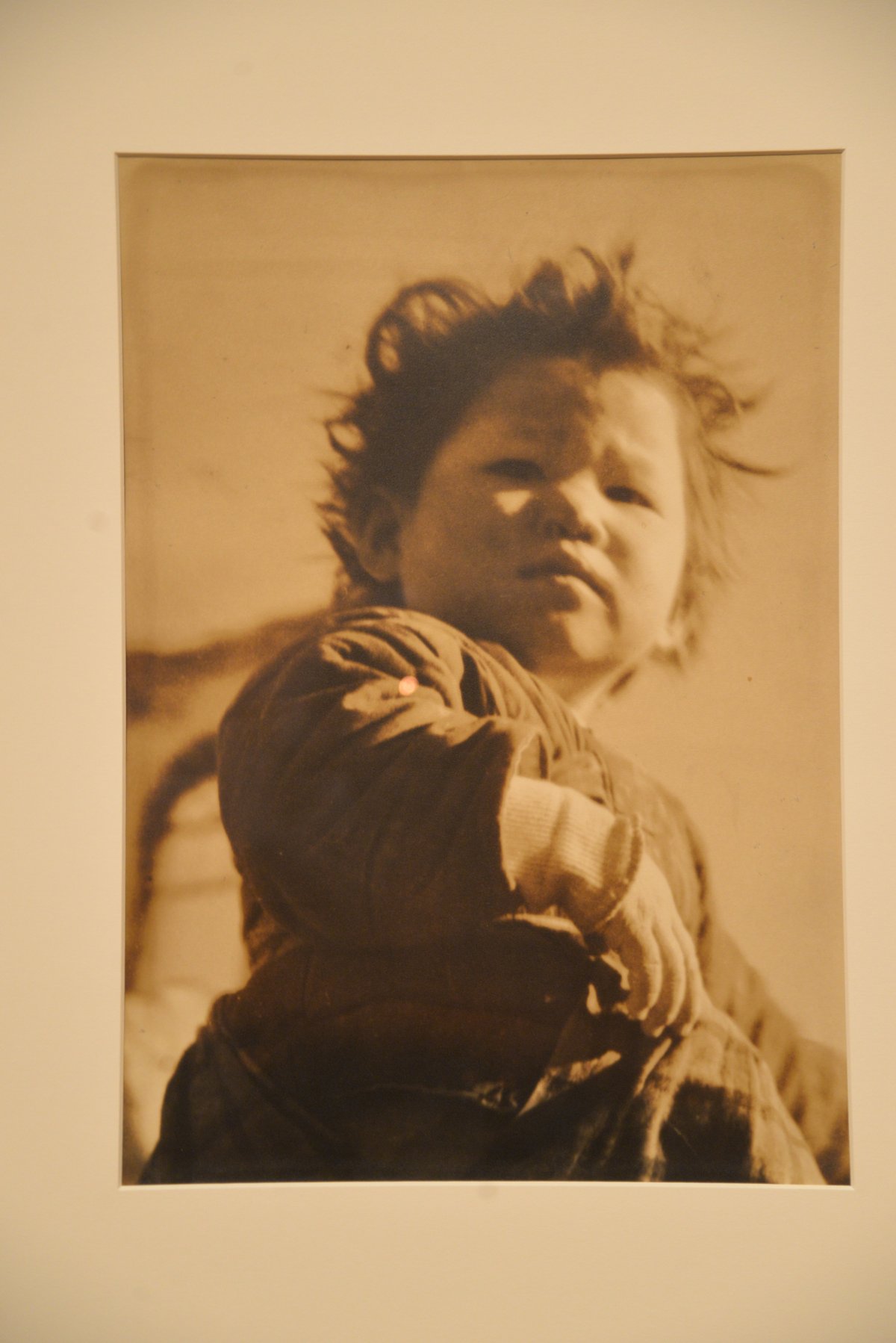

安井仲治の頃のプリントはブロムオイルだったり、ゼラチンシルバープリントでも、当時のフイルムの粒状性やビンテージのプリントの様子は、最近の新しいプリントと違い微妙にトーンがあり、それはカラー印刷で表わせないと難しい。

例えば、北欧の写真家のスーデックのビンテージ・プリントを、写真集でうまく表現することはかなり難しいのと似ている。

当時の味のある写真のプリントの調子を再現する事は、高度な印刷が要求される。

そういった意味では、共同出版の方が良い出来である。

しかし、金額は入手のしやすさを考えると、今回のカタログは、かなり健闘しており、また、入門書としては非常に良い出来である。

また、同時に福島さんの安井仲治の評論、破綻と彷徨の中の安井の項目をざっと見をしたが、やはり、すばらしい内容である。

安井さんの写真に興味を抱いた方はぜひ目を通していただきたいと思う。

後に、デジャブーやフォトポシェで、評論家の飯沢さんが安井仲治を見つけたような紹介をしたのは、ずっと後になってからの話である。

名古屋での安井仲治展では、この福島さんの立派な仕事も、きちんと本として展示されていたが、今回の兵庫では、それはされていなかった。

ただ、複数のカ所に掲示されていた注意書き「出品作品のプリント」に、安井仲治のビンテージプリントは本人、モダンプリントの制作者は1950年代、2004年、2023年の制作者名、そしてネガコンタクトプリントについて、福島さんが1970年代以降に制作したものを複写して紹介する、と書かれた文章があった。

いずれにしても、この写真展で紹介されている安井仲治の写真世界は、本当に短い期間であり、また日本が戦争に傾倒してゆく時代の中で、本当に豊かな写真の鉱脈を保とうとし続けた重要な記録でもあり、そこに示された写真世界は本当に豊かな広がりを見せている。

是非、何らかの機会を作り、この写真展は見ていただきたいとお勧めできる写真展である。