米国食品医薬品局(FDA)が発癌性懸念を理由に合成着色料「赤色3号」の使用を禁止:ベトナムにおけるローゼル(食用ハイビスカス)からの天然着色料アントシアニン抽出技術の開発が注目される

染料着色剤(着色料)とポジティブリスト、GMP

東京・大井町の三菱鉛筆(三菱グループと資本関係なし)、大阪・堺の丸紅商会(菓子材料製造、丸紅グループと資本関係なし)、東京・仲御徒町の共立食品(菓子材料製造、共立グループと資本関係なし)などの各企業は、用途に違いはあるが、共に染料着色剤(着色料≒インク、ショクベニ/食紅)のメーカーでもある。三菱鉛筆は(恐らくは作る側-使う側双方の安全のため)長い間食品用の染料インクを自社製品に使用していた(いまは製造終了)。

着色料であるショクベニ/食紅には、「既存添加物名簿」記載の、植物から抽出された天然色素(砂糖を加熱加工して取られる色素(英 caramel color)、カカオ/可可樹から取られる天然有機化合物群フラボノイド色素(英 cacao color)、ビーツ/甜菜から取られる非フラボノイド・非アルカロイド色素(英 beet red)や、ブドウ/葡萄などから取られるフラボノイドでアントシアニン類(中 huā-qīng-sù-花青素)のエノシアニン/enocyanin)などがある。

https://structimg.guidechem.com/3/51/198590.png

また、「指定添加物名簿」(食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用を許可する添加物名簿)記載の、石炭・石油を化学合成して作られる、日本で「○色○号」と呼ばれる法定色素(タール色素≒合成着色料)もある。天然色素(天然着色料)の中の幾つかのものは、ただ安全であるだけでなく、健康にもよい(カカオカラー、ビーツレッド、エノシアニンなど)。着色料の使用に際しては、ハサップ/HACCAPのような製品ごとではなく、工場・事業所まるごとの、一般衛生管理(または適正製造規範=GMP: Good Manufacturing Practice:異物混入などを極力防ぐための、食品衛生管理への取り組み)の順守が求められる。日本の現行のポジティブリスト(許可物質名簿)上の着色料は「食品衛生法施行規則」(1948厚生省令第23号)、「食品、添加物等の規格基準」(1959厚生省告示第370号)及びその改正条文などで規定する各物質である(これらの条文には、それぞれの着色料を使ってはいけない食品の種類が定められている)。赤色3号エリスロシン (erythrosine, 中 chì-xiǎn-hóng-赤蘚紅) はそのほかのタール色素(全12種類)と共に指定添加物としてポジティブリストの中にあり、GMPの順守が求められる。

https://www.ffcr.or.jp/webupload/kizon_tenkabutsu_2020_.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/official_documents_002/assets/001206779.pdf

https://yushutukisei.com/food_additives_list/

きょう2025.1.17付け日本農業新聞記事(共同通信発信)によれば、米国食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)は2025年1月15日に発癌性の懸念があるとして菓子や経口薬などに使われる合成着色料「赤色3号」の使用を禁止すると発表した。たとえ天然着色料であっても成分によってはGMPを順守しない使用は必ずしも安全ではない。また、合成着色料の中には赤色3号エリスロシンのように微量でも発癌性があって危険とされているものがある。今回の米国FDAの決定を受けて、今後ますます合成着色料の代替としての天然着色料の開発と使用が進むと考えられる。2024.10.03付けのベトナム科学技術環境省 科学雑誌「ティアサン」(光芒)誌に、ホーチミンシティー食品工業大学の研究者ホアン・ティー・ゴク・ニョン/黄氏玉仁女史ら(Hoàng Thị Ngọc Nhơn et al., 2023)による、ローゼル(その花が配合された茶はハイビスカスティー=ラクシンカチャ/洛神花茶)からの、天然着色料アントシアニン抽出技術開発に関する記事が掲載された。以下、訳出する:

ローゼル(食用ハイビスカス)の花から貴重なアントシアニン類を抽出する方法の開発

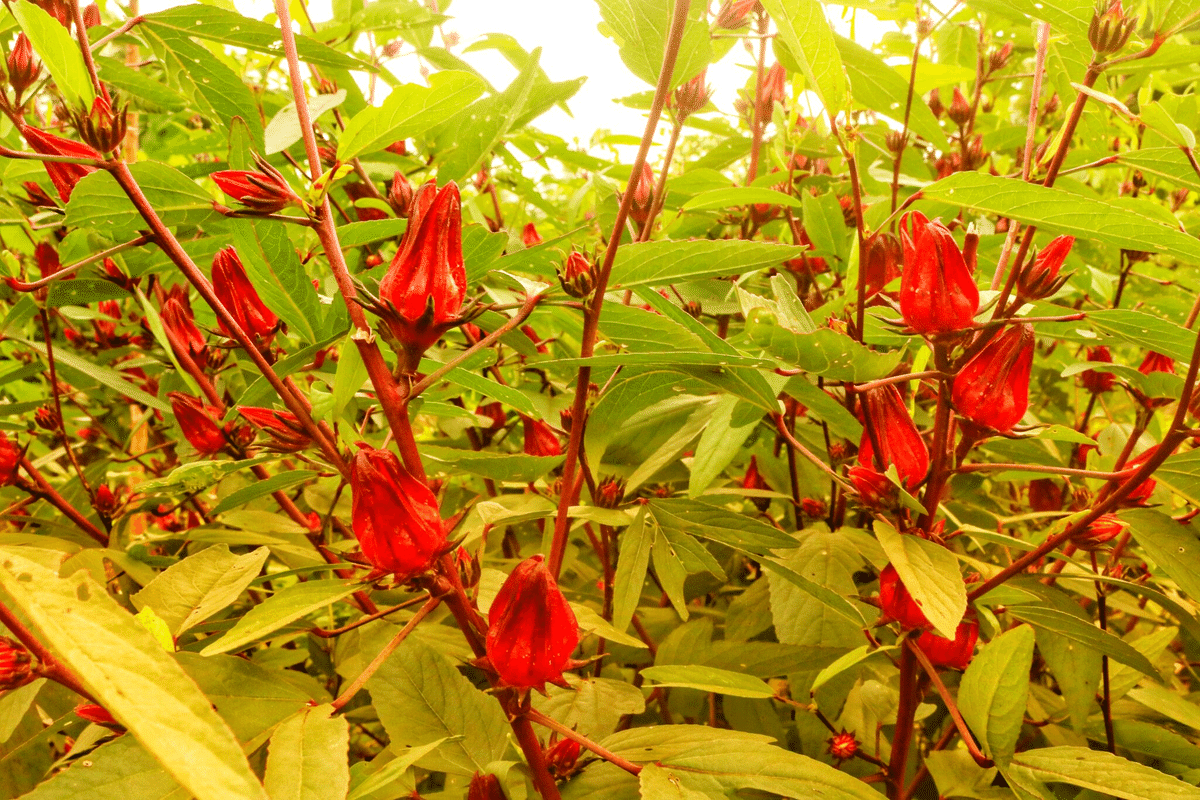

ベトナム各地で栽培されているアンセキ/暗赤色の花を咲かせるアオイ科フヨウ属(họ Cẩm Quỳ-錦葵属)の亜灌木ローゼル(cây bụp giấm-カイブップザム=食用ハイビスカス)には、貴重な有効成分(hoạt chất-活質)であるアントシアニン類(anthocyanins, 組成・構造等により赤や青や紫など発色が異なる)が含まれている。現在、ベトナムの科学者たちは、ローゼルからこれらの各有効成分を抽出するための各方法を研究・開発中である。

様々な土壌や気候に容易に適応できる可能性を持つことから、ローゼルは長年にわたり北から南までベトナムの多くの地域で栽培されており、食品・飲料加工の原料として使用されている。 とはいえ、このアンセキ/暗赤色のローゼルの花には依然未開拓の貴重な有効成分が数多く含まれている。その一つが、食用植物の多くに存在する、スミレ/菫色(tía/violet)、アンセキ/暗赤色(đỏ sẫm/dark red)及びアオ/青色(xanh lam/blue)の有色物質群(một nhóm chất có màu)であるアントシアニン類(anthocyanins)である。研究者たちは皆、アントシアニンは興味深い化合物類(lớp hóa chất-化質級)であると考えている。アントシアニンは水溶性をもち(dễ tan trong nước)、果物や野菜に赤から緑までの様々な色を与え、植物(cây cối)の感覚特性(cảm tính-感性)に強く作用する。アントシアニンは受粉に重要な役割を果たし、光の吸収を通じて植物を紫外線(tia cực tím-紫極芒)や寒さから守る。花弁(cánh hoa)などの部分の色は、その成長中における光合成(tổng hợp-総合)の増加または減少、または液胞(không bào-空胞)の酸性度が上がること(a xít hóa=acid 化=acidification)によって、変化することがある。

アントシアニン含有色素(訳者注: エノシアニンなど)は、天然食品着色料(chất tạo màu thực phẩm tự nhiên-自然食品造色質)として広く使用されている。これら色(màu/color)の発色(màu sắc/coloring)と安定性(độ bền/stability)は①ペーハー値(pH値=水素イオン指数)、②光、③温度、④構造(訳者注:アントシアン類の約10種類の発色団構造それぞれの違いを指すか)の影響を受ける。酸性(a xít = acidic)のpH値ではアントシアニンは赤の色素をもつが、アルカリ性(cơ bản-基本 = alkaline/alcalin)の環境のpH値では青に変わる(訳者注:リトマス試験紙と似た性質である)。アルカリ性のpH値においてアントシアニン類はやや不安定であり、褐色(màu nâu/brown)の酸化(ô xi hóa=oxidized)化合物に分解する傾向がある。

訳者注:

サン/酸とエンキ/塩基

酸/アルハミド(acid < al-hamid الحمض)と、それを中和する物質としての塩基/アルカイダ(基本-al-qaeda القاعدة)は、アラブ人化学者ジャービル・ビン・ハイヤーン(Gaber/Jābir bin Ḥayyān)により確認された(Kitāb al-Fihrist by Ibn al-Nadīm, c.888)。酸を中和する物質が塩基である。従って、名詞としての酸(al-hamid)と塩基(=基本-al-qaeda)の対立は相対的であり、同じ物質であっても中和する対象によっては酸の役割を担ったり塩基の役割を担ったりする。これに対し中和を中心とする「酸性の」(al-hamidiah الحمضية)と「アルカリ性の」(alcalin < 草木灰の-al-qalawiah القلوية)の対立は非相対的である。その後、陽子の発見(Ernest Rutherford, 1918)以降の定義では、酸は陽子(水素原子の陽イオン:H+)を放出する側の物質、塩基は陽子を受け取る側の物質である。中和では酸由来の水素原子の陽イオン(H+)と塩基由来の水酸化物の陰イオン(OHー)が等しくなる。酸化では物質が電子を失い、原子・イオン酸化数が増加する。還元では物質が電子を得て、原子・イオン酸化数が減少する。

中和と酸化

●中和の例:金属を溶かす酸と石鹸のもとを合わせる→塩酸+水酸化ナトリウム=エン/塩と水

HCl+NaOH→NaCl+H2O

塩酸と水酸化ナトリウムの結合で生成されたエン/塩と水では水素イオン H+ と水酸化物イオン OH- が中和する。故に原子・イオン酸化数に変化はない。

●酸化の例:木炭を空気中で燃やす→炭素+酸素=二酸化炭素

C+O2→CO2

広瀬すずが歌う元素周期表の歌「水兵リーベ僕の船」の:13-Bボ, 14-Cク, 15-N, 16-Oノ, 17-Fフ, 18-Neネの通り酸素の族番号は16である(黃捷が歌う「元素週期表の歌」(1分23秒ぐらい)は16族を:「リウアシ・オーエス・スィーティーポ」(6A是、氧(O)硫(S)硒(Se)碲(Te)釙(Po))と歌う)。元素周期表の16族(6A)は、酸素を始め、その酸化数は-2である。二酸化炭素は電気的に安定しているので原子・イオン酸化数はゼロであり、酸素の化学式はO2なので、C+O2=0(ゼロ)である。このときC(炭素)の酸化数を X とすると、X+(-2×2) =0(ゼロ)。故に X=4(プラス4)となる。ここでは原子・イオン酸化数に変化が生じた。炭素と酸素の結合で生成された二酸化炭素において、酸化数の変化は、炭素がプラス4、酸素がマイナス2になる。

酸性化と酸化

日本語では酸性化と酸化はしばしば混同されるが、中国語や越語では区別される。これは、ラテン語の英仏語形 oxygen/oxygène が清末民初の中国ではヨウ(dưỡng/yăng-養/氧)と訳され、これを採用した中・越では acid と oxygen が文字面で区別できたのに対し、明治期の日本ではギリシャ語 oxy の意味が酸・酢だったので oxygen が酸素と訳され、acid と oxygen が文字面では区別できなくなったためである。二酸化炭素は、中国語(漢語)では二氧化炭(二氧化碳)、越語では炭気(thán khí)または英語形 carbon dioxide(発音は仏語風に cacbon đioxit-カクボン・ディオシット)である。

塩基(名詞的用法)とアルカリ性(形容詞的用法)

ダオ・ズイ・アイン/陶維英「簡要漢越辞典」(1932)では、ヨウキ/氧気=oxygène、ケイキ/氫気=hydrogène、サン/酸=acide、エンキ/塩基=バーズゥ base(基本)、ケンセイ/鹸性=alcalin(アルカリ性の)という対訳が示される。ホアン・スアン・ハン/黄春瀚「科学名詞」(第三版」(1951)も、基本的にダオ・ズイ・アインの訳語に従う。しかし、現代越語の化学用語では漢語系のヨウキ、ケイキ、サンはすべて廃され、ラテン語の英仏語形の音訳を用いる:oxy, oc-xy または ô-xy < oxygen/ oxygène; hydro または hýt-rô < hydrogen/ hydrogène, a-cít または a-xít < acid/ acide. なお、本稿著者アイン・ヴ―/英武氏は、「アルカリ性の環境」を、キホン/基本環境(môi trường cơ bản-基本媒場)と書いたり、ケンセイ/鹸性環境(môi trường có độ kiềm-有鹸度媒場)と書いたりする。すなわち、バーズゥ base=コバン cơ bản-基本=エンキ/塩基≒ケン/鹸という対訳が成り立つ。しかし、これは、本来は名詞的用法をとるべきエンキ/塩基(=cơ bản-基本)と、形容詞用法をとるべきケンセイ/鹸性(=có kiềm độ-有鹸度)という、二つの用語が混同されたものである。本稿の文脈では、それらは、アルカリ性の-alcalinという環境(媒場)を修飾する形容詞用法で使用されているので、基本環境(môi trường cơ bản-基本媒場)ではなく、鹸性環境(môi trường có độ kiềm-有鹸度媒場)と書くのが適切と考えられる(訳者注ココマデ)。

https://archive.org/details/ebook-han-viet-tu-dien-phan-1-dao-duy-anh-993020/page/712/mode/2up?view=theater

https://archive.org/details/danh-tu-khoa-ho-c-hoang-xuan-...-hoang-xuan-bpt-6k-4238743r/page/n1/mode/2up?view=theater

アントシアニン類は健康に利益をもたらす栄養補助食品(dược thực phẩm-薬食品)としても有用な潜在性がある。試験管内実験、動物実験、ヒト治験(nghiên cứu…trên người)により、アントシアニン類の分子(分子構造か)の生物学的および薬学的潜在性が評価され、①抗酸化ストレス性、②抗微生物性、③抗炎症性、④非伝染性疾患に対する中和性などの潜在性が実証済みである:神経系、心臓・血管(tinh mạch)系の障害、metabolic syndrome/代謝症候群(bệnh chuyển hóa-転化病)、癌(ung thư-癰腫)など。アントシアニン類はビタミンAや各カロチン類と共に視覚機能を保護することが知られている。アントシアニン誘導体(dẫn xuất-引出体)の副作用は高用量を使用した研究においても見られず、様々な疾患の予防や治療に使用できる潜在性がある。

これらの各特性により、アントシアニン類は、新たな用途の開拓(gợi mở) と共に、学術界と産業界の両方の注目を集めている。人々はこの潜在性はアントシアニン類の商業的価値を増やすのに寄与すると考えている。そのために、植物からアントシアニン類を効率的に分離・抽出し、その生理活性(hoạt tính sinh học-生学活性=biological activity)を確定するのに適切な技術を開発する必要がある。

アオイ科フヨウ属のローゼルの花(食用ハイビスカス:Roselle, cây bụp giấm-玫瑰茄花)には約1.5% のアントシアニン類が含まれている。これはバラ科キイチゴ属(họ Dâu-苺属)のラズベリーの花(Raspberry, hoa mâm xôi-覆盆子花:樹苺の花)の含有量と同等で、他の植物よりも多量に含まれている。そのため、ベトナムの幾つかの研究グループはローゼルの花からの最も効果的なアントシアニン類の抽出方法の研究に重点を置いている。その一つがホーチミンシティー国家大学工科大学(VNU-HCM)傘下の食品工業大学の研究者たちで構成される研究チームである。

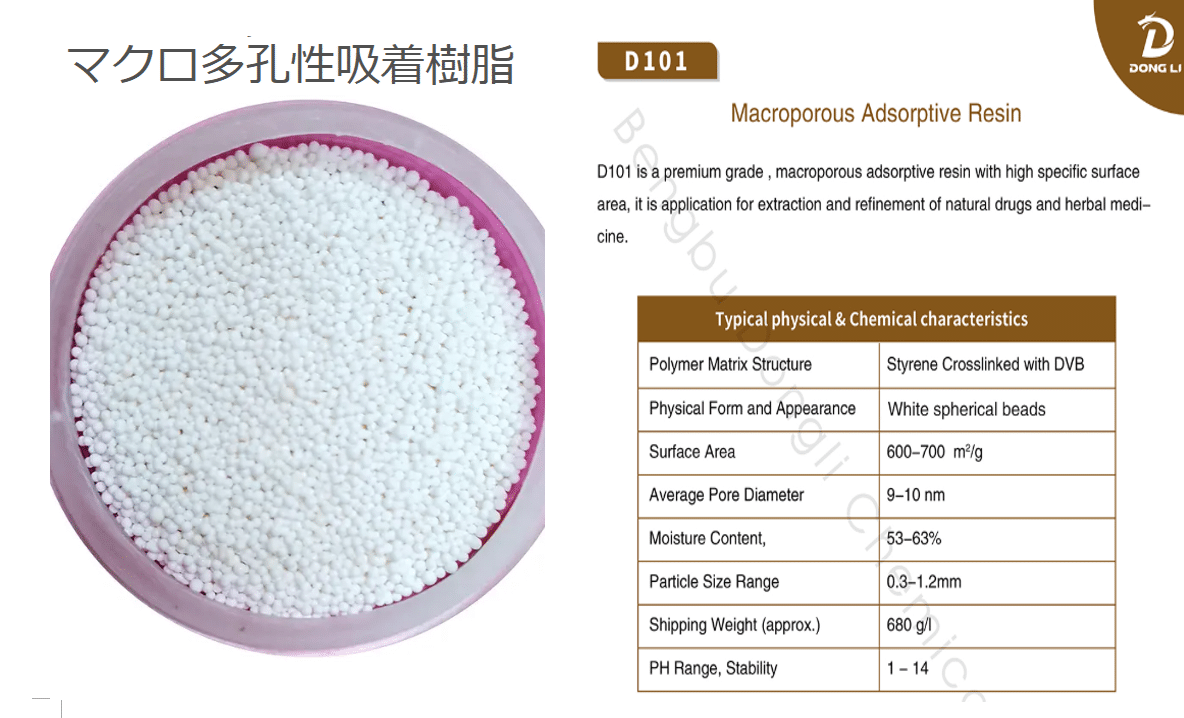

2023年12月、ホーチミンシティー食品工業大学におけるローゼルからのアントシアニン類抽出方法研究チームは、サイエンスダイレクト社の国際学術雑誌「Journal of Agriculture and Food Research, volume 14」(農業及び食品研究雑誌第14号)に、「ハイビスカス・サブダリファ・リンネ(ローゼル)の花からのアントシアニンの分離:抽出、D101 マクロ多孔性吸着樹脂による精製と、その生物学的評価」(Anthocyanin isolation from Hibiscus sabdariffa L. flowers by extraction, macroporous D101 resin purification, and biological evaluation, Hoàng Thị Ngọc Nhơn et al., 2023)と題する報告を発表した。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666154323003551

ローゼルの花から抽出されたアントシアニン類にはしばしば溶解した糖分、蛋白質(protein)、各種の有機酸などの不純物(tạp chất-雑質)が含まれている。不純物の除去には多くの手順(giai đoạn-階段)と操作が必要となり、経費増につながる。そこで研究チームは経済性を保ちながらローゼルの花から抽出したアントシアニン溶液中のアントシアニン純度を高めることはできないかと考えた。 研究に先立ち、研究チームは中部高原ダクラク省エアカル県エアカル社で栽培されたローゼルの花を収集した。次に、高い吸着能力、低経費で、その再現可能性から植物から生理活性化合物を分離するのに効果的であることが証明されている方法である「D101マクロ多孔性樹脂」クロマトグラフィーを使用した。中国の研究者たちはこの方法を伝統的な漢方医学(中医)の現代化のための重要技術として活用している。マクロ多孔性樹脂には米国食品医薬品局(FDA)の基準を満たすものが幾つかあり、それらを使えば抽出された精製化合物は食品成分や栄養補助食品として(米国でも)受け入れられる。数年来この方法は様々な方面で開拓され、アントシアニン類、サポニン類、アルカロイド類などの薬理活性を持つ多くの種類の天然化合物の分離と精製において適切に使用されてきた。

http://ja.dongli-chem.com/macroporous-adsorptive-resins-product/

https://ier.organo.co.jp/method/use/purification/

ホーチミンシティー食品工業大学研究チームは、マルトデキストリンおよびアラビアガムを担体として、材料流量、温度144°C、7 mL/分で適切なプロセスを実行し、100.22 mg/gのアントシアニン類を含むアントシアニン粉末を、93.87%の収率で得た。得られたアントシアニン類は水分含有量が5.14%で、溶解性が高く、圧縮しやすく、30℃前後の温度及び弱アルカリ性環境において発色の安定性が見られた。また、研究チームは、抽出・精製によって得られたサンプル(標本)から、抗酸化作用、抗真菌作用、抗菌作用、抗炎症作用などの、アントシアニン類の潜在的な生理活性を実証することにも成功した。

「本研究から、この方法はローゼルの花から純度の高いアントシアニン類を大規模に精製するのに適していることがわかった。また、その安全性と有効性についても実証できた。本研究は、食品及び医薬品業界におけるこの方法の利用に関する潜在性を示唆するものである」と研究チームは報告に記す。

ホーチミンシティー食品工業大学研究チームは、以前の研究においても、すでに、セルラーゼ酵素とマイクロ波を組み合わせ、ローゼルの花からのアントシアニン類の抽出効率を向上させる実験を実施していた(訳者注:この報告はインターネット上では確認できないが、同じ研究チーム・同じ方法による海藻からのフコイダンの抽出効率を向上させる実験報告はある:Hoàng Thị Ngọc Nhơn et al., 2020:また、同じ方法は、2016年の和歌山県工業技術センターにおけるウメ(梅)からアントシアニン含量を減らすことなく果汁収率や総ポリフェノール含量、また抗酸化能を向上させる実験報告においても効果が確認された:「ウメ「露茜」果皮果肉粉砕物への酵素処理と 得られる果汁の特徴」根来圭一ほか、2016)。ホーチミンシティー食品工業大学研究チームは、「我々の研究は、ローゼルの花からのアントシアニン類の抽出についての、安全かつ効果的な大規模応用への可能性を示した。この活性物質から得られる特性は、様々な製品に多様に適用可能である。しかし、製品化のためには細胞および動物モデルにおけるアントシアニン活性化に関する更なる研究が必要である」と、今後の課題について述べる(翻訳ココマデ)。

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2493

https://www.wakayama-kg.jp/pub/docs/kenhou_h28v26.pdf

石川雅之「もやしもん」(2004-2013)でも紹介された大腸菌 E. Coli をよく抑える。

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2666154323003551-gr6_lrg.jpg

アイン・ヴー/英武氏の文章やホアン・ティー・ゴク・ニョン/黄氏玉仁女史らの報告が示すように、アントシアニン類(葡萄由来の食用色素の場合はエノシアニン)は、カカオカラーなどと同じく、ローゼル=食用ハイビスカス(cây bụp giấm-マイカイカ/玫瑰茄)以外にも、多くの食用植物に存在する天然有機化合物群フラボノイドの一種である。アントシアニン類を人体に摂取した場合の良い作用として抗酸化作用がある。 アントシアニン類は食用植物の多くに存在する物質であり、比較的安全性は高いと考えられる。とはいえ、ホアン・ティー・ゴク・ニョン女史ら(ホーチミンシティー食品工業大学研究チーム)が強調するように、由来する植物の生育条件や抽出・精製の方法によって、抽出物に含まれるアントシアニン類の種類(組成・構造)は異なる。特に、精製に使用する物質(ホーチミンシティー食品工業大学研究チームの場合は中国製「D101マクロ多孔性樹脂」)は、厳密に米国食品医薬品局(FDA)の基準を満たすものを選んで使用したことが証明できない場合に、精製した製品を米国向け等に輸出・販売することができないので、注意が必要である。以上。