クロマグロにとって心地いい生育環境は?

今回は以下の論文について、紹介します。

クロマグロThunnus orientalis幼魚を対象とした生簀網内の行動シミュレーション

高橋勇樹, 米山和良

水産工学 59(3) 179-190 2023年2月

クロマグロの養殖について ~ベストな生簀形状は?~

クロマグロはいわゆる回転寿司やお刺身のネタの「本マグロ」のことです。

ちなみに、本マグロよりも安い赤身はキハダマグロやビンチョウマグロなどであることが多いです。

日本人はクロマグロが特に好きなので、漁獲だけでなく養殖も行われています。

養殖を行う際には、生簀(いけす)や水槽内でクロマグロを飼育する必要があるのですが、「生簀の形はどんな形がベストか?」ということに迫った研究です。

クロマグロは遊泳力が高く、急には止まれません。

そのため、度々水槽や生簀に衝突して、魚体が傷ついたり、残念ながら死んでしまうこともあります。

こうした衝突を減らすためにも、クロマグロが壁にぶつからずにスムーズに泳ぐことができる生簀の形が重要なのです。

実際に試してみれば早い、でも難しい

実際にクロマグロを色々な形状の生簀網で飼育して、その影響を観察できれば一番確実です。

でも、

・生簀やクロマグロを用意するのにお金がかかる

・飼育や実験には長い時間がかかる

・生簀網はサイズが大きいので、クロマグロの飼育に与える影響は観察できるが、なぜそれが起こったかを逐一観察することは困難

といった課題があります。

そこで、着目したのがクロマグロの遊泳のシミュレーションです。

シミュレーションでは、

・生簀やクロマグロを用意するのにお金がかかる

→ 必要なのはPCのみ

・飼育や実験には長い時間がかかる

→ 仮想空間で生簀を用意すればいい

・生簀網はサイズが大きいので、クロマグロの飼育に与える影響は観察できるが、なぜそれが起こったかを逐一観察することは困難

→ シミュレーションなので、クロマグロの遊泳行動を細かく把握できる

といったメリットがあります。

シミュレーションって正確なの?

上記だとメリットばかりですが、もちろんシミュレーションは万能ではありません。

最大の課題としては、

「現実を正確に再現できているか?」

です。

シミュレーションは究極的に言えば、この課題との戦いなのではないでしょうか。

この課題を解決するために、この研究では以下のようなプロセスを取りました。

①クロマグロの遊泳行動をカメラ(ステレオカメラ)で計測

②計測結果から「どのように群れているか」の指標を計算

③「どのように群れているか」の指標が、シミュレーションと一致するようにパラメータを調整

④調整したパラメータを用いた「クロマグロの遊泳モデル」を使い、様々な形状の生簀網に仮想空間で遊泳させる

※厳密に言うと、遊泳行動モデルには「Boidモデル」というモデルを、パラメータ調整は「遺伝的アルゴリズム」という手法を使用しています。この辺りは、別の記事で説明できればと思っています。

シミュレーションの結果と考察

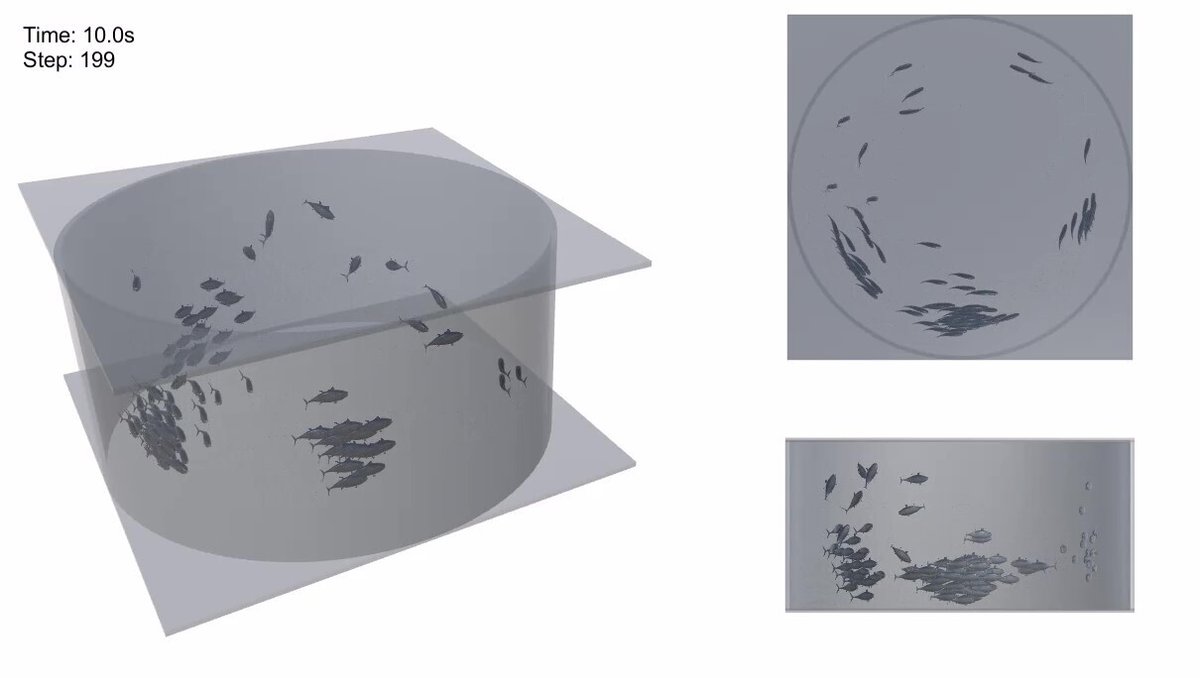

まず、円形生簀内を遊泳するクロマグロです。

続いて、八角形生簀

最後に、角型生簀

ここから、クロマグロがどのように遊泳していたかを一目でわかるように可視化した図が下図です。

引用元:クロマグロThunnus orientalis幼魚を対象とした生簀網内の行動シミュレーション. 高橋勇樹, 米山和良. 水産工学 59(3) 179-190 2023年2月

それぞれの図は、各生簀を上から見た様子になっています。

3つの図は、クロマグロの遊泳速度と遊泳位置を表しており、赤いほど遊泳速度が大きく、青いほど遊泳速度が小さかったことを表しています。

この図から、円形生簀と八角形生簀では遊泳速度は全体的に大きのに対して、角型生簀の4隅では遊泳速度が小さくなっているのが分かると思います。

この結果から、クロマグロの遊泳密度を表示したのが以下の図です。

引用元:クロマグロThunnus orientalis幼魚を対象とした生簀網内の行動シミュレーション. 高橋勇樹, 米山和良. 水産工学 59(3) 179-190 2023年2月

赤に近づくほど多くのクロマグロが多く遊泳した位置を、青に近づくほどクロマグロが遊泳しなかった位置を示しています。

この図から、円形生簀と八角形生簀では、生簀内の外側部分を、周回している様子が分かります。

ただし、円形生簀では遊泳した位置に少し壁側から距離があるのに対して、八角形生簀では壁から近い位置を遊泳しています。

これに対して、角型生簀では、四隅に固まりやすい傾向があるといえます。

こうした画像は実際の計測から得るのは難しいと考えています。

なぜなら、すべての個体の遊泳位置と遊泳速度を完全に把握していないと、この図を作成することはできないからです。

クロマグロでは、自身の遊泳速度が大きすぎるため、壁に衝突したり、魚体が壁や網に擦れたりして、死亡する事例が報告されています。

その観点で今回の結果を見ると、円形生簀であれば壁から一定距離を取って泳いでくれているので、こうした壁への衝突が起こりにくい、と考えました。

逆に、角型生簀では、クロマグロがコーナーを曲がり切れずに、四隅で滞留し、壁にぶつかる様子も確認できます。

そのため、

「よく用いられている円形生簀がベストではないか」

という結論に至ったのです。

引用元:クロマグロThunnus orientalis幼魚を対象とした生簀網内の行動シミュレーション. 高橋勇樹, 米山和良. 水産工学 59(3) 179-190 2023年2月

研究を終えて

以上、研究としてまとめましたが、反省点もあります。

今見返すと、遊泳行動として不自然な部分もありますし、少なくとも完全ではないと考えています。

(クロマグロが生簀の外側に飛び出してしまう現象も発生しています。ここでは、領域外に出てしまった個体は、強制的に生簀内に戻すようにプログラミングしています)

ただ、一定の傾向を示すことはできたと考えて、論文として発表しています。

シミュレーションが完全になることはないので、実際の飼育試験とシミュレーションのお互いの強みを生かしながら、現実に適用できればと思います。

この研究を実施した背景と今後の展望

この研究は、共著者の先生から

「クロマグロについて、ステレオカメラ計測した結果があるから、それを使って生簀内を遊泳する様子をシミュレーションできないか?」

とお話をいただいて、そこから勢いで1カ月くらいで、強火でざっと仕上げた研究です。

(意外と勢いで仕上げた研究の方がうまくいったりするのはなんでなんでしょうね。)

現在は、この研究をもとにして、色々な魚種への適用の取り組みや、プログラムの改善等に取り組んでいます。

これについても、追々紹介できればと思っています。