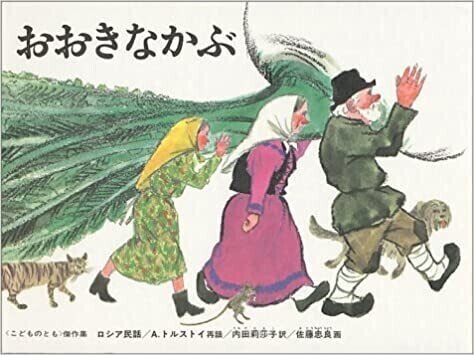

おおきなかぶ

A.トルストイ さんの再話です。

おじいさんが かぶを うえました。

「あまい あまい かぶになれ。

おおきな おおきな かぶになれ」

すると、とてつもなく大きなかぶができました。

ところが抜こうとしても、一人では抜くことができなくて、

おばあさん、おばあさんが孫、孫が犬、犬がねこを、ねこがネズミをそれぞれ呼んできて、

うんとこしょ どっこいしょ

やっとかぶは抜けたというお話です。

「再話」って何??ってなったので、思わず調べてみたところ、

辞書には、「昔話・伝説、世界の名作文学などを、子供向けにわかりやすく書き直したもの。再話文学。」っていうことらしいです。

ロシアの代表的な民話です。

「おおきなかぶ」は、私自身が小学校1年生の時に読みました。

国語の教科書の最後の部分に掲載されていたのを覚えています。当時は、暗唱テストなんてものがあって、一生懸命覚えた記憶があります。そのせいか、今でもそのリズムやテンポを覚えています。

娘が2歳になったとき、だんだんとストーリーのあるものを気に入って読むようになったので、この本を買ってきました。

案の定、リズムとテンポが面白くて食いついて読み聞かせを聞いていました。

2歳になると何度も読んでいる本は内容を全て暗唱できるみたいで、

自分が絵本を読みたいときは、本棚から絵本を取り出して「おおきなかぶ」を字は読めないので記憶で声に出して読んでいました。

細部で「それでも かぶは ぬけません」「まだ まだ かぶは ぬめません」といったところで、

全て「まだ まだ かぶは ぬけません」と言っていましたが、ほぼ絵を見て、どんな言葉があったのかを覚えていて暗唱していました。

絵本は、繰り返し何度も読み返しているうちにその子の語彙力だけではなく、記憶力も大きく影響しているということが実感できました。

他の絵本も、ほぼ暗唱しています。

4歳になると、読み飛ばしたり読み間違えると、

「パパ、まちがたでしょ」と怒られるくらいです。

絵本の読み聞かせをされている方は、

繰り返し何度も読んであげてください。

4歳になると、「このかぶ、持って帰ってどうしたと思う?」といった話をいして娘の思考力を付けようと試みています。

「パパは、これを新聞の人にいって取材してもらって新聞に載せて貰う。〇〇ちゃんは?」と聞くと、

本人は、「私は、大きいから家に入らないと思うの。まな板と包丁を外に持ってきて、それで切ってにんじんを入れて煮てみんなで食べたんじゃない?」と答えていました。

自分の考えを導く前に、人の意見を聞いて、それを手本に自分の考えをまとめ、話をさています。