Fender LEAD 1・3のハムバッキングピックアップに対するローカットトーン改造・マグネット交換

Fender LEAD 1・3のハムバッキングピックアップについては、過去に記事としてまとめています。今回は音色をより好みに近づけるべく、いくつかの工夫を凝らしてみました。

LEAD Original Humbucker

LEAD 1・3(オリジナル)のみに搭載されたハムバッキングピックアップ(以下LOHB:LEAD Original Humbucker)ですが、豊潤過ぎる中・低域を持つ直流抵抗値13~14kΩの高出力なピックアップです。

LEAD1・3が販売されていた1979~1982年頃、歪んだ音色を得るためには高出力なピックアップでアンプを直接オーバードライブさせる、という手法が主流だったようです。しかし、マスターボリューム付きのアンプの開発や様々な歪に関連したエフェクターの開発などにより、歪みを得るための高出力ピックアップ搭載という手法は必然性を失っていきます。

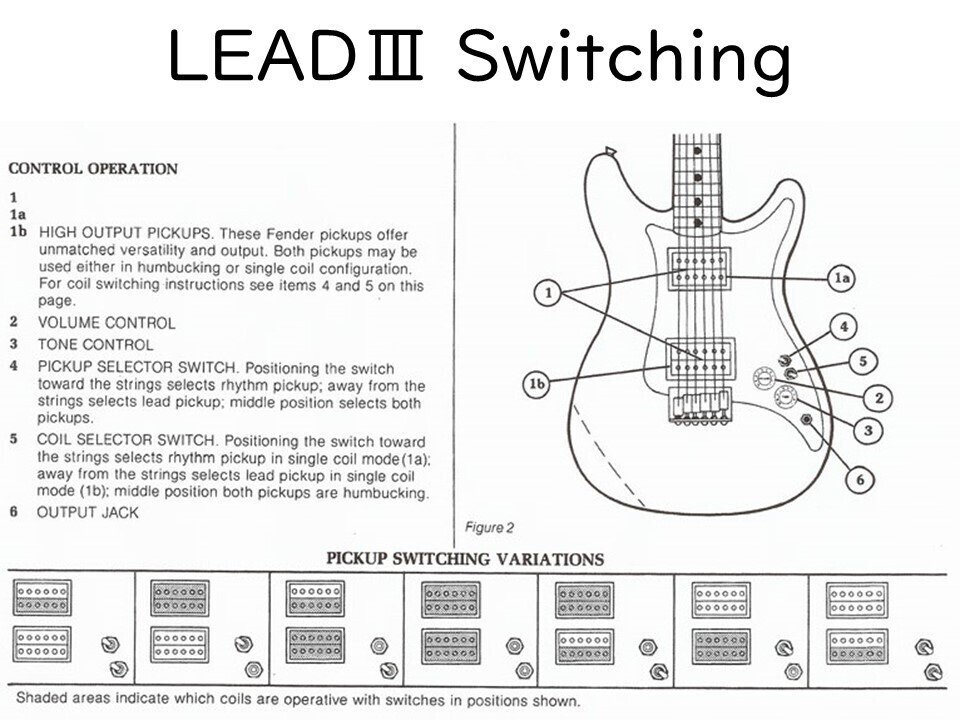

LEAD1の場合、ブリッジ側にLOHを1つ搭載しており、コイルの選択・接続がスイッチで切り替え可能です。コイルタップ(ネック側コイル)と並列接続時の音色が筆者の好みで、直列接続時は豊潤な中・低域を持て余してしまいます。

LEAD3の場合もコイルタップは選択可能ですが、選択できるコイルはネック・ブリッジ側のピックアップともにブリッジ側のコイルとなっており、筆者お気に入りの「ブリッジピックアップのネック側コイルでのコイルタップ」は選択出来ません。ネック側での直列接続時の中・低域の豊潤さは類を見ません。

ローカットトーン回路の導入

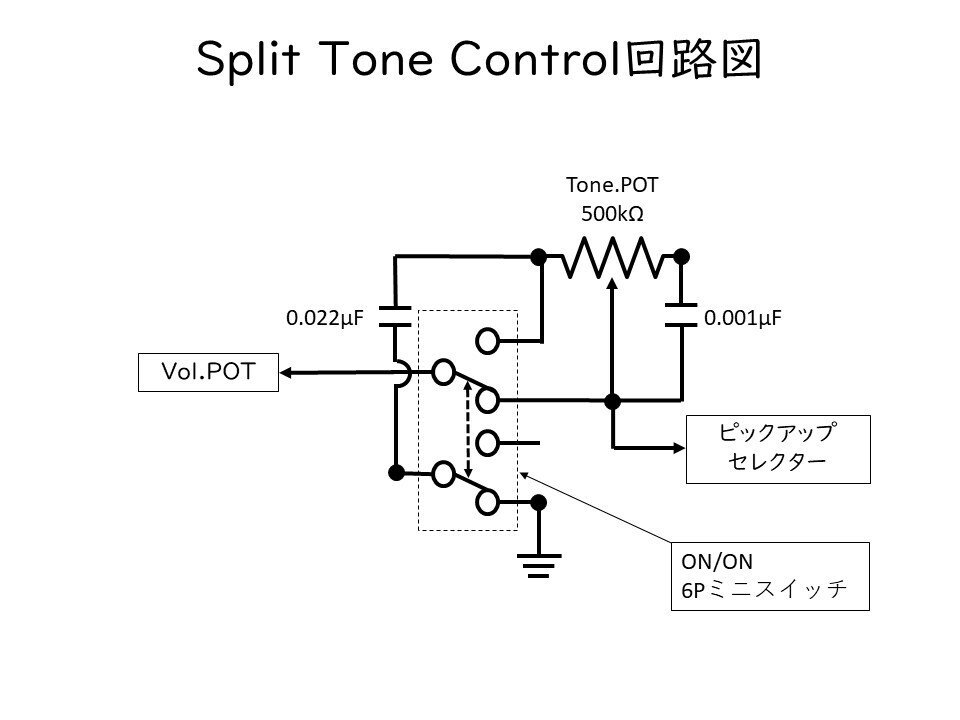

これまでにもPOTの抵抗値を上げたりコンデンサの値を下げたりして高域がより出るようにと電装系パーツ変更を試みましたが、奏功はしませんでした。試行錯誤するうちに、やはり中・低域を減少させる他無いことに気づき、ローカットトーン回路(上の画像参照)の導入に踏み切りました。キャパシターの値の選定、及びローカットトーンとボリュームの接続順には注意が必要です。

LOHBとの相性は良く、一時はこれが最適解かとも考えました。ただし、当然ながら通常のハイカットトーンは使用できなくなります。

別記事で紹介したSplit Tone Control回路を導入することも可能ですが、その場合コイルタップ機能が使えなくなる点は痛し痒しです。Fender社のTBX Tone Controlを導入できれば万事解決しそうですが、残念ながらコントロールキャビティーの深さが足りず、木部加工無しでの搭載は困難です。

Edward Van Halen(以下EVH)は、所有していた所謂Bumble Beeと呼ばれるストラトタイプのギターにDiMarzio社のSuper Distortionをマグネット交換して搭載していた、とのインタビュー記事があります。

現行品のSuper Distortionを入手して試したところ、その音色にLOHBとの共通性を感じました。直流抵抗値等のスペック面でも共通点が多いことから、ひょっとしたらLOHBもマグネット交換で化けてくれるかもしれない、そんな可能性を夢想し実行に移すことにしました。

マグネットの種類

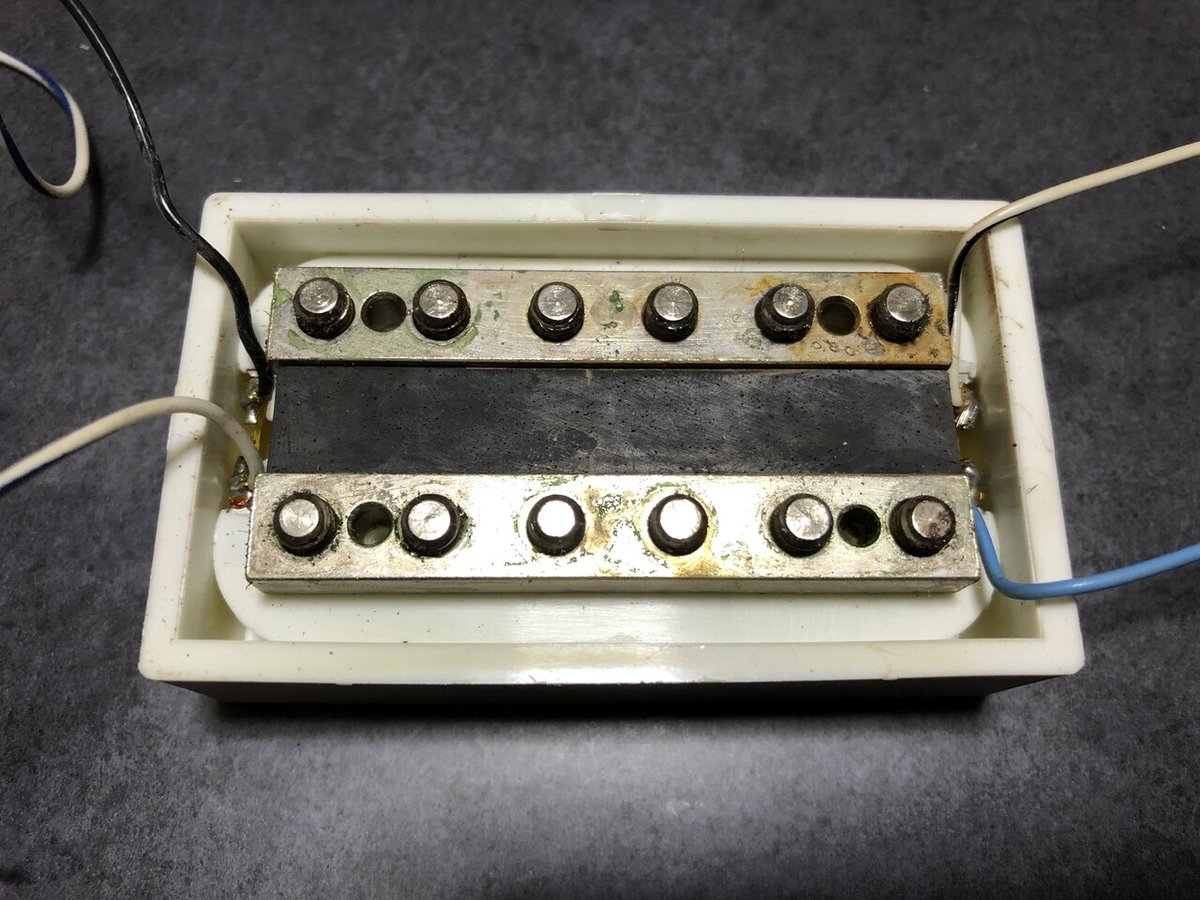

多くのハムバッキングピックアップには2つのボビンの中間底面にバータイプのマグネットが位置するという構造になっています。LOHBもその例に漏れず、上の画像の通り鉄製のポールピースホルダーの中間にセラミック(フェライト、粉末の酸化鉄化合物を高温高圧で焼き固めたもの)のバーマグネットを確認することができます。

このバーマグネットですが、様々なハムバッキングピックアップにおいてセラミックとアルニコ(アルミニウム、ニッケル、コバルトの合金)の2種類が多用されています。アルニコはその合金比によってナンバリングがされていて、それぞれ磁力の強さが異なります(アルニコ3<2<4<5)。

EVHの交換したマグネットは、Gibson社のPAFから取ったものだと言われていることからおそらくはアルニコだと思われます。

交換作業

LEAD3のピックガード裏面です。LOHBの裏面からはベースプレートから12本のポールピースが突出しています。

ベースプレートを外すとバーマグネットとポールピースホルダーが露出します。ポールピースホルダーはベースプレートとボビンに挟まれる形でネジ止めされていますが、バーマグネット自体はパラフィン固定等されておらず、ポールピースホルダーの間に磁力のみで収まっています。

ですのでネジを外せばポールピースホルダーとバーマグネットはボビンから簡単に引き抜くことができます。2つのボビンの中間には黄色のテープが貼られています。

別のLOHBのサイドカバーを外した画像です。コイルには上からやはり黄色のテープが巻かれています。

元のセラミックマグネットがあった位置に、アルニコマグネットを配置します。長辺はやや長めで幅はやや広く厚みは少ないです。体積はセラミックマグネットの方が大きいです。

【セラミック】

長辺:59.7mm(2.35inch)

短辺:9.9mm(0.39inch)

厚み:4.8mm(0.19inch)

体積:2837mm^3

【アルニコ】

長辺:63.7mm(2.51inch)

短辺:12.7mm(0.5inch)

厚み:3.1mm(0.12inch)

体積:2508mm^3

幅の違いでアルニコマグネットはポールピースホルダーの間には収まりません。結果としてボビンとの間で挟む形になり、ポールピースホルダーとボビン底面の間には隙間ができてしまいました。

ベースプレートをネジ止めして完了です。アルニコマグネットの厚み分だけベースプレートとカバーの間に隙間が空いています。そのためベースプレートからピックアップ上面までの距離は増えることになり、ネジを変えない限りピックアップをピックガードギリギリに下げることは困難です。ただ、実際には上の画像くらいのセッティングは可能であり、ピックアップ上面が弦と接触してしまう等の支障はありません。

配線変更

そもそもは、配線を変更することなくLOHBの音色を好みに近づけるためのマグネット交換だったわけですが、興が乗ってしまい結局配線もEVHを意識したものに変更しました。

具体的には、コイルタップスイッチをトーン回路のON/OFF及びキルスイッチとして使用し、センターポジションでトーン回路OFF、ブリッジ側に倒すとトーン回路ONでネック側に倒すとキルスイッチON(音が出ない)としました。これにより、トーン回路有無の比較やスイッチング奏法が可能となります。

コイルタップスイッチを別目的で使用してしまいましたので、ピックアップのネック側は並列、ブリッジ側は直列で配線しました。

結果

今回アルニコマグネットは2と5を用意しました。「EVHっぽさ」については2が最も「らしく」感じ、次いで5、そしてオリジナルのセラミックという順序でした。

言うまでもなく腕、そしてギター本体やアンプ、エフェクターなど様々な要素が「EVHっぽさ」に関係する中、ピックアップの占める影響の程度はたかが知れているかもしれません。

ピックアップのマグネット交換に基づく音色の変化についてはこちらのページで検証されています。マグネットの違いを検証しているハムバッキングピックアップのコイルワイヤーはAWG42のようですが、このゲージであれば直流抵抗値は最大でも10kΩ程度となるそうです。

上の表は、コイルワイヤーの太さと単位長あたりの抵抗値の関係を表したものです。AWG42をAWG43に置換した場合、細くなる分だけ巻数を稼げる点を無視して、単純に単位長あたりの抵抗値の比で換算すると最大12.7kΩとなります。LOHBに用いられているコイルワイヤーゲージを推測すると、直流抵抗値が約13~14kΩである点と、前述の通りゲージが細くなった分だけ巻数を増やしうることから、AWG43であると思われます。ただ、この違いがどの程度検証結果に影響を及ぼすのかは不明です。

セラミックとアルニコ2の違いとして言及されている「セラミックより少し音が軽く、歪みも弱い」「ちょっとローが弱く重心が上のように感じる」については同意ですが、「ローの輪郭もはっきりしない」については、LOHBで検証した限りはむしろ逆で、余計なローが減った結果として輪郭ははっきりしたと感じました。

アルニコ5については「結構歪むのに、低音域の輪郭がはっきりしていて、ボリュームを落とすとすごくクリーンになる」とありますが、LOHBでの検証では、アルニコ2と比べると歪が多いからなのか、全体にやや濁っていると感じました。

トーン回路については、どのマグネットでもOFFにしたほうが「らしく」感じます。具体的には上の動画0:38あたりで聞こえる2・3弦4フレット部のハーモニクス、これの出方が違って聞こえます。

いわゆるブラウンサウンドのEVH本人による定義は「暖かくて、ビッグで、威厳のあるサウンド」だそうですが、筆者は「しっかりと歪んでいながらある種クリーンにも感じる分離のよさ」を特徴として感じます。そういった意味でアルニコ2と置換した際の音色が最も「らしく」感じたわけですが、もちろん異論はあるかと存じます。

ここまで書いておいて何ですが、LOHBと所謂PAFタイプのHumbuckerではサイズが異なります。ポールピースの直径はほぼ同じですがボビンの大きさが異なり、2つのボビンのポールピース間距離はLOHBの方が0.05 inch(1.27mm)ほど長くなっています。

上の画像は実寸値を用いてシミュレーターを使用し、ピックアップのサイズの違いと倍音構成の関係について比較検討した結果です(5弦を想定)。殆ど変わらないようにも見えますが、LOHBには8~9kHz付近の谷が認められるのに対し、PAFタイプではその部分に小さな山が存在しています。

こういった違いが超感上の差異として認識しうるか否かは不明です。マグネットの交換により好ましい感じに近づきはしたものの、このようにサイズの違いに伴う相違は如何ともし難く、LOHBを使用する限りは甘受すべき点であると考えます。

今回行ったマグネット交換自体は、ドライバーだけで実施可能なお手軽作業と言えます。ただ、故障の原因にならないとも限りませんし、ベースプレートが密着していない状態はハウリングの原因になりかねません。

というわけで、LOHBを搭載した楽器を所有・使用されている方は非常に少ないとは存じますが、万が一本記事の内容を実行に移される場合にはくれぐれも慎重な作業を自己責任でお願いいたします。

【了】