女性の五輪参加に人生を捧げたフェミニストと、五輪に反対するフェミニスト

こんにちは、フェミニスト・トーキョーです。

この記事ですが、時事ネタでもあるので、このマガジンと雑記帳のどちらに載せるか迷ったのですけれども、フェミニズムとは何なのかについてちょっと考えさせられる話でしたので、こちらに加えることにしました。

きっかけは、記事のタイトル画像で競技用ボートに乗っている一人のフランス人女性、アリス・ミリアさんの話を聞いたことでした。

ほとんどの方は、名前すらご存知でないでしょう。恥ずかしながら、私も彼女を知ったのはごく最近のことです。

何しろ彼女が生まれたのは19世紀、先の写真も、実に100年ほども前のものです。

しかし、彼女が近代の女子スポーツ界の発展において、どれほどの功績を残したかは、東京オリンピックの次大会、2024年のパリ大会で使用するために新設される競技場の一つに、「アリーナ・アリス・ミリア」と、彼女の名前が冠されることが決まっており、さらに2021年3月の国際女性デーには、パリにあるフランス国立オリンピックスポーツ委員会のホールに、『五輪の父』クーベルタンの像に並んで、彼女の銅像が設置された、といったことからもわかります。

もっとも、この後のお話を読んでいただくと、彼女自身はきっと天国で

「クーベルタンと並び立たされるなんて……」

と、渋い顔をしているかも、と思われるかも知れませんけれども。

そして今回は、そうした100年前の物語に加えて、

「女性はオリンピックなど求めていない」

と声高に語る、現代の人々の話をしていこうと思います。

では参りましょう。

まずは、女性アスリートをオリンピックへ送り込むために、人生を賭けた女性のお話です。

女性のオリンピック参加は「面白くなく、美しくなく、間違っている」(近代五輪の父・談)

アリス・ミリアは1884年、フランス南部にあるナントという街で生まれました。

語学に堪能だった彼女は、ナントで小学校の教師を務めたのち、イギリスに渡って20歳で結婚しますが、4年後に旦那さんが亡くなってしまいます。

二人には子供もいなかったため、アリスはそのままフランスへ戻り、語学力を生かして翻訳や会計士の仕事で生計を立てていました。

そして日々の生き甲斐の一つを、スポーツに見出します。

タイトルにあるボート競技に加えて、水泳やホッケーでも選手として活躍したそうです。

さて。

ちょうど彼女がそれらの競技に熱中していた同じ時期に、世界のスポーツ界において非常に重要なムーブメントが起きようとしていました。

同じフランス人で、後に「近代オリンピックの父」と呼ばれる、ピエール・ド・クーベルタン男爵は、4世紀に途絶えたオリンピック競技大会の復活を夢見ていました。

そして1894年、彼はパリで開かれた国際アスレチック会議の議上において、国際オリンピック委員会(IOC)を設立し、記念すべき第一回大会を1896年にギリシア・アテネで開くことを宣言します。

この第一回大会は非常に盛り上がり、大会としては大成功を収めます。

しかしながら。

このアテネ大会では、女子の参加者はゼロでした。

というよりも、そもそも女子の参加枠が最初から設けられていませんでした。

これも後に記録から発掘されたものですが、クーベルタンは当時IOCの事務局長という立場を務めており、文書か口頭なのかは定かでないそうですが、、

「女性をオリンピックに参加させることは現実的ではなく、面白くないし、不快であるし、間違っている」

という旨の発言をした、とされています。

この発言については、当時まだスポーツ自体が、心身にとって常に十分に整備された状態で行えるものではなく、トレーニングも実際の競技会も苛烈なものであったので、そうした環境に女性を送り込むのは無理なことだ、という考えもあったとされています。

ただいずれにしても、当時のIOCにおけるこうした認識は、間違いなく女性を五輪参加から遠ざけるものでした。

続くパリ大会では、ようやく女子選手の参加が認められましたが、テニス、セーリング、クロッケー、馬術、ゴルフの5競技のみ、参加人数の男女比率からするとわずか2.2%でした。

以下の表からも、初期のオリンピックにおける女性参加がいかに少なかったかがお分かりいただけるでしょう。

<引用元:広島経済大学研究論集「オリンピックと女性スポーツ」>

http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hue/file/12389/20181012142515/kenkyu2018410201.pdf

何しろ19世紀というと、世界の殆どの国ではまだ女性には参政権すらなかった(男性でも所得の低い庶民では与えられていなかったりもした)時代であり、件のフランスですら、初めて女性が参政権を得たのは1871年のことでしたから、スポーツに限った話ではなく、そもそも女性に与えられている権利があまりに限られたものであったということなのでしょう。

そして女性参政権といえば、第一波フェミニズムの主たる主張でもありますね。

実際、19世紀末のフランス国内では、フェミニズム運動が盛んに行われていました。

参政権のみならず、社会におけるさまざまなステージに女性を送るために、理念を持った女性たちが立ち上がった時代です。

アリス・ミリアも、そうした状況を手をこまねいて眺めているだけの人ではありませんでした。

自身もスポーツに打ち込んでいた彼女が、自国のパリで同じフランス人のクーベルタンたちによって開催されたオリンピックに、女性がたったの22人しか出場していないなどという状況を、どんな思いで眺めていたのかは、想像に難くありませんね。

「オリンピックを勝手に名乗るな!(怒)」(フランス在住:クーベルタンさん)

その後のオリンピック大会でも、女性は一応参加枠をもらってはいましたが、参加比率は目立って増えることはなく、1920年まで2%前後を行ったり来たりの状態でした。

アリス・ミリアがどんな女性であったのかを知ることの出来る資料は非常に少ないのですが、彼女がとった行動からして、誰かの後に続こうという人間ではなく、革命の先頭に立って「我らはここにいるぞ!」と叫ぶ人であったのだろう、ということは明らかに窺い知れます。

まず彼女は、有志とともに「フェミナ・スポーツ」という女性スポーツ団体を立ち上げた後、それを前身として、1917年に「フランス女子スポーツ連盟(略称:FFSF)」を設立します。

<2021/08/12 補足>

「フェミナ・スポーツ」は、体操と女子サッカーを主な活動とするスポーツクラブで、彼女は当初ここに選手として参加したのち、会計係になり、最終的には1915年から会長も兼任していた、とのことです。

とりわけ彼女たちのオリンピックに対する大きな不満は、今も昔もオリンピックの花形競技である”陸上競技”に、女性の参加が認められていないことでした。

競技場に集まった大観衆の歓声を受けて、トラックを軽やかに駆け抜ける女性たちの姿を、彼女たちはずっと夢見ていました。

そしてFFSFの名のもとに、1919年、国際陸上競技連盟(IAAF)に対して、1924年のパリ大会において女子を陸上競技に参加させることを要求したのですが、IAAFはこれをあっさり拒否しました。

これに失望した彼女たちは、

「あーそーですか。わかりました、じゃあこっちはこっちで好きにやらせてもらいますから!!」

と、言ってブチギレた……か、どうかは分かりませんが、1921年には他国の女子スポーツ団体の協力も得て、国際女子スポーツ連盟(FSFI)を設立し、同年にモナコで女性だけで開かれた「女性オリンピアード」を、翌年の1922年には、本国パリで世界初の「女子オリンピック」を開催したのです。

これに激怒したのは、クーベルタン達の率いたIOCです。

「勝手に『オリンピック』の呼称を使うんじゃない!」

と猛抗議したそうですが、何しろ当時はまだ登録商標などというものが法的に定まっていない時代でしたし、オリンピックという言葉自体も古代オリンピックから拝借したいわば一般的な語句でしたから、抗議以上の行動はできずに地団駄を踏んでいました。

アリスたちFSFIは、これをむしろ絶好の好機と見て、「オリンピックという名称を使うのをやめる」という条件を切り札にし、IOCと粘り強く交渉を行ないました。

そして、1928年のアムステルダムオリンピックにおいて、女性の陸上競技への参加をIOCに認めさせることに成功します。

このアムステルダム大会は、日本でも人見絹枝さんの波乱に富んだ物語で、よく話題にされることが多いですね。

ちなみにこの時、人見さんが銀メダルをとった女子800mでは、出走した9人の選手のうち、人見さんを含む6人がゴール後に倒れ込んだと報道され、レース後に「やはり女子に陸上は過酷過ぎる」という批判が出て、以後、女子の中長距離種目は1960年代まで封印されることになってしまいました…。

ただ、倒れ込むと言っても、一時的に意識が朦朧となった程度の選手が数名いたものの、残りは単に疲労からコースにへたり込んだ程度であったのと、そもそもアムステルダム大会は真夏の8月開催であったという要素もあるため、当時の報道が女子に批判的であったのだろう、といった指摘が後にされています。

とはいえ、女子選手の参加は概ね好意的に捉えられ、次回以降も女子選手が特別に拒否されるということはなかったのですが、続く1932年のロサンゼルス大会では、史上初めて選手村が作られたものの、男子専用だった、など、相変わらず男子優遇の状況は残っていたようです。

その次の1936年ベルリン大会は、大会自体が「ヒトラーのオリンピック」と揶揄された通り、ナチス・ドイツの国威高揚に利用された面もあり、女性差別のみならず人種差別においてもさまざまな思惑を含んだものになってしまいました。

真に女子選手が対等に扱われるようになったのは、ウーマンリブ運動が興る1960年以降の大会を待たなければなりませんでした。

***

アリス・ミリア達の尽力で、オリンピックがいきなりガラリと変わったわけでもなく、門戸を開けたというよりは、しぶしぶ勝手口を開けさせた、くらいであったようにも思えますが、それでも今日の女子スポーツ反映の礎を築いたということを否定する人はいないでしょう。

そしてベルリン大会のあった1936年、国際女子スポーツ連盟(FSFI)は、国際陸上競技連盟(IAAF)に、女子陸上競技の管理部門として統括・吸収される形で消滅します。

その前年にスポーツ界から手を引いていたアリスは、その後は表舞台に立つこともなく余生を過ごし、1957年に亡くなって故郷ナントに密やかに埋葬されました。

墓碑には、彼女の功績を示すものは一切書かれていないそうです。

そして最初の方でお話した通り、2024年のパリ大会を契機にして、フランス国内では彼女の活動を再評価する動きが大きくなっている、というわけです。

「オリンピックは家父長制だから女性は出るな」(21世紀のフェミニスト・談)

ここまで見てきた通り、オリンピックに女性が対等な立場で参加できるようになったのは、時の女性たちが

「女性にも、男性と同じ権利を!」

と要求し続けてきたからです。

が。

これらを知った上で、昔からずっとオリンピックそのものに反対し、さらには女性がオリンピックに参加することも反対だというフェミニストも存在します。

代表格として有名なのは、ヘレン・ジェファーソン・レンスキーというカナダのトロント大学教授で、1980年代からスポートのメガイベントが社会に与える負の影響、およびスポーツとセクシュアリティの関係について研究をされている方です。

読めば読むほど、調べれば調べるほど、筋金入りのラディカル・フェミニストだなというのが痛いほど伝わってくる方です。

レンスキーはオリンピックを「オリンピック産業」と呼ぶことをはばからず、オリンピックのみならず大規模なスポーツイベントを「資本に囚われ、男性主義により主導される、家父長制を体現するようなイベント」として批判を展開しています。

またセクシュアリティの問題においては、スポーツ競技そのものを、

男性の力を誇示し、女性との差を見せつけ、なおかつ女性を性的な見世物にするための場

であり、スポーツ競技に賛成する女性については、

オリンピックのような競技モデルを無批判に受け入れるだけでなく、その利益にあやかろうとした

としています。

要は、アリス・ミリア達のような女性は名誉男性のようなものだ、ということでしょうね。

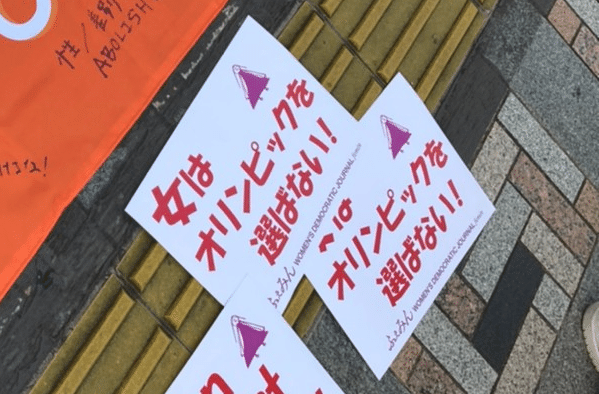

そして先日も、

「東京五輪=家父長制を潰せ!」

というスローガンを掲げて、東京オリンピックへの抗議行動を行なっていた団体が議論を呼んでいました。

【ご参加ありがとうございました!】オリンピックに反対するフェミニスト・スタンディング&アピール100名以上の方々が集まってくださいました。#FeministAgainstOlympics #わたしがオリンピックに反対する理由 #CanceltheOlympics#noolympics pic.twitter.com/e97piFTWpa

— アジア女性資料センター (@AJWRC) July 23, 2021

意見としてはさまざまあるとは思います。

賛成も反対も、個人の思いは自由です。

ただ一つだけ言わせていただけるならば、

主張にあたり、この「女は」という、とてつもなく大きな主語を使うのはやめていただけないでしょうか。

あなたの意見はあなたの意見であり、女性の総意ではありません。

アリス・ミリアたちのように、女性のスポーツ参加に人生の大半を賭した人たちも居るのです。

今回の東京オリンピックでも、男女差別のみならず、ジェンダーに関わる問題がいくつも浮き彫りになりました。

次のパリ大会では、きっとこうした問題へのアプローチが、さらに鮮明化することでしょう。

そんな時代に、「女は」などという大きな主語が、いつまで通用すると思っていらっしゃるのでしょうか?

女性が一様に同じものを求めている、という考えは、アリスたち第一波フェミニズムの頃に終わりました。

「女はオリンピックを選ばない」?

それは、クーベルタンの言った差別的な言動そのままです。

フェミニズムの歴史を紐解いて、自分たちがいかに古びた論旨を振り回しているのか、もう一度振り返ってみてはいかがでしょうか。

***

そして個人的には、100年以上も前に、

「いつの日か必ず、女性スポーツが脚光を浴びる日が来る」

と夢見たアリス・ミリアたちに、女性アスリートが太陽の下で歓声を浴び、選手村で男女の選手が仲睦まじく過ごしている現代の様子を見せてあげたくて仕方がないのです。

突如始まったウォーミングアップに参加することに!

— 太田雄貴 (@yuking1125) August 3, 2021

指名された人が音に合わせて振り付けをする。

突然の事だったので事情も分からないままの参加でしたが、、楽しかった!

悲壮感なくオリンピックすらも楽しむ彼女達が眩しかった。

色々固定概念を突かれる。

ご笑納ください。笑 pic.twitter.com/W8awyLEavI

【話題】観客席で編み物に熱中、水泳男子金メダリストの作品は“犬用セーター”https://t.co/fL8JY8gcOD

— ライブドアニュース (@livedoornews) August 3, 2021

デイリー選手は2日、SNSで自身の手編み作品を披露。「友人のために犬用のジャンプスーツを作った。プールで昨日もう1枚作っていた」とつづった。 pic.twitter.com/4P2Ut6AKEx

表彰台に上った3人の平均年齢が14歳!なんていう女子競技もあったのですよ、と、ぜひ教えてあげたいです。

(了)

<参考URL・書籍>

スポーツ・メガイベントとフェミニズム~Helen Jefferson Lenskyj の研究を中心に〔関めぐみ(大阪府立大学大学院)〕

最後までご清覧いただき、誠にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?